Восточная торговля Древней Руси. Торговля древней руси реферат

Торговля в Древней Руси.

Количество просмотров публикации Торговля в Древней Руси. - 653

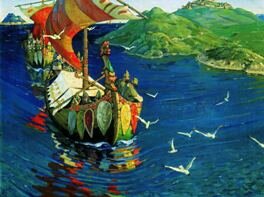

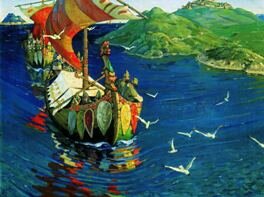

Важнейшие торговые артерии Древней Руси проходили по следующим маршрутам. Классический маршрут великого пути из варяг в греки проходил из устья Невы в Ладожское озеро, оттуда через Волхов в Ильменское озеро, далее по Ловати к волокам в днепровскую речную систему и по Днепру в Черное море к Константинополю и другим византийским городам.

При этом следует заметить, что до IX века путь из варяг в греки в основном проходил по другому маршруту. Начало его совпадает с классическим вариантом, приводимым в ʼʼПовести временных летʼʼ: из устья Невы в Ладожское озеро, оттуда через Волхов в Ильменское озеро, далее же из озера Ильмень суда шли по реке Поле и ее притоку реке Шеберихе до волоков в верховья Волги и озера Селигер. Размещено на реф.рфИли же по реке Свири в Онежское озеро и реку Вытегру, откуда, преодолев волок длиной около 8 км, суда попадали в реку Ковжу и далее через Белое озеро по Шексне выходили на Волгу. По Волге суда торговцев шли до устья Оки, свернув в Оку, двигались до ее истоков, после чего суда перетаскивались к верховьям Дона, по которому шли в Азовское море, а оттуда в Черное.

Великий Волжский путь проходил следующим образом – из устья Невы в Ладожское озеро, оттуда через Волхов в Ильменское озеро, далее вышеописанными маршрутами к волокам в волжскую речную систему и по Волге в Каспийское море. Вообще варианты путей с Балтики на Волгу довольно разнообразны, так один из самых коротких путей проходил из Ладоги вверх по реке Сяси, далее рекой Воложбой путешественники подходили к волокам к реке Чагоде, принадлежащей уже волжскому речному бассейну. Далее по рекам Чагодоще и Мологе они спускались в Волгу.

Помимо данных торговых путей, связывавших мусульманский восток, Византию, с одной стороны, и западно-европейские земли – с другой, существовали и иные торговые связи Древней Руси. На запад от Киева путь вел к Кракову, Праге и германскому городу Регенсбургу на Дунае. Главными поставщиками утвари в русские земли были Нижняя Лотарингия, Рейнская область, Вестфалия и Нижняя Саксония. Художественные металлические изделия шли на Русь с Нижнего Рейна; серебро, богемское стекло, мрамор – из Чехии; скакунов-иноходцев – из Венгрии. Из Руси в соседние страны поставлялись три основные группы товаров – меха, воск и мед. Также большую роль играла работорговля. Также из русских земель, правда, в значительно меньших объёмах вывозились лен и льняные ткани, украшения и ювелирные изделия, икра, моржовая кость, литейная продукция, кожи.

Разумеется наиболее важная роль принадлежала русско-византийской торговле. Торговля Руси и Византии носила государственный характер. Размещено на реф.рфНа рынках Константинополя реализовалась значительная часть дани, собираемой киевскими князьями. Князья стремились обеспечить для себя наиболее благоприятные условия в этой торговле, старались укрепить свои позиции в Крыму и Причерноморье. Попытки Византии ограничить русское влияние или нарушить условия торговли проводили к военным столкновениям. Особенностью русско-византийских отношений было и то, что торговля осуществлялась в основном славянами, сведений о пребывании греков по своим делам на Руси нет.

Оценивая роль торговли в Древней Руси, следует указать на следующую ее особенность, характерную для традиционного общества в целом. В условиях господства натурального хозяйства основными предметами торговли становились, как правило, предметы престижного потребления, очень значительная часть населения, сосредоточенная в селах (в условиях редконаселенности русских земель, часто удаленных и изолированных) была выключена из товарно-денежных отношений. Соответственно, в таких условиях торговля имела для жизни общества не столько хозяйственное, сколько социальное значение, захватывая сравнительно небольшую, но социально-политически значимую прослойку общества.

Внешняя торговля была тесно связано со сложившейся в древнерусском государстве системой данничества. Дань взималась деньгами (бель и щеляги – серебряные монеты или гривны – серебряные слитки), а также мехами пушных зверей. Очевидно, также, что небольшую ее часть составлял скот и продуты питания. Практически вся внешняя торговля сводилась к, во-первых, вывозу дани (ᴛ.ᴇ. русский экспорт оказывался тождественным собираемой и вывозимой дани), а, во-вторых, находилась в исключительном ведении киевского князя, его приближенных и небольшой части горожан. При такой системе именно дружинный коллектив оказывался главным участником внешней торговли. Это соответствовало и сложившейся торговой практике раннего европейского средневековья, когда в силу постоянной политической нестабильности, по преимуществу только военные дружины могли обеспечить безопасную перевозку товаров. Именно они и составляли первоначально слой профессионального купечества. Вольные дружины (в первую очередь из варягов) в течение одной экспедиции нередко выступали попеременно в качестве грабителей, торговцев и воинов-наемников. Эти дружины на Руси получили наименование гостей, впоследствии термин гость стал обозначать купца-оптовика ездившего торговать на сторону.

Наряду с внешней торговлей активно развивалась торговля внутренняя. Население крупных городов преимущественно состояло из мелких торговцев и ремесленников. Так, в Киеве было представлено от 40 до 60 различных ремесел. Важнейшими среди них были столярничество, кузнечество, скорнячество, гончарство. Было развито железоделательное, металлургическое, ювелирное и керамическое производство. Уже в те времена кузнецы владели ʼʼковкой злата и серебраʼʼ, сваркой железа и стали, калкой металла, инкрустацией цветных металлов. Ремесленники изготовляли: рала, плуги, серпы, топоры, мечи, стрелы, щиты, кольчуги, замки, ключ, браслеты и перстни из золота и серебра. Ремесленничество развивалось, как в структуре хозяйства князя и феодала, так и на свободной посадской основе. С возникновением городов развиваются две формы ремесел – городское и деревенское. Основная часть ремесленников сосредотачивается в городах, где концентрировалась и преобладающая часть торговли. Города оказали большое влияние на развитие ремесла; в свою очередь выделение ремесла в немалой степени способствовало превращению некоторых поселений в города. Развитие городов как ремесленного и торгового центра есть, прежде всего, показатель роста внутреннего рынка. Период Киевской Руси - ϶ᴛᴏ время сравнительно интенсивного развития ремесла. Ремесленники представляли собой уже особую группу населения. Городское ремесло на протяжении IX – XI веков было весьма развито. Можно отметить следующие профессии ремесленников этого периода: кузнецы и оружейники, ювелиры, литейщики, ковали, копьевщики, плотники, столяры, резчики по кости, чеканщики, ткачи, гончары и др. Размещено на реф.рфО росте ремесленного производства в IX – XI веках свидетельствует увеличение числа городов. В случае если в IX – X веках было известно лишь 26 городов, то в 11 веке – 62 города. Продукция ремесленников находила сбыт не только внутри страны, но и за ее пределами.

Лекция 3.

План

1.Зарождение таможенного дела и таможенной политики.

Исторические источники свидетельствуют о том, что, уже начиная с X века сбыт товаров сопровождался, сбором таможенных пошлин. Так в договоре Олега с византийцами встречается слово ʼʼмытʼʼ, из чего видно, что древним русским был уже тогда известен сбор. Размещено на реф.рфПоявляется таможенная терминология: мыт – проезжая пошлина, пошлина за аренду торговых площадей, за покровительство торговым людям и т. д., мытнина (мытница) – место взимания мыта͵ мытник (мытчик) – сборщик пошлин. Вместе с тем, существовали еще весче, торговое. Существование остальных пошлин в домонгольский период остается спорным. Русская Правда регламентировала сбор таможенных пошлин. Согласно ей мыто полагалось уплачивать с каждой сделки купли-продажи, совершаемой на городском рынке. Мытник наделялся полномочиями законного свидетеля в случаях спора по поводу сделок купли-продажи. Следует сказать, что таможенное дело в Киевской Руси первоначально осуществлялось от случая к случаю, эпизодически, являя собой дополнительный, побочный результат внешней и внутренней политики государства. Его отличал преимущественно частноправовой характер.

К начальному периоду существования древнерусской государственности относятся и первые шаги в осуществлении таможенной политики, выразившейся в отстаивании интересов русского купечества перед лицом наиважнейшего торгового партнера Древней Руси – Византии. Уже один из первых успешных походов руси на Константинополь (860 ᴦ.), по свидетельству константинопольского патриарха Фотия, был предпринят с целью отмщения за обиду русским купцам. Результатом стало восстановление торговых отношений греков и Руси. Следующий походы 907 ᴦ. и 911 ᴦ. увенчались договором Олега с византийскими императорами. Согласно им греки выплачивали контрибуцию, освобождали русских купцов от уплаты мыта (до 10 % от цены привозного товара), брали на себя содержание каждого русского купца в течение полугода (общее число купцов не должно было превышать 50 человек) и т.д. Для их проживания было выделено определенное место в предместье города, торговля была по преимуществу меновой.

Неудачные походы Игоря привели к заключению нового договора 944 ᴦ. Многие положения прежних договоров сохранялись. Так русские гости по-прежнему находились на полном содержании византийского правительства и получали ʼʼмесячинуʼʼ - хлеб, вино, рыбу, мясо, фрукты. Вместе с тем, они также могли бесплатно пользоваться банями и требовать на обратный путь якорей, канатов, парусов и другого корабельного снаряжения.

Вместе с тем по договору 945 года русским запрещалось зимовать не только в Царьграде, но также и в устье Днепра. Οʜᴎ были стеснены в приобретении ценных парчовых материй, производимых в императорских мастерских – каждый мог вывезти их не более, чем на 50 золотых. Русские послы и купцы должны были предъявлять в Византии доказательства своего официального положения: первые – золотые печати, вторые – серебряные. Только при этом условии византийское правительство брало на себя ответственность за их жизнь. Вместе с тем, договором не обусловливалось право русских купцов вести в Византии беспошлинный торᴦ. Русские купцы теряли право зимовки в Царьграде и устье Днепра, ограничивались в вывозе паволок – дорогих тканей, также требовались княжеские грамоты, подтверждающие официальное положение купца с указанием числа отправленных в Византию судов.

Русско-византийский договор 971ᴦ. был заключен Святославом в осажденном Доростоле по результатам военной кампании против Византии и его текст сохранился в наших летописях в неполном виде, перечисляя лишь обязательства русской стороны. Более полный текст договора приводит придворный византийский историк Лев Диакон. По его свидетельству, Святослав предложил византийцам мир на следующих условиях: русы освобождают Доростол и пленных, уходят из Мизии (Болгарии), взамен византийцы не препятствуют отплытию руссов, снабжают продовольствием и продолжают считать своими друзьями прибывших в Византию по торговым делам, как было установлено прежде

Русско-византийский договор 1043 ᴦ. был заключен в результате похода 1043 ᴦ. Мы не знаем точно, затрагивал ли договор непосредственно вопросы торгово-таможенного регулирования; вероятно, эти вопросы были оставлены без изменений, так как стороны стремились к сохранению и развитию сложившихся торговых и политических отношений. Более того, связи были насколько крепкими, что во время событий 1069 ᴦ. в Киеве русские купцы, торговавшие с Византией, даже пригрозили князьям уходом в ʼʼГреческую землюʼʼ.

Отношения с другими соседями Древней Руси носили следующий характер. Размещено на реф.рфГоворя об отношениях Руси с Хазарским каганатом арабский географ Ибн-Хаукаля (976-977ᴦ.ᴦ.) в своей ʼʼКниге путей и государствʼʼ указывает: ʼʼСклад для торговли Руси – всегда Хазаран. Здесь товары, привозимые ими, облагаются десятинной податью, (взимаемой хазарами)ʼʼ. О включенности Руси в систему торгово-таможенных связей может свидетельствовать наличие особого района или улицы в раннесредневековом Киеве – ʼʼКозареʼʼ (ᴛ.ᴇ. ʼʼХазарыʼʼ), а также наличие рядом с ним района или улицы под названием ʼʼПасынча беседаʼʼ. Одна из возможных этимологий данного названия выводится от тюркского ʼʼbas-incʼʼ - ʼʼсборщик налоговʼʼ, и, таким образом, название ʼʼПасынча беседаʼʼ может означать ʼʼрезиденция сборщика налогов или таможенного чиновникаʼʼ. Ареал распространения дирхемов, имевших хождение в Хазарии, в 883-900ᴦ.ᴦ. доходит до восточной границы Русской земли, ᴛ.ᴇ. северяне находились в сфере влияния Хазарии. После 900ᴦ. дирхемы появляются в кладах Русской земли, что указывает на включение ее в экономическую систему Хазарии. Ко времени образования древнерусского государства Хазария уже утратила былое могущество, но пошлины, шедшие в ее казну от русской транзитной торговли с Кавказом и Багдадским Халифатом, в немалой степени способствовали ее обогащению, являясь одной из составляющих экономической базы каганата.

Итак, указанные выше известия восточных авторов говорят о том, что и в Хазарии, и в Византии в IX - Х в.в. русские купцы облагались торговой пошлиной по единой ставке – 10% (от стоимости товаров). Приведенные сообщения позволяют сделать вывод о том, что в вышеперечисленных государствах сложилась единообразная практика применения такого инструмента таможенно-торгового регулирования, как взимание таможенной пошлины, с применением единой ставки таможенных платежей.

Несколько по-другому сложилась практика применения мер торгово-таможенного регулирования в Европе. Так, мытный устав ᴦ. Раффельштеттена, составленный в 903-906ᴦ.ᴦ. на совещании при маркграфе Восточной марки Арибо (876-906ᴦ.ᴦ.), свидетельствует о русской торговле времени Олега на Верхнем Дунае. В уставе, отражающем отношения, сложившиеся к IX в., содержится следующее постановление, регламентирующее сбор пошлин: ʼʼЧто касается славян, которые приходят из Ругов (ᴛ.ᴇ. из Руси) или из Богемов ради торговли, то они могут торговать везде подле дунайского берега, а также везде в Ретеле (Ретель впадает в Дунай у Линца) и Ридмархе, но обязаны платить пошлину; если они привозят воск, то платят с одного вьюка 2 меры воска, ценностью каждая в один скоти, с ноши одного человека – одну меру той же цены. В случае если они привозят рабов или лошадей, то платят с одной рабыни по тремиссе (треть золотого солида, равна 2 денариям), с одного жеребца – столько же; с каждого раба – по сайге (четверть тремиссы) и столько же – с каждой кобылицыʼʼ. Данную информацию крайне сложно проанализировать в связи с отсутствием данных: не известны критерии определения ʼʼноши одного человекаʼʼ, ʼʼвьюкаʼʼ и т.д., а вес денежной единицы и соотношение с иными денежными единицами и, соответственно, реальная покупательная способность даже в рамках одной монетной системы варьировались. Вместе с тем, цены на одни и те же товары в Европе, Византии и на Востоке существенно различались. Во всяком случае, мы видим, что в данном случае разные категории товаров облагались таможенными пошлинами по разным ставкам, ᴛ.ᴇ. дифференцированно.

Тема 3. ТОРГОВЛЯ И ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА РУСИ В ʼʼУДЕЛЬНОЕ ВРЕМЯʼʼ (XIII – XV вв.)

referatwork.ru

Торговля в Древней Руси. | Бесплатные курсовые, рефераты и дипломные работы

Важнейшие торговые артерии Древней Руси проходили по следующим маршрутам. Классический маршрут великого пути из варяг в греки проходил из устья Невы в Ладожское озеро, оттуда через Волхов в Ильменское озеро, далее по Ловати к волокам в днепровскую речную систему и по Днепру в Черное море к Константинополю и другим византийским городам.

Однако следует заметить, что до IX века путь из варяг в греки в основном проходил по другому маршруту. Начало его совпадает с классическим вариантом, приводимым в «Повести временных лет»: из устья Невы в … Ладожское озеро, оттуда через Волхов в Ильменское озеро, далее же из озера Ильмень суда шли по реке Поле и ее притоку реке Шеберихе до волоков в верховья Волги и озера Селигер. Или же по реке Свири в Онежское озеро и реку Вытегру, откуда, преодолев волок длиной около 8 км, суда попадали в реку Ковжу и далее через Белое озеро по Шексне выходили на Волгу. По Волге суда торговцев шли до устья Оки, свернув в Оку, двигались до ее истоков, после чего суда перетаскивались к верховьям Дона, по которому шли в Азовское море, а оттуда в Черное.

Великий Волжский путь проходил следующим образом – из устья Невы в Ладожское озеро, оттуда через Волхов в Ильменское озеро, далее вышеописанными маршрутами к волокам в волжскую речную систему и по Волге в Каспийское море. Вообще варианты путей с Балтики на Волгу довольно разнообразны, так один из самых коротких путей проходил из Ладоги вверх по реке Сяси, далее рекой Воложбой путешественники подходили к волокам к реке Чагоде, принадлежащей уже волжскому речному бассейну. Далее по рекам Чагодоще и Мологе они спускались в Волгу.

Помимо данных торговых путей, связывавших мусульманский восток, Византию, с одной стороны, и западно-европейские земли – с другой, существовали и иные торговые связи Древней Руси. На запад от Киева путь вел к Кракову, Праге и германскому городу Регенсбургу на Дунае. Главными поставщиками утвари в русские земли были Нижняя Лотарингия, Рейнская область, Вестфалия и Нижняя Саксония. Художественные металлические изделия шли на Русь с Нижнего Рейна; серебро, богемское стекло, мрамор – из Чехии; скакунов-иноходцев – из Венгрии. Из Руси в соседние страны поставлялись три основные группы товаров – меха, воск и мед. Также большую роль играла работорговля. Также из русских земель, правда, в значительно меньших объемах вывозились лен и льняные ткани, украшения и ювелирные изделия, икра, моржовая кость, литейная продукция, кожи.

Разумеется наиболее важная роль принадлежала русско-византийской торговле. Торговля Руси и Византии носила государственный характер. На рынках Константинополя реализовалась значительная часть дани, собираемой киевскими князьями. Князья стремились обеспечить для себя наиболее благоприятные условия в этой торговле, старались укрепить свои позиции в Крыму и Причерноморье. Попытки Византии ограничить русское влияние или нарушить условия торговли проводили к военным столкновениям. Особенностью русско-византийских отношений было и то, что торговля осуществлялась в основном славянами, сведений о пребывании греков по своим делам на Руси нет.

Оценивая роль торговли в Древней Руси, следует указать на следующую ее особенность, характерную для традиционного общества в целом. В условиях господства натурального хозяйства основными предметами торговли становились, как правило, предметы престижного потребления, очень значительная часть населения, сосредоточенная в селах (в условиях редконаселенности русских земель, часто удаленных и изолированных) была выключена из товарно-денежных отношений. Соответственно, в таких условиях торговля имела для жизни общества не столько хозяйственное, сколько социальное значение, захватывая сравнительно небольшую, но социально-политически значимую прослойку общества.

Внешняя торговля была тесно связано со сложившейся в древнерусском государстве системой данничества. Дань взималась деньгами (бель и щеляги – серебряные монеты или гривны – серебряные слитки), а также мехами пушных зверей. Очевидно, также, что небольшую ее часть составлял скот и продуты питания. Практически вся внешняя торговля сводилась к, во-первых, вывозу дани (т.е. русский экспорт оказывался тождественным собираемой и вывозимой дани), а, во-вторых, находилась в исключительном ведении киевского князя, его приближенных и небольшой части горожан. При такой системе именно дружинный коллектив оказывался главным участником внешней торговли. Это соответствовало и сложившейся торговой практике раннего европейского средневековья, когда в силу постоянной политической нестабильности, по преимуществу только военные дружины могли обеспечить безопасную перевозку товаров. Именно они и составляли первоначально слой профессионального купечества. Вольные дружины (в первую очередь из варягов) в течение одной экспедиции нередко выступали попеременно в качестве грабителей, торговцев и воинов-наемников. Эти дружины на Руси получили наименование гостей, впоследствии термин гость стал обозначать купца-оптовика ездившего торговать на сторону.

Наряду с внешней торговлей активно развивалась торговля внутренняя. Население крупных городов преимущественно состояло из мелких торговцев и ремесленников. Так, в Киеве было представлено от 40 до 60 различных ремесел. Важнейшими среди них были столярничество, кузнечество, скорнячество, гончарство. Было развито железоделательное, металлургическое, ювелирное и керамическое производство. Уже в те времена кузнецы владели «ковкой злата и серебра», сваркой железа и стали, калкой металла, инкрустацией цветных металлов. Ремесленники изготовляли: рала, плуги, серпы, топоры, мечи, стрелы, щиты, кольчуги, замки, ключ, браслеты и перстни из золота и серебра. Ремесленничество развивалось, как в структуре хозяйства князя и феодала, так и на свободной посадской основе. С возникновением городов развиваются две формы ремесел – городское и деревенское. Основная часть ремесленников сосредотачивается в городах, где концентрировалась и преобладающая часть торговли. Города оказали большое влияние на развитие ремесла; в свою очередь выделение ремесла в немалой степени способствовало превращению некоторых поселений в города. Развитие городов как ремесленного и торгового центра есть, прежде всего, показатель роста внутреннего рынка. Период Киевской Руси – это время сравнительно интенсивного развития ремесла. Ремесленники представляли собой уже особую группу населения. Городское ремесло на протяжении IX – XI веков было весьма развито. Можно отметить следующие профессии ремесленников этого периода: кузнецы и оружейники, ювелиры, литейщики, ковали, копьевщики, плотники, столяры, резчики по кости, чеканщики, ткачи, гончары и др. О росте ремесленного производства в IX – XI веках свидетельствует увеличение числа городов. Если в IX – X веках было известно лишь 26 городов, то в 11 веке – 62 города. Продукция ремесленников находила сбыт не только внутри страны, но и за ее пределами.

Лекция 3.

План

1.Зарождение таможенного дела и таможенной политики.

Исторические источники свидетельствуют о том, что, уже начиная с X века сбыт товаров сопровождался, сбором таможенных пошлин. Так в договоре Олега с византийцами встречается слово «мыт», из чего видно, что древним русским был уже тогда известен сбор. Появляется таможенная терминология: мыт – проезжая пошлина, пошлина за аренду торговых площадей, за покровительство торговым людям и т. д., мытнина (мытница) – место взимания мыта, мытник (мытчик) – сборщик пошлин. Кроме того, существовали еще весче, торговое. Существование остальных пошлин в домонгольский период остается спорным. Русская Правда регламентировала сбор таможенных пошлин. Согласно ей мыто полагалось уплачивать с каждой сделки купли-продажи, совершаемой на городском рынке. Мытник наделялся полномочиями законного свидетеля в случаях спора по поводу сделок купли-продажи. Следует сказать, что таможенное дело в Киевской Руси первоначально осуществлялось от случая к случаю, эпизодически, являя собой дополнительный, побочный результат внешней и внутренней политики государства. Его отличал преимущественно частноправовой характер.

К начальному периоду существования древнерусской государственности относятся и первые шаги в осуществлении таможенной политики, выразившейся в отстаивании интересов русского купечества перед лицом наиважнейшего торгового партнера Древней Руси – Византии. Уже один из первых успешных походов руси на Константинополь (860 г.), по свидетельству константинопольского патриарха Фотия, был предпринят с целью отмщения за обиду русским купцам. Результатом стало восстановление торговых отношений греков и Руси. Следующий походы 907 г. и 911 г. увенчались договором Олега с византийскими императорами. Согласно им греки выплачивали контрибуцию, освобождали русских купцов от уплаты мыта (до 10 % от цены привозного товара), брали на себя содержание каждого русского купца в течение полугода (общее число купцов не должно было превышать 50 человек) и т.д. Для их проживания было выделено определенное место в предместье города, торговля была по преимуществу меновой.

Неудачные походы Игоря привели к заключению нового договора 944 г. Многие положения прежних договоров сохранялись. Так русские гости по-прежнему находились на полном содержании византийского правительства и получали «месячину» — хлеб, вино, рыбу, мясо, фрукты. Кроме того, они также могли бесплатно пользоваться банями и требовать на обратный путь якорей, канатов, парусов и другого корабельного снаряжения.

Вместе с тем по договору 945 года русским запрещалось зимовать не только в Царьграде, но также и в устье Днепра. Они были стеснены в приобретении ценных парчовых материй, производимых в императорских мастерских – каждый мог вывезти их не более, чем на 50 золотых. Русские послы и купцы должны были предъявлять в Византии доказательства своего официального положения: первые – золотые печати, вторые – серебряные. Только при этом условии византийское правительство брало на себя ответственность за их жизнь. Кроме того, договором не обусловливалось право русских купцов вести в Византии беспошлинный торг. Русские купцы теряли право зимовки в Царьграде и устье Днепра, ограничивались в вывозе паволок – дорогих тканей, также требовались княжеские грамоты, подтверждающие официальное положение купца с указанием числа отправленных в Византию судов.

Русско-византийский договор 971г. был заключен Святославом в осажденном Доростоле по результатам военной кампании против Византии и его текст сохранился в наших летописях в неполном виде, перечисляя лишь обязательства русской стороны. Более полный текст договора приводит придворный византийский историк Лев Диакон. По его свидетельству, Святослав предложил византийцам мир на следующих условиях: русы освобождают Доростол и пленных, уходят из Мизии (Болгарии), взамен византийцы не препятствуют отплытию руссов, снабжают продовольствием и продолжают считать своими друзьями прибывших в Византию по торговым делам, как было установлено прежде

Русско-византийский договор 1043 г. был заключен в результате похода 1043 г. Мы не знаем точно, затрагивал ли договор непосредственно вопросы торгово-таможенного регулирования; вероятно, эти вопросы были оставлены без изменений, так как стороны стремились к сохранению и развитию сложившихся торговых и политических отношений. Более того, связи были насколько крепкими, что во время событий 1069 г. в Киеве русские купцы, торговавшие с Византией, даже пригрозили князьям уходом в «Греческую землю».

Отношения с другими соседями Древней Руси носили следующий характер. Говоря об отношениях Руси с Хазарским каганатом арабский географ Ибн-Хаукаля (976-977г.г.) в своей «Книге путей и государств» указывает: «Склад для торговли Руси – всегда Хазаран. Здесь товары, привозимые ими, облагаются десятинной податью, (взимаемой хазарами)». О включенности Руси в систему торгово-таможенных связей может свидетельствовать наличие особого района или улицы в раннесредневековом Киеве – «Козаре» (т.е. «Хазары»), а также наличие рядом с ним района или улицы под названием «Пасынча беседа». Одна из возможных этимологий данного названия выводится от тюркского «bas-inc» — «сборщик налогов», и, таким образом, название «Пасынча беседа» может означать «резиденция сборщика налогов или таможенного чиновника». Ареал распространения дирхемов, имевших хождение в Хазарии, в 883-900г.г. доходит до восточной границы Русской земли, т.е. северяне находились в сфере влияния Хазарии. После 900г. дирхемы появляются в кладах Русской земли, что указывает на включение ее в экономическую систему Хазарии. Ко времени образования древнерусского государства Хазария уже утратила былое могущество, но пошлины, шедшие в ее казну от русской транзитной торговли с Кавказом и Багдадским Халифатом, в немалой степени способствовали ее обогащению, являясь одной из составляющих экономической базы каганата.

Итак, указанные выше известия восточных авторов говорят о том, что и в Хазарии, и в Византии в IX — Х в.в. русские купцы облагались торговой пошлиной по единой ставке – 10% (от стоимости товаров). Приведенные сообщения позволяют сделать вывод о том, что в вышеперечисленных государствах сложилась единообразная практика применения такого инструмента таможенно-торгового регулирования, как взимание таможенной пошлины, с применением единой ставки таможенных платежей.

Несколько по-другому сложилась практика применения мер торгово-таможенного регулирования в Европе. Так, мытный устав г. Раффельштеттена, составленный в 903-906г.г. на совещании при маркграфе Восточной марки Арибо (876-906г.г.), свидетельствует о русской торговле времени Олега на Верхнем Дунае. В уставе, отражающем отношения, сложившиеся к IX в., содержится следующее постановление, регламентирующее сбор пошлин: «Что касается славян, которые приходят из Ругов (т.е. из Руси) или из Богемов ради торговли, то они могут торговать везде подле дунайского берега, а также везде в Ретеле (Ретель впадает в Дунай у Линца) и Ридмархе, но обязаны платить пошлину; если они привозят воск, то платят с одного вьюка 2 меры воска, ценностью каждая в один скоти, с ноши одного человека – одну меру той же цены. Если они привозят рабов или лошадей, то платят с одной рабыни по тремиссе (треть золотого солида, равна 2 денариям), с одного жеребца – столько же; с каждого раба – по сайге (четверть тремиссы) и столько же – с каждой кобылицы». Данную информацию крайне сложно проанализировать в связи с отсутствием данных: не известны критерии определения «ноши одного человека», «вьюка» и т.д., а вес денежной единицы и соотношение с иными денежными единицами и, соответственно, реальная покупательная способность даже в рамках одной монетной системы варьировались. Кроме того, цены на одни и те же товары в Европе, Византии и на Востоке существенно различались. Во всяком случае, мы видим, что в данном случае разные категории товаров облагались таможенными пошлинами по разным ставкам, т.е. дифференцированно.

Тема 3. ТОРГОВЛЯ И ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКАРУСИ В «УДЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»(XIII – XV вв.)

refac.ru

2. Торговля в Древней Руси.

Важнейшие торговые артерии Древней Руси проходили по следующим маршрутам. Классический маршрут великого пути из варяг в греки проходил из устья Невы в Ладожское озеро, оттуда через Волхов в Ильменское озеро, далее по Ловати к волокам в днепровскую речную систему и по Днепру в Черное море к Константинополю и другим византийским городам.

Однако следует заметить, что до IX века путь из варяг в греки в основном проходил по другому маршруту. Начало его совпадает с классическим вариантом, приводимым в «Повести временных лет»: из устья Невы в Ладожское озеро, оттуда через Волхов в Ильменское озеро, далее же из озера Ильмень суда шли по реке Поле и ее притоку реке Шеберихе до волоков в верховья Волги и озера Селигер. Или же по реке Свири в Онежское озеро и реку Вытегру, откуда, преодолев волок длиной около 8 км, суда попадали в реку Ковжу и далее через Белое озеро по Шексне выходили на Волгу. По Волге суда торговцев шли до устья Оки, свернув в Оку, двигались до ее истоков, после чего суда перетаскивались к верховьям Дона, по которому шли в Азовское море, а оттуда в Черное.

Великий Волжский путь проходил следующим образом – из устья Невы в Ладожское озеро, оттуда через Волхов в Ильменское озеро, далее вышеописанными маршрутами к волокам в волжскую речную систему и по Волге в Каспийское море. Вообще варианты путей с Балтики на Волгу довольно разнообразны, так один из самых коротких путей проходил из Ладоги вверх по реке Сяси, далее рекой Воложбой путешественники подходили к волокам к реке Чагоде, принадлежащей уже волжскому речному бассейну. Далее по рекам Чагодоще и Мологе они спускались в Волгу.

Помимо данных торговых путей, связывавших мусульманский восток, Византию, с одной стороны, и западно-европейские земли – с другой, существовали и иные торговые связи Древней Руси. На запад от Киева путь вел к Кракову, Праге и германскому городу Регенсбургу на Дунае. Главными поставщиками утвари в русские земли были Нижняя Лотарингия, Рейнская область, Вестфалия и Нижняя Саксония. Художественные металлические изделия шли на Русь с Нижнего Рейна; серебро, богемское стекло, мрамор – из Чехии; скакунов-иноходцев – из Венгрии. Из Руси в соседние страны поставлялись три основные группы товаров – меха, воск и мед. Также большую роль играла работорговля. Также из русских земель, правда, в значительно меньших объемах вывозились лен и льняные ткани, украшения и ювелирные изделия, икра, моржовая кость, литейная продукция, кожи.

Разумеется наиболее важная роль принадлежала русско-византийской торговле. Торговля Руси и Византии носила государственный характер. На рынках Константинополя реализовалась значительная часть дани, собираемой киевскими князьями. Князья стремились обеспечить для себя наиболее благоприятные условия в этой торговле, старались укрепить свои позиции в Крыму и Причерноморье. Попытки Византии ограничить русское влияние или нарушить условия торговли проводили к военным столкновениям. Особенностью русско-византийских отношений было и то, что торговля осуществлялась в основном славянами, сведений о пребывании греков по своим делам на Руси нет.

Оценивая роль торговли в Древней Руси, следует указать на следующую ее особенность, характерную для традиционного общества в целом. В условиях господства натурального хозяйства основными предметами торговли становились, как правило, предметы престижного потребления, очень значительная часть населения, сосредоточенная в селах (в условиях редконаселенности русских земель, часто удаленных и изолированных) была выключена из товарно-денежных отношений. Соответственно, в таких условиях торговля имела для жизни общества не столько хозяйственное, сколько социальное значение, захватывая сравнительно небольшую, но социально-политически значимую прослойку общества.

Внешняя торговля была тесно связано со сложившейся в древнерусском государстве системой данничества. Дань взималась деньгами (бель и щеляги – серебряные монеты или гривны – серебряные слитки), а также мехами пушных зверей. Очевидно, также, что небольшую ее часть составлял скот и продуты питания. Практически вся внешняя торговля сводилась к, во-первых, вывозу дани (т.е. русский экспорт оказывался тождественным собираемой и вывозимой дани), а, во-вторых, находилась в исключительном ведении киевского князя, его приближенных и небольшой части горожан. При такой системе именно дружинный коллектив оказывался главным участником внешней торговли. Это соответствовало и сложившейся торговой практике раннего европейского средневековья, когда в силу постоянной политической нестабильности, по преимуществу только военные дружины могли обеспечить безопасную перевозку товаров. Именно они и составляли первоначально слой профессионального купечества. Вольные дружины (в первую очередь из варягов) в течение одной экспедиции нередко выступали попеременно в качестве грабителей, торговцев и воинов-наемников. Эти дружины на Руси получили наименование гостей, впоследствии термин гость стал обозначать купца-оптовика ездившего торговать на сторону.

Наряду с внешней торговлей активно развивалась торговля внутренняя. Население крупных городов преимущественно состояло из мелких торговцев и ремесленников. Так, в Киеве было представлено от 40 до 60 различных ремесел. Важнейшими среди них были столярничество, кузнечество, скорнячество, гончарство. Было развито железоделательное, металлургическое, ювелирное и керамическое производство. Уже в те времена кузнецы владели «ковкой злата и серебра», сваркой железа и стали, калкой металла, инкрустацией цветных металлов. Ремесленники изготовляли: рала, плуги, серпы, топоры, мечи, стрелы, щиты, кольчуги, замки, ключ, браслеты и перстни из золота и серебра. Ремесленничество развивалось, как в структуре хозяйства князя и феодала, так и на свободной посадской основе. С возникновением городов развиваются две формы ремесел – городское и деревенское. Основная часть ремесленников сосредотачивается в городах, где концентрировалась и преобладающая часть торговли. Города оказали большое влияние на развитие ремесла; в свою очередь выделение ремесла в немалой степени способствовало превращению некоторых поселений в города. Развитие городов как ремесленного и торгового центра есть, прежде всего, показатель роста внутреннего рынка. Период Киевской Руси – это время сравнительно интенсивного развития ремесла. Ремесленники представляли собой уже особую группу населения. Городское ремесло на протяжении IX – XI веков было весьма развито. Можно отметить следующие профессии ремесленников этого периода: кузнецы и оружейники, ювелиры, литейщики, ковали, копьевщики, плотники, столяры, резчики по кости, чеканщики, ткачи, гончары и др. О росте ремесленного производства в IX – XI веках свидетельствует увеличение числа городов. Если в IX – X веках было известно лишь 26 городов, то в 11 веке – 62 города. Продукция ремесленников находила сбыт не только внутри страны, но и за ее пределами.

Лекция 3.

План

1.Зарождение таможенного дела и таможенной политики.

Исторические источники свидетельствуют о том, что, уже начиная с X века сбыт товаров сопровождался, сбором таможенных пошлин. Так в договоре Олега с византийцами встречается слово «мыт», из чего видно, что древним русским был уже тогда известен сбор. Появляется таможенная терминология: мыт – проезжая пошлина, пошлина за аренду торговых площадей, за покровительство торговым людям и т. д., мытнина (мытница) – место взимания мыта, мытник (мытчик) – сборщик пошлин. Кроме того, существовали еще весче, торговое. Существование остальных пошлин в домонгольский период остается спорным. Русская Правда регламентировала сбор таможенных пошлин. Согласно ей мыто полагалось уплачивать с каждой сделки купли-продажи, совершаемой на городском рынке. Мытник наделялся полномочиями законного свидетеля в случаях спора по поводу сделок купли-продажи. Следует сказать, что таможенное дело в Киевской Руси первоначально осуществлялось от случая к случаю, эпизодически, являя собой дополнительный, побочный результат внешней и внутренней политики государства. Его отличал преимущественно частноправовой характер.

К начальному периоду существования древнерусской государственности относятся и первые шаги в осуществлении таможенной политики, выразившейся в отстаивании интересов русского купечества перед лицом наиважнейшего торгового партнера Древней Руси – Византии. Уже один из первых успешных походов руси на Константинополь (860 г.), по свидетельству константинопольского патриарха Фотия, был предпринят с целью отмщения за обиду русским купцам. Результатом стало восстановление торговых отношений греков и Руси. Следующий походы 907 г. и 911 г. увенчались договором Олега с византийскими императорами. Согласно им греки выплачивали контрибуцию, освобождали русских купцов от уплаты мыта (до 10 % от цены привозного товара), брали на себя содержание каждого русского купца в течение полугода (общее число купцов не должно было превышать 50 человек) и т.д. Для их проживания было выделено определенное место в предместье города, торговля была по преимуществу меновой.

Неудачные походы Игоря привели к заключению нового договора 944 г. Многие положения прежних договоров сохранялись. Так русские гости по-прежнему находились на полном содержании византийского правительства и получали «месячину» - хлеб, вино, рыбу, мясо, фрукты. Кроме того, они также могли бесплатно пользоваться банями и требовать на обратный путь якорей, канатов, парусов и другого корабельного снаряжения.

Вместе с тем по договору 945 года русским запрещалось зимовать не только в Царьграде, но также и в устье Днепра. Они были стеснены в приобретении ценных парчовых материй, производимых в императорских мастерских – каждый мог вывезти их не более, чем на 50 золотых. Русские послы и купцы должны были предъявлять в Византии доказательства своего официального положения: первые – золотые печати, вторые – серебряные. Только при этом условии византийское правительство брало на себя ответственность за их жизнь. Кроме того, договором не обусловливалось право русских купцов вести в Византии беспошлинный торг. Русские купцы теряли право зимовки в Царьграде и устье Днепра, ограничивались в вывозе паволок – дорогих тканей, также требовались княжеские грамоты, подтверждающие официальное положение купца с указанием числа отправленных в Византию судов.

Русско-византийский договор 971г. был заключен Святославом в осажденном Доростоле по результатам военной кампании против Византии и его текст сохранился в наших летописях в неполном виде, перечисляя лишь обязательства русской стороны. Более полный текст договора приводит придворный византийский историк Лев Диакон. По его свидетельству, Святослав предложил византийцам мир на следующих условиях: русы освобождают Доростол и пленных, уходят из Мизии (Болгарии), взамен византийцы не препятствуют отплытию руссов, снабжают продовольствием и продолжают считать своими друзьями прибывших в Византию по торговым делам, как было установлено прежде

Русско-византийский договор 1043 г. был заключен в результате похода 1043 г. Мы не знаем точно, затрагивал ли договор непосредственно вопросы торгово-таможенного регулирования; вероятно, эти вопросы были оставлены без изменений, так как стороны стремились к сохранению и развитию сложившихся торговых и политических отношений. Более того, связи были насколько крепкими, что во время событий 1069 г. в Киеве русские купцы, торговавшие с Византией, даже пригрозили князьям уходом в «Греческую землю».

Отношения с другими соседями Древней Руси носили следующий характер. Говоря об отношениях Руси с Хазарским каганатом арабский географ Ибн-Хаукаля (976-977г.г.) в своей «Книге путей и государств» указывает: «Склад для торговли Руси – всегда Хазаран. Здесь товары, привозимые ими, облагаются десятинной податью, (взимаемой хазарами)». О включенности Руси в систему торгово-таможенных связей может свидетельствовать наличие особого района или улицы в раннесредневековом Киеве – «Козаре» (т.е. «Хазары»), а также наличие рядом с ним района или улицы под названием «Пасынча беседа». Одна из возможных этимологий данного названия выводится от тюркского «bas-inc» - «сборщик налогов», и, таким образом, название «Пасынча беседа» может означать «резиденция сборщика налогов или таможенного чиновника». Ареал распространения дирхемов, имевших хождение в Хазарии, в 883-900г.г. доходит до восточной границы Русской земли, т.е. северяне находились в сфере влияния Хазарии. После 900г. дирхемы появляются в кладах Русской земли, что указывает на включение ее в экономическую систему Хазарии. Ко времени образования древнерусского государства Хазария уже утратила былое могущество, но пошлины, шедшие в ее казну от русской транзитной торговли с Кавказом и Багдадским Халифатом, в немалой степени способствовали ее обогащению, являясь одной из составляющих экономической базы каганата.

Итак, указанные выше известия восточных авторов говорят о том, что и в Хазарии, и в Византии в IX - Х в.в. русские купцы облагались торговой пошлиной по единой ставке – 10% (от стоимости товаров). Приведенные сообщения позволяют сделать вывод о том, что в вышеперечисленных государствах сложилась единообразная практика применения такого инструмента таможенно-торгового регулирования, как взимание таможенной пошлины, с применением единой ставки таможенных платежей.

Несколько по-другому сложилась практика применения мер торгово-таможенного регулирования в Европе. Так, мытный устав г. Раффельштеттена, составленный в 903-906г.г. на совещании при маркграфе Восточной марки Арибо (876-906г.г.), свидетельствует о русской торговле времени Олега на Верхнем Дунае. В уставе, отражающем отношения, сложившиеся к IX в., содержится следующее постановление, регламентирующее сбор пошлин: «Что касается славян, которые приходят из Ругов (т.е. из Руси) или из Богемов ради торговли, то они могут торговать везде подле дунайского берега, а также везде в Ретеле (Ретель впадает в Дунай у Линца) и Ридмархе, но обязаны платить пошлину; если они привозят воск, то платят с одного вьюка 2 меры воска, ценностью каждая в один скоти, с ноши одного человека – одну меру той же цены. Если они привозят рабов или лошадей, то платят с одной рабыни по тремиссе (треть золотого солида, равна 2 денариям), с одного жеребца – столько же; с каждого раба – по сайге (четверть тремиссы) и столько же – с каждой кобылицы». Данную информацию крайне сложно проанализировать в связи с отсутствием данных: не известны критерии определения «ноши одного человека», «вьюка» и т.д., а вес денежной единицы и соотношение с иными денежными единицами и, соответственно, реальная покупательная способность даже в рамках одной монетной системы варьировались. Кроме того, цены на одни и те же товары в Европе, Византии и на Востоке существенно различались. Во всяком случае, мы видим, что в данном случае разные категории товаров облагались таможенными пошлинами по разным ставкам, т.е. дифференцированно.

studfiles.net

Внешняя и Внутренняя торговля древней Руси.

Торговля в древней Руси играла большую роль в формировании экономики древнерусских княжеств. Особенно значимы были водные ресурсы Руси. Процветало судоходство и судоходостроение. Но основную часть года реки покрыты льдом. Поэтому ледяные дороги использовали для перевозок на санях или колах. Зимой люди испытывали проблемы с непогодой. Сильные ветра, мороз, вьюги и непроходимые снега создавали проблемы для развития торговых отношений.

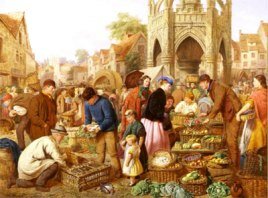

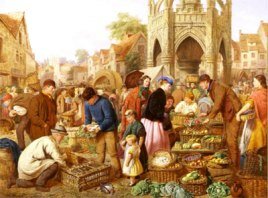

Рынки - необходимая составляющая города и всего населения, с их помощью формировалась внутренняя торговля в древней Руси. Рынок объединял всех. Самые крупные рынки находились в таких городах, как Новгород, Смоленск, Киев и Чернигов, это способствовало развитию торговли в древней Руси. Сюда привозили товар со всех городов. Например, в Киев привозили соль с карпатских гор, а в Новгород хлеб с Рязанских и Суздальских земель. На рынке можно было найти разнообразный товар: оружие, металл, соль, меха, ткани, пшеница, хлеб, мед и домашний скот.

На рынках деревенские жители обменивали свой товар на товары городских ремесленников. Постоянные торговцы имели свои лавки. Для точного контроля развесных товаров использовали весы. Так в Старой Рязани были обнаружены большие весы-безмены.

Рынок - это не только места обмена товарами или продуктами сельского хозяйства, но и большая площадь с лавками и складами. Народ выставлял и обменивался продуктами своего хозяйства. Один раз в неделю и по праздникам крестьяне привозили продукцию на рынок, тогда торговая площадь становилась ярмаркой.

Площадь была и местом политическим. На рынках оглашались официальные объявления, собиралось вече и решались важные вопросы Руси. Особенно если это касалось недовольства народа. Все волнения быстро пресекались путем обсуждений.

Важным этапом развития экономики являлась внешняя торговля древней Руси. Полюдье - это дань, которая взымалась каждый год с народа. Это могли быть деньги, меха, скот, продукты питания. И большая часть продавалась на внешнем рынке. Конечно, торговых путей было немного, но была развита торговля и торговые отношения древней Руси с Византией. Так как путь не близок, но хорошо известен для купцов, товар всегда сопровождала княжеская дружина. Они охраняли корабли с товаром от атак печенегов. В основном корабли шли через балтийско-черноморский, волго-балтийский путь, через Новгород. Все торговые пути проходили через этот город, что так же способствовало развитию экономических отношений.

Балтийско-черноморский путь.

Корабли плыли по Днепру до черного моря и вдоль него. Конечной точкой плаванья был Арабский халифат, который славился шелковыми тканями.Туда отправлялись в основном меха, воск и мед, и рабы. У арабских торговцев был большой спрос на меха черной лисы. А купцы везли обратно в Русь: цветные ткани, шелк, золототканая печать, массивные украшения, оружие, пряности, вино, иконы.

Волго-балтийский путь.

Торговые пути проходили в Среднюю Азию, Иран, Прибалтику, Скандинавию.

Путь кораблей пролегал по волге и доходил до Хазарии, далее платили пошлину и выплывали до каспийского моря. Цены за товары были выше, чем на рынке Руси. Особенно это можно было проследить по мехам, цена которого увеличивалась почти в 2,5 раза.

А купцы с этих стран привозили каменные мечи, изделия из кожи,например, обувь. Так как в Руси в то время не было монет, они расплачивались мехами куниц и белок. Купцы, плавая по странам, видели их развитие. Например, у булгар в IX веке можно было встретить школы, дворцы с центральным отоплением и водопроводом.

Путь из варяг в греки - это торговля древней Руси с Византии. Он включал в себя как водный путь, так и сухопутный пути. Города, которые были вдоль дороги, процветали. Они развивались за счет торговли. Из скандинавских стран везли железо, металл. Прибалтика славилась янтарем. А из новгородских земель везли хлеб, мед. Это была не только торговля, оформленная по закону, но и развитие политические отношений между государствами. Русские князья брали в жены женщин из знатных семей Византии. Все эти моменты играли большую роль в формировании государства Руси.

Торговля в Киевской Руси.

Поделитесь с друзьями

slavculture.ru

Восточная торговля Древней Руси, История таможенного дела

Реферат по предмету: История таможенного дела (Пример)

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Глава

1. Условия развития внешней торговли

Глава 2. Торговля Древней Руси с Византией

Глава

3. Политические и торгово-экономические отношения Руси и Крыма

Глава

4. Торговля Новгорода с восточными соседями

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Содержание

Выдержка из текста

Исследователи отмечают приток в Крым, особенно в Херсон, русских людей, спасающихся от ужасов монголо-татарского нашествия. Предполагается, что в Херсоне была целая русская колония, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки.

Глава

4. Торговля Новгорода с восточными соседями

Великий Новгород всегда отличался от других древнерусских городов.

Во второй половине XI в. в Новгороде значительно возросли экономическое могущество и, соответственно, политическое влияние боярства и торгово-ремесленного слоя. Город являлся крупнейшим ремесленным и торговым центром, а большое число сохранившихся берестяных грамот средневекового периода подтверждает наличие здесь высокого уровня грамотности. Кроме того, об обширности торговых сношений Новгорода свидетельствуют восточные монеты, находимые в большом количестве в новгородских землях.

С середины XII и до конца XV в. Новгород был одним из самых оживленных торговых центров Европы. Водные пути связывали город со скандинавскими и балтийскими землями, а также (через волоки) с Киевом и волжскими землями.

Новгород имел свою, отличную от киевской, монету и свою систему мер и весов. После перекрытия половцами пути из варяг в греки в низовьях Днепра (конец XI в.) и упадка Киева (XII в.) значение города возросло, и он стал именоваться Господином Великим Новгородом.

Феномен республиканского правления в Новгородской земле в период средневековья способствовал зарождению и развитию особенностей во внешней политики и внешней торговли.

Торговые поездки в чужие земли, особенно морские, были трудны и опасны, путешественникам предстояло бороться со стихией, и с разбойными нападениями. Поэтому в раннем средневековье складывались своеобразные объединения купцов, занимавшихся иноземной торговлей.

В процессе археологических раскопок на территории Новгорода было обнаружено немало предметов византийского происхождения. Что свидетельствует о развитии торговых отношений Новгорода и Византии.

В слое третьей четверти XII века невдалеке от большого жилого сруба была найдена иконка, вырезанная из светло-серого сланца. Она имеет форму киота, ушко для подвешивания, размеры 4,73,40,7. На лицевой стороне иконки невысоким скругленным рельефом вырезана композиция «Христос в гробе». На расстоянии около трех метров от места находки этой иконки в том же слое была обнаружена другая иконка, вернее, ее фрагмент.

На территории древней усадьбы были найдены две фрагмента иконок. Таким образом, на двух усадьбах одновременно в быту находились четыре нагрудных иконки, попавшие в Новгород из Византии.

К числу византийского импорта так же относятся и металлические сосуды найденные в тех же слоях конца XII века, что и каменные иконки. Это так называемые монцкие ампулы, которые паломники вывозили из святой земли.

В Новгородской земле было найдено большое количество Византийских изделий, то можно говорить об интенсивной торговле. Одним из наиболее распространённых товарах, являлась амфора.

.Амфоры византийского круга (АВК) составляют одну из самых массовых категорий импортных изделий, поступавших в Древнюю Русь с IX по XIII вв. из Византии и Причерноморья.

В точных цифрах количество находок АВК на Севере-Востоке и Севере Руси несколько меньше, чем в южной зоне, их расположение зависело от насыщенности той или иной территории городами.

Главным путём, по которому амфоры приходили в Новгород, был Днепровско — Балтийский. Сухие пути для перевозки амфор не использовались, либо к ним прибегали в редких случаях, поскольку амфорная тара предназначена для перевозки на кораблях и неудобна при транспортировке посуху. Был ещё один путь «из варяг в греки» непосредственного общения с Византией.

Помимо АВК в Новгород привозили керамическую посуду, которая не являлась контейнером не для каких продуктов, а была самостоятельным товаром.

Византийская поливная керамика, то за годы раскопок в слоях X—XI вв. найдены образцы самых дорогих изделий из императорских мастерских. Большинство из них происходит с богатых усадеб Неревского конца. Вообще вся поливная керамика обнаруживается на усадьбах богатых новгородцев, часть которых принадлежала к элите новгородского общества.

За время раскопок в Новгороде были найдены

1. обломков византийской керамики, представляющие собой не менее 12 различных сосудов.

Семь из них попали в Новгород на самом раннем этапе его существования- с середины X в. до конца XI в. Среди этих семи сосудов были образцы самых дорогих, высокохудожественных изделий константинопольских императорских мастерских и широко распространенная в империи и связанных с ней причерноморских странах столовая керамика массового производства.

В XII—XIII вв. в Новгород были ввезены еще 6 византийских сосудов, однако они отличались от более ранних своим примитивным декором (одноцветные глазури без дополнительного декора), относясь к числу изделий широкого потребления.

Можно полагать, что торговля с Византией способствовала приобщению новгородцев к более развитой культуре, к расширению сферы общения.

И возможно из-за тесного контакта с византийцами новгородцы безболезненно приняли христианство. А, так же из-за торговой политики Новгородские земли стали развиваться экономически и могло соперничать с Центром Руси, Киевом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Складывание единого древнерусского государства сопровождалось активной внутренней и внешней политикой киевских князей, направленных на укрепление внутригосударственного устройства, расширение территории, укрепление границ и развитие торговли.

Одним из активных политических, идеологических и торговых партнеров Киевской Руси была Византия — восточный сосед.

При этом, как уже отмечалось, торговые отношения «шли следом» за военными успехами. Поэтому в договорах киевских князей с византийскими императорами наряду с условиями мирного соседства оговаривались условия торговых сделок, торговых отношений и т. д.

Через торговлю, имея взаимную выгоду Русь и Византия решали судьбу соседствующих государств и княжеств.

Так, Хазария стояла на торговых путях и направлена против Хазарии и ее союзников. Хазария стояла на торговых путях и была древнейшим врагом Руси. По мере укрепления Руси, становилась ясной нужда убрать с дороги Хазарию, но пока та была союзником Византии, сделать это было крайне сложно. Напряжение в отношениях между Византией и Хазарией, а также ослабление последней привели к тому, что Русь взяла на себя прошлые функции Хазарии по защите Южных владений Византии. Это заметно упростило для Руси устранение старого врага и соперника. Но решение вопроса оттянулось на

2. лет из-за гибели Игоря и охлаждения отношений с Византией. Но как только трудности миновали, князь Святослав Игоревич собрал войско, и участь каганата была решена. Заодно, удар нанесли по Волжским Болгарам и буртасам, союзникам Хазарии.

Следует отметить, что развитие торговых отношений Руси и Византии в немалой степени способствовали принятию христианства Русью. Именно через посещения Константинополя русскими купцами, ответными визитами торговых караванов из Византии на русскую землю шло знакомство населения Киевской Руси с христианской верой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Герцен А. Г., Даниленко В. Н., Ищенко С. А., Никифоров А. Р. Крым средневековый. РИЦ /Атлас/1994 — 28с.

Греков Б.Д. Киевская Русь М./Наука/ 1968- 694с.

Дворниченко А.Ю., Франков И.Я. Города- государства Древней Руси. Лениздат 1988 — 464с.

История России. С древнейших времён до конца XVII в. Под ред. Сахарова А.Н., Новосельцева А.П. М./Высшая школа/ 1996 — 399с.

История России. Учебник. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А., М. /Проспект/1999 — 413с.

Карамзин Н.М. История государства Российского. Т.1−4. Калуга /Золотая аллея/ 1993- 555с.

Мартышин О.В.Вольный Новгород. Общественно — политический строй и право феодальной республики. М/ Политиздат/ 1992 — 262с.

Сб.История торговли. Под ред. Овчинникова И.Л. М /ИНФО/ 2003- 291с.

Соловьев С.М. Курс лекций по русской истории. Лекция XVIII. М./Академкнига/ 1987.-498с.

Платонов С.Ф.Полный курс лекций по русской истории. Петрозаводск 1996- 565с.

Карамзин Н.М. История государства Российского. Т.1−4. Калуга /Золотая аллея/ 1993. С.М.Соловьев Курс лекций по русской истории. Лекция XVIII. М./Академкнига/ 1987.

Греков Б.Д. Указ. соч. С.143

Дворниченко А.Ю., Франков И.Я. Города- государства Древней Руси. Лениздат 1988 С.130−131.

Греков Б.Д. Киевская Русь М./Наука/ 1968 С.97

Там же.

История России. С древнейших времён до конца XVII в. Под ред. Сахарова А.Н., Новосельцева А.П. М./Высшая школа/ 1996 С.102−103

Сб.История торговли. Под ред. Овчинникова И.Л. М /ИНФО/ 2003 С.92−94

Платонов С.Ф.Полный курс лекций по русской истории. Петрозаводск 1996С.77

История России. Учебник. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А., М. /Проспект/1999. С.58−60

Герцен А. Г., Даниленко В. Н., Ищенко С. А., Никифоров А. Р. Крым средневековый. РИЦ /Атлас/1994 С.13

Герцен А. Г., Даниленко В. Н., Ищенко С. А., Никифоров А. Р. Крым средневековый. РИЦ /Атлас/1994 С.14

Соловьев С.М. Курс лекций по русской истории. Лекция XVIII. М./Академкнига/ 1987 С.182−183.

См. настоящую работу. С.10

Герцен А. Г., Даниленко В. Н., Ищенко С. А., Никифоров А. Р. Крым средневековый. РИЦ /Атлас/1994 С.15

Мартышин О.В.Вольный Новгород. Общественно — политический строй и право феодальной республики. М/ Политиздат/ 1992 С.94

Там же.

Мартышин О.В.Вольный Новгород. Общественно — политический строй и право феодальной республики. М/ Политиздат/ 1992 С.96

История России. Учебник. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А., М. /Проспект/1999. С.60

20

Список источников информации

1.Герцен А. Г., Даниленко В. Н., Ищенко С. А., Никифоров А. Р. Крым средневековый. РИЦ /Атлас/1994 — 28с.

2.Греков Б.Д. Киевская Русь М./Наука/ 1968- 694с.

3.Дворниченко А.Ю., Франков И.Я. Города- государства Древней Руси. Лениздат 1988 — 464с.

4.История России. С древнейших времён до конца XVII в. Под ред. Сахарова А.Н., Новосельцева А.П. М./Высшая школа/ 1996 — 399с.

5.История России. Учебник. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А., М. /Проспект/1999 — 413с.

6.Карамзин Н.М. История государства Российского. Т.1−4. Калуга /Золотая аллея/ 1993- 555с.

7.Мартышин О.В.Вольный Новгород. Общественно — политический строй и право феодальной республики. М/ Политиздат/ 1992 — 262с.

8.Сб.История торговли. Под ред. Овчинникова И.Л. М /ИНФО/ 2003- 291с.

9.Соловьев С.М. Курс лекций по русской истории. Лекция XVIII. М./Академкнига/ 1987.-498с.

10.Платонов С.Ф.Полный курс лекций по русской истории. Петрозаводск 1996- 565с.

список литературы

referatbooks.ru

Торговля и торговые отношения в Древней Руси, История таможенного дела

Реферат по предмету: История таможенного дела (Пример)

1. Введение

2. Развитие торговых отношений в период формирования древнерусского государства

3. Торговые отношения в Древней Руси в X—XI вв.

4. Формирование торговли в раннефеодальной Руси

5. Рост значения Новгорода как древнерусского центра торговли

6. Заключение

7. Библиография

Содержание

Выдержка из текста

Причина особого положения Новгорода кроется во всем строе жизни древнего города.

Новгородцы, не желая потерять торговый путь в Грецию по Днепру, все течение которого, с занятием Смоленска и Киева, уже принадлежало Олегу, волей-неволей должны были покориться его новым распоряжениям, и сверх того согласились платить особенную дань Олеговым варягам по

30. гривен в год, как сказано в летописи, мира деля, т. е., вероятно, за свободную торговлю по Днепру.

Новгород с самого начала вырос не столько как резиденция варяжских князей, но, в первую очередь, как торговый и ремесленный центр. Он располагался на знаменитом пути из «варяг в греки». Отсюда шли пути в Южную Прибалтику, в немецкие земли, в Швецию и Норвегию. Новгородские купцы вели оживленную торговлю с союзом германских городов — Ганзой и Готландом и осуществляли транзитную торговлю по всей Руси. Через озеро Ильмень и реку Мету пролегал путь на Волгу, а оттуда в Волжскую Булгарию, Аазарию, страны Востока. По днепровскому пути новгородские купцы доходили до Западного Причерноморья, Балкан, Византии.

Новгородцам было чем торговать. Они вывозили прежде всего пушнину, которую добывали в северных лесах, ремесленники поставляли на внутренний и зарубежный рынки свои изделия. Славился Новгород своими мастерами кузнечного и гончарного дела, золотых и серебряных дел, оружейниками, плотниками, кожевенниками. Улицы и «концы» (районы) города зачастую носили названия ремесленных профессий: Плотницкий конец, улицы Кузнецкая, Гончарная, Щитная. На пушном промысле, искусных и разветвленных ремеслах взрастала торговля Новгорода. Здесь ранее, чем в других городах Руси, появились объединения крупных купцов, развилась кредитная система. Богатые торговцы имели не только речные и морские суда, но и склады, амбары. Они строили богатые каменные дома, церкви. В Новгород приходило немало иноземных купцов. В торговлю включались не только купцы, ремесленники, отдававшие свою продукцию скупщикам, но и бояре, представители церкви, в том числе новгородский «владыка» — архиепископ.

Большую силу в Новгороде со временем получили крупные бояре-землевладельцы. Именно бояре и крупные купцы нередко организовывали дальние экспедиции «ушкуйников», речных и морских мореплавателей, в целях овладения новыми промысловыми землями, добычи пушнины. Интересы боярства, купечества, церкви сплетались здесь воедино; вот почему верхушка города, так называемая аристократия, опираясь на свои несметные богатства, играла такую большую роль в политической жизни Новгорода. И здесь она вела за собой ремесленников, прочий люд. Новгород выступал единым фронтом против постоянного политического давления то со стороны Киева, то со стороны Ростово-Суздальского княжества. Все новгородцы были заодно, защищая свое особое положение в русских землях, свой суверенитет.

Внимание новгородцев преимущественно было обращено на торговлю и колонизацию в соседних племенах. Живя на торговом пути, занимая местность, представлявшую большие удобства по близости к морю и по множеству озер, соединенных друг с другом реками, они еще в древнее время воспользовались своим удобным положением и завели торговлю с Византией. О большом торговом пути через новгородские земли очень рано упоминают Нестор, Константин Порфирородный и Адам Бременский. Новгородские славяне, жившие почти при начале этого пути и, так сказать, владевшие ключом этой торговли, естественно всего скорее должны были принять в ней сильное участие, но имея соперниками кривичей, новгородцы не могли сделаться здесь господствующим торговым народом и посему обратились в другую сторону, на север и восток от своих владений, в земли, занятые финскими племенами — корелой, заволочской чудью, весью, мерей и муромой, где на далекое пространство им не представлялось соперников, а между тем речное и озерное сообщение открывало новый, важный торговый путь в Камскую Болгарию, бывшую в близких торговых сношениях с мусульманской Азией. В странах корелы, веси, чуди, мери и муромы новгородцы, начав дело торговлей, окончили колонизацией всего этого края и подчинением тамошних финских племен, чему прямым доказательством служат как названия тамошних городов — Ладога, Ростов, Белоозеро, Суздаль, Торжок и др., — так и чисто новгородско-славянское население с общественным устройством Новгорода.

Несмотря на опасности, торговля быстро развивалась благодаря предприимчивости новгородских купцов и обилию богатых пушных ресурсов. На первом этапе она была исключительно меновой. Счет велся на единицы пушного товара: белки, соболя, куницы. Белки считались обычно тысячами, соболя и куницы — сороками (по сорок штук).

Мехами уплачивались налоги, дань. Меха были главным объектом внешней торговли. Партнерами новгородской внешней торговли были поморский город Волин в устье Одера и город Висбю на острове Готланд. Помимо пушнины она покупали рыбу и транзитные товары с Поволжья и Южной Руси: кожи, войлок, шерсть, хлеб, мед, воск, холст. Часть этих продуктов оставалась для собственного потребления, но часть реализовывалась с большой выгодой. Ввозились европейские товары: сукно, полотно, металлические изделия, железо, вино и т. д. Новгородцы имели торговые договоры с поморскими славянами и готами. Договоры с хазарами и булгарами обеспечивали безопасность новгородской торговли. Во всех булгарских городах и в столице хазар Итили у новгородцев были свои дворы и амбары, кроме того, они пользовались особым покровительством правителей и их судил особый суд на русском языке. Следует отметить, что северные купцы активнее киевлян использовали торговые возможности Волжского пути.

Торговля велась корпоративно, «миром», на артельных началах. Большие артели занимались промыслами, купеческие артели «торговыми предприятиями. Таких артелей только в Новгороде были десятки. Например, поморские купцы торговали на Балтийском и Белом морях, низовские купцы — в Суздальском княжестве и т. д. Везти товар на далекие расстояния было весьма небезопасно, требовалась надежная вооруженная охрана. Самые основательные купцы объединялись в торгово-промышленные ассоциации. Например, известен устав «Иванова ста» — ассоциации вощников «крупных оптовых торговцев воском. Центр ассоциации, расположенный близ храма Святого Иоанна Предтечи, имел общественный гостиный двор со складами и гридницу (большую палату для деловых собраний).

Общественной кассой и оформлением деловой документации по уставу ведал выборный староста. Купцам «членам ассоциации в случае финансовых затруднений предоставлялся льготный кредит или даже оказывалась безвозмездная помощь. Ассоциация обеспечивала и отрядами вооруженной охраны для торговли в небезопасных условиях. Членство в ней обходилось недешево. Наследственные права получали уплатившие взнос в размере

5. гривен серебра (10 кг) и пожертвовавшие церкви примерно

3. гривен серебра.

Наряду с обладанием транспортными путями, необходимым условием внешнеторговой деятельности является присутствие природных, человеческих (ремесленники, торговцы, ростовщики), финансовых и иных ресурсов. Чтобы участвовать в международной торговле надо было иметь свои товары для экспорта. Восточные славяне собирали значительное количество зерна. Однако хлеб в тот период не был товаром международной торговли. Зато высоко ценились на рынках как на Западе, так и на Востоке продукты лесных промыслов.

Киевское государство (Новгород и другие земли) владело огромными богатствами таежного леса. Поэтому важнейшими статьями его экспорта были пушнина и меховые изделия, мед, воск, смола. В меньшей степени были представлены в структуре торговли продукты сельскохозяйственного производства: шкуры домашних животных, выделанная кожа, сало, зерно, обработанный лен, пенька. Однако вывозились не только эти продукты, но и по мере развития ремесел предметы домашнего обихода из дерева и металлов, резная кость, мечи, стрелы и др. Произведенные ремесленниками Киевской Руси предметы обнаружены при археологических раскопках в Волжской Булгарии, Херсонесе, Чехии и Моравии, в Польше, Прибалтике, Швеции.

6. Заключение

Основными факторами возникновения древнерусского государства были военный и торговый. Из глубокой древности обозначилось стремление Руси к овладению восточной частью пути «из варяг в греки», стратегически важными землями в устье Днепра и всем юго-западным побережьем Черного моря, которое было ключом, открывающим торговые пути в сердце Европы по Дунаю и через земли Болгарии в Византию и на Балканы. Активную политику в этом направлении проводили Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир.

«Восточные славяне не ограничивались только транзитом товаров, но активно включились в международную торговлю, предлагая продукты собственных промыслов. Развитие торговли превратило разрозненные, одиночные поселения в пункты обмена дарами леса и излишками сельскохозяйственных продуктов. По мере роста торговых городов и накопления в них материальных ценностей выявлялось единство их интересов: с одной стороны, формировалась общая потребность в вооруженной защите торговых городов и дорог от внешних врагов, с другой — требовалась политическая сила, которая представляла бы общие экономические интересы в Византии и других странах. Возникла объективная необходимость образования государства, в которое преобразовалась военная власть профессиональных военных — князя с дружиной. Тем самым по сути предпринимательский интерес лег в основу образования Киевской Руси».

Новые властные полномочия, полученные князем, позволили ему подчинить территории и народы, ранее не вовлеченные в орбиту торговых интересов. Это стало завершением процесса политического объединения русских славян.

Русская церковь относилась к торговле покровительственно. Христианские храмы предпочитали строить в наиболее людных местах: в местах торгов у стен городов — на погостах (от слова «гостьба» — торговля).

Туда сходились звероловы, смолокуры, ремесленники и прочие «промышленники». В подвалах церквей хранился необходимый для торговли инвентарь, складировались товары, сберегались торговые договоры.

Таким образом, внешняя торговля являлась одним из важнейших источников дохода в Киевской Руси, что находило отражение как во внешней политике государства, так и в экономической жизни древнерусского общества.

7. Библиография

Беляев И.Д. История русского законодательства. Серия «Мир культуры, истории и философии» / СПб.: Издательство «Лань», 1999. — 640 с.

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и ее соседи в системе международной торговли и натурального обмена // Известия ВГО, т. 119, 1987, выпуск 3, с. 227−234.

Дворниченко А.Ю., Кащенко С.Г., Флоринский М.Ф. Отечественная история (до 1917 г.): Учеб. пособие / Под ред. проф. И.Я. Фроянова. — Москва.: УИЦ «Гардарики», 2002. — 445 с.

Иловайский Д. И. Начало Руси («Разыскания о начале Руси. Вместо введения в русскую историю»).

- М.: ООО «Издательство «Олимп»: ООО «Издательство ACT», 2002. — 629 с. (Историческая библиотека).

Ионичев Н.П. «Внешние экономические связи России». Издательство: Аспект Пресс, 2001. — 399 с.

История России. С древнейших времен до конца XX века / А.Н. Боханов, М.М. Горинов, В.П. Дмитренко и др. — М.: ООО «Издательство ACT», 2001. — 608 с.

Карамзин Н.М. История государства Российского: СПб. Фирма «Кристалл»: «Респекс», 1998. — 783 с.

Никитина С.К. История российского предпринимательства — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2001. — 303 с.

Платонов О. 1000 лет русского предпринимательства. Из истории купеческих родов. — М.: Современник, 1995. — 479 с.

Ионичев Н.П. Внешние экономические связи России. Издательство: Аспект Пресс, 2001 год. — С. 4.

История России. С древнейших времен до конца XX века / А.Н. Боханов, М.М. Горинов, В.П. Дмитренко и др. — М.: ООО «Издательство ACT», 2001. — С. 25.

Дворниченко А.Ю., Кащенко С.Г., Флоринский М.Ф. Отечественная история (до 1917 г.): Учеб. пособие / Под ред. проф. И.Я. Фроянова. — Москва.: УИЦ «Гардарики», 2002. — С. 47.

Карамзин Н.М. История государства Российского: СПб. Фирма «Кристалл»: «Респекс», 1998. — С. 36.

Беляев И.Д. История русского законодательства. — Санкт-Петербург: Лань, 1999. — С. 65.

Иловайский Д.И. Начало Руси. — М.: ООО «Издательство «Олимп»: ООО «Издательство ACT», 2002. — С. 14.

Карамзин Н.М. История государства Российского: СПб. Фирма «Кристалл»: «Респекс», 1998. — С. 38.

Платонов О. 1000 лет русского предпринимательства. Из истории купеческих родов. — М.: Современник, 1995. — С. 7.

Беляев И.Д. История русского законодательства. Серия «Мир культуры, истории и философии» / СПб.: Издательство «Лань», 1999. — С. 35.

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и ее соседи в системе международной торговли и натурального обмена // Известия ВГО, т. 119, 1987, выпуск 3. — С. 227.

История России. С древнейших времен до конца XX века / А.Н. Боханов, М.М. Горинов, В.П. Дмитренко и др. — М.: ООО «Издательство ACT», 2001. — С. 56.

Никитина С.К. История российского предпринимательства — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2001. — С. 18.

6

Список источников информации

1.Беляев И.Д. История русского законодательства. Серия «Мир культу-ры, истории и философии» / СПб.: Издательство «Лань», 1999. — 640 с.

2.Гумилев Л.Н. Древняя Русь и ее соседи в системе международной тор-говли и натурального обмена // Известия ВГО, т. 119, 1987, выпуск 3, с. 227−234.

3.Дворниченко А.Ю., Кащенко С.Г., Флоринский М.Ф. Отечественная история (до 1917 г.): Учеб. пособие / Под ред. проф. И.Я. Фроянова. — Москва.: УИЦ «Гардарики», 2002. — 445 с.

4.Иловайский Д. И. Начало Руси («Разыскания о начале Руси. Вместо введения в русскую историю»).

- М.: ООО «Издательство «Олимп»: ООО «Издательство ACT», 2002. — 629 с. (Историческая библиотека).

5.Ионичев Н.П. «Внешние экономические связи России». Издательство: Аспект Пресс, 2001. — 399 с.

6.История России. С древнейших времен до конца XX века / А.Н. Боха-нов, М.М. Горинов, В.П. Дмитренко и др. — М.: ООО «Издательство ACT», 2001. — 608 с.

7.Карамзин Н.М. История государства Российского: СПб. Фирма «Кри-сталл»: «Респекс», 1998. — 783 с.

8.Никитина С.К. История российского предпринимательства — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2001. — 303 с.

9.Платонов О. 1000 лет русского предпринимательства. Из истории ку-печеских родов. — М.: Современник, 1995. — 479 с.

список литературы

referatbooks.ru