|

|

|

|

Far Far |

WinNavigator WinNavigator |

Frigate Frigate |

Norton

Commander Norton

Commander |

WinNC WinNC |

Dos

Navigator Dos

Navigator |

Servant

Salamander Servant

Salamander |

Turbo

Browser Turbo

Browser |

|

|

Winamp,

Skins, Plugins Winamp,

Skins, Plugins |

Необходимые

Утилиты Необходимые

Утилиты |

Текстовые

редакторы Текстовые

редакторы |

Юмор Юмор |

|

|

|

File managers and best utilites |

Реферат: Магнитное поле Земли. Магнитное поле земли реферат

Магнитное поле Земли (реферат) | Наука

ЗЕМНОЙ МАГНЕТИЗМ

Земля обладает магнитным полем, наглядно проявляющимся в воздействии на магнитную стрелку. Свободно подвешенная в пространстве, она в любом месте устанавливается в направлении магнитных силовых линий, сходящихся в магнитных полюсах.

Магнитные полюса Земли не совпадают с географическими и медленно изменяют свое местоположение. В настоящий период они располагаются на севере Канады и в Антарктиде. Силовые линии, идущие от одного полюса к другому, называются магнитными меридианами. Они не совпадают с географическими по направлению, и магнитная стрелка компаса не указывает строго направление север-юг. Угол между магнитным и географическим меридианами называют магнитным склонением. Оно бывает восточным (положительным) и западным (отрицательным). При восточном склонении стрелка отклоняется к востоку от географического меридиана, при западном — к западу от него.

Свободно подвешенная магнитная стрелка сохраняет горизонтальное положение только на линии магнитного экватора. Он не совпадает с географическим и отступает от него к югу в Западном полушарии и к северу в Восточном. К северу от магнитного экватора северный конец магнитной стрелки опускается, причем тем больше, чем меньше расстояние до магнитного полюса. На магнитном полюсе Северного полушария стрелка становится вертикально, северным концом вниз. К югу от магнитного экватора вниз наклоняется, наоборот, южный конец стрелки. Угол, образованный магнитной стрелкой с горизонтальной плоскостью, называется магнитным наклонением. Оно может быть северным и южным. Магнитное наклонение изменяется от 0° на магнитном экваторе до 90° на магнитных полюсах. Магнитное склонение и наклонение характеризуют направления магнитных силовых линий в любом пункте в данный момент.

Различают постоянное и переменное магнитные поля Земли. Постоянное обусловлено магнетизмом самой планеты. Представление о состоянии постоянного магнитного поля Земли дают магнитные карты. Они сохраняют точность только в течение нескольких лет, так как магнитное склонение и магнитное наклонение непрерывно, хоть и очень медленно, изменяются. Обычно магнитные карты составляются один раз в пять лет.

Магнитные аномалии — отклонение значений магнитного склонения и наклонения от их среднего значения для данного места. Они могут охватывать огромные площади, тогда их называют региональными, или быть небольшими, и тогда их называют локальными. Примером региональной магнитной аномалии является Восточно-Сибирская. Здесь обнаружено западное склонение вместо восточного. Магнитное поле этой аномалии очень медленно затухает с высотой. По данным искусственного спутника Земли влияние Магнитной аномалии на высоте уменьшается очень незначительно. Примером локальной может являться Курская магнитная аномалия, создающая напряжение магнитного поля в 5 раз больше среднего напряжения магнитного поля Земли.

Большинство аномалий объясняется залеганием горных пород, содержащих железные руды.

Магнитные бури — особенно сильные возмущения магнитного поля, проявляющиеся в быстром отклонении магнитной стрелки от нормального положения. Магнитные бури вызываются вспышками на Солнце и сопровождающим их проникновением к Земле и в ее атмосферу электрически заряженных частиц. 23 февраля 1956 года на Солнце произошел взрыв. Он продолжался несколько минут, а на Земле разразилась магнитная буря, в результате которой была на 2 часа нарушена работа радиостанций, вышел из строя на некоторое время трансатлантический телефонный кабель. Результатом магнитных бурь являются полярные сияния.

Магнитное поле Земли простирается вверх до высоты примерно 90 тыс. км. До высоты 44 тыс. км величина магнитного поля Земли убывает. В слое от 44 тыс. км до 80 тыс. км магнитное поле неустойчиво, в нем постоянно происходят резкие колебания. Выше 80 тыс. км интенсивность магнитного поля быстро падает.

Магнитное поле Земли либо отклоняет, либо захватывает заряженные частицы, летящие от Солнца или образующиеся при воздействии космических лучей на атомы или молекулы воздуха. Заряженные частицы, попавшие в магнитное поле Земли, образуют радиационные пояса. Всю область околоземного пространства, в которой находятся заряженные частицы, захваченные магнитным полем Земли, называют магнитосферой.

Распределение магнитного поля по земной поверхности постоянно меняется. Оно медленно смещается к западу. В начале XIX века магнитный меридиан нулевого склонения проходил близ Москвы, в начале XX века он переместился к Санкт-Петербургу, а теперь находится у западных границ Украины. Меняется положение и магнитных полюсов.

Магнетизм имеет большое практическое значение. При помощи магнитной стрелки определяют направления по сторонам горизонта. Для этого всегда необходимо в показание компаса вводить поправку на магнитное склонение. Связь магнитных элементов с геологическими структурами служит основанием для магнитных методов разведки полезных ископаемых.

ru.science.wikia.com

Реферат - Магнитное поле Земли

Межпланетное магнитное поле

Если бы межпланетное пространство было вакуумом, то единственными магнитными полями в нем могли быть лишь поля Солнца и планет, а также поле галактического происхождения, которое простирается вдоль спиральных ветвей нашей Галактики. При этом поля Солнца и планет в межпланетном пространстве были бы крайне слабы.

На самом деле межпланетное пространство не является вакуумом, а заполнено ионизованным газом, испускаемым Солнцем (солнечным ветром[1] ). Концентрация этого газа 1-10 см-3, типичные величины скоростей между 300 и 800 км/с, температура близка к 105 К (напомним, что температура короны 2×106 К).

Поскольку газ солнечного ветра почти полностью ионизованный, то его электропроводность очень велика (102 Мо/см). Проводники с высокой проводимостью имеют особенность сопротивляться изменению магнитного поля. Другими словами, проникновение магнитного поля в такой проводник невозможно.

Движущийся солнечный ветер будет уносить солнечное магнитное поле в межпланетное пространство. Так как поток плазмы начинается в короне Солнца (или ниже нее), то в солнечном ветре имеются магнитные поля. Величина магнитных полей на Солнце составляет от 1 до 1000 Гс.

Поток солнечной плазмы «выметает» из внутренней части солнечной системы планетные и галактические магнитные поля. Солнечный ветер будет «гнать» галактическое поле перед собой до тех пор, пока не будет достигнуто динамическое равновесие между давлением солнечного ветра и давлением галактической среды. Это происходит на расстоянии от 10 до 100 астрономических единиц[2] (а. е.). Следовательно, межпланетное пространство ограничено полостью в галактической среде, размеры которой дают верхнюю границу величины солнечно-межпланетного магнитного поля. Силовые линии магнитного поля солнечного ветра простираются в межпланетное пространство за орбиту Земли, при этом один их конец находится на Солнце. Характеристики солнечного ветра и межпланетных магнитных полей нерегулярны и асимметричны из-за волокнистой структуры короны, нерегулярностей магнитных полей в фотосфере и т. д.

Радиальная компонента межпланетного магнитного поля Вr должна уменьшаться обратно пропорционально квадрату расстояния от Солнца (т. е. как r-2 ). Она может быть выражена через величину радиальной компоненты поля на поверхности Солнца. Если на Солнце магнитное поле равно Br0= 0,5 Гс, то на расстоянии 1 а.е. поле .Br »1g.

Истечение плазмы из Солнца происходит таким образом, что плазма просто отталкивает силовые линии поля и покидает Солнце в радиальном направлении. Если бы Солнце не вращалось, то такое радиальное истечение плазмы привело бы к тому, что силовые линии магнитного поля были бы также радиальны и параллельны движению частиц. Поскольку Солнце вращается, то магнитное поле приобретает поперечную компоненту (в плоскостях, перпендикулярных оси вращения) и силовые линии магнитного поля становятся спиральными.

Направление спирального поля можно оценить, если предположить, что один конец силовой линии закреплен на Солнце и вращается вместе с ним. Тогда частицы, которые непрерывно испускаются данной областью вращающейся короны, будут двигаться в экваториальной плоскости по спиралям Архимеда. (Это напоминает работу вращающегося поливального устройства). Таким образом, межпланетное магнитное поле приобретает и поперечную компоненту Bj. Можно оценить, что вблизи орбиты Земли угол спирали с радиусом составляет около 45° и радиальная и поперечная компоненты Bj =Br =1g.

Первые измерения магнитных полей за пределами магнитосферы Земли были проведены на спутнике «Пионер-1» в октябре 1958 г. Они позволили установить существование и положение области перехода от внешней части геомагнитного поля к межпланетному пространству. Эти результаты были подтверждены измерениями на других ИСЗ. Экспериментально было установлено, что имеются значительные нерегулярности, наложенные на спиральное межпланетное поле.

Спутниковые измерения межпланетного магнитного поля выявили тесную связь между величиной магнитного поля, перпендикулярного оси вращения аппарата (поперечной составляющей В^ ), и значением магнитного индекса К или А.

Перед началом и в период геомагнитных бурь величина В^ увеличивается на порядок и приобретает более нерегулярный характер, чем в спокойные периоды.

Это объясняется тем, что плазма из возмущенных областей на Солнце может уносить в межпланетное пространство более интенсивные и более нерегулярные поля. А это приводит к появлению нерегулярностей в спокойном межпланетном поле, что подтверждают измерения на спутниках.

Обнаружена также прямая корреляция между изменениями межпланетного поля по данным спутников и солнечной активностью. По этим данным была оценена средняя скорость распространения возмущения, равная ~1000км/с.

Вектор межпланетного магнитного поля имеет радиальную составляющую Вr, направленную или от Солнца (знак +), или к Солнцу (знак –). Межпланетное пространство разделено на чередующиеся спиральные секторы, в каждом из которых радиальная компонента направлена либо наружу, либо вовнутрь.

В пределах каждого сектора скорость солнечного ветра и плотность частиц систематически изменяются. Наблюдения с помощью ракет показывают, что оба параметра резко увеличиваются на границе сектора. В конце второго дня после прохождения границы сектора плотность очень быстро, а затем, через два или три дня, медленно начинает расти. Скорость солнечного ветра уменьшается медленно на второй или третий день после достижения пика. Секторная структура и отмеченные вариации скорости и плотности тесно связаны с магнитосферными возмущениями. Секторная структура довольно устойчива, поэтому вся структура потока вращается с Солнцем по крайней мере в течение нескольких солнечных оборотов, проходя над Землей приблизительно через каждые 27 дней.

Магнитное поле земли

Английский ученый Уильям Гильберт, придворный врач королевы Елизаветы, в 1600 г. впервые показал, что Земля является магнитом, ось которого не совпадает с осью вращения Земли. Следовательно, вокруг Земли, как и около любого магнита, существует магнитное поле. В 1635 г. Геллибранд обнаружил, что поле земного магнита медленно меняется, а Эдмунд Галлей провел первую в мире магнитную съемку океанов и создал первые мировые магнитные карты (1702 г.). В 1835 г. Гаусс провел сферический гармонический анализ магнитного поля Земли. Он создал первую в мире магнитную обсерваторию в Гёттингене.

О распределении силовых линий магнитного дипольного поля и о магнитных полюсах наклонения Пс, Пю можно судить по рисунку.

Составляющие геомагнитного поля определены следующим образом. В любой точке О вектор напряженности магнитного поля В может быть разложен на составляющие, как это показано на рисунке. Можно выбрать в качестве составляющих абсолютную величину полного вектора В (модуль) и два угла: D и I. Угол D образован направлением на север и горизонтальной составляющей вектора В, т. е. Н; I – это угол между В и Н, Угол D считается положительным, если Н отклоняется к востоку, а I положительно при отклонении В вниз от горизонтальной плоскости. Величина D называется магнитным склонением, а I – наклонением. Вертикальная плоскость, которая проходит через Н, именуется местной магнитной меридиональной плоскостью.

Используется также разложение В на северную (X) и восточную (Y) составляющие вектора Н. Третьей служит вертикальная составляющая Z, которая считается положительной, если В направлено вниз. Напряженности B, H, Z, X, Y измеряются в гауссах (Гс) или гаммах (g). 1g=10-5 Гс. Углы D и I измеряются в дуговых градусах и минутах. Все приведенные семь величин В, Н, D, I, X, У, Z называются магнитными элементами. Соотношения между ними ясны из рисунка.

H=B cos I, Z=B sin I=H tg I,

X=H cos D, Y=H sin D,

X2 +Y2 =h3 X2 +Y2 +Z2 =h3 +Z2 =B2

Ясно, что для полного описания вектора В достаточно иметь три независимых элемента. По ним могут быть рассчитаны все остальные.

Обычная стрелка магнитного компаса уравновешивается, вращаясь горизонтально на вертикальной оси. В северной полусфере Земли почти везде северный полюс магнитной стрелки направлен вниз (т. е. I положительно), а в южном полушарии I отрицательно, поскольку вниз направлен южный полюс стрелки. Линия, которая разделяет области положительного и отрицательного I, называется магнитным экватором или экватором наклонения. Естественно, что на ней I=0, т. е. магнитная стрелка в любой точке на этой кривой располагается горизонтально.

На полюсах магнитного наклонения горизонтальная компонента полного вектора В исчезает и магнитная стрелка устанавливается вертикально. Эти точки еще называют полюсами наклонения. Таких точек в принципе может быть несколько. Две основные из них обычно называются магнитными полюсами Земли. Они расположены в Арктике и в Антарктиде. Координаты их 75°,6 с. ш., 101° з. д. и 66°,3 ю.ш., 141° в. д. Местоположение магнитных полюсов не является постоянным. Приведенные выше координаты относятся к эпохе 1965 г.

Чтобы определить азимут[3] вектора Н, нужно выбрать некоторое нулевое направление, от которого можно отсчитывать магнитное склонение D. За такое направление принято направление на северный географический полюс. Таким образом, D определяется относительно условного направления, поскольку ось вращения Земли не связана непосредственно с конфигурацией геомагнитного поля. То же относится и к элементам Х и Y. Поэтому D, X, Y называют относительными магнитными элементами, тогда как H, Z и I именуются собственными магнитными элементами.

Несколько слов о магнитных картах. Обычно через каждые 5 лет распределение магнитного поля на поверхности Земли представляется магнитными картами трех или более магнитных элементов. На каждой из таких карт проводятся изолинии, вдоль которых данный элемент имеет постоянную величину. Линии равного склонения D называются изогонами, наклонения I – изоклинами, величины полной силы В – изодинамическими линиями или изодинами. Изомагнитные линии элементов H, Z, Х и Y называются соответственно изолиниями горизонтальной, вертикальной, северной или восточной компонент.

Направление оси магнитного диполя практически не меняется с 1829 г. При этом магнитный момент диполя систематически уменьшался. Его уменьшение может быть аппроксимировано выражением

m=(15,77-0,003951t)×1025 Гс×см3 ,

где t — время в годах, отсчитываемое вперед пли назад от 1900 г. н. э. По этой формуле можно рассчитать, что если уменьшение магнитного момента будет продолжаться с такой же скоростью, то к 3991 г. магнитный момент станет равным нулю.

Мы будем постоянно иметь дело с геомагнитными силовыми линиями, а также различного рода координатами.

Геомагнитные дипольные координаты — это дополнение к широте q’ и восточной долготе j'. Они определяются относительно полярной оси и нулевого меридиана. Если точка Р имеет географические координаты q и j, то геомагнитные координаты могут быть вычислены по следующим формулам:

cosq’=-cosq cosq0 — sinq sinq0 cos(j-j0),

sinj’=sinq × sin(j-j0) cosecq’.

Магнитное склонение дипольного поля Y – это угол, образованный магнитным и географическим меридианами в точке Р. Он определяется из выражения

sin(–y)= sinq0(sin(j-j0)/sinq’)

Существуют таблицы, которые содержат геомагнитные координаты сетки точек, расположенных через ровные угловые интервалы в географических координатах q и j. Имеются также сетки географических и геомагнитных координат. По этим сеткам можно легко найти геомагнитные координаты любой точки с известными географическими координатами, и наоборот.

Обратный переход от геомагнитных координат к географическим можно произвести по формулам

cosq=cosq’ × cosq0 – sinq’ × sinq0cosj’

Если рассматривать только дипольную часть геомагнитного поля в любой точке Р с геомагнитными координатами q’ и j', то потенциал V1, описываемый членами первого порядка, равен V1 = –m(cosq/r2 ) Tак как V1 не зависит от долготы, то восточная компонента дипольного поля В равна нулю. Северная Я и вертикальная Z составляющие поля получаются равными

H=m(sinq’/r3 )=H0(a/r)3 sinq’,

Z=2m(cosq’/r3 )=Z0(a/r)3 cosq’; Z0=2H0

где Z0и Н0– максимальные значения Z и H на геоцентрической сфере радиуса а, содержащей точку Р. H0соответствует полю на геомагнитном экваторе, а Z0– на северном полюсе. На южном полюсе Z= –Z0.

Наклонение I и магнитную широту l' можно определить из следующих уравнений:

tgI=(Z/H)2ctgq’, tgl'=1/2tgI.

Каждая силовая линия дипольного поля лежит в плоскости геомагнитного меридиана. Ее уравнение

r=re ×sin2 q’

где re – радиальное расстояние, на котором данная силовая линия пересекает плоскость геомагнитного экватора, с величиной поля равной m/re3 Величину re, можно принять за параметр, определяющий силовую линию.

Напряженность поля в точке Р можно определить через параметр силовой линии

B=Öh3 +Z2 =mc/r3 =m/re3 × c/sin6q’=Be c/sin6q’,

Bc =m/re3

Представление геомагнитного поля центральным диполем только лишь первое весьма грубое приближение. Используя более высокие члены разложения по сферическим гармоникам, можно построить геомагнитную систему координат, лучшую, чем дипольная. Так, если использовать наряду с дипольными еще пять старших сферических гармонических членов и рассчитать геометрическое место точек пересечения земной поверхности садовыми линиями, которые располагаются в экваториальной плоскости на расстоянии пяти-шести радиусов Земли, то полученная таким образом линия хорошо совпадает с зоной полярных сияний.

Было также показано, что если проектировать по силовым линиям на поверхность Земли лежащие в плоскости экватора геоцентрические окружности с радиусами Lc =a cosec2 qc, то полученные таким путем широты qc упорядочивают явления в полярной шапке лучше, чем дипольные геомагнитные широты.

Часто используют «исправленные» геомагнитные координаты при описании различных авроральных явлений и поглощения космического радиоизлучения в полярной шапке. Они были рассчитаны Хакурой на основе исследований Халтквиста. Дальнейшее усовершенствование этих «исправленных» геомагнитных координат выполнил Густавсон, использовав коэффициенты разложения поля на эпоху 1965 г.

При объяснении некоторых явлений, которые связаны с суточными вариациями полярных сияний, было введено понятие геомагнитных полуночи и полудня. Затем появилось и более общее понятие геомагнитного времени.

Если данная точка определена географическими координатами q и j и геомагнитными координатами q' и j', то геомагнитное время может быть выражено соотношением 15°t’=j’H – j’. Здесь j’H – геомагнитная долгота полудня в данный момент времени. Геомагнитное время t' отсчитывается от геомагнитного полудня и относительно истинного положения Солнца Н .

Используя схему определения «геомагнитного времени» в системе геомагнитных координат, приведем пример его расчета. Если в Гринвиче истинное время tG, в точке Р местное истинное время составит tG +j/15°, то географическая долгота истинного положения Солнца будет 180° – 15° tG. Отсюда, учитывая также полярный угол этого положения (который определяется как 90°– d, где d обозначает склонение Солнца), геомагнитную долготу j’H можно рассчитать по приведенным выше формулам. Гринвичское среднее время в этот момент будет tG – e, где е обозначает «уравнение времени».

Вернемся к рисунку. Там показан круг с угловым радиусом 90°– d, который описывает положение Солнца на земной поверхности. Дуга большого круга, проведенная через точку Р и геомагнитный полюс В, пересекает этот круг в точках H’n и H’m, которые указывают положение Солнца соответственно в моменты геомагнитного полудня и геомагнитной полуночи точки Р. Эти моменты зависят от широты точки Р. Положения Солнца в местные истинные полдень и полночь указаны точками Hn и Нm соответственно. Когда d положительно (лето в северном полушарии), то утренняя половина геомагнитных суток не равна вечерней. В высоких широтах геомагнитное время может очень сильно отличаться от истинного или среднего времени в течение большей части суток.

Говоря о времени и системах координат, скажем еще об учете эксцентричности магнитного диполя. Эксцентричный диполь медленно дрейфует наружу ( к северу и к западу) с 1836 г. Экваториальную плоскость он пересел? примерно в 1862 г. Его траектория по радиальной проекции расположена в районе о-ва Гилберта в Тихом океане.

Ось эксцентрического диполя, проведенная через точку О' параллельно АВ, пересекает поверхность Земли в точках В' и A, которые расположены соответственно вблизи В и А. В этих точках наклонение поля эксцентрического диполя не равно нулю. Полоса наклонения поля эксцентрического диполя (точки В и А) находится в меридиональной плоскости ВО'А несколько дальше от точек В и А. Западная долгота этой плоскости в геомагнитной системе координат возросла с 110° в 1836 г. до 143° в 1965 г. Углы ВОВ' и АОА' за этот же промежуток времени увеличились с 2,4° до 40°. Углы ВОВ" и АОА", как правило, не равны друг другу: в 1836 г. они составляли 7,2° и 5,5°, а в 1965 г.- 11,8° та. 13,2°.

Геомагнитные индексы. Геомагнитная активность описывается различными геомагнитными индексами, используемыми в геомагнетизме, физике ионосферы, солнечной физике, физике полярных сияний. Магнитные обсерватории всего мира посылают свои индексы в Международный центр Де Бильт (Нидерланды), который связан с Постоянной Службой геомагнитных индексов в Гёттингене (ФРГ). Эти локальные индексы — основа планетарных индексов. Остановимся на них подробнее.

Индексы С и С i . Магнитограмма на каждой обсерватории за каждые сутки (начало суток отсчитывается от 00 ч гринвичского времени) оценивается по степени возмущенности магнитного поля баллами 0, 1 или 2. Баллы выбираются простым просмотром магнитограмм. Это и есть индекс С для данных суток данной обсерватории. Затем индексы С поступают в единый центр и там усредняются с точностью до 0,1 для каждых суток. Так определяется значение международного ежедневного индекса Сi. Индексы Ci имеют градации через 0,1, в результате чего получается 21-балльная классификация гринвичских суток (от 0,0 для спокойных дней до 2,0 для возмущенных).

Чаще всего в анализах используются индексы k и kр. Эти индексы определяются для 3-часовых интервалов, т. е. имеется восемь значений индексов для каждых гринвичских суток. При определении k-индексов берутся три компоненты магнитного поля: Н, D и Z. Для каждой компоненты оценивается амплитуда r в течение 3-часового интервала. Наибольшая из трех амплитуд в каждом временном интервале употребляется для вывода k-индекса. Составлены таблицы, дающие пределы r, определяемые полулогарифмической шкалой, для каждой обсерватории и для каждой из 10 величин k (0,1,... 9). Эта связь между r и k выбирается такой, чтобы весь диапазон изменения геомагнитной активности, от самых спокойных условий до самой мощной бури, можно было выразить в шкале, состоящей из одной цифры. Нижний предел r для k=9 в зависимости от общего уровня геомагнитной активности является большим или меньшим. В зоне полярных сияний этот предел равен 2500g, тогда как для обсерваторий низких широт 300g. Так определяется местный (локальный) индекс k.

Планетарный индекс k или kp – индекс Бартельса служат для выражения характеристики планетарной геомагнитной активности. Исправленные и стандартизованные значения k подготавливаются Постоянной службой в Гёттингене для каждой из 12 выбранных обсерваторий, расположенных в северном и южном полушариях. Среднее значение k-величин этих 12 обсерваторий и дает величину kp -индекса. Он называется планетарным трехчасовым индексом и выражается в шкале с точностью до 1 /3 :

00, 0+, 1–, 1о, 1+, 2-, 2о, 2+, 3-, 3о, 3+… 9-, 9о, 9+ .

Всего получится 28 баллов.

Ежедневный индекс Skр получается суммированием величин за 8 3-х часовых интервалов суток.

kр -индекс обладает полулогарифмической связью с амплитудой r. Если перевести kp в линейную шкалу, то получится ар -индекс. Имеется таблица для пересчета индексов kp в индексы аp. Сумма восьми величин аp для каждого дня дает ежедневный Aр -индекс.

На основании индексов Ар можно рассчитать индексы Ср, которые имеют величины от 0,0 до 2,0 через 0,1 (всего 21 величины). Имеется таблица пересчета Ар в Ср .

На основании индекса Ср рассчитывается индекс Сg (всего 10 величин: 0,1,… 9). Значения Ср разбиты на диапазоны, каждый из которых соответствует определенной величине С9 (0,0-0,1; 0,2-0,3; 0,4-0,5; 0,6-0,7; 0,8-0,9; 1,0-1,1; 1,2-1,4; 1,5-1,8; 1,9; 2,0-2,5).

Описанные индексы геомагнитного поля либо не учитывают, либо недостаточно учитывают структуру составляющих магнитного поля и его частей. Поэтому они обычно не используются для детальных количественных исследований. Существуют и другие, более детальные индексы.

Dst -индекс дает среднее по долготе уменьшение горизонтальной составляющей поля на низких широтах в единицах g, которое пропорционально полной кинетической энергии инжектированных частиц, захваченных в радиационном поясе. Dst -индекс выражает амплитуду первого коэффициента гармонического ряда, который получается при Фурье-разложении поля главной фазы магнитной бури как функции геомагнитной долготы.

Индексы АЕ, AL и AU разработаны для получения интенсивности авроральной электроструи в g. Они позволяют контролировать интенсивность полярной электроструи по вариациям горизонтальной компоненты магнитного поля на обсерваториях зоны полярных сияний и равномерно расположенных по долготе. АE-индекс получается суперпозицией этих записей. Когда «произведена суперпозиция записей магнитного поля, то расстояние между верхней и нижней кривыми и есть AE-индекс. Верхняя огибающая дает АU-индекс, а нижняя огибающая – AL-индекс. Эти индексы можно получить в неограниченном разрешении во времени. Но обычно достаточно иметь их значение через 2,5 мин.

[1] Солнечный ветер – истечение плазмы солнечной короны в межпланетное пространство. На уровне орбиты Земли средняя скорость частиц Солнечного ветра (протонов и электронов) около 400 км/с, число частиц – несколько десятков в 1см3 .

[2] Астрономическая единица длины – единица расстояний в астрономии, равная среднему расстоянию Земли от Солнца (1а. е.=149,6 млн. км).

[3] Азимут – угол (А) между плоскостью меридиана точки наблюдения и вертикальной плоскостью, проходящей через эту точку и наблюдаемый объект. Азимут – одна из координат системы горизонтальных координат в астрономии.

www.ronl.ru

Реферат Магнитное поле Земли

скачатьРеферат на тему:

План:

- Введение

- 1 Строение и характеристики магнитного поля Земли

- 1.1 Плазмосфера

- 1.2 Параметры поля

- 1.3 Магнитный меридиан

- 2 Гипотезы о природе магнитного поля Земли

- 3 Изменения магнитного поля Земли

- 4 Смещение магнитных полюсов Земли

- 5 Геомагнитные координаты (координаты Мак-Илвайна)

- 6 История исследований ПримечанияЛитература

Введение

Обтекание магнитосферы Земли солнечным ветром

Магнитное поле Земли (геомагнитное поле) — магнитное поле, генерируемое внутриземными источниками. Предмет изучения геомагнетизма.

1. Строение и характеристики магнитного поля Земли

На небольшом удалении от поверхности Земли, порядка трёх её радиусов, магнитные силовые линии имеют диполеподобное расположение. Эта область называется плазмосферой Земли.

По мере удаления от поверхности Земли усиливается воздействие солнечного ветра: со стороны Солнца геомагнитное поле сжимается, а с противоположной, ночной стороны, оно вытягивается в длинный «хвост».

1.1. Плазмосфера

Заметное влияние на магнитное поле на поверхности Земли оказывают токи в ионосфере. Эта область верхней атмосферы, простирающаяся от высот порядка 100 км и выше. Содержит большое количество ионов. Плазма удерживается магнитным полем Земли, но её состояние определяется взаимодействием магнитного поля Земли с солнечным ветром, чем и объясняется связь магнитных бурь на Земле с солнечными вспышками.

1.2. Параметры поля

Точки Земли, в которых напряжённость магнитного поля имеет вертикальное направление, называют магнитными полюсами. Таких точек на Земле две: северный магнитный полюс и южный магнитный полюс.

Прямая, проходящая через магнитные полюсы, называется магнитной осью Земли. Окружность большого круга в плоскости, которая перпендикулярна к магнитной оси, называется магнитным экватором. Напряжённость магнитного поля в точках магнитного экватора имеет приблизительно горизонтальное направление.

Средняя напряжённость поля на поверхности Земли составляет около 0,5 э (40 А/м) и сильно зависит от географического положения.[1] Напряжённость магнитного поля на магнитном экваторе около 0,34 э (Эрстед), у магнитных полюсов около 0,66 э. В некоторых районах (в так называемых районах магнитных аномалий) напряжённость резко возрастает. В районе Курской магнитной аномалии она достигает 2 э.

Дипольный магнитный момент Земли на 1995 год составлял 7,812×1025 Гс·см³ (или 7,812×1022 А·м²), уменьшаясь в среднем за последние десятилетия на 0,004×1025 Гс·см³ или на 1/4000 в год.

Распространена аппроксимация магнитного поля Земли в виде ряда по гармоникам — ряд Гаусса.

Для магнитного поля Земли характерны возмущения, называемые геомагнитными пульсациями вследствие возбуждения гидромагнитных волн в магнитосфере Земли; частотный диапазон пульсаций простирается от миллигерц до одного килогерца[2].

1.3. Магнитный меридиан

Магнитными меридианами называются проекции силовых линий магнитного поля Земли на её поверхность; сложные кривые, сходящиеся в северном и южном магнитных полюсах Земли[3].

2. Гипотезы о природе магнитного поля Земли

В последнее время получила развитие гипотеза, связывающая возникновение магнитного поля Земли с протеканием токов в жидком металлическом ядре. Подсчитано, что зона, в которой действует механизм «магнитное динамо», находится на расстоянии 0,25—0,3 радиуса Земли. Аналогичный механизм генерации поля может иметь место и на других планетах, в частности, в ядрах Юпитера и Сатурна (по некоторым предположениям, состоящих из жидкого металлического водорода).

3. Изменения магнитного поля Земли

Образование полосовых магнитных аномалий при спрединге.

Исследования остаточной намагниченности, приобретённой изверженными горными породами при остывании их ниже точки Кюри, свидетельствуют о неоднократных инверсиях магнитного поля Земли, зафиксированных в полосовых магнитных аномалиях океанической коры, параллельные осям срединных океанических хребтов.

4. Смещение магнитных полюсов Земли

Смещение магнитных полюсов регистрируется с 1885 года. За последние 100 лет магнитный полюс в южном полушарии переместился почти на 900 км и вышел в Индийский океан.[4] Новейшие данные по состоянию арктического магнитного полюса (движущегося по направлению к Восточно-Сибирской мировой магнитной аномалии через Ледовитый океан) показали, что с 1973 по 1984 год его пробег составил 120 км, с 1984 по 1994 год — более 150 км. Хотя эти данные расчётные, они подтверждены замерами северного магнитного полюса. По данным на начало 2007 года, скорость дрейфа северного магнитного полюса увеличилась с 10 км/год в 1970-х годах до 60 км/год в 2004 году.

Напряжённость земного магнитного поля падает, причём неравномерно. За последние 22 года она уменьшилась в среднем на 1,7 %, а в некоторых регионах — например, в южной части Атлантического океана, — на 10 %. В некоторых местах напряжённость магнитного поля, вопреки общей тенденции, даже возросла.

Ускорение движения полюсов (в среднем на 3 км/год) и движение их по коридорам инверсии магнитных полюсов (более 400 палеоинверсий позволили выявить эти коридоры), позволяет предположить, что в данном перемещении полюсов следует усматривать не экскурс, а очередную инверсию магнитного поля Земли.[5]

Это подтверждается и текущим возрастанием угла раствора каспов (полярных щелей в магнитосфере на севере и юге), который к середине 1990-х годов достиг 45°.[6] В расширившиеся щели устремился радиационный материал солнечного ветра, межпланетного пространства и космических лучей, вследствие чего в полярные области поступает большее количество вещества и энергии, что может привести к дополнительному разогреву полярных шапок[источник не указан 385 дней].

В прошлом инверсии магнитных полюсов происходили многократно и жизнь сохранилась. Вопрос в том, какой ценой. Если, как утверждается в некоторых гипотезах, во время перестановки полюсов магнитосфера Земли на некоторое время исчезнет, то на Землю обрушится поток космических лучей, что представляет опасность для обитателей суши[7] и тем большую, если исчезновение магнитосферы будет сопряжено с истощением озонового слоя. Обнадёживает тот факт, что во время инверсии магнитного поля Солнца, произошедшего в марте 2001 года, полного исчезновения солнечной магнитосферы зафиксировано не было.[8] Полный цикл обращения магнитного поля Солнца составляет 22 года.

5. Геомагнитные координаты (координаты Мак-Илвайна)

В физике космических лучей широко используется специфические координаты в геомагнитном поле, названные в честь ученого Мак Илвайна (Carl McIlwain), первым предложившим их использование[9], так как они основаны на инвариантах движения частиц в магнитном поле. Точка в дипольном поле характеризуются двумя координатами (L, B), где L — так называемая магнитная оболочка, или параметр Мак Илвайна (англ. L-shell, L-value, McIlwain L-parameter), B — магнитная индукция поля (обычно в Гс). За параметр магнитной оболочки обычно принимается величина L, равная отношению среднего удаления реальной магнитной оболочки от центра Земли в плоскости геомагнитного экватора, к радиусу Земли.[10].

6. История исследований

О способности намагниченных предметов располагаться в определённом направлении было известно ещё китайцам несколько тысячелетий назад.

В 1544 году немецкий учёный Георг Гартман открыл магнитное наклонение. Магнитным наклонением называют угол, на который стрелка под действием магнитного поля Земли отклоняется от горизонтальной плоскости вниз или вверх. В полушарии севернее магнитного экватора (который не совпадает с географическим экватором) северный конец стрелки отклоняется вниз, в южном — наоборот. На самом магнитном экваторе линии магнитного поля параллельны поверхности Земли.

Впервые предположение о наличии магнитного поля Земли, которое и вызывает такое поведение намагниченных предметов, высказал английский врач и натурфилософ Уильям Гильберт (англ. William Gilbert) в 1600 году в своей книге «О магните» («De Magnete»), в которой описал опыт с шаром из магнитной руды и маленькой железной стрелкой. Гильберт пришел к заключению, что Земля представляет собой большой магнит. Наблюдения английского астронома Генри Геллибранда (англ. Henry Gellibrand) показали, что геомагнитное поле не постоянно, а медленно изменяется.

У Хосе де Акосты (одного из основателей геофизики, по словам Гумбольта) в его Истории (1590) впервые появилась теория о четырёх линиях без магнитного склонения (он описал использование компаса, угол отклонения, различия между Магнитным и Северным полюсом; хотя отклонения были известны еще в XV веке, он описал колебание отклонений от одной точки до другой; он идентифицировал места с нулевым отклонением: например, на Азорских островах).

Угол, на который отклоняется магнитная стрелка от направления север — юг, называют магнитным склонением. Христофор Колумб открыл, что магнитное склонение не остается постоянным, а претерпевает изменения с изменением географических координат. Открытие Колумба послужило толчком к новому изучению магнитного поля Земли: сведения о нем были нужны мореплавателям. Русский ученый М. В. Ломоносов в 1759 г. в докладе «Рассуждение о большой точности морского пути» дал ценные советы, позволяющие увеличить точность показаний компаса. Для изучения земного магнетизма М. В. Ломоносов рекомендовал организовать сеть постоянных пунктов (обсерваторий), в которых производить систематические магнитные наблюдения; такие наблюдения необходимо широко проводить и на море. Мысль Ломоносова об организации магнитных обсерваторий была осуществлена лишь спустя 60 лет в России.

В 1831 г. английским полярным исследователем Джоном Россом в Канадском архипелаге был открыт магнитный полюс — область, где магнитная стрелка занимает вертикальное положение, то есть наклонение равно 90°. В 1841 г. Джеймс Росс (племянник Джона Росса) достиг другого магнитного полюса Земли, находящегося в Антарктиде.

Карл Гаусс (нем. Carl Friedrich Gauß) выдвинул теорию о происхождении магнитного поля Земли и в 1839 году доказал, что основная его часть выходит из Земли, а причину небольших, коротких отклонений его значений необходимо искать во внешней среде.

Примечания

- Кононович Э. Магнитное поле Земли. - www.krugosvet.ru/articles/118/1011829/1011829a1.htm

- А. В. Гульильми, В. А. Троицкая. Геомагнитные пульсации и диагностика магнитосферы. Успехи физических наук, вып. 3 (1969) - www.ufn.ru/ru/articles/1969/3/d/

- Магнитный меридиан - slovari.yandex.ru/~книги/Естественные науки/Магнитный меридиан./. Cловарь по естественным наукам. Глоссарий.ру.

- USGS — National Geomagnetism Program - geomag.usgs.gov

- 3D модель строения магнитного поля Земли и сценарии переполюсовки - www.sciam.ru/2005/7/nauka.shtml

- Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова - www.izmiran.ru/

- Влияние космического излучения и вековых вариаций геомагнитного поля на климат и эволюцию жизни на Земле - kcs.dvo.ru/ikir/Russian/Science/2004/3-11.pdf

- SOHO — Солнечная космическая обсерватория - sohowww.nascom.nasa.gov/

- McIlwain C. E. Coordinates for mapping the distribution of geomagnetically trapped particles // J. Geophys. Res. — 1961. — V. 66, № 11. — P. 3681—3691.

- С. В. Мурзин. Введение в физику космических лучей. — М.: Атомиздат, 1979.

Литература

- Сивухин Д. В. Общий курс физики. — Изд. 4-е, стереотипное. — М.: Физматлит; Изд-во МФТИ, 2004. — Т. III. Электричество. — 656 с. — ISBN 5-9221-0227-3; ISBN 5-89155-086-5.

- Кошкин Н.И., Ширкевич М.Г. Справочник по элементарной физике. — М.: Наука, 1976.

- Н. В. Короновский Магнитное поле геологического прошлого Земли. Соросовский образовательный журнал, N5, 1996, с. 56—63 - nature.web.ru/db/msg.html?mid=1157939&uri=page0.htm

wreferat.baza-referat.ru

Магнитное поле.

ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКАЙ И ОБЩЕЙ ФИЗИКИ

Курсовая работа по физике.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ.

Выполнил студент группы фпо–3

Казанцев Н.Н.

Руководитель доцент кафедры ТОФ

Грызов Ю.В.

ЛИПЕЦК

2000.

Магнитное поле представляет собой особую форму материи, посредством которого осуществляется взаимодействие между движущимися электрически заряженными частицами.

Основные свойства магнитного поля:

магнитное поле порождается электрическим током (движущимися зарядами).

Магнитное поле обнаруживается по действию на электрический ток (движущиеся заряды).

Открыл магнитное поле в 1820 г. датский физик Х.К. Эрстед.

Магнитное поле имеет направленный характер и должно характеризоваться векторной величиной. Эту величину принято обозначать буквой В. Логично было бы по аналогии с напряжённостью электрического поле Е назвать В напряжённостью магнитного поля. Однако по историческим причинам основную силовую характеристику магнитного поля назвали магнитной индукцией. Название же "напряжённость магнитного поля" оказалась присвоенной вспомогательной характеристике D электрического поля.

Магнитное поле, в отличии от электрического, не оказывает действие на покоящийся заряд. Сила возникает лишь тогда, когда заряд движется.

Итак, движущиеся заряды (токи) изменяют свойства окружающего их пространства – создают в нём магнитное поле. Это проявляется в том, что на движущиеся в нём заряды (токи) действуют силы.

Опыт даёт. Что для магнитного, как и для электрического, справедлив принцип суперпозиции:

поле В, порождаемое несколькими движущимися зарядами (токами), равно векторной сумме полей BI, порождаемых каждым зарядом (током) в отдельности:

.

.

II. Общая характеристика магнитного поля земли.

Земля в целом представляет собой огромный шаровой магнит. Человечество начало использовать магнитное поле Земли давно. Уже в начале XII—XIII вв. получает широкое распространение в мореходстве компас. Однако в те времена считалось, что стрелку компаса ориентирует Полярная звезда и её магнетизм. Предположение о существовании магнитного поля Земли впервые высказал в 1600 г. английский естествоиспытатель Гильберт.

В любой точке пространства, окружающего Землю, и на её поверхности обнаруживается действие магнитных сил. Иными словами, в пространстве, окружающем Землю, создаётся магнитное поле, силовые линии которого изображены на рис.1.

Магнитные и географические полюса Земли не совпадают друг с другом. Северный магнитный полюс N лежит в южном полушарии, вблизи берегов Антарктиды, а южный магнитный полюс S находится в Северном полушарии, вблизи северного берега острова Виктория (Канада). Оба полюса непрерывно перемещаются (дрейфуют) на земной поверхности со скоростью около 5 за год из-за переменности порождающих магнитное поле процессов. Кроме того, ось магнитного поля не проходит через центр Земли, а отстаёт от него на 430 км. Магнитное поле Земли не симметрично. Благодаря тому, что ось магнитного поля проходит всего под углом в 11,5 градусов к оси вращения планеты, мы можем пользоваться компасом.

Основная часть магнитного поля Земли, по современным воззрениям, имеет внутриземное происхождение. Магнитное поле Земли создаётся её ядром. Внешнее ядро Земли жидкое и металлическое. Металл – проводящее ток вещество, и если бы существовали в жидком ядре постоянные течения, то соответствующий электрический ток создавал бы магнитное поле. Благодаря вращению Земли, такие течения в ядре существуют, т.к. Земля в некотором приближении является магнитным диполем, т.е. своеобразным магнитом с двумя полюсами: южным и северным.

Незначительная часть магнитного поля (около 1%) имеет внеземное происхождение. Возникновение этой части приписывают электрическим токам, текущим в проводящих слоях ионосферы и поверхности Земли. Эта часть магнитного поля Земли подвержена слабому изменению со временем, которое называется вековой вариацией. Причины существования электрических токов в вековой вариации неизвестны.

В идеальном и гипотетическом предположении, в котором Земля была бы одинока в космическом пространстве, силовые линии магнитного поля планеты располагались таким же образом, как и силовые линии обычного магнита из школьного учебника физики, т.е. в виде симметричных дуг, протянувшихся от южного полюса к северному. Плотность линий (напряжённость магнитного поля) падала бы с удалением от планеты. На деле, магнитное поле Земли находится во взаимодействии с магнитными полями Солнца, планет и потоков заряженных частиц, испускаемых в изобилии Солнцем. Если влиянием самого Солнца и тем более планет из-за удалённости можно пренебречь, то с потоками частиц, иначе – солнечным ветром, так не поступишь. Солнечный ветер представляет собой потоки мчащихся со скоростью около 500 км/с частиц, испускаемых солнечной атмосферой. В моменты солнечных вспышек, а также в периоды образования на Солнце группы больших пятен, резко возрастает число свободных электронов, которые бомбардируют атмосферу Земли. Это приводит к возмущению токов текущих в ионосфере Земли и, благодаря этому, происходит изменение магнитного поля Земли. Возникают магнитные бури. Такие потоки порождают сильное магнитное поле, которое и взаимодействует с полем Земли, сильно деформируя его. Благодаря своему магнитному полю, Земля удерживает в так называемых радиационных поясах захваченные частицы солнечного ветра, не позволяя им проходить в атмосферу Земли и тем более к поверхности. Частицы солнечного ветра были бы очень вредны для всего живого. При взаимодействии упоминавшихся полей образуется граница, по одну сторону которой находится возмущённое (подвергшееся изменениям из-за внешних влияний) магнитное поле частиц солнечного ветра, по другую – возмущённое поле Земли. Эту границу стоит рассматривать как предел околоземного пространства, границу магнитосферы и атмосферы. Вне этой границы преобладает влияние внешних магнитных полей. В направлении к Солнцу магнитосфера Земли сплюснута под натиском солнечного ветра и простирается всего до 10 радиусов планеты. В противоположном направлении имеет место вытянутость до 1000 радиусов Земли.

Основная часть магнитного поля Земли обнаруживает аномалии в различных районах земной поверхности. Эти аномалии, по-видимому, следует приписать присутствию в земной коре ферромагнитных масс или различию магнитных свойств горных пород. Поэтому изучение магнитных аномалий имеет практическое значение при исследовании полезных ископаемых.

Существование магнитного поля в любой точке Земли можно установить с помощью магнитной стрелки. Если подвесить магнитную стрелку NS на нити l (рис.2) так, чтобы точка подвеса совпадала с центром тяжести стрелки, то стрелка установится по направлению касательной к силовой линии магнитного поля Земли.

В северном полушарии - южный конец будет наклонён к Земле и стрелка составит с горизонтом угол наклонения Q (на магнитном экваторе наклонение Q равно нулю). Вертикальная плоскость, в которой расположится стрелка, называется плоскостью магнитного меридиана. Все плоскости магнитных меридианов пересекаются по прямой NS, а следы магнитных меридианов на земной поверхности сходятся в магнитных полюсах N и S. Так как магнитные полюса не совпадают с географическими полюсами, то стрелка будет отклонена от географического меридиана. Угол, который образует вертикальная плоскость, проходящая через стрелку (т.е. магнитный меридиан), с географическим меридианом, называется магнитным склонением a (рис. 2). Вектор

полей напряжёности магнитного поля Земли можно разложить на две составляющие: горизонтальную

полей напряжёности магнитного поля Земли можно разложить на две составляющие: горизонтальную  и вертикальную

и вертикальную (рис. 3). Значение углов наклонения и склонения, а также горизонтальной составляющей

(рис. 3). Значение углов наклонения и склонения, а также горизонтальной составляющей дают возможность определить величину и направление полной напряжённости магнитного поля Земли в данной точке. Если магнитная стрелка может свободно вращаться лишь вокруг вертикальной оси, то она будет устанавливаться под действием горизонтальной составляющей магнитного поля Земли в плоскости магнитного меридиана. Горизонтальная составляющая

дают возможность определить величину и направление полной напряжённости магнитного поля Земли в данной точке. Если магнитная стрелка может свободно вращаться лишь вокруг вертикальной оси, то она будет устанавливаться под действием горизонтальной составляющей магнитного поля Земли в плоскости магнитного меридиана. Горизонтальная составляющая , магнитное склонениеa и наклонение Q называются элементами земного магнетизма. Все элементы земного магнетизма изменяются с течением времени.

, магнитное склонениеa и наклонение Q называются элементами земного магнетизма. Все элементы земного магнетизма изменяются с течением времени.

studfiles.net

Магнитное поле Земли | Рефераты KM.RU

Магнитное поле Земли

Механизм возникновения, предложения по его экспериментальной проверке и использованию

Существует ряд гипотез, объясняющих возникновение магнитного поля Земли. В последнее время получила развитие теория, связывающая возникновение магнитного поля Земли с протеканием токов в жидком металлическом ядре. Подсчитано, что зона, в которой действует механизм «магнитное динамо» находится на расстоянии 0,25...0,3 радиуса Земли [1].

Следует заметить, что гипотезы, объясняющие механизм возникновения магнитного поля планет, довольно противоречивы и до настоящего времени экспериментально не подтверждены.

Что касается магнитного поля Земли, то достоверно установлено, что оно чутко реагирует на солнечную активность. В то же время вспышка на Солнце не может оказать заметного влияния на ядро Земли. С другой стороны, если связывать возникновение магнитного поля планет с токовыми слоями в жидком ядре, то можно сделать заключение, что планеты солнечной системы, имеющие одинаковое направление вращения, должны иметь одинаковое направление магнитных полей. Так Юпитер, вращающийся вокруг своей оси в ту же сторону что и Земля, имеет магнитное поле направленное противоположно земному.

Предлагается новая гипотеза о механизме возникновения магнитного поля Земли и установка для экспериментальной проверки.

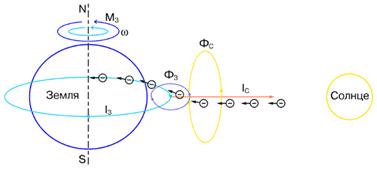

Рис. 1. Схема взаимодействия Солнце-Земля:

(–) – поток заряженных частиц;

Ic – ток Солнца;

Iз – круговой ток Земли;

Мв – момент вращения Земли;

ω – угловая скорость Земли;

Фз – магниный поток, создаваемый полем Земли;

Фс – магнитный поток, создаваемый током солнечного ветра.

На рис.1 изображена схема Солнце-Земля. Земля (З) вращается вокруг своей оси N-S с угловой скоростью ω. Земля имеет магнитное поле, северный полюс которого находится на южном географическом полюсе. Чтобы получить магнитное поле такого направления, вокруг земного шара, в плоскости перпендикулярной оси вращения Земли, должен существовать устойчивый токовый слой с током IЗ.Назовем его током Земли. Следовательно, над поверхностью Земли должен существовать проводящий слой, по которому должен замыкаться ток IЗ.Такой слой существует – это ионосфера.

Рассмотрим каким образом может возникануть направленный ток IЗ в ионосфере. Солнце, в результате ядерных реакций протекающих в нем, излучает в окружающее пространство огромное количество заряженных частиц больших энергий (энергия частиц солнечного ветра ≈1027...1029эрг/с) – так называемый солнечный ветер. По составу солнечный ветер содержит, главным образом, протоны, электроны, немного ядер гелия, ионов кислорода, кремния, серы, железа [1]. Частицы образующие солнечный ветер, обладающие массой и зарядом, увлекаются верхними слоями атмосферы в сторону вращения Земли. Таким образом, вокруг Земли образуется направленный поток электронов, движущихся в сторону вращения Земли. Электрон – это заряженная частица, а направленное движение заряженных частиц есть не что иное, как электрический ток. За направление тока принято направление противоположное движению электронов, которое совпадает с направлением тока IЗ.Таким образом, существует ток IЗ, вызванный направленным круговым движением частиц солнечного ветра, увлекаемых круговым движением Земли. В результате наличия тока IЗ возбуждается магнитное поле Земли ФЗ.

Относительно Земли солнечный ветер представляет собой поток заряженных частиц постоянного направления, а это не что иное, как электрический ток. Назовем его током Солнца IС.Согласно определению направления тока он направлен в сторону, противоположную движению отрицательно заряженных частиц, т.е. от Земли к Солнцу.

Рассмотрим взаимодействие тока Солнца IС с возбужденным магнитным полем земли. В результате такого взаимодействия на Землю действует вращающий момент МЗ, направленный в сторону вращения Земли. Таким образом, Земля относительно солнечного ветра (IС) проявляет себя аналогично двигателю постоянного тока с самовозбуждением. Источником энергии (генератором) в данном случае является Солнце.

Следует отметить дополнительно, что магнитный поток, вызванный током солнечного ветра IС, пронизывает вращающийся вместе с Землей поток раскаленной лавы внутри нее. В результате взаимодействия поля IС и потока раскаленной лавы в ней наводится электродвижущая сила, под действием которой течет ток, который так же создает магнитное поле. Вследствие этого магнитное поле Земли является результирующим полем от взаимодействия тока IС и тока лавы.

Поскольку и магнитное поле, и вращающий момент, действующий на землю, зависят от тока Солнца, а последний от степени солнечной активности, то при увеличении солнечной активности должен увеличиваться вращающий момент, действующий на Землю и увеличиваться скорость ее вращения.

Реально существующая картина магнитного поля Земли зависит не только от конфигурации токового слоя, но и от магнитных свойств земной коры, а так же от относительного расположения магнитных аномалий. Здесь можно провести аналогию с контуром с током при наличии ферромагнитного сердечника и без него. Известно, что ферромагнитный сердечник не только меняет конфигурацию магнитного поля, но и значительно усиливает его.

Токовый слой Земли постоянно подпитывается электронами солнечного ветра. Таким образом, в результате наличия свободного токового слоя, обусловленного электронами солнечного ветра, земной шар вместе с атмосферой и ионосферой, в настоящее время должен иметь отрицательный некомпенсированный заряд.

Токовый слой Земли, в значительной степени, определяет протекание электрических процессов в атмосфере (грозы, полярные сияния, огни «святого Эльма»). Замечено, что при извержении вулканов значительно активизируются электрические процессы в атмосфере. Данное явление можно объяснить следующим. При извержении вулкана выбрасывается столб раскаленных газов (плазмы). Конвективное движение раскаленных газов замыкает токовый слой ионосферы с поверхностью Земли. Таким образом, появляется ток утечки, который активизирует электрические процессы при извержениях.

Предложенная гипотеза, в противовес теории токовых слоев в жидком ядре, может быть проверена на практике. Подтверждение предложенной гипотезы позволит уточнить и расширить наши знания о механизме магнитного поля Земли и других планет, позволит объяснить природу сил и моментов, поддерживающих вращение Земли вокруг своей оси.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки:

Iз – токовый слой земли Земли;

Iк – ток в искусственном параллельном контуре;

ПЗ – поверхность Земли;

ДЛЭ – длинная линия электропередачи;

СК – соединитель концов линии с токовым слоем;

ИП – измерительный прибор.

Для экспериментальной проверки гипотезы предлагается создать искусственный контур, расположенный параллельно токовому слою Земли (рис.2). В качестве параллельного контура можно использовать длинную линию электропередачи, идущую, преимущественно, в направлении восток-запад. Концы длинной линии должны быть соединены или приближены к токовому слою Земли. В качестве соединителей предполагается использовать столб плазмы, например, струю газов реактивного двигателя или воздушные шары, соединенные проводником с концами длинной линии.

Таким образом, предполагается зарегистрировать измерительным прибором величину и направление тока в искусственном параллельном контуре.

Практическое подтверждение высказанных предположений позволит объяснить взаимосвязь электромагнитных процессов в системе Солнце-Земля и обеспечит возможность разработки мощных энергетических установок использующих энергию Солнца.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.n-t.org/

Дата добавления: 25.11.2004

www.km.ru

Доклад - Магнитное поле Земли

Межпланетное магнитное поле

Если бы межпланетное пространство было вакуумом, то единственными магнитными полями в нем могли быть лишь поля Солнца и планет, а также поле галактического происхождения, которое простирается вдоль спиральных ветвей нашей Галактики. При этом поля Солнца и планет в межпланетном пространстве были бы крайне слабы.

На самом деле межпланетное пространство не является вакуумом, а заполнено ионизованным газом, испускаемым Солнцем (солнечным ветром[1] ). Концентрация этого газа 1-10 см-3, типичные величины скоростей между 300 и 800 км/с, температура близка к 105 К (напомним, что температура короны 2×106 К).

Поскольку газ солнечного ветра почти полностью ионизованный, то его электропроводность очень велика (102 Мо/см). Проводники с высокой проводимостью имеют особенность сопротивляться изменению магнитного поля. Другими словами, проникновение магнитного поля в такой проводник невозможно.

Движущийся солнечный ветер будет уносить солнечное магнитное поле в межпланетное пространство. Так как поток плазмы начинается в короне Солнца (или ниже нее), то в солнечном ветре имеются магнитные поля. Величина магнитных полей на Солнце составляет от 1 до 1000 Гс.

Поток солнечной плазмы «выметает» из внутренней части солнечной системы планетные и галактические магнитные поля. Солнечный ветер будет «гнать» галактическое поле перед собой до тех пор, пока не будет достигнуто динамическое равновесие между давлением солнечного ветра и давлением галактической среды. Это происходит на расстоянии от 10 до 100 астрономических единиц[2] (а. е.). Следовательно, межпланетное пространство ограничено полостью в галактической среде, размеры которой дают верхнюю границу величины солнечно-межпланетного магнитного поля. Силовые линии магнитного поля солнечного ветра простираются в межпланетное пространство за орбиту Земли, при этом один их конец находится на Солнце. Характеристики солнечного ветра и межпланетных магнитных полей нерегулярны и асимметричны из-за волокнистой структуры короны, нерегулярностей магнитных полей в фотосфере и т. д.

Радиальная компонента межпланетного магнитного поля Вr должна уменьшаться обратно пропорционально квадрату расстояния от Солнца (т. е. как r-2 ). Она может быть выражена через величину радиальной компоненты поля на поверхности Солнца. Если на Солнце магнитное поле равно Br0= 0,5 Гс, то на расстоянии 1 а.е. поле .Br »1g.

Истечение плазмы из Солнца происходит таким образом, что плазма просто отталкивает силовые линии поля и покидает Солнце в радиальном направлении. Если бы Солнце не вращалось, то такое радиальное истечение плазмы привело бы к тому, что силовые линии магнитного поля были бы также радиальны и параллельны движению частиц. Поскольку Солнце вращается, то магнитное поле приобретает поперечную компоненту (в плоскостях, перпендикулярных оси вращения) и силовые линии магнитного поля становятся спиральными.

Направление спирального поля можно оценить, если предположить, что один конец силовой линии закреплен на Солнце и вращается вместе с ним. Тогда частицы, которые непрерывно испускаются данной областью вращающейся короны, будут двигаться в экваториальной плоскости по спиралям Архимеда. (Это напоминает работу вращающегося поливального устройства). Таким образом, межпланетное магнитное поле приобретает и поперечную компоненту Bj. Можно оценить, что вблизи орбиты Земли угол спирали с радиусом составляет около 45° и радиальная и поперечная компоненты Bj =Br =1g.

Первые измерения магнитных полей за пределами магнитосферы Земли были проведены на спутнике «Пионер-1» в октябре 1958 г. Они позволили установить существование и положение области перехода от внешней части геомагнитного поля к межпланетному пространству. Эти результаты были подтверждены измерениями на других ИСЗ. Экспериментально было установлено, что имеются значительные нерегулярности, наложенные на спиральное межпланетное поле.

Спутниковые измерения межпланетного магнитного поля выявили тесную связь между величиной магнитного поля, перпендикулярного оси вращения аппарата (поперечной составляющей В^ ), и значением магнитного индекса К или А.

Перед началом и в период геомагнитных бурь величина В^ увеличивается на порядок и приобретает более нерегулярный характер, чем в спокойные периоды.

Это объясняется тем, что плазма из возмущенных областей на Солнце может уносить в межпланетное пространство более интенсивные и более нерегулярные поля. А это приводит к появлению нерегулярностей в спокойном межпланетном поле, что подтверждают измерения на спутниках.

Обнаружена также прямая корреляция между изменениями межпланетного поля по данным спутников и солнечной активностью. По этим данным была оценена средняя скорость распространения возмущения, равная ~1000км/с.

Вектор межпланетного магнитного поля имеет радиальную составляющую Вr, направленную или от Солнца (знак +), или к Солнцу (знак –). Межпланетное пространство разделено на чередующиеся спиральные секторы, в каждом из которых радиальная компонента направлена либо наружу, либо вовнутрь.

В пределах каждого сектора скорость солнечного ветра и плотность частиц систематически изменяются. Наблюдения с помощью ракет показывают, что оба параметра резко увеличиваются на границе сектора. В конце второго дня после прохождения границы сектора плотность очень быстро, а затем, через два или три дня, медленно начинает расти. Скорость солнечного ветра уменьшается медленно на второй или третий день после достижения пика. Секторная структура и отмеченные вариации скорости и плотности тесно связаны с магнитосферными возмущениями. Секторная структура довольно устойчива, поэтому вся структура потока вращается с Солнцем по крайней мере в течение нескольких солнечных оборотов, проходя над Землей приблизительно через каждые 27 дней.

Магнитное поле земли

Английский ученый Уильям Гильберт, придворный врач королевы Елизаветы, в 1600 г. впервые показал, что Земля является магнитом, ось которого не совпадает с осью вращения Земли. Следовательно, вокруг Земли, как и около любого магнита, существует магнитное поле. В 1635 г. Геллибранд обнаружил, что поле земного магнита медленно меняется, а Эдмунд Галлей провел первую в мире магнитную съемку океанов и создал первые мировые магнитные карты (1702 г.). В 1835 г. Гаусс провел сферический гармонический анализ магнитного поля Земли. Он создал первую в мире магнитную обсерваторию в Гёттингене.

О распределении силовых линий магнитного дипольного поля и о магнитных полюсах наклонения Пс, Пю можно судить по рисунку.

Составляющие геомагнитного поля определены следующим образом. В любой точке О вектор напряженности магнитного поля В может быть разложен на составляющие, как это показано на рисунке. Можно выбрать в качестве составляющих абсолютную величину полного вектора В (модуль) и два угла: D и I. Угол D образован направлением на север и горизонтальной составляющей вектора В, т. е. Н; I – это угол между В и Н, Угол D считается положительным, если Н отклоняется к востоку, а I положительно при отклонении В вниз от горизонтальной плоскости. Величина D называется магнитным склонением, а I – наклонением. Вертикальная плоскость, которая проходит через Н, именуется местной магнитной меридиональной плоскостью.

Используется также разложение В на северную (X) и восточную (Y) составляющие вектора Н. Третьей служит вертикальная составляющая Z, которая считается положительной, если В направлено вниз. Напряженности B, H, Z, X, Y измеряются в гауссах (Гс) или гаммах (g). 1g=10-5 Гс. Углы D и I измеряются в дуговых градусах и минутах. Все приведенные семь величин В, Н, D, I, X, У, Z называются магнитными элементами. Соотношения между ними ясны из рисунка.

H=B cos I, Z=B sin I=H tg I,

X=H cos D, Y=H sin D,

X2 +Y2 =h3 X2 +Y2 +Z2 =h3 +Z2 =B2

Ясно, что для полного описания вектора В достаточно иметь три независимых элемента. По ним могут быть рассчитаны все остальные.

Обычная стрелка магнитного компаса уравновешивается, вращаясь горизонтально на вертикальной оси. В северной полусфере Земли почти везде северный полюс магнитной стрелки направлен вниз (т. е. I положительно), а в южном полушарии I отрицательно, поскольку вниз направлен южный полюс стрелки. Линия, которая разделяет области положительного и отрицательного I, называется магнитным экватором или экватором наклонения. Естественно, что на ней I=0, т. е. магнитная стрелка в любой точке на этой кривой располагается горизонтально.

На полюсах магнитного наклонения горизонтальная компонента полного вектора В исчезает и магнитная стрелка устанавливается вертикально. Эти точки еще называют полюсами наклонения. Таких точек в принципе может быть несколько. Две основные из них обычно называются магнитными полюсами Земли. Они расположены в Арктике и в Антарктиде. Координаты их 75°,6 с. ш., 101° з. д. и 66°,3 ю.ш., 141° в. д. Местоположение магнитных полюсов не является постоянным. Приведенные выше координаты относятся к эпохе 1965 г.

Чтобы определить азимут[3] вектора Н, нужно выбрать некоторое нулевое направление, от которого можно отсчитывать магнитное склонение D. За такое направление принято направление на северный географический полюс. Таким образом, D определяется относительно условного направления, поскольку ось вращения Земли не связана непосредственно с конфигурацией геомагнитного поля. То же относится и к элементам Х и Y. Поэтому D, X, Y называют относительными магнитными элементами, тогда как H, Z и I именуются собственными магнитными элементами.

Несколько слов о магнитных картах. Обычно через каждые 5 лет распределение магнитного поля на поверхности Земли представляется магнитными картами трех или более магнитных элементов. На каждой из таких карт проводятся изолинии, вдоль которых данный элемент имеет постоянную величину. Линии равного склонения D называются изогонами, наклонения I – изоклинами, величины полной силы В – изодинамическими линиями или изодинами. Изомагнитные линии элементов H, Z, Х и Y называются соответственно изолиниями горизонтальной, вертикальной, северной или восточной компонент.

Направление оси магнитного диполя практически не меняется с 1829 г. При этом магнитный момент диполя систематически уменьшался. Его уменьшение может быть аппроксимировано выражением

m=(15,77-0,003951t)×1025 Гс×см3 ,

где t — время в годах, отсчитываемое вперед пли назад от 1900 г. н. э. По этой формуле можно рассчитать, что если уменьшение магнитного момента будет продолжаться с такой же скоростью, то к 3991 г. магнитный момент станет равным нулю.

Мы будем постоянно иметь дело с геомагнитными силовыми линиями, а также различного рода координатами.

Геомагнитные дипольные координаты — это дополнение к широте q’ и восточной долготе j'. Они определяются относительно полярной оси и нулевого меридиана. Если точка Р имеет географические координаты q и j, то геомагнитные координаты могут быть вычислены по следующим формулам:

cosq’=-cosq cosq0 — sinq sinq0 cos(j-j0),

sinj’=sinq × sin(j-j0) cosecq’.

Магнитное склонение дипольного поля Y – это угол, образованный магнитным и географическим меридианами в точке Р. Он определяется из выражения

sin(–y)= sinq0(sin(j-j0)/sinq’)

Существуют таблицы, которые содержат геомагнитные координаты сетки точек, расположенных через ровные угловые интервалы в географических координатах q и j. Имеются также сетки географических и геомагнитных координат. По этим сеткам можно легко найти геомагнитные координаты любой точки с известными географическими координатами, и наоборот.

Обратный переход от геомагнитных координат к географическим можно произвести по формулам

cosq=cosq’ × cosq0 – sinq’ × sinq0cosj’

Если рассматривать только дипольную часть геомагнитного поля в любой точке Р с геомагнитными координатами q’ и j', то потенциал V1, описываемый членами первого порядка, равен V1 = –m(cosq/r2 ) Tак как V1 не зависит от долготы, то восточная компонента дипольного поля В равна нулю. Северная Я и вертикальная Z составляющие поля получаются равными

H=m(sinq’/r3 )=H0(a/r)3 sinq’,

Z=2m(cosq’/r3 )=Z0(a/r)3 cosq’; Z0=2H0

где Z0и Н0– максимальные значения Z и H на геоцентрической сфере радиуса а, содержащей точку Р. H0соответствует полю на геомагнитном экваторе, а Z0– на северном полюсе. На южном полюсе Z= –Z0.

Наклонение I и магнитную широту l' можно определить из следующих уравнений:

tgI=(Z/H)2ctgq’, tgl'=1/2tgI.

Каждая силовая линия дипольного поля лежит в плоскости геомагнитного меридиана. Ее уравнение

r=re ×sin2 q’

где re – радиальное расстояние, на котором данная силовая линия пересекает плоскость геомагнитного экватора, с величиной поля равной m/re3 Величину re, можно принять за параметр, определяющий силовую линию.

Напряженность поля в точке Р можно определить через параметр силовой линии

B=Öh3 +Z2 =mc/r3 =m/re3 × c/sin6q’=Be c/sin6q’,

Bc =m/re3

Представление геомагнитного поля центральным диполем только лишь первое весьма грубое приближение. Используя более высокие члены разложения по сферическим гармоникам, можно построить геомагнитную систему координат, лучшую, чем дипольная. Так, если использовать наряду с дипольными еще пять старших сферических гармонических членов и рассчитать геометрическое место точек пересечения земной поверхности садовыми линиями, которые располагаются в экваториальной плоскости на расстоянии пяти-шести радиусов Земли, то полученная таким образом линия хорошо совпадает с зоной полярных сияний.

Было также показано, что если проектировать по силовым линиям на поверхность Земли лежащие в плоскости экватора геоцентрические окружности с радиусами Lc =a cosec2 qc, то полученные таким путем широты qc упорядочивают явления в полярной шапке лучше, чем дипольные геомагнитные широты.

Часто используют «исправленные» геомагнитные координаты при описании различных авроральных явлений и поглощения космического радиоизлучения в полярной шапке. Они были рассчитаны Хакурой на основе исследований Халтквиста. Дальнейшее усовершенствование этих «исправленных» геомагнитных координат выполнил Густавсон, использовав коэффициенты разложения поля на эпоху 1965 г.

При объяснении некоторых явлений, которые связаны с суточными вариациями полярных сияний, было введено понятие геомагнитных полуночи и полудня. Затем появилось и более общее понятие геомагнитного времени.

Если данная точка определена географическими координатами q и j и геомагнитными координатами q' и j', то геомагнитное время может быть выражено соотношением 15°t’=j’H – j’. Здесь j’H – геомагнитная долгота полудня в данный момент времени. Геомагнитное время t' отсчитывается от геомагнитного полудня и относительно истинного положения Солнца Н .

Используя схему определения «геомагнитного времени» в системе геомагнитных координат, приведем пример его расчета. Если в Гринвиче истинное время tG, в точке Р местное истинное время составит tG +j/15°, то географическая долгота истинного положения Солнца будет 180° – 15° tG. Отсюда, учитывая также полярный угол этого положения (который определяется как 90°– d, где d обозначает склонение Солнца), геомагнитную долготу j’H можно рассчитать по приведенным выше формулам. Гринвичское среднее время в этот момент будет tG – e, где е обозначает «уравнение времени».

Вернемся к рисунку. Там показан круг с угловым радиусом 90°– d, который описывает положение Солнца на земной поверхности. Дуга большого круга, проведенная через точку Р и геомагнитный полюс В, пересекает этот круг в точках H’n и H’m, которые указывают положение Солнца соответственно в моменты геомагнитного полудня и геомагнитной полуночи точки Р. Эти моменты зависят от широты точки Р. Положения Солнца в местные истинные полдень и полночь указаны точками Hn и Нm соответственно. Когда d положительно (лето в северном полушарии), то утренняя половина геомагнитных суток не равна вечерней. В высоких широтах геомагнитное время может очень сильно отличаться от истинного или среднего времени в течение большей части суток.

Говоря о времени и системах координат, скажем еще об учете эксцентричности магнитного диполя. Эксцентричный диполь медленно дрейфует наружу ( к северу и к западу) с 1836 г. Экваториальную плоскость он пересел? примерно в 1862 г. Его траектория по радиальной проекции расположена в районе о-ва Гилберта в Тихом океане.

Ось эксцентрического диполя, проведенная через точку О' параллельно АВ, пересекает поверхность Земли в точках В' и A, которые расположены соответственно вблизи В и А. В этих точках наклонение поля эксцентрического диполя не равно нулю. Полоса наклонения поля эксцентрического диполя (точки В и А) находится в меридиональной плоскости ВО'А несколько дальше от точек В и А. Западная долгота этой плоскости в геомагнитной системе координат возросла с 110° в 1836 г. до 143° в 1965 г. Углы ВОВ' и АОА' за этот же промежуток времени увеличились с 2,4° до 40°. Углы ВОВ" и АОА", как правило, не равны друг другу: в 1836 г. они составляли 7,2° и 5,5°, а в 1965 г.- 11,8° та. 13,2°.

Геомагнитные индексы. Геомагнитная активность описывается различными геомагнитными индексами, используемыми в геомагнетизме, физике ионосферы, солнечной физике, физике полярных сияний. Магнитные обсерватории всего мира посылают свои индексы в Международный центр Де Бильт (Нидерланды), который связан с Постоянной Службой геомагнитных индексов в Гёттингене (ФРГ). Эти локальные индексы — основа планетарных индексов. Остановимся на них подробнее.

Индексы С и С i . Магнитограмма на каждой обсерватории за каждые сутки (начало суток отсчитывается от 00 ч гринвичского времени) оценивается по степени возмущенности магнитного поля баллами 0, 1 или 2. Баллы выбираются простым просмотром магнитограмм. Это и есть индекс С для данных суток данной обсерватории. Затем индексы С поступают в единый центр и там усредняются с точностью до 0,1 для каждых суток. Так определяется значение международного ежедневного индекса Сi. Индексы Ci имеют градации через 0,1, в результате чего получается 21-балльная классификация гринвичских суток (от 0,0 для спокойных дней до 2,0 для возмущенных).

Чаще всего в анализах используются индексы k и kр. Эти индексы определяются для 3-часовых интервалов, т. е. имеется восемь значений индексов для каждых гринвичских суток. При определении k-индексов берутся три компоненты магнитного поля: Н, D и Z. Для каждой компоненты оценивается амплитуда r в течение 3-часового интервала. Наибольшая из трех амплитуд в каждом временном интервале употребляется для вывода k-индекса. Составлены таблицы, дающие пределы r, определяемые полулогарифмической шкалой, для каждой обсерватории и для каждой из 10 величин k (0,1,... 9). Эта связь между r и k выбирается такой, чтобы весь диапазон изменения геомагнитной активности, от самых спокойных условий до самой мощной бури, можно было выразить в шкале, состоящей из одной цифры. Нижний предел r для k=9 в зависимости от общего уровня геомагнитной активности является большим или меньшим. В зоне полярных сияний этот предел равен 2500g, тогда как для обсерваторий низких широт 300g. Так определяется местный (локальный) индекс k.

Планетарный индекс k или kp – индекс Бартельса служат для выражения характеристики планетарной геомагнитной активности. Исправленные и стандартизованные значения k подготавливаются Постоянной службой в Гёттингене для каждой из 12 выбранных обсерваторий, расположенных в северном и южном полушариях. Среднее значение k-величин этих 12 обсерваторий и дает величину kp -индекса. Он называется планетарным трехчасовым индексом и выражается в шкале с точностью до 1 /3 :

00, 0+, 1–, 1о, 1+, 2-, 2о, 2+, 3-, 3о, 3+… 9-, 9о, 9+ .

Всего получится 28 баллов.

Ежедневный индекс Skр получается суммированием величин за 8 3-х часовых интервалов суток.

kр -индекс обладает полулогарифмической связью с амплитудой r. Если перевести kp в линейную шкалу, то получится ар -индекс. Имеется таблица для пересчета индексов kp в индексы аp. Сумма восьми величин аp для каждого дня дает ежедневный Aр -индекс.

На основании индексов Ар можно рассчитать индексы Ср, которые имеют величины от 0,0 до 2,0 через 0,1 (всего 21 величины). Имеется таблица пересчета Ар в Ср .

На основании индекса Ср рассчитывается индекс Сg (всего 10 величин: 0,1,… 9). Значения Ср разбиты на диапазоны, каждый из которых соответствует определенной величине С9 (0,0-0,1; 0,2-0,3; 0,4-0,5; 0,6-0,7; 0,8-0,9; 1,0-1,1; 1,2-1,4; 1,5-1,8; 1,9; 2,0-2,5).

Описанные индексы геомагнитного поля либо не учитывают, либо недостаточно учитывают структуру составляющих магнитного поля и его частей. Поэтому они обычно не используются для детальных количественных исследований. Существуют и другие, более детальные индексы.

Dst -индекс дает среднее по долготе уменьшение горизонтальной составляющей поля на низких широтах в единицах g, которое пропорционально полной кинетической энергии инжектированных частиц, захваченных в радиационном поясе. Dst -индекс выражает амплитуду первого коэффициента гармонического ряда, который получается при Фурье-разложении поля главной фазы магнитной бури как функции геомагнитной долготы.

Индексы АЕ, AL и AU разработаны для получения интенсивности авроральной электроструи в g. Они позволяют контролировать интенсивность полярной электроструи по вариациям горизонтальной компоненты магнитного поля на обсерваториях зоны полярных сияний и равномерно расположенных по долготе. АE-индекс получается суперпозицией этих записей. Когда «произведена суперпозиция записей магнитного поля, то расстояние между верхней и нижней кривыми и есть AE-индекс. Верхняя огибающая дает АU-индекс, а нижняя огибающая – AL-индекс. Эти индексы можно получить в неограниченном разрешении во времени. Но обычно достаточно иметь их значение через 2,5 мин.

[1] Солнечный ветер – истечение плазмы солнечной короны в межпланетное пространство. На уровне орбиты Земли средняя скорость частиц Солнечного ветра (протонов и электронов) около 400 км/с, число частиц – несколько десятков в 1см3 .

[2] Астрономическая единица длины – единица расстояний в астрономии, равная среднему расстоянию Земли от Солнца (1а. е.=149,6 млн. км).

[3] Азимут – угол (А) между плоскостью меридиана точки наблюдения и вертикальной плоскостью, проходящей через эту точку и наблюдаемый объект. Азимут – одна из координат системы горизонтальных координат в астрономии.

www.ronl.ru

Магнитное поле Земли — реферат

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

Факультет экономический

Кафедра физики

Реферат

Магнитное поле Земли

Выполнил:

студент гр. 82-01