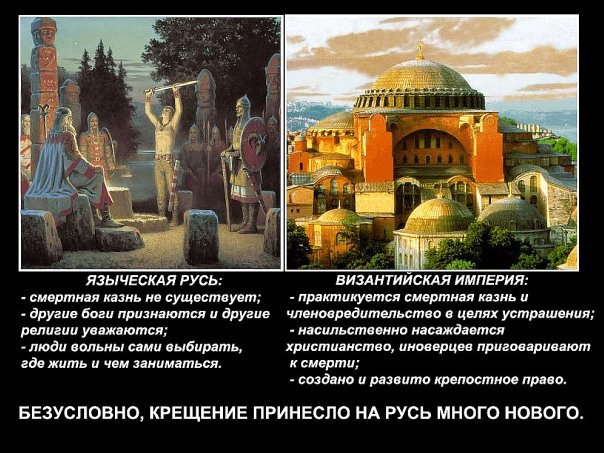

В общественном сознании в отношении дохристианской духовной культуры Руси бытует масса сказок и нелепостей — последствий как сознательного так и неосознанного исторического мифотворчества. Наше знание этого отрезка истории, как правило является смутной иллюстрацией к поэме А.С. Пушкина “Песнь о вещем Олеге”. В среднестатистическом сознании живут идолы, волхвы и кровавые человеческие жертвы.

Одной из иллюстрации к тезису о историческом мифотворчестве является сам термин “язычник”, “язычество”. Русское, дохристианское понимание этого слова аналогично по своему смыслу античному “варвар”, т.е. представитель другого народа (“языка”), не русский. В этой смысловой нагрузке слово “язычник” употребляется в тексте “Велесовой книги”, такое же значение слова проступает и в тексте русских летописей. Для крестителей Руси, византийцев русские зачастую были действительно представителями другого народа, “варварами”, в русском переводе — “язычниками”. Так произошла некоторая подмена понятий. Настоящими русскими стали считаться крещеные, христиане, все остальные не получили права считаться русскими и стали “язычниками”. Этот подход веками позднее зафиксировали славянофилы и Ф.М. Достоевский, сказавший: “Православный — значит русский”. Исходя из вышесказанного применять термин “язычество” к русской духовной культуре, религии дохристианского периода некорректно. Более правильным будет употребление терминов “русская вера”, “русская культура”, русский религиозный уклад и т.д. (православие — вера не русская, а обрусевшая).

Наиболее одиозным положением исторического мифа сих пор имеющем хождение в умах, является мнение о “варварском” характере древнеславянской религии, который, в частности, заключался таких фактах как человеческие жертвы богам. Удивительно, как такие “варвары” впоследствии могли обнаружить высокие образцы христианской духовности.

В тексте “Велесовой книги” явно указывается на недопустимость человеческих жертвоприношений. Наши предки знали о существовании такого обычая у других народов (в том числе у западных славян), но считали его недопустимым применительно к своим богам. Анализ русских летописей, выполненный С. Лесным также опровергают сложившееся мнение о наличии в религии восточных славян практики человеческих жертвоприношений.

“Считают, что восточные руссы практиковали человеческие жертвоприношения, и ссылаются на свидетельство летописи об убиении варяга-христианина, отказавшегося принести сына в жертву.

Наткнувшись на свидетельство “Влесовой книги”, что человеческие жертвы у древних руссов не совершались, что это ложь (“лужева ренщ”), что подобные жертвоприношения существуют у западных славян, — мы обратились к летописям. К нашему изумлению, оказалось, что “Влесова книга” права: нет ни малейших данных, что до Владимира Великого на Руси были кумиры, человеческие жертвоприношения и т. д. Это было новшество, завезенное Владимиром от западных славян в угоду дружине (оттуда), на которую он опирался. Просуществовало это не более 10 лет и поэтому никак не может быть приписано нашим предкам.” [1, с.241]

Археологическими данными [8 с.261-268] сложившееся мнение о человеческих жертвоприношениях также не подтверждается. Первым летописцам было выгодно сформировать и закрепить в письменной традиции негативное впечатление об исконной русской религии. Этот факт был замечен еще С.М.Соловьевым [3, с.63], который отмечал, что “… на иностранных писателей нравы славян производили благоприятное впечатление, они отзываются о них с похвалою; вовсе не так снисходителен к древним славянским нравам и обычаям наш начальный летописец, духовный христианский, который потому с омерзением смотрел на все, что напоминало о древнем язычестве”.

Миф, созданный летописцами, историками, церковными и светскими идеологами достаточно прочно укоренился в общественном сознании, несмотря на то, что он противоречил фактам которыми располагала историческая наука еще в прошлом веке. Учитывая бытующее мнение об отсутствии у славян письменности до принятия христианства многие делали вывод, что корни русской духовности — христианские, византийские. На мой взгляд этот вывод ошибочен. Русский народ очень плохо воспринимает нововведения, идущие вразрез с традицией, но если все же таковые удается утвердить, он переделывает их на свой лад, иногда изменяя до неузнаваемости, восстанавливая таким образом традицию. Ничего, как известно не берется ниоткуда и не исчезает в никуда[3]. Традиции русской духовности христианского периода не могли вырасти на пустом месте или быть заимствованы из античной, греческой христианской, героической скандинавской или любой другой культуры. Они выросли здесь, на нашей русской почве, их несомненные истоки в дохристианской русской духовной культуре. После тысячелетнего господства христианства на Руси пора отрешиться от (продолжающейся и по сей день[4] !) борьбы христианства с “язычеством” и оценить ситуацию трезвым взглядом.

По мнению С.Лесного, у нас нет оснований стыдиться веры наших предков. “Это была сильная, внутренне крепко скроенная религия, высокая, красивая, а потому представлявшая для христианства страшного противника. Прежде всего в ее основных положениях было много сходства с христианством: единобожие (а не политеизм, как принято думать!), вера в бессмертие души, в загробную жизнь и т. д.” [1, с. 240] ИДЕЯ БОГА. СВЯЗЬ С ВЕДИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИЕЙ. Многие исследователи вопроса отмечают в славянском язычестве наследие древнеарийской духовной культуры, связь с ведической традицией. Так С.М. Соловьев считает, что “Религия восточных славян поразительно сходна с первоначальною религиею арийских племен: она состояла в поклонении физическим божествам, явлениям природы и душам усопших, родовым, домашним гениям...” [3, с ] Ю.П. Миролюбов по существу не разделяет ведизм и язычество, он считает одно продолжением и развитием другого. Отличительными чертами древнерусского религиозного уклада, по мнению Миролюбова, во многом роднящими его с ведической традицией, являются его поэтичность, понимание Бога, как Отца, Друга, Пращура.

“… весь религиозный уклад славян был глубоко поэтическим, основанным на понимании Бога как Отца и Друга, источник красоты, всяческого Совершенства. Как древние ведийцы, славяне были внуками Дажьбога (ведийцы были детьми Индры), и потому Бог для них был не доктринально-схоластической фигурой, не догматизированным законодателем, а своим, близким Дедом Вселенной. Они его любили и поклонялись ему, любя, но не страшась.” [2, с.156]

“Молитвы были овеяны тихой поэзией и музыкой, в которых выражалась любовь к Богу, Отцу и Пращуру, которого не боялись, а чтили, как своего Предка, потому что от “Сворожия всепойде”. Семиты должны были входить в союз с Богом, а славяне об этом даже и не думали, так как он был их Отцом. Они себя всегда рассматривали как “Сварожьих Детей” или как “Внуков Дажьбожьих”.” [2, с.130]

“Этой поэзии неоткуда было взяться, если бы она не шла из Вед.

… в ведизме Бога принимали как красоту и источник красоты, а не как сухого законодателя. Естественно, что славяне, идущие по прямой линии от ведизма, сохранили в своей религии поэтическое представление о Боге.” [2, с.129]

Понимание древней русской религии как банального политеизма является ошибочным. Основанием для такого толкования обычно служит то, что летописи и фольклорная традиция говорят о нескольких богах и называют их имена: Перун, Дажьбог, Велес, Яро (Ярила), Ладо, Коляда, Купала. На самом деле, вывод о политеизме — результат понимания религиозной идеи на уровне обыденного сознания. Имена богов — отражение идеи Единого Бога, существующего и проявляющегося во множестве своих ипостасей.

“Наличие других богов и божков нисколько не нарушайте принципа монотеистичности. Как в христианстве кроме Творца признаются Богоматерь, апостолы, святые, ангелы и т. д., так и у древних руссов имелись второстепенные боги и божки, отражавшие многообразие сил в природе. Но над всеми ими господствовала единая всемогущая сила — Бог. Любопытно, что идея троицы, родившаяся в недрах арийских народов, была ясно выражена и здесь. Бог также назывался Триглав. Это было триединство. Триглав вовсе не был, как это неверно представляют, отдельным, особым богом с тремя головами. Это был единый Бог, но в трех лицах. Именно — Сварог, Перун и Световид. Последние два были порождением Сварога. Имелась своего рода аналогия с христианством (“Бог един, но троичен в лицах”). Вместо “Троицы” употреблялось слово “Триглав”.

Вместе с тем религия древних руссов была и пантеистична: они не отделяли богов от сил природы. Они поклонялись всем силам природы — большим, средним и малым (подробности дальше). Всякая сила была для них проявлением бога. Бог был для них всюду: свет, тепло, молния, дождь, родник, река, ветер, дуб, давший им пищу, плодородие земли и т.д.— • все это, большое и малое, двигавшее жизнь, было проявлением бога, а одновременно и самим богом. Руссы жили в природе, считали себя ее частью и, так сказать, растворялись в ней. Это была солнечная, живая, реалистическая религия.” [1, с.242]

“… если был Прабог, Сварог, то другие были при нем Прибо-гами, т.е. как бы его помощниками, и они Творцами не были, Творцом всего был лишь Сварог.

Сварог, проявлявшийся в свете и тепле, был Даждь-Богом, Огнебогом (Агни), Хоросом, в огне и воде (Дождь-Молния) — Перуном-Тучей, в воздухе он был Стрибогом, живящий травы он именовался Ладо, проявление его в вешнем Солнце было Ярилой, Ярью, летнее Солнце — Купалой, Даждь-Богом (урожай) и т.д. Таким образом ясно, что Прибеги были лишь при Боге”. [2, с.128]

“Перун-Индра был самым могущественным в глазах наших предков и ему они молились (молонья), а само его явление в туче, громе и буре было как бы таинством омовления (молонь, молынь). Дождь, ливший с неба, был как бы таинством омовления прибога Паруна-Индры (Божественный Пот, сброшенный с вехтем из Небесной мовницы Сварогом или его прибо-гом Перуном-Индрой). Светами Разными вспыхивали его Небесные Огни (Агни). Перун-Паруна не Пуруша ли? Пуруша по свойствам ипостаси, ибо все тот же Бог-Солнце. Его молонья блещет как лучи Солнца из Туч.

Присни “всегда, и не и присно”, Индра-Паруна, Пуруша, Перун был заместителем Деда Вселенной на Земле и Небе. С Ним были Дажьбог и Мокошь, Мокша, Кострома-богиня, Сварожичи. Но и те кудесники, что жили в Бозе, тоже становились Сварожичами, Сваржичами, как и Питрис с Адитиас. Растворялись в Исвароге”. [2, с.132]

“В противоположность грекам и римлянам древние руссы мало персонифицировали своих богов. Они не переносили на них своих человеческих черт, не делали из них просто сверхчеловеков, как это рисовалось грекам и римлянам. Боги их не женились, не имели детей, не пировали, не бились и т. д. Божества были скорее символами явлений природы (довольно расплывчатыми, кстати). Человеческого в них было мало. Отсюда вытекала особая черта религии восточных руссов: они не создавали кумиров, как это делали западные руссы. Они не старались воображать богов во плоти, в материи. Они были крайне далеки от грубого язычества, которое мазало своим кумирам губы, подразумевая под этим кормление последних пищей, и т. д. В связи с этим понятно, что в пантеоне богов древних руссов вовсе отсутствуют богини. Понятие пола как-то не касается их религии.

Древний русс (восточный) видел в своих богах главным образом силы, влиявшие на человека тем или иным образом: силы добрые и злые. Человеческое в этих силах было то, что они понимали древних руссов. Природа для руссов была полна сил-богов, и они непосредственно с ними общались. Они не устраивали особых мест для молитв — они просто молились тому, что было перед ними. Если деревья (напр., старые дубы) являлись центрами, возле которых совершались религиозные обряды, то это не означало, что руссы поклоняются ему. Поклонялись той силе, которая создала этот дуб. Религия древних руссов была религией радости, восхищения перед силой и красотой природы”. [1, с.243]

“Начнем с критики современной идентификации в мифологии. Она страдает материалистически односторонней неубедительностью: если, так сказать, в некотором смысле можно поставить знак равенства, весьма относительного при этом, между Зевсом и Сварогом, то, конечно, они неидентичны в себе, а лишь приблизительно напоминают друг друга! Еще меньше напоминает Зевса идея Бога-Отца Библии. Между тем, то, что мы знаем из язычества о главном Боге славян, отличается в основе от идеи Бога-Отца Библии. Славяне считали Исварога-Сварога, Ишвару, не только Богом-Отцом, но и Дедом, Пращуром самих людей. В этом основная разница с Зевсом, Зевс людей сотворил, а Сварог породил. Так, греки считали, что они — дело рук Зевса, а славяне — что они его Внуки! Греческий Зевс — Отец Богов и сам вроде отца людей, но не отец, между тем, как Сварог — Дедо, Пращур, Щур и Сноп, Ниво, или же Вениво, Род-Рожанич, как Зерно является рожденным, но и рождающим. Зерно — одно из названий Исварога: “My бо бящет Зрно, яко есь Зрну”, то есть “Зерно Ему является тем же, чем Он — Зерну” (Род-Рожаниц, Рожанич). Антропоморфический греческий пантеон не совпадает со славянским Сонмом Богов. Само слово “Сонм” есть “Суна-Сурия-Сунце”. Это Божества, стоящие за Солнцем, в нем находящиеся или им управляющие. Таким образом ясно, что Зевс и Сварог различны по своему содержанию и на самом деле выражает собой Исварог — сумму принципов-атрибутов.”[2, с.292] продолжение --PAGE_BREAK--РЕЛИГИОЗНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ДРЕВНИХ СЛАВЯН. Основные категории мировоззрения древних славян С.Лесной характеризует следующим образом.

“Древние руссы принимали три основные субстанции мира: Явь, Навь и Правь. “Явь” — это видимый, материальный, реальный мир. “Навь” — мир нематериальный, потусторонний, мир мертвецов. “Правь” — это истина или законы Сварога, управляющие всем миром, т. е. в первую очередь Явью. После смерти душа человека, покидая Явь, переходила в мир невидимый — Навь. Некоторое время она странствовала, пока не достигала Ирия, или Рая, где жил Сварог, сварожичи и предки руссов. Душа может явиться из Нави, где она пребывает в некотором состоянии сна, опять в Явь, но лишь по тому пути, по которому она вышла из Яви в Навь. Этим объясняется древний обычай, согласно которому, тело покойника выносилось из дому не через двери, а через пролом в стене, затем его немедленно заделывали. Душа не могла вернуться в дом и беспокоить живых людей, ибо через стену проникнуть не могла, а через двери и окна был уже не тот путь, каким она вышла. Вера эта настолько была сильна, что тело Владимира Великого, несмотря на то, что он был христианин и окружение его крещено, все же было вынесено через пролом в стене.

Понятия ада не существовало. Понятие Нави дожило до современности, хотя и утратило черты ясности. Мы знаем “Навий день”, т. е. день покойников, который отмечался еще в минувшем столетии в крестьянстве. Знаем “навьи чары”, т. е. наваждение. Но теперь это лишь пустая оболочка слов без содержания (оно утратилось)”.[1, с.241-242]

С понятиями Правь, Явь и Навь непосредственно связано представление древних славян о душе человека и загробной жизни. Ю.П. Миролюбов считает, что “учение же о Прави, Яви и Нави резко отличает наивное веропредставление древних греков от стройного представления славян, родственного Ведическому и параллельного позднейшему браманическому.” [2, с.292]

“Славяне верили в “тот свет” приблизительно как в Рай, Ад и Чистилище, но в то же время понятие об Аде у них было более расплывчатым, так как Бог, по их пониманию, был добрым и за грехи не наказывал, а наказание шло от самого греха, как огонь идет от искры, а свет идет от костра. Таким образом “Тот свет” был не только Рай, где Лазурное Царство принимало праведных людей, но был и Сер-Свет, а за ними Черный Свет, где Черное Солнце. Морило и Могила посылают в Белый свет, т.е. в Явь, где живут люди, своих детей — Морилок (Морлоки), которые морят людей болезнями, а дочь их Мара (Морена, или Мора), умерщвляя их, бросает их в Мертвое Царство, в Навь, Невь, и в этой Нави “живут” все, кто стал Навьем. Навь-Человек — мертвый человек.” [2, с.177]

“… грешные люди шли не в Ад, где мучения, а в Навь, где особых мучений не было, но не было и настоящего существования. Итак, язычество не страшило людей наказанием. Вот откуда и боязнь представителей христианской церкви затрагивать языческие темы. Сравнение оказалось бы в этом вопросе загробия для христианства невыгодным.” [2, с.124]

“… уход умерших “на Тот Свет”, “откуда не приходят вена венить”, не был уходом в Ад, а в Навь, и все, бывшее в Нави, именовалось Навье.

Явь, или жизнь, текла по законам Кола Коляды. В Нави такого течения не было. Там Жизнь стояла. Движением она становилась лишь в Ирии-Рае, где “души горят Солнцами” (“Риг-Веда”).”. [2, с. 125]

Для древнерусской духовной культуры не характерно учение о равнозначности добра и зла.

“… Предки наши считали, что они на стороне добра и что их Боги — добрые Боги. О наказанье Божьем нигде, ни в какой легенде или обряде не говорится. Говорится лишь, что “Бог отступился от него”. Этого достаточно. Это самое большое несчастье, которое может постигнуть Язычника, у которого Бог — Исварог, Пращур. Перун или Дажьбо является в образе простого человека на Тризне или на Колядино Свято. У Славян нет слепого рабского преклонения Божествам. Они к ним обращаются как к друзьям. Также и ведийцы считают, что Индра их сильный друг в Небе. Он их Небесный Защитник, которого они призывают в беде и несчастье.

Мовление-таинство в бане есть та магическая операция, при помощи которой человек входит в общение с Богом Исварогом через посредство Купалы. Жизнь по Божеству, общение с Богом — вот главная цель славянина, любующегося природой и ее красками. Описание наказаний Божьих отсутствует полностью в Ведах, и если временами и случается, то лишь мимоходом и не как система. В семитическом вероучении Библии наказание — одна из главных тем. Но сумма наказаний — греховность человека, а затем его духовная гибель, и, следовательно, необходимость спасения. В ведизме спасения не надо. Оно в общении с Богом, который является их Родоначальником; Чуром и Пращуром. Человек спасен уже тем, что он происходит от Бога. Он — Дажьбожий Внук.” [2, с. 189]

Добро в древнеславянской традиции персонифицируется Белобогом, Зло — Чернобогом. Анализуруя этот вопрос Ю.П. Миролюбов использует широкие параллели с древнеарийской религией.

“Тьма отступает перед светом. Чернобог уступает в борьбе Белобогу. Победа всегда на стороне Добра. В Зенд-Авесте ни добро, ни зло до конца не побеждают. В этом отличие славянского язычества от религии персов.

Индра поражает отвратительного монстра — чудовище Тваштри. Тьма в ее персонификации становится злым Богом, убитым Всемогущим (“Р.В.”, разд. 1, чт. VI, г. VI, в. X, т. 1, стр. 164).

У славян Белобог не убивает Черно6ога, он его лишь осиливает. Затем Чернобог, отдохнув от поражения, при помощи Тамо-Лихо, Тьмы и злых воинств, снова коварно нападает сзади на Белобога, но Перун, Белес, Дажьбо, Стрибог, Вышний, Коляда, Ярила, Хорос летят ему на помощь, и Зима, время Сивого, уходит и наступает Весна. Таким Колом (циклом) течет Явь по Прави, и Чернобог не может увлечь Белобога-Святовида в Навь. Над ним есть Сварог, Дед Вселенной, который этого не допускает. Таким образом Сварог регулирует смену Времян Языческого Кола и является той точкой, вокруг которой оно вращается. Так же действует и Индра (“Р.В.”, разд. Ill, чт. Ill, г. VIII, в. IV, т. II, стр. 69): “Вот является Заря; она уничтожает тьму она приходит из края Неба, она их (тени) убивает и превращает в прах”. Таким образом то, чего не хватает нам в понимании язычества, мы можем найти в ведизме, где Бог делает то же самое. Индра тоже всегда побеждает зло.

Рай-Дуга, Радуга, Перунов Мост в Сварге, возникает после победы Белобога-Святовида над Чернобогом. По нему, по Мосту, сходят все Боги на землю, и тогда начинается тепло, и приходит Яро. Тогда “Родичи в могилках просыпаются и потягиваются от долгого сна”.[2, c. 184]

В мире, где идет постоянная борьба этих двух полюсов религиозная идея чужда пассивности, она требует от человека действия, действия, увеличивающего силу Добра. Анализируя проблему понимания Добра и Зла у славян Ю.П.Миролюбов приводит южнорусскую легенду о Беляке и Черняке.

“Человек, живя на свете, находился под непрерывным и неусыпным наблюдением двух Братьев-Близнецов: Черняка и Беляка. Один из них во всем черном, с белыми заплатами на одежде. Другой во всем белом, с черными заплатами. Оба они идут неотступно за человеком. Куда он, туда и Братья. Вся жизнь человека проходит на их глазах. И так как человек склонен к чрезмерности как в добре, так и во зле, то и наблюдение братьев сводится к регистрации поступков человека. Идут они, каждый со своей книгой, записывая в нее все поступки, независимо от того, покаялся ли человек в своих грехах или нет. Если покаялся, запись выцветает, она еле видна, но и в этом случае она все же сохраняется, чтобы Бог “мог видеть Правду”, иначе покаявшийся, но живший преступно на земле человек мог бы явиться как праведник. Последний живет, не делая Зла, а кающийся живет, это Зло делая. Между тем, если бы тень записи его поступков не была сохранена, то они были бы оба на одном уровне.

Итак, человек живет под наблюдением Братьев-Близнецов и в один день, который будет последним в его жизни, оба они одновременно направятся к нему со словами: “Ну, человече добрый, пора. Иди за нами!” И человек, скорбя о конце своей жизни, грустно идет за ними. Жизнь его кончена. Он скорбит, если не успел покаяться или не успел сделать какого-либо дела. Тогда Беляк говорит: “Делать нечего. Сын твой докончит дело!” А Черняк добавляет: “И ему тоже не все удается доделать!” Они идут все трое к Синей Меже, что на краю земли, к горизонту, “за которым — Рай”. Там человек является впервые и, если его не примут, идет назад и тогда идет в своего рода чистилище, или Ад, сообразно своей жизни. Но Братья-Близнецы и здесь не оставляют его: если он в чистилище, они ему непрерывно читают свои записи. Один читает все добрые поступки, другой — все злые. Один говорит: “В день Покрова ты пошел в церковь”. А другой: “Но слушал службу Божью плохо, думал о домашних делах!” Другой скажет: “Но, когда служба кончилась, ты перекрестился и подошел к кресту”. А Черняк скажет: “И, выходя из церкви, в ту же минуту забыл, что был перед Богом, и пошел водку пить с друзьями!” Беляк скажет: “Но, даже выпив, никакого другого зла не сделал”. А Черняк возразит: “Но и добра тоже никакого не сделал”. И так, день за днем, всю жизнь прочтут. И тогда человек сам увидит, куда ему идти: в Рай или в Ад, или ни туда, ни сюда. И Суд Божий будет только санкцией того, что человек сам увидел. Таким образом, Бог только подтверждает то, что человек сам о себе решил.

В этой легенде сказано еще, что иногда Бог, если человек себя слишком строго осудил сам, может сказать, что милует его!” [2, с.227]

Белобог и Чернобог, некогда чрезвычайно могущественные, дожили, смешавшись с христианской традицией до начала XX века в качестве свидетеле, которым известно все. Анализируя легенду, Миролюбов делает вывод о ее дохристианском происхождении.

“… она несколько расходится с чисто христианским взглядом на Суд Божий. Христианин оставляет все на Волю Бога, тогда как в этом мифе, в котором дуалистичность выступает вполне ясно, роль Судьи выполняет сам человек. Тем не менее, Бог следит за правильностью решения и может вмешаться, милуя грешника.

Двойственность этого мифа приводит нас к языческому верованию в Белобога и Чернобога. Вне всякого сомнения, Беляк и Черняк именно они. Однако, понятие об этих Божествах древности сильно изменилось. В мифе отводится большая роль совести, которая понимается почти как христианская. Ибо если в христианстве роль Судьи оставляется Богу, то роль совести почти идентична с Гласом Бога. Ведически это — “искра Индры-Агни-Варуны-Сомы” в человеке. Христиански это — весы Добра и Зла, на которых человек сам взвешивает свои поступки и наделен, таким образом, свободной волей.

… С другой стороны, если в язычестве Божества видят жизнь человека, они ему не ставят в упрек его поведения, ибо достаточно очищения, омовения и самопокаяния, чтобы Боги простили и забыли плохие поступки человека. В анновской легенде-мифе прощение есть, но забвения поступков нет. Таким образом, близнецы ничего не забывают. Они регистрируют все. И человеку тоже ничего не остается другого, как принимать все свои грехи, даже прощенные, за один общий грех, могущий перетянуть чашку Весов в ту или другую сторону. Люди же, не попавшие ни туда, ни сюда, остаются между Раем и Адом так долго, пока Бог, испытав их временем, не решает Сам, куда им идти. Нами это и отмечено, как своего рода “чистилище”, но это “чистилище”, конечно, совершенно не похоже на католическое.” [2, с.227] продолжение --PAGE_BREAK--

www.ronl.ru

Оглавление.

Введение.

Становление христианства: война с пантеоном.

Христианизация Руси.

Языческие образы христианского мира.

В качестве заключения: христианство и язычество сегодня.

Список использованной литературы.

Введение.

Христианство на сегодняшний день – одна из самых распространенных мировых религий, к христианским странам можно отнести большую часть Европы, Россию, Новый Свет. История большинства европейских стран неразрывно связана с христианством, так как само образование этих государств во многом являлось следствием христианизации.

Христианские представления за последние два тысячелетия стали культурной основой развития многих стран, так, например, культуру России невозможно представить без христианства. Идеи христианства проникли в литературу, театр, архитектуру и живопись, скульптуру и народное творчество.

Исторически сложилось так, что христианство стало не коренной религией большинства народов, где-то оно вытеснило прежние религиозные представления, где-то ужилось, синкретзировалось с ними. Нередки сегодня наложения христианских идей на языческие обрядовые традиции.

Именно язычество в большинстве случаев предшествовало христианству, где в форме сложно организованного пантеона богов, как в античном мире, где в виде обрядового поклонения многочисленным духам и полубогам. Христианство постепенно стало главенствующей религией, но народ сохранил в памяти свои прежние страхи, своих прежних кумиров и богов. Где они сегодня? Как они проявились в культуре? Находят ли лазейки в народное сознание? Об этом пойдет речь в данной работе.

Становление христианства: война с пантеоном.

Наиболее серьезным препятствием, которое встретила экспансия христианства, оказались античные (Древнегреческие и Древнеримские) пантеоны богов. Некоторые исследователи отмечают, что ''только начавшийся распад античной культуры позволил так легко христианской диалектической триаде свергнуть богов с Олимпа''.1 Более того, нередко отмечается, что во многом сыграла роль схожесть христианской троицы с античной:

Дух (ум) – определенность единого. Некоторое бытие, в котором мыслящее и мыслимое – одно и то же.

Душа, которая существует через противопоставление себя телу. Это двигатель космоса, мышление, которое разворачивается во времени.

Космос – воплощение единства трех ипостасей в их наиболее совершенном виде; под космосом часто понималось человеческое тело, ''созданное по образу и подобию''.

Итак, язычество под напором христианства сдает свои позиции. Прекрасно этот триумф христианства характеризует христианская история об одном из мучеников-апостолов, пред которым упали ниц античные идолы, как только он вошел в святилище. Реальным выражением этого триумфа стало закрытие в 529 году Платоновской академии.

В искусстве неожиданный всплеск интереса к героям-титанам; и действительно, как схожи образы Христа, давшего людям осознание истины и образ Прометея, принесшего им огонь.

Христианство противопоставило себя всему пантеону, взяло на себя все задачи, которые прежде решал цельный, сложно организованный сонм богов. Культурный шок, который неизбежно следовал за крушением многовековых представлений, стал одной из причин ввергших Европу во тьму средневековья. ''Это была месть прежде всесильных кумиров''.2

Христианизация Руси.

Более сложной оказалась ситуация в Древней Руси. Языческая культура не была не грани развала, напротив, были серьезные попытки объединить русские земли под эгидой языческого пантеона. Проблема состояла лишь в определении пантеона и его иерархии.

Христианизация Руси была событием не объективным, но выгодным исторически: князь Владимир решил принять христианство и жениться на византийской царевне Анне – ход чисто политический. Прежде князь Владимир предпринимал попытки создать пантеон, в котором были бы представлены божества разных земель. Позже сложный выбор между исламом, иудаизмом, католицизмом и православием был определен в пользу православия.

Процесс обрусения византийского стиля, его стремительность, позволяет предполагать, что у восточных славян уже была достаточно развитая культура. Причиной победы христианства могла стать прежде всего объективная необходимость объединения славянорусов: христианство же давало такую возможность.

С приходом христианства все языческие обряды стали преследоваться как греховные. Однако вытравить вековые обычаи, вошедшие в плоть и кровь, оказалось невозможно. И тогда церковь как бы ''окрестила'' языческий обряд, включив его в пасхальный цикл. Так, до сих пор сохранился обычай предков приносить на могилу предков дары: крашенные яйца, куличи и т.д.; сама пасха как праздник пришла к нам из языческих времен.3

Синтез славяно-русской дохристианской культуры с тем культурным пластом, который поступил на Русь с принятием христианства из Византии и Болгарии и приобщил страну к византийской и славянской и христианской культурам, а через них – к культурам античной и ближневосточной, создал феномен русской средневековой культуры.

Языческие образы христианского мира.

Кроме огромного количества языческих праздников, которые христианство приняло и канонизировало, в народе, в среде, которой чужды официальные каноны, осталось много очевидных черт языческого прошлого.

Прежде всего это сохранившаяся в атрофированной форме и сегодня вера в представителей так называемой ''нечистой силы''. Читаем у С.В. Максимова4 – этнографа, путешественника, исследователя традиций, языка и верований русского народа: в народном сознании глубоко укоренилось верование, что сонмы злых духов неисчислимы. Очень мало на свете таких заповедных святых мест, в которые они не дерзали бы проникать…

Современные исследователи обрядности и культуры русского народа однозначно отмечают, что вся нечистая сила есть старые языческие боги или полубоги, не выветрившиеся из сознания народа. Христианский Бог ревнив и не терпит конкурентов; конкуренты свергнуты и им одна дорога – стать слугами главного противника Бога – сатаны. Кстати, это прекрасно соответствует библейским мотивам о возгордившихся ангелах. Справедливости ради следует отметить, что по данной схеме местные боги превращались с приходом христианства в его врагов не только на Руси.

Теперь можно привести несколько примеров нечистой силы из книги Максимова:

Домовой. О происхождении домовых рассказывают следующую легенду. Когда Господь при сотворении мира сбросил на землю всю непокорную и злую небесную силу, которая возгордилась и подняла мятеж против своего Создателя, на людское жилье попадали нечистые духи. При этом неизвестно, отобрались ли сюда те, которые были подобрее прочих, или уж так случилось, что, приселившись поближе к людям, они обжились и пообмякли, но только эти духи не сделались злыми врагами, а оказались с привычками люде веселого и шутливого нрава.

Леший. Леший отличается от прочих духов особыми свойствами, что присущи ему одному: если он идет лесом, то ростом равняется с самыми высокими деревьями, выходя для прогулок и забав на лесные опушки, он ходит там малой былинкой, ниже травы, свободно укрываясь там под любым ягодным листочком.

Оборотни. Оборотни – такие же мнимые существа как и русалки. Чтобы стать настоящей русалкой, то есть потерять право и возможность возвратиться в первобытное состояние, по народным толкам, необходимо четыре года. Только девушкам-самоубийцам возврата нет. Точно так же не закрыт путь для обратного превращения всякого сорта оборотням, волкодлаков или волколаков. Это суть чаще всего люди, обращенные в волка, реже в собаку, кошку, куст, пень и прочее.

Примеров такой нечисти в книге Максимова, как и в народных преданиях, предостаточно. Но это еще не все. Языческие образы зачастую встречаются в фольклорном народном творчестве – в сказках, преданиях, пословицах, поговорках. Откроем книгу В.И. Даля ''Пословицы русского народа'':5 простой народ упорнее хранит и сберегает исконный быт свой.

Среди собранных Далем пословиц и поговорок нередко встречаются и такие, где видны отголоски язычества:

Просил Святого, пришло до слова просить клятого.

Всяка нежить на праздник тешит.

Бог любит праведника, лихо (одноглазое, часто леший) ябедника.

Много встречается пословиц и поговорок, где отражены дурные приметы – тоже своеобразная дань язычеству. Чаще всего они связаны со смертью:

Грешно дать умереть младенцу в люльке – все одно, что на виселице.

Умереть на печи – все равно, что с перепою, с печником в обнимку, змеем исповеданным.

Чрезвычайно сильна связь в народном творчестве языческих образов со смертью. В книге Ю.М. Лотмана6 можно найти тому подтверждение. Народ в сказках поход героя к нечистым всегда представляет как поход в царство мертвых, откуда ворота нет. В том и геройство, что вышел с того света – образ уже христианский, с верой победил оковы смерти – образ чисто библейский.

Можно вспомнить тому такие примеры:

Баба Яга – костяная нога (!) говорит: ''Чую, чую дух русский! (читаем: дух живой).

Попасть к Яге обычно можно, когда дорожку укажет водной, леший, иная нечисть – прямая дорожка к смерти.

Такие мотивы можно встретить не только в русских сказках. Попадает, например, английский рыцарь в холм эльфов, а выбирается оттуда через долгие годы – все вокруг изменилось до неузнаваемости.

Заключение.

Знаком сегодняшнего дня стало повальное возвращение к церкви. Прежде всего, это стало возможно. Вторая причина отмечается многими исследователями культуры – значительное стремление к церкви замечается тогда, когда хуже становится жить.

Что же с язычеством? Оно и сегодня присутствует в тех же формах – праздниках, устном народном творчестве, обрядах. На фоне возрождения христианской церкви столь же стремительно возрождается языческая обрядовость – шаманизм, знахарство и так далее.

Что интересно, сегодня официальная церковь всеми силами старается отмежеваться от остатков язычества. Суть ясна – церковь восстанавливает свои утраченные позиции, и не желает их делить ни в какой мере. Но язычество столь же сильно держится за народ, мне кажется его невозможно вытравить из народного сознания до конца ни церковью, ни идеологией. В какой то мере язычество – часть самобытной культуры, от нее неотделимо и не может умереть или исчезнуть.

Список использованной литературы.

Георгиева Т.С. Русская культура: история и современность: учебное пособие. – М.: Юрайт, 1998. – 576 с.

Даль В. И. Пословицы русского народа. – СПб. : ТОО ''Диамант'', 1996. – 480 с.

Лотман Ю.М. Волшебные сказки. – М.: Культура, 1984. – 662 с.

Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903. – 171 с.

Мухина З.З. Шитова В.Н. Архитектура, скульптура живопись. – М.: ТОО ''ИнтелТех'', 1994. – 40 с.

Шлиман Е.Е. Экспансия христианской идеи. – М.: Культура, 1993. – 314 с.

topref.ru

Оглавление.

1. Введение.

2. Становление христианства: война с пантеоном.

3. Христианизация Руси.

4. Языческие образы христианского мира.

5. В качестве заключения: христианство и язычество сегодня.

6. Список использованной литературы.

Введение.

Христианство на сегодняшний день – одна из самых распространенных мировых религий, к христианским странам можно отнести большую часть Европы, Россию, Новый Свет. История большинства европейских стран неразрывно связана с христианством, так как само образование этих государств во многом являлось следствием христианизации.

Христианские представления за последние два тысячелетия стали культурной основой развития многих стран, так, например, культуру России невозможно представить без христианства. Идеи христианства проникли в литературу, театр, архитектуру и живопись, скульптуру и народное творчество.

Исторически сложилось так, что христианство стало не коренной религией большинства народов, где-то оно вытеснило прежние религиозные представления, где-то ужилось, синкретзировалось с ними. Нередки сегодня наложения христианских идей на языческие обрядовые традиции.

Именно язычество в большинстве случаев предшествовало христианству, где в форме сложно организованного пантеона богов, как в античном мире, где в виде обрядового поклонения многочисленным духам и полубогам. Христианство постепенно стало главенствующей религией, но народ сохранил в памяти свои прежние страхи, своих прежних кумиров и богов. Где они сегодня? Как они проявились в культуре? Находят ли лазейки в народное сознание? Об этом пойдет речь в данной работе.

Становление христианства: война с пантеоном.

Наиболее серьезным препятствием, которое встретила экспансия христианства, оказались античные (Древнегреческие и Древнеримские) пантеоны богов. Некоторые исследователи отмечают, что ''только начавшийся распад античной культуры позволил так легко христианской диалектической триаде свергнуть богов с Олимпа''.[1] Более того, нередко отмечается, что во многом сыграла роль схожесть христианской троицы с античной:

1. Дух (ум) – определенность единого. Некоторое бытие, в котором мыслящее и мыслимое – одно и то же.

2. Душа, которая существует через противопоставление себя телу. Это двигатель космоса, мышление, которое разворачивается во времени.

3. Космос – воплощение единства трех ипостасей в их наиболее совершенном виде; под космосом часто понималось человеческое тело, ''созданное по образу и подобию''.

Итак, язычество под напором христианства сдает свои позиции. Прекрасно этот триумф христианства характеризует христианская история об одном из мучеников-апостолов, пред которым упали ниц античные идолы, как только он вошел в святилище. Реальным выражением этого триумфа стало закрытие в 529 году Платоновской академии.

В искусстве неожиданный всплеск интереса к героям-титанам; и действительно, как схожи образы Христа, давшего людям осознание истины и образ Прометея, принесшего им огонь.

Христианство противопоставило себя всему пантеону, взяло на себя все задачи, которые прежде решал цельный, сложно организованный сонм богов. Культурный шок, который неизбежно следовал за крушением многовековых представлений, стал одной из причин ввергших Европу во тьму средневековья. ''Это была месть прежде всесильных кумиров''.[2]

Христианизация Руси.

Более сложной оказалась ситуация в Древней Руси. Языческая культура не была не грани развала, напротив, были серьезные попытки объединить русские земли под эгидой языческого пантеона. Проблема состояла лишь в определении пантеона и его иерархии.

Христианизация Руси была событием не объективным, но выгодным исторически: князь Владимир решил принять христианство и жениться на византийской царевне Анне – ход чисто политический. Прежде князь Владимир предпринимал попытки создать пантеон, в котором были бы представлены божества разных земель. Позже сложный выбор между исламом, иудаизмом, католицизмом и православием был определен в пользу православия.

Процесс обрусения византийского стиля, его стремительность, позволяет предполагать, что у восточных славян уже была достаточно развитая культура. Причиной победы христианства могла стать прежде всего объективная необходимость объединения славянорусов: христианство же давало такую возможность.

С приходом христианства все языческие обряды стали преследоваться как греховные. Однако вытравить вековые обычаи, вошедшие в плоть и кровь, оказалось невозможно. И тогда церковь как бы ''окрестила'' языческий обряд, включив его в пасхальный цикл. Так, до сих пор сохранился обычай предков приносить на могилу предков дары: крашенные яйца, куличи и т.д.; сама пасха как праздник пришла к нам из языческих времен.[3]

Синтез славяно-русской дохристианской культуры с тем культурным пластом, который поступил на Русь с принятием христианства из Византии и Болгарии и приобщил страну к византийской и славянской и христианской культурам, а через них – к культурам античной и ближневосточной, создал феномен русской средневековой культуры.

Языческие образы христианского мира.

Кроме огромного количества языческих праздников, которые христианство приняло и канонизировало, в народе, в среде, которой чужды официальные каноны, осталось много очевидных черт языческого прошлого.

Прежде всего это сохранившаяся в атрофированной форме и сегодня вера в представителей так называемой ''нечистой силы''. Читаем у С.В. Максимова[4] – этнографа, путешественника, исследователя традиций, языка и верований русского народа: в народном сознании глубоко укоренилось верование, что сонмы злых духов неисчислимы. Очень мало на свете таких заповедных святых мест, в которые они не дерзали бы проникать…

Современные исследователи обрядности и культуры русского народа однозначно отмечают, что вся нечистая сила есть старые языческие боги или полубоги, не выветрившиеся из сознания народа. Христианский Бог ревнив и не терпит конкурентов; конкуренты свергнуты и им одна дорога – стать слугами главного противника Бога – сатаны. Кстати, это прекрасно соответствует библейским мотивам о возгордившихся ангелах. Справедливости ради следует отметить, что по данной схеме местные боги превращались с приходом христианства в его врагов не только на Руси.

Теперь можно привести несколько примеров нечистой силы из книги Максимова:

1. Домовой. О происхождении домовых рассказывают следующую легенду. Когда Господь при сотворении мира сбросил на землю всю непокорную и злую небесную силу, которая возгордилась и подняла мятеж против своего Создателя, на людское жилье попадали нечистые духи. При этом неизвестно, отобрались ли сюда те, которые были подобрее прочих, или уж так случилось, что, приселившись поближе к людям, они обжились и пообмякли, но только эти духи не сделались злыми врагами, а оказались с привычками люде веселого и шутливого нрава.

2. Леший. Леший отличается от прочих духов особыми свойствами, что присущи ему одному: если он идет лесом, то ростом равняется с самыми высокими деревьями, выходя для прогулок и забав на лесные опушки, он ходит там малой былинкой, ниже травы, свободно укрываясь там под любым ягодным листочком.

3. Оборотни. Оборотни – такие же мнимые существа как и русалки. Чтобы стать настоящей русалкой, то есть потерять право и возможность возвратиться в первобытное состояние, по народным толкам, необходимо четыре года. Только девушкам-самоубийцам возврата нет. Точно так же не закрыт путь для обратного превращения всякого сорта оборотням, волкодлаков или волколаков. Это суть чаще всего люди, обращенные в волка, реже в собаку, кошку, куст, пень и прочее.

Примеров такой нечисти в книге Максимова, как и в народных преданиях, предостаточно. Но это еще не все. Языческие образы зачастую встречаются в фольклорном народном творчестве – в сказках, преданиях, пословицах, поговорках. Откроем книгу В.И. Даля ''Пословицы русского народа'':[5] простой народ упорнее хранит и сберегает исконный быт свой.

Среди собранных Далем пословиц и поговорок нередко встречаются и такие, где видны отголоски язычества:

1. Просил Святого, пришло до слова просить клятого.

2. Всяка нежить на праздник тешит.

3. Бог любит праведника, лихо (одноглазое, часто леший) ябедника.

Много встречается пословиц и поговорок, где отражены дурные приметы – тоже своеобразная дань язычеству. Чаще всего они связаны со смертью:

1. Грешно дать умереть младенцу в люльке – все одно, что на виселице.

2. Умереть на печи – все равно, что с перепою, с печником в обнимку, змеем исповеданным.

Чрезвычайно сильна связь в народном творчестве языческих образов со смертью. В книге Ю.М. Лотмана[6] можно найти тому подтверждение. Народ в сказках поход героя к нечистым всегда представляет как поход в царство мертвых, откуда ворота нет. В том и геройство, что вышел с того света – образ уже христианский, с верой победил оковы смерти – образ чисто библейский.

Можно вспомнить тому такие примеры:

1. Баба Яга – костяная нога (!) говорит: ''Чую, чую дух русский! (читаем: дух живой).

2. Попасть к Яге обычно можно, когда дорожку укажет водной, леший, иная нечисть – прямая дорожка к смерти.

Такие мотивы можно встретить не только в русских сказках. Попадает, например, английский рыцарь в холм эльфов, а выбирается оттуда через долгие годы – все вокруг изменилось до неузнаваемости.

Заключение.

Знаком сегодняшнего дня стало повальное возвращение к церкви. Прежде всего, это стало возможно. Вторая причина отмечается многими исследователями культуры – значительное стремление к церкви замечается тогда, когда хуже становится жить.

Что же с язычеством? Оно и сегодня присутствует в тех же формах – праздниках, устном народном творчестве, обрядах. На фоне возрождения христианской церкви столь же стремительно возрождается языческая обрядовость – шаманизм, знахарство и так далее.

Что интересно, сегодня официальная церковь всеми силами старается отмежеваться от остатков язычества. Суть ясна – церковь восстанавливает свои утраченные позиции, и не желает их делить ни в какой мере. Но язычество столь же сильно держится за народ, мне кажется его невозможно вытравить из народного сознания до конца ни церковью, ни идеологией. В какой то мере язычество – часть самобытной культуры, от нее неотделимо и не может умереть или исчезнуть.

Список использованной литературы.

1. Георгиева Т.С. Русская культура: история и современность: учебное пособие. – М.: Юрайт, 1998. – 576 с.

2. Даль В. И. Пословицы русского народа. – СПб.: ТОО ''Диамант'', 1996. – 480 с.

3. Лотман Ю.М. Волшебные сказки. – М.: Культура, 1984. – 662 с.

4. Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903. – 171 с.

5. Мухина З.З. Шитова В.Н. Архитектура, скульптура живопись. – М.: ТОО ''ИнтелТех'', 1994. – 40 с.

6. Шлиман Е.Е. Экспансия христианской идеи. – М.: Культура, 1993. – 314 с.

[1] Шлиман Е.Е. Экспансия христианской идеи. – М., 1993. – 314 с.

[2] Шлиман Е.Е. Экспансия христианской идеи. – М., 1993. – 314 с.

[3] Георгиева Т.С. Русская культура: история и современность: учебное пособие. – М., 1998. – 576 с.

[4] Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903. – 171 с.

[5] Даль В.И. Пословицы русского народа. – СПб., 1996. – 480 с.

[6] Лотман Ю.М. Волшебные сказки. – М., 1984. – 662 с.

www.ronl.ru

Для начало давайте разберемся, что представляет из себя язычество, в современном понятии.

«.. наши предки не называли себя ни язычниками, ни родноверами ни как-то еще.

Сейчас родноверие (родная вера) стало вообще отрицательным, ибо организаторы из людей сделали таких же, как в Украине правосеков-дравосеков, которые уже много «дров наломали». К сожалению, сейчас из-за некоторых особей язычество считается злом.

Раньше люди жили родовой традицией, верой предков, уважали иные народности, культуры, жили в гармонии с природой, им не было нужды как-то себя обозначать. Обозначали их христиане и представители других религий, давая понять что язычники – это те, кто верит в старых родовых богов.Сегодня язычниками называют людей, также идущих родовым путем, живущих народными традициями, верой в родовые силы, многие уезжают из городов в родовые поселения — экопоселения, живут в гармонии с природой, многие стали вегетарианцами и сыроедами. Есть археологи, которые говорят, что раньше люди были вегетарианцами, сыроедами, а потом их сменили мясоеды. Почему так произошло, читайте и изучайте Веды, те, что в Индии, а не те, что у иглиистов. У инглиистов это сборник книг из разных источников – свое время это был бизнес проект, об этом уже много написано….

Как утверждают инглиисты, что язычники — это «языче никакие», с такими понятиями это значит погружаться в бездну абсурда и называть по указке провокаторов своих же родовичей инородцами.

Кому это нужно? Разумеется, это нужно в первую очередь тем, кто всеми силами пытается разъединить славянский мир, а язычество как народную традицию поделить на множество сект и кружков, где у каждого будет своя «священная» книга и свод правил, свои «жрецы», которые будут называть только свой кружок истинным и стравливать людей друг с другом. Вот таким персонажам и нужно внедрять в славянство такие термины, как «языче никакой», «язычник – инородец» и т.д.

Запомните Язычество – языче означает народ, получается, что язычество это народная традиция, вера в богов, путь родовой традиции и мировоззрения, жить в гармонии с окружающим миром в мире и в доброте». Единственное что нас отличает от других, мы никогда ни на кого не наподдали, а только защищались и защищали свои земли.

Христианство стало проникать на Русь задолго до ее крещения. Есть исторические сведения, что часть руссов была крещена еще в IX веке при Аскольде (ум. в 882). Более того, само крещение Руси носило официальный характер, а константинопольским патриархом Фотием был послан на Русь архиепископ для создания здесь церковной структуры. Однако в этот период на Руси, по-видимому, шла борьба язычества с христианством, и окончательно христианство утвердилось более чем через 100 лет.

Как пишет летописец Карамзин в своих историографиях: русские были дикими и жестокими. В борьбе с нуждой, зверями и природными стихиями шли в ход все методы. Бесконечные войны заливали кровью землю, храбрость русских богатырей была злодейской. Продолжалось это до тех пор, пока не появилось христианство на Руси. Оно в корне изменило жизнь людей, их поведение и отношение к окружающей действительности. Как известно многих крестили помимо их воли, насильно.

Считается, что первой приняла христианство княгиня Ольга, крестившись в Византии это было примерно в 957 году. По какой причине она приняла христианство остается тайной. Тем не менее, по свидетельству летописей, среди дружинников князя Игоря (ум. в 945) имелось немало христиан, а в Киеве действовала христианская Церковь, где совершались богослужения и приносилась присяга, «ибо многие варяги и хазары» были христианами.

Можно предположить, что в те времена Русь в IX-X веках была традиционно связана с Константинополем – Царьградом. Эти связи в значительной степени определили ориентацию Киевской Руси на восточно-христианский мир.

Но понемногу Ольга делала свое дело, страстно желая ввести христианство на Руси, для этого начала уговаривать своего сына Святослава пойти по ее пути. Но князь был против христианства.

Тем временем князь Святослав превратил Киев в центр Руси и к середине 10 века Русь становится могучим государством. Это сыграло немаловажную роль в развитии христианства под воздействием Византии.

Придя к власти после смерти Святослава, царем стал Владимир, который принял решение о крещении Руси.

В «Повести временных лет» есть эпизод называется «Сказание о Владимировом крещении» в Киев в 986 году пришли представляющие восточное христианство посланцы из Константинополя, миссионеры из Рима, а также представители иудаизма и ислама. Согласно легенде, князю Владимиру больше всего понравилась речь греческого проповедника, однако он еще не торопился принять христианство восточного обряда. На следующий год князь отправил в разные страны посольства, чтобы они на месте могли ознакомиться с каждой из религий. Летопись рассказывает, что латинские и мусульманские обряды не произвели на послов особого впечатления, Константинополь же и греческие церковные службы привели послов в восторг, и они усиленно стали склонять Владимира к принятию христианства восточного обряда. Однако окончательное принятие христианства Владимиром оказалось связанным с военно-политическими обстоятельствами — походом на Корсунь и женитьбой на греческой царевне; условием женитьбы было крещение Владимира. Вернувшись в Киев в 988 году, Владимир разрушил языческие капища и крестил в Днепре народ, после чего начал «строить в городах церкви и назначать попов».

Нам по сей день рассказывают, что Владимир это яркая личность и сейчас его причислили как христианского святого. Но по натуре своей содержал гарем, устраивал оргии, даже приносил в жертвы христиан. Опыт полководца и мудрость политика сочетались в нем с яростью и необузданной жестокостью. Пьяные пиры посвящались христианским праздникам.

Есть предположение, что Владимир был сыном раввина т.е. он не был славянином, руссом, а был из рода хазарского. Благодаря княгине Ольги он стал сыном Святослава т.е Святослав был отчим Владимиру. Что не редкость у нас на Руси.

Впоследствии Владимир активно содействовал укреплению и распространению христианства, а официальной датой крещения Руси традиционно стали считать 988 год.

После крещения на Руси началась и продолжалась в течение нескольких веков борьба между христианством и язычеством.

Резко изменились сами представления о добре и зле. Злом стало считаться все языческое («поганое» на английском paganism), называемое дьявольским. На смену противопоставления: зима – лето, день – ночь, Бог – дьявол. Силы добра и зла становятся более потусторонними, а солнце из высшего разумного существа превращается в одно из природных тел.

Передовым отрядом в борьбе добра и зла становятся монахи, о чем свидетельствует их одежда. Монашеское одеяние – своеобразный мистический аналог воинской формы. Пояс – знак готовности к службе, особый плат «параман» – символ «язв Христовых», черная мантия – отлучение от мира, клобук – шлем. Монахи борются с невидимым врагом – дьяволом и его слугами. Иноческие добродетели – их духовное оружие. Женщины-монахини – духовные «невесты Христовы», а русалии – девушки, принимавшие участие в языческих игрищах, стали называться невестами Сатаны.

В целом борьба христианства с язычеством закончилась подменной это хорошо заметно по праздникам.

Один из основных праздников – Купала, заменили на рождества Иоанна Крестителя, превратился в Ивана Купала.

Новый год поменяли на Рождество Христова и впоследствии появилась елка как символ райского древа жизни, на котором растут золотые яблоки и орехи.

Коляды сохранились как рождественские колядки.

Праздник Перуна помеяли в Ильин день (20 июля).

Праздник окончания жатвы – в Спас (6 августа).

Праздник «первых всходов» соединился с днем Бориса и Глеба (2 мая)

благословения хлебов – с Рождеством Богородицы.

Сохранились и названия прежних богов, трансформировавшихся в ангелов и святых: Велес стал святым Власием, покровителем скота.

Языческое восприятие природы во многом было перенято христианством, об этом писал А.П. Щапов в «Исторических очерках народного миросозерцания и суеверия», – церковные учителя внушили народу, на основании греко-восточного христианского мировоззрения, что над каждой стихией, над каждым явлением природы Бог поставил особых духов, ангелов». Илья-пророк (Перун), который ездит по небу в огненной колеснице и проливает дождь на землю.

Особенно тесно соприкасается христианство с язычеством в очень распространенной на Руси апокрифической литературе. В стихе о «Голубиной книге» читаем:

«У нас белый вольный свет зачался от суда Божия; солнце красное от лица Божьяго, самого Христа Царя Небесного; млад светел месяц от грудей его; звезды частые от риз Божиих; ночи темные от дум Господниих; зори утренни от очей Господниих; ветры буйные от Свята Духа; у нас ум-разум Самаго Христа, Самаго Христа, Царя Небесного; наши помыслы от облак небесных; у нас мир-народ от Адамия; кости крепки от камени; телеса наши от сырой земли; кровь-руда наша от черна моря».

В «Беседе трех святителей» святитель Григорий «рече: от коликих частей сотворен бысть Адам? Василий рече: от осьми частей: от земли тело, от моря кровь, от солнца очи, от камени кости, от облака мысли, от огня теплота, от ветра дыхание, от света… дух». Тут соединение древнеиндийских сказаний с христианскими представлениями.

Или Егорий Храбрый из народного стиха. Это и святой Георгий Победоносец, на гербе Москвы поражающий змия, и олицетворение античной добродетели – мужества. Его мать – София, по имени еще одной античной добродетели – мудрости. Образ Софии Премудрости как бы объединяет языческое представление о мудрости с христианством. В России храмы (иначе хоромы, как назывались княжеские дома от «хоро» – круг) в честь Софии во многих городах были главными (в Киеве, Новгороде).

Все природные явления (знамения и т. п.) сохранили свой магический смысл, но стали восприниматься чаще всего как божья кара. Языческое отношение к природе как активной силе дошло до современной поэзии.

Христианские представления о добре и зле, входя в соприкосновение с более древними, укреплялись на Руси, отстраняя языческие взгляды в область сказок и преданий. Распространению христианской морали помогали те люди, которые следовали ей в наибольшей степени и впоследствии объявлялись церковью святыми.

Можно сказать, что хоть и христианство и пришло на Русь, но приметы, атрибутика остались народными. Любая гадалка применяет христианские атрибуты, многие ходят к бабкам, чтобы убрали всякий недуг, а бабка та молитвы читает христианские, да наговоры читает.

artsgtu.ru

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

КИЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. ДРАГОМАНОВА

РЕФЕРАТ

С КУЛЬТУРОЛОГИИ

Выполнил студент 33 группы

Корниенко Алексей

Киев 2009

Древнерусское язычество, с точки зрения многих исследователей, недостаточно изучено, хотя настолько глубоко проникло практически во все стороны русской культуры, не исключая и христианства, что до сих пор мы встречаемся со многими его явлениями. Период домонгольской Руси иногда называют “золотым веком” ранней русской культуры [23], но не одно лишь христианство составляло сущность этого периода — языческие основы присутствуют и в фольклоре, и упоминаются в летописях.

Обожествляя природу во всех ее проявлениях, древний славянин связывал свои радости с добрым божеством, а горести — со злым. Так появились первые объекты поклонения, о чем вдохновенно писал Кайсаров: “История человечества показывает нам, что до того еще, как человек не знал искусства делать себе изображения богов, чтил он некоторые предметы, предлагаемые ему природою. С удивлением взирал он на огненный шар, катящийся над его головою, стоял у порывистого ручья, шумно ниспадавшего с горы в долину, чувствовал приятное дуновение воздуха, изумлялся, был вне себя от восторга; он не примечал, чтобы существо, подобное ему, всем этим управляло” [199, с. 28, 29]. Не обнаружив таких существ, славяне поклонялись природе: рекам (Бугу или Дону), озерам (Ильмень-озеру), рощам или холмам (недаром в фольклоре упоминается Лысая гора). Это самый древний слой языческих верований, с ним связаны все последующие божества и объекты поклонения.

Поэтическое одухотворение природы вызвало к жизни в сознании древних славян представления о различных неперсонифицированных божествах, злых и добрых. Одни оберегали дом, угодья и окружающую природу, другие, враждебные человеку,-— требовали особого к себе отношения. Духов было великое множество: домовой, банник (дух бани), кутный бог, дрёма (вспомним детскую песенку “Ходит Дрёма возле дома”), баюн (кот-баюн — сказочник), домашние духи-“вредители” — злыдни, бесы, шишиги, кикиморы. Добрые и злые божества населяли и окрестности. Русалки первоначально были берегинями, помогающими попавшему в беду человеку, и только христианское мировоззрение превратило их в утопленниц. Были и другие берегини: первоначально женское божество Полкан (“полуконь”, позже превратилось в сказочного богатыря полуконя, получеловека), возникшее по аналогии с другими подобными божествами — птицами с лицом женщины: Жар-птица, Ноготь-птица, оберегающими жизнь человека, его скот, посевы. Лесные духи — разные лешие, мавки, лихо одноглазое, анчутки (помесь черта и утки) — олицетворяли опасные силы природы.

Развитие отношений с природой, попытки лучше понять ее привели к персонификации сил природы — появлению могущественных богов. Центральное место занимают божества солнца, света, с ними славяне связывали происхождение всего земного, в том числе своего рода. Таким богом был Даждьбог, создавший свет, тепло, солнце, времена года, бог, охраняющий род (в “Слове о полку Игореве” славяне называются даждьбожьими внуками). У многих племен западных славян таким божеством был Световид с четырьмя лицами, символизирующими его власть на четыре стороны света, даровавший людям урожай, изобилие, свет и тепло. Бог солнца Хоре был также и богом врачевания. Его имя произошло от греческого понятия, обозначающего круг (отсюда хоровод, хоромы —-круговая застройка) [199].

Особое место в пантеоне славянских богов занимал Перун. Любопытно, что когда в 988 году киевский князь Владимир принял христианство, то “Перун, как важнейший из богов, получил и большее наказание перед прочими богами. В Киеве его привязали к лошадям и таким образом тащили по городу до реки, а там двенадцать молодых людей били его палками, а потом бросили в реку и сделали конец его славе” [там же, с. 56].

После Перуна по значимости шел Велес-Волос. Б. Рыбаков считает, что он был также богом богатства. “Выражение идеи богатства... ведет нас в совершенно определенную историческую эпоху, когда главным богатством племени были именно скот, стада крупного рогатого скота, “говяда”, т. е. в бронзовый век” [там же, с. 220]. Культ Велеса был связан с культом мертвых, культом предков: предавая мертвых земле, славяне считали, что они помогают плодородию и богатому урожаю. Вплоть до XIX века крестьяне оставляли ему в жертву колосья “на бородку” от последнего снопа, отсюда у славянских народов почтительное отношение к последнему снопу, его зерна считали плодовитыми и примешивали к посевным.

Кроме природных божеств, а также Рода и Рожаниц, был Дид — прародитель, “хранитель рода и прежде всего детей”... Для тех, кто считали, что ведут свой род от Перуна... это еще и синоним Перуна” К таким божествам относили и женские божества — Золотую Бабу, Мокошь — покровительницу домашнего изобилия и женских рукоделий. Богиню Мокошь воспринимали как “мать счастья”, рисовали “пряхой, вмешивающейся в женские работы, тайком стригущей овец, запрещающей прядение в праздничные дни” [там же, с. 15, 187].

Особое место в языческом сознании древних славян занимали календарные праздники, они расширяли пантеон богов, приурочивая к главным природным состояниям множество других объектов поклонения. Многие праздники приходились на переломные периоды природных циклов — встречи и проводы зимы (коляда и масленица), весны (радуница и семик), лета (русалии и купала) — или были связаны с земледельческими работами. До наших времен сохранился праздник Коляды (лат. calendae), воплощения новогоднего цикла, которому на святках посвящались величальные песни — колядки. “Солнце наряжается по-праздничному в сарафан и кокошник и едет “в малеваному возочку на вороному конечку” в теплые страны (к весне и лету)” [там же, с. 77]. На смену старому нарождается “новое солнце”, оно и будет светить в новом году. До сих пор мы представляем Новый год в виде младенца или маленького мальчика.

Самым известным летним праздником был Купала, или Ярила, праздновавшийся в день летнего солнцестояния. Обряды, совершаемые на празднике, и название — Купала (от глагола купать, кипеть; родств. лат. cupido “стремление”) указывают на связь купальских ритуалов с огнем — земным и небесным (солнцем). “В ночь на 24 июня был обычай не спать: караулить встречу месяца с солнцем...” В эту ночь жгли костры, прыгали через них, чтобы показать молодечество и испытать счастье. Считалось, что в эту ночь могут происходить различные чудеса. Непременным ритуалом праздника было предание соломенной куклы Купалы огню под шутки, непристойные песни и причитания [там же, с. 78].

Были на Руси свои боги любви — Лада или Лель, подобный греческому Амуру, различные местные божества. Славяно-русскую мифологию, богатую и поэтичную, постигла печальная участь: при введении христианства, по свидетельству летописей, целые деревни, где жители держались за прежнюю веру, выжигались и уничтожались, а вместе с ними ушли в небытие многие славянские мифы.

Конечно, христианство должно было сыграть и сыграло свою главную роль в культуре и истории России, в период становления русской государственности оно стало ее цементирующей основой. Христианство нашло на Руси и свою культурную основу: почитание главы рода, его зачинателя органически сплелось с идеей Бога-Творца, Бога-Отца, создателя, заступника и высшего судии. В древнем язычестве (у балтийских славян) было триглавое божество Триглав, головы которого символизировали власть над тремя царствами — небом, землей и преисподней. Эти языческие верования как бы предвосхитили некоторые стороны христианского культа.

Многие элементы славянского язычества органично вошли в христианскую культуру. Календарные праздники древних славян воплотились в праздниках, посвященных христианским святым: праздник Купала соединился с поклонением Иоанну Крестителю, Перун преобразовался в образ Ильи-пророка, Мокошь — в Параскеву Пятницу, которой выстроена была в Новгороде церковь, праздник масленицы предваряет великий пост и так далее. Главные праздники христианства сочетаются как с календарными состояниями природы, так и со сроками полевых работ. Совсем не случайно праздник Пасхи, воскресения Бога является весенним праздником, когда возрождается (воскресает) земля и все живое. Не случайно Рождество Христово приходится на тот же период, что и праздник Коляда, когда рождение младенца-солнца отождествляется с рождением младенца Христа. Праздник же Рождества Богоматери приходится как раз на окончание уборки урожая.

Однако взаимодействие славянского язычества с христианством не было безоблачным, их отношения не сводились к простой замене одних божеств другими. Переосмысление языческих богов и их функций произошло, скорее, вопреки, чем благодаря христианству, особенно сильно порицавшему веселые праздники, на которых хмельной разгул, брань, гаданья имели магическое значение. Официальная русская государственность и церковь всячески поносили язычество: одна из записей XI века гласит, что люди живут “не слушая божественных словес, не аще плясци или гудци (играя на гудках) или ин хто игрецъ позовёть на игрище или на какое зборище идольское, то вси тамо текут радуяся... и весь день то (т) предстоят позорьствуюе тамо” [там же, с. 146].

Приход христианства на Русь, определенным образом негативно сказавшийся на языческой культуре, имел важные, далеко идущие последствия — и политические (объединение Руси вокруг общей религии, заключение союза с Византией), и культурные. Христианство обогатило русскую культуру множеством уже развитых культурных ценностей, придало безудержной поэтической фантазии древних славян более совершенную и гармонизированную форму, внесло в славянский мир сложнейшую логическую и образную систему, выработанную человечеством. Принятие христианства было осознанным выбором Владимира Святославича, хотя некоторые источники утверждают, что якобы первое крещение приняли киевские князья Дир и Аскольд еще в 60-е годы IX века, практически за сто лет до официального принятия христианства. Благодаря просветительской деятельности Кирилла и Мефодия еще до реформ Владимира на Руси были переведены с греческого некоторые богословские книги, поэтому просвещенные и грамотные люди в какой-то мере были знакомы с текстами Священного писания.

Христианство ввело Русь в культуру остальной Европы, что было немаловажно для развития и укрепления внешнеполитических связей. “Христианство с его монотеизмом, иерархией святых, развитым учением о господстве и подчинении, проповедью непротивления злу и насилию наиболее полно отвечало феодальному строю” [23, с. 15]. Как мировая религия, христианство отвечало интересам практически любой народности, входившей в русское государство, и во многом способствовало дальнейшему развитию общества на протяжении последующих эпох.

Культурную роль принятия христианства на Руси трудно переоценить. Одним из самых значительных последствий этого явления была выработка нового мировоззрения, в котором непосредственность, искренность и целостность языческого мировоззрения сочетались с высокими моральными установками, с идеей жертвенности во имя общего дела, наконец, с идеей единства, столь необходимого феодальному государству.

К XII веку Россия насчитывала множество богатых городов — Чернигов, Полоцк, Галич, Смоленск, Суздаль, Владимир и другие. Недаром скандинавы называли Северо-Западную Русь Гардарикой — “страной городов”. Появляются “стольные” города с резиденциями князей, монастырями, соборами, боярскими палатами. Постепенно устанавливается особый тип русского города — “окольный город”. В центре сооружается укрепление — детинец, с XIV века именуемый кремлем. В кремле находились резиденция князя и все административные здания. Рядом с кремлем располагался посад с торговой площадью, как правило, обнесенный мощными стенами. Строительство домов ведется по улицам, мощенным деревом, но за отсутствием общего плана застройки улицы на всем своем протяжении имели разную ширину и были кривыми и извилистыми. Русский средневековый город отличался от городов европейского типа: для них характерны были тесная застройка и узкие улицы, поэтому они росли ввысь, а все земельные участки горожан находились за городскими воротами. На Руси города строили просторно, дома располагались вольготно, вокруг жилищ — дворы, палисадники, сады, огороды. Европейские города либо подчинялись сеньору, либо были вольными, русские — находились под властью феодалов и церкви. Города на Руси были центрами торговли и ремесла, но в них еще не сложился, не оформился средний класс (подобный западноевропейскому бюргерству) со своими культурными и моральными ценностями.

К XII—XIII векам насчитывалось уже примерно 300 городов, в которых ремесленники представляли около 60 специальностей. По качеству изготовления оружия, доспехов, украшений русским мастерам не было равных в Европе. Хотя городские жители в социальном отношении не были однородными, но все они находились в равном положении перед власть имущими — и экономически, и политически.

Вокруг городов группировались деревни и села, входившие в земельные владения князей, бояр и церкви. Существовали города-крепости с немногочисленным населением. Развитие городов немало способствовало отделению целых областей от Киева.

Среди русских городов один выделялся своей абсолютной неповторимостью, в былинах и сказаниях его называли с почтительной торжественностью: господин Великий Новгород. Знаменит он был прежде всего своей древностью: на реке Волхов уже в IX веке (в летописи упоминается 859 год) стояло поселение, разделенное рекой на Торговую и Софийскую стороны, которые соединял Великий мост. Другая его особенность — многонациональность: здесь жили не только славяне, но и другие народности: водь, ижора, карелы, чудь, финны. Окрестные места были суровыми, но благодатными и для земледелия, и для охоты, и для рыбной ловли. В Новгороде варили соль (в ту пору весьма важный и ценный продукт), в окрестностях добывали железо. Новгородские ремесленники славились далеко за пределами своих земель. Новгород располагался на удобных водных путях, и прочие ремесленные города — Псков, Старая Русса, Великие Луки — поставляли через него свои изделия на внутренний и внешний рынок. Новгородцы имели торговые связи с Швецией. Данией, Германией, куда поставлялись изделия гончаров, ювелиров, оружейников и обычные дары природы — воск и мед, лен и пенька, меха, моржовые клыки. Из Европы везли сукно, предметы роскоши. Город рос и богател, украшался, строился, один из первых (если не единственный!) построил систему водоотведения (канализацию).

Не только экономическая самостоятельность делала Новгород единственным в своем роде: он был самостоятелен и политически. Еще в начале XI века город отказался платить дань великому князю и стал приглашать к себе “княжити” князей по своему выбору. В 1126 году новгородцы выбирают посадника из местных жителей (конечно, не простолюдина или ремесленника, а боярина), но именно так в первый и последний раз в Древней Руси появилась республика, где главные вопросы решало вече — собрание свободных жителей города (бояр, купцов и “черных людей” — ремесленников и мелких торговцев), избиравшее из бояр посадника, который ведал всеми делами Новгородской земли, и тысяцкого — начальника новгородского войска. Вместе с ними управлением города занимался архиепископ, он был казначеем, распорядителем земли и торговли, ведал внешней политикой, возглавлял церковный суд, наблюдал за ведением летописей, имел людей, состоявших у него на военной службе, и полк воинов. При этом в Новгороде было самоуправление. Город был поделен на пять округов (“концов”). В каждом округе было свое вече, выбиравшее старост, осуществлявших власть в округе. Только не было мира и благополучия в Новгороде: постоянно вспыхивали восстания горожан и крестьян, недовольных правлением бояр. “В 1228 году “простая чадь” Новгорода расправилась с архиепископом Арсением, прогнала его “акы злодея, пхающе за ворот” [125, с. 93]. С 1236 года князем в Новгороде стал Александр Ярославич (1220—1263), будущий Невский.

Новгородцы отличались от большинства жителей Руси более суровым в своем стремлении к справедливости и свободе отношением сограждан друг к другу, но и более возбудимым, “бунташным” духом. Дело, очевидно, в том, что, как пишет известный русский историк С. М. Соловьев (1820—1879), само вече имело неопределенный характер. Народ собирался на него по колокольному звону, чтобы выслушать князя, посадника или любых “недовольных граждан против князя или другого какого-нибудь лица”. Поэтому новгородцы выглядели крамольниками, присвоившими себе “волю любить добрых и казнить злых” [280, т. 2, с. 28]. Новгородский люд был и более развитым, способным дать достойный отпор любому враждебному для них действию — от великокняжеского посягновения на их независимость до вражеской агрессии.

В Новгороде было 69 церквей, в центре города возвышалась крепость (детинец) с мощными башнями и бойницами в них. Новгородские храмы, предназначенные не столько для торжественных, сколько для повседневных служб, отличались скромностью, а иногда использовались как складские помещения. Новгородские летописи, в отличие от других, например киевских, всегда торжественных, велеречивых и субъективных, просты в описании фактов, летописцев больше заботит точная запись событий новгородской жизни. Да и писались летописи не в монастырях, а среди так называемого “белого” духовенства, близкого к мирской жизни.

Период развития культуры домонгольской Руси обладает одной важной особенностью. До сих пор мы имели дело с историей древнерусского государства, в XII веке — это уже история самостоятельных княжеств и их политического и экономического противостояния, о чем свидетельствуют летописи и другие письменные источники. Их авторы призывают Русь к единству, но — подчеркнем — к единству политическому, а не к некоей религиозной или “русской идее”. Киевская Русь к тому времени утеряла свои позиции как централизующая власть. Многие удельные князья претендовали на киевский престол, усилились набеги окрестных кочевых и прочих племен, а выстоять под их натиском, сохранить свою независимость можно было только в единстве. Это прекрасно понимали образованные люди своего времени, они обращались не столько к народу, сколько к князьям, убеждая их в необходимости воссоединения: взывали к разуму, совести, доброй воле, славному прошлому.

Не удивительно, что слово, прежде всего письменное, начинает приобретать огромное значение, распространяется грамотность, особенно среди горожан. Князья, бояре, монастыри составляли библиотеки из наиболее значительных книг, их писали или переводили с других языков, переписывали, украшали орнаментами, виньетками, заглавными буквами — “буквицами”.

Раздробленность Руси привела к тому, что ее культура вбирает в себя областнические элементы, свойственные до того образу жизни жителей лишь определенной местности. В обособившихся друг от друга княжествах создавались свои обычаи и традиции, изменения касались не только поведения, одежды (отсюда такое разнообразие народных костюмов), песен, танцев, устных рассказов и былин, но и языка: постепенно углубляющиеся местные произносительные, лексические и грамматические расхождения привели к возникновению диалектов — местных наречий.

Русский фольклор также приобретает местные, областнические особенности. Появляются былины Киевского цикла, Новгородского цикла, по мнению большинства исследователей, существовали рязанские, ростовские, черниговские и другие былины. Сохранились, к сожалению, только Киевский и Новгородский циклы, отражающие различные типы государственности, характер отношений к государству составителей былин, следовательно, и самого народа. Для Киевского цикла характерно столкновение богатыря и князя, как в былине об Иване Гостином сыне, вызвавшемся на пиру Владимира показать свою удаль. Те, кто друг за друга попрятался, не приняв вызова Владимира, начали ставить заклады, при этом за Ивана об заклад бьются “руськи богатыри”, а за князя “бояра всё”. Это противопоставление двух сил уже носит социальный оттенок. В былине “Ставр Годинович” с князем состязается не богатырь, а жена Ставра Годиновича “Василиса, дочь Никулишна”, своим хитроумием победив не только князя, но и Алешу Поповича с Добрыней Никитичем. Новгородские герои более демократичны: Садко, например, не богатырь и не воин, а бедный гусляр, чудом получивший богатство и сумевший благодаря таланту и уму выбраться из пучин царя морского. Василий Буслаев, который со своей “хороброй дружинушкой” свершал буйные набеги, чем занимались некогда реальные новгородские “ушкуйники”, от Белого моря до Черного, бьется об заклад со всем Новгородом. При этом он, будучи весьма благочестивым, посетил святые места “душа спасти”. “Даже отправляясь на богомолье, замаливать свои грехи, Василий Буслаев остается таким же бунтарем. Но только теперь он вступает в единоборство с судьбой...” [48, с. 477].

Величайшим творением древнерусской культуры конца XII века является “Слово о полку Игореве” (1187), остающееся пока анонимным. По мнению Д. С. Лихачева, автор мог быть приближенным Игоря или Святослава, киевлянином или черниговцем, дружинником или ученым “книжником”. Некоторые считают, что автор — грамотный половец, не понаслышке знакомый с перипетиями похода, тем более, что задолго до описываемого похода хан Кончак был другом князя Игоря, и им вместе приходилось выступать против русских князей. Третьи предполагают, что “автор “Слова”, очевидно, был богатым феодалом, поэтом-певцом князей Ольговичей... и жил в Киеве при дворе старшего в их роде Святослава” [121, т. 2, с. 426]. Имя автора “Слова” до сих пор неизвестно и, считает Лихачев, вряд ли станет когда-нибудь известно.