|

|

|

|

Far Far |

WinNavigator WinNavigator |

Frigate Frigate |

Norton

Commander Norton

Commander |

WinNC WinNC |

Dos

Navigator Dos

Navigator |

Servant

Salamander Servant

Salamander |

Turbo

Browser Turbo

Browser |

|

|

Winamp,

Skins, Plugins Winamp,

Skins, Plugins |

Необходимые

Утилиты Необходимые

Утилиты |

Текстовые

редакторы Текстовые

редакторы |

Юмор Юмор |

|

|

|

File managers and best utilites |

Лицевые боли Лицевые боли могут быть проявлением. Лицевые боли реферат

«Боль в области лица и глазная боль»

Министерство образования Российской Федерации

Пензенский Государственный Университет

Медицинский Институт

Кафедра Терапии

Реферат

на тему:

«Боль в области лица и глазная боль»

Пенза

2008

План

1. Боль в области лица

2. Боль глазная

2.1 Глаукома

2.2 Ириты и иридоциклиты

2.3 Конъюнктивит острый

2.4 Эрозия роговицы

Литература

1. Боль в области лица

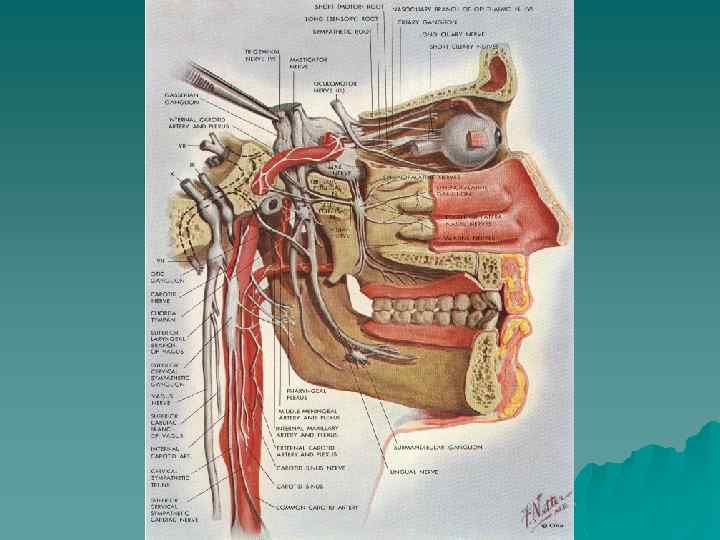

Боль в области лица преимущественно возникает при различных поражения тройничного нерва, языкоглоточного нерва, крылонебного узла, коленчатого ганглия лицевого нерва, носоресничного нерва; может проявляться также в виде ангионевралгий, синдрома патологического прикуса.

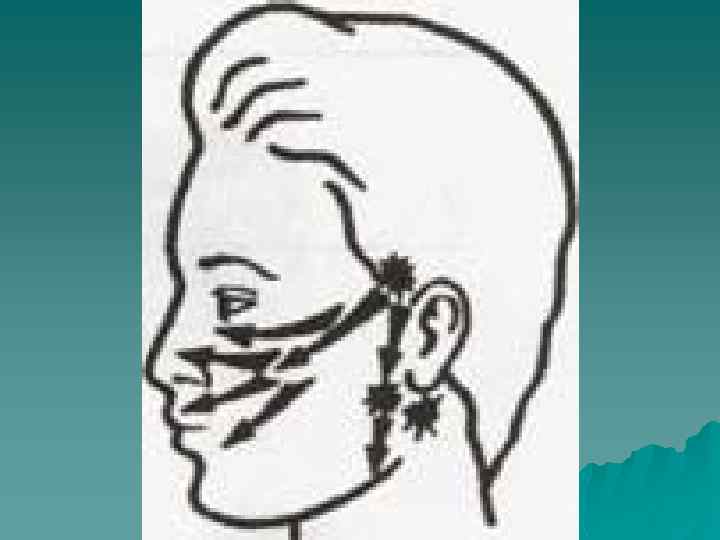

При невралгии тройничного нерва наиболее характерный признак – интенсивная приступообразная боль в зоне иннервации ветвей нерва, которая может возникать как без видимой причины, так и от раздражения пусковых, так называемых курковых зон – участков кожи лица или слизистой оболочки полости рта. Болевые приступы сопровождаются гиперемией лица, слезоточивостью, повышенным потоотделением, иногда – отечностью, герпетическими высыпаниями, двигательной активностью мимической мускулатуры.

Иногда отмечается снижение кожной, главным образом тактильной, чувствительности в зоне иннервации тройничного нерва.

Для невралгии языкоглоточного нерва характерна сильная, приступообразная боль в области глотки, миндалин, корня языка, угла нижней челюсти, в слуховом проходе, впереди ушной раковины. Начало приступа болей может быть связано с разговором или приемом пищи. Приступ сопровождается сухостью во рту, появлением густой вязкой слюны.

При невралгии крылонебного узла (синдром Сладера) приступообразная (в течение нескольких часов, а иногда и суток) распирающая боль появляется вначале в глубоких отделах лица, а затем распространяется на небо, язык, кожные покровы височной области, глазное яблоко. Наблюдаются отечность век, гиперемия конъюнктивы, обильное выделение слюны, носовой слизи, слезоточивость. Могут быть участки гиперемии на щеках.

Поражение коленчатого ганглия лицевого нерва вирусом опоясывающего лишая характеризуется появлением жгучей, приступообразной или постоянной боли в области уха, иррадиирующей на лицо, затылочную область и шею.

Возникают герпетические высыпания в наружном слуховом проходе, парезмимической мускулатуры, головокружение.

Невралгия носоресничного нерва характеризуется приступообразной мучительной болью в области глазного яблока и половине носа. Боль усиливается в ночное время. Кожа лба и носа отечна, гиперемирована; бывают сыпи. При осмотре глаза определяется конъюнктивит, кератит, иридоциклит и даже изъязвления. Слизистая оболочка носа гипертрофирована, гиперемирована; обильная ринорея. При пальпации определяется болезненность в области внутреннего угла глазницы и соответствующей половине носа. Заболевание связывают с патологическими изменениями в придаточных пазухах носа, с искривлением носовой перегородки, с заболеваниями зубочелюстной системы.

При ангионевралгии на фоне общего недомогания возникает приступообразная, сверлящая непродолжительная боль, которая распространяется по ходу ветвей наружной сонной артерии. Порой она тупая, давящая, иррадиирует в височно-теменную и лобную области, глазные яблоки, нос. Пальпаторно определяется болезненность в области проекции сосудов, уплотнение сосудистой стенки за счет периартериита. Нередко бывают конъюнктивит, увеличение небных миндалин, снижение остроты зрения. Болевой приступ может провоцироваться употреблением алкоголя, мороженого; чаще всего он возникает на фоне умственного утомления и эмоциональных стрессов. По ходу сосудов кожа гиперемирована, влажная; отмечается повышенная саливация и слезотечение.

При синдроме патологического прикуса боль появляется вначале в височной области, глазном яблоке, скуловой кости, области уха, а затем распространяется в затылочную область и область лица. Причиной боли могут быть полная или частичная адентия, нарушение прикуса, некоординированные движения нижней челюстью, различные дисфункции жевательных мышц. Страдают преимущественно лица с неуравновешенной нервно-эмоциональной сферой.

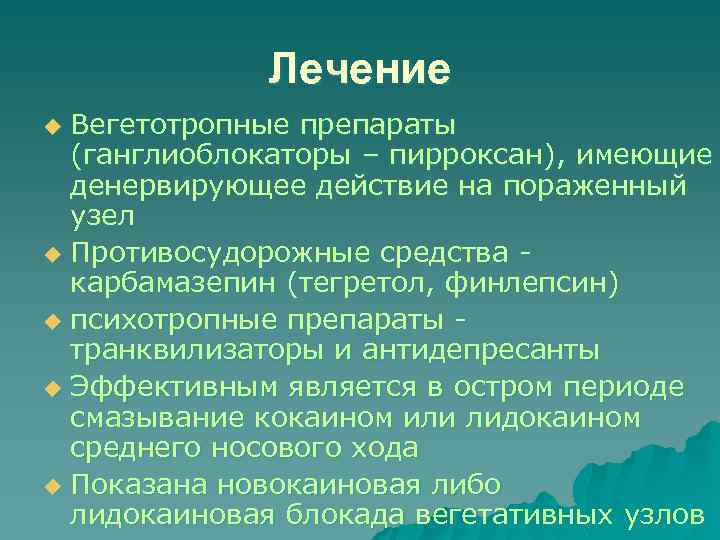

Неотложная помощь. При болевых приступах невралгии тройничного нерва назначается внутрь карбамазепин (финлепсин) по 0,05 г. с повышением дозы до 0,2 г, транквилизаторы (триоксазин по 0,3 г 3 раза в день, седуксен по 0,005 г. 2–3 раз в день), антигистаминные препараты (дипразин, пипольфен 0,025 г. 2–3 раза в день; димедрол 0,03 г. 3 раза в день) в сочетании с витаминами группы В и никотиновой кислотой.

При невралгиях языкоглоточного нерва неотложная помощь состоит в смазывании области небных миндалин 10% раствором новокаина.

Неотложная помощь при невралгии крылонебного узла состоит в смазывании дистального участка средней носовой раковины 3% раствором кокаина, что может служить и важным диагностическим тестом. Внутрь назначаются анальгетики, седуксен в обычных дозах.

При поражении коленчатого ганглия лицевого нерва назначаются внутрь анальгетики в обычных дозах, десенсибилизирующие средства (1 мл 2% раствора супрастина или 1 мл 1% раствора димедрола внутримышечно).

При невралгии носоресничного нерва слизистая оболочка переднего отдела носовой полости смазывается 5% раствором кокаина с адреналином.

Для снятия болевых приступов при ангионевралгиях проводятся новокаиновые блокады 1% раствором новокаина по ходу сосудов.

Неотложная помощь при болевом синдроме отологического прикуса заключается в назначении анальгетиков, малых транквилизаторов в обычных дозах.

Госпитализация показана при длительно текущих болевых приступах, трудно поддающихся купированию.

2. Боль глазная

Причиной глазной боли могут быть повреждения глаза и его придатков, ожоги, глаукома, воспаления сосудистой оболочки (ириты, иридоциклиты), роговой оболочки (кератиты), теноновой капсулы глаза (тенонит), острое воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивит).

2.1 Глаукома

Боль в глазу при глаукоме связана с повышением внутриглазного давления, наблюдается у части больных открытоугольной глаукомой, хотя и не является обязательным симптомом данного заболевания.

Боль в глазу сопровождается появлением тумана, радужных кругов. При осмотре – небольшая застойная инъекция, отек роговицы, зрачок шире зрачка другого глаза. Передняя камера мельче, чем обычно. При систематическом применении миотиков клиническая картина стушевана. При специальном исследовании выявляются повышение внутриглазного давления до 35–50 мм рт. ст… часто снижение остроты зрения, специфические изменения поля зрения (расширение слепого пятна, кольцевые скотомы, сужение границ).

Диагноз ставят на основании жалоб и данных комплексного обследования.

Неотложная помощь. Инстилляции 1–2 капель 1% или 2% раствора пилокарпина 2–3 раза в день. В ряде случаев инсталляции пилокарпина снижают болевой синдром в связи с понижением внутриглазного давления.

Госпитализация не показана. Однако во всех случаях, подозрительных на глаукому, необходимо направить больного к офтальмологу для детального обследования и подбора индивидуального мистического режима. При неэффективности медикаментозного лечения рекомендуется хирургическое вмешательство, дающее наилучшие результаты в начальных стадиях заболевания.

Глаукома, острый приступ. Боль в глазу может возникнуть при резком повышении внутриглазного давления в случаях декомпенсации глаукомы – так называемый острый приступ глаукомы. Она может появиться внезапно, впервые в виде острого приступа или же возникает на фоне обострения хронического течения заболевания.

Резкая боль в глазу, распространяющаяся на висок, затылочную область, по ходу тройничного нерва, тошнота, иногда рвота, слабость.

Желудочно-кишечная симптоматика симулирует иногда отравление, желудочно-кишечную интоксикацию. При осмотре определяется отек век, застойная инъекция глазного яблока, отек роговицы. Передняя камера мелкая, зрачок широкий, реакция на свет отсутствует. Зрение резко снижено. Глазное яблоко при пальпации болезненное, твердое. Внутриглазное давление достигает 50–60 мм рт. ст.

Диагноз. Острый приступ глаукомы следует дифференцировать от острого иридоциклита.

Неотложная помощь направлена на снижение внутриглазного давления.

Срочная инстилляция миотиков (2% раствор пилокарпина каждые 15 мин по 2 капли, 0,013% раствор фосфакола по 2 капли 2–3 раза в день, 0,05% раствор армина по 2 капли 3–4 раза в день), закладывание на веко лекарственной пленки с пилокарпином. Внутрь – диакарб (фонурит) по 0,25–0,5 г 3–4 раза в день, 30% раствор глицерина в изотоническом растворе хлорида натрия по 100–200 г. Одновременно проводят отвлекающую терапию (пиявки на висок, горчичники на затылок и икры, горячие ножные ванны). Для дегидратации применяют слабительное, повторные внутривенные вливания 40% раствора глюкозы по 20 мл. Назначают в обычных дозах седативные средства, снотворные. В тяжелых случаях вводят внутримышечно литическую смесь (1 мл 2,5% раствора аминазина, 1 мл 2% раствора промедола, 1 мл 1% раствора димедрола или 2,5% раствора пипольфена).

Госпитализация в офтальмологический стационар. Некупирующийся острый приступ глаукомы – показание к экстренному хирургическому вмешательству.

2.2 Ириты и иридоциклиты

Боль обусловливается воспалительным процессом в радужке и цилиарном теле (иридоциклит), реже изолированно в радужке (ирит). Причиной заболеваний могут быть инфекция или токсико-аллергический процесс. Инфекционные ириты и иридоциклиты возникают в результате эндогенного распространения процесса при сифилисе, туберкулезе, воспалении миндалин, поражениях пазух носа, кариесе зубов, токсоплазмозе и некоторых других заболеваниях. Причиной токсикоаллергических процессов в сосудистой оболочке глаза являются ревматизм, хронические полиартриты, болезнь Рейтера, болезни обмена веществ.

Симптомы. При остром ирите сильная боль в глазу сопровождается выраженной светобоязнью, перикорнеальной инъекцией, «запотелостью» эндотелия роговицы. Радужка гиперемирована, зрачок сужен, иногда неправильной формы в связи с образованием задних синехий, отложение пигмента на передней поверхности хрусталика. При иридоциклите с описанным проявлением воспаления присоединяются отложения на задней поверхности роговицы (преципитаты), экссудация в стекловидном теле, усиливающаяся при вовлечении в процесс всего сосудистого тракта (увеит).

Диагноз устанавливают на основании клинической картины и данных обследования, заболевание дифференцируют от острого приступа глаукомы и банального конъюнктивита.

Неотложная помощь должна оказываться офтальмологом, при задержке специализированной помощи лечение проводится любым врачом.

Общим для всех иритов и иридоциклитов лечением является назначение внутрь антибиотиков широкого спектра действия, бутадиона, иногда кортикостероидов. Место обязательно закапывание мидриатиков: 0,25% раствор скополамина 4–6 раз в день по 2 капли, 1% раствор атропина 4 раза в день по 2 капли. При отсутствии расширения зрачка – инстилляция 1–2 капель 1% раствора адреналина гидрокарбоната или инъекции 1 мл 0,1% раствора адреналина гидрохлорида, или 1 мл 1% раствора мезатона под конъюнктиву. Обязательно назначение кортикостероидов в виде инстилляций по 1–2 капли 4–6 раз в день (дексаметазон или гидрокортизон), в условиях офтальмологического стационара – в виде инъекций под конъюнктиву по 0,2–0,4 мл ежедневно; иногда назначают антибиотики в инъекциях под конъюнктиву. Проводят отвлекающую терапию (пиявки на височную область, горчичники на затылок и икры).

Госпитализация в офтальмологическое учреждение показана при отсутствии эффекта от медикаментозного лечения.

2.3 Конъюнктивит острый

Различают инфекционный, аллергический, острый эпидемический и острый аденовирусный конъюнктивит.

Инфекционный конъюнктивит. Причиной чаще всего являются стафилококк, пневмококк, стрептококк, палочка Моракса-Аксенфельда.

Симптомы: режущая боль в глазах, гиперемия конъюнктивы век и глазного яблока, слезотечение, обильное гнойное отделение.

Диагноз – первичный на основании клинических проявлений; в специализированном учреждении лабораторными методами выявляется возбудитель заболевания.

Неотложная помощь. Инстилляция сульфаниламидных препаратов и (или) антибиотиков (30% раствор сульфацила натрия, 10% раствор сульфапиридазина натрия, 10% раствор норсульфазола, 0,25% раствор левомицетина, раствор пенициллина 100000 ЕД на 10 мл изотонического раствора хлорида натрия и пр.) по 2 капли 4–6 раз в день и в виде глазных мазей (1% мазь тетрациклина, 30% мазь сульфапиридазина натрия и пр.) 2–3 раза в день.

Наиболее эффективно назначение глазных лекарственных пленок с сульфапиридазином или канамицином 1 – 2 раза в день в конъюнктивальную полость за нижнее веко.

В первые часы заболевания эффективно применение экспресс-метода лечения: закапывание растворов антибиотиков каждые 15 мин в течение 2 ч, а затем ежечасно в течение 10–12 ч. На палочку Моракса-Аксенфельда специфически действует 0,25 раствор сульфацита цинка в 2% растворе борной кислоты. Закапывание 3–4 раза в день по 1 – 2 капли.

Аллергический конъюнктивит возникает при аллергических реакциях на лекарственные препараты, применяемые пациентами, на косметические средства, различные пищевые и другие аллергены.

Резь и болевые ощущения в глазах, отек век, слизистой оболочки век и глазного яблока, гиперемия кожи век и слизистой оболочки, в ряде случаев появляются фолликулы в переходной складке век.

Неотложная помощь. Инстилляция в конъюнктиьальный мешок растворов кортикостероидов (0,1% раствор дексаметазона, 1% раствор гидрокотизона), смазывание век 1% мазью гидрокортизона. Внутрь – димедрол, супрастин, глюконат кальция и другие десенсибилизирующие препараты. Рекомендуется исключить из пищи продукты или не применять средства, вызывающие аллергию.

Острый аденовирусный конъюнктивит обусловлен аденовирусами серотипов 3, 4, 6, 7, 7a, 10, 11. Серотипы 3, 7a, 11 обычно выявляются при эпидемических вспышках, серотипы 4, 6, 7, 10 – в спорадических случаях заболевания.

Вирус передается от больного здоровому путем прямого контакта. Начало заболевания острое, обычно на одном глазу, через 1–3 дня процесс развивается на другом глазу.

Слезотечение, гиперемия и отек конъюнктивы век и глазного яблока, серозное отделяемое, чувство рези и жжения в глазах. При осмотре фолликулы конъюнктивы век более выражены в переходных складках, отмечается поражение околоушных лимфатических узлов. Иногда наблюдаются понижение чувствительности роговицы, гиперемия сосочков конъюнктивы.

В редких случаях наблюдается поражение роговицы в виде поверхностных нежных инфильтратов. Часто возникают общие проявления: поражение верхних дыхательных путей, головная боль, диспепсические расстройства.

Диагноз ставят на основании клинической картины, дифференцируют с инфекционным конъюнктивитом.

Эпидемический конъюнктивит вызывается аденовирусами серотипов 8, 11, 19,29.

Светобоязнь, слезотечение, значительное отделяемое, отек век, гиперемия и отек слизистой оболочки век, образование фолликулов, понижение чувствительности роговицы, поражение роговой оболочки, околоушный и затылочный лимфаденит.

Неотложную помощь оказывает офтальмолог. Выраженное терапевтическое действие при аденовирусном и эпидемическом конъюнктивитах оказывают те препараты, которые обладают противовирусной активностью, а именно флореналь (0,5% мазь или глазные пленки), теброфен (0,25–1% мазь), интерферон (капли). Вводят внутримышечно гаммаглобулин.

Больные острым конъюнктивитом любой этиологии нуждаются в наблюдении окулиста.

Госпитализации, как правило, не требуется, при тяжелых осложнениях неотложная госпитализация в специализированное отделение.

2.4 Эрозия роговицы

ЭРОЗИЯ РОГОВИЦЫ развивается вследствие поверхностных повреждений роговицы.

Сильная боль, резь в глазу, слезотечение, светобоязнь. При обследовании – гиперемия конъюнктивы век и глазного яблока. На роговице отмечается дефект эпителия, окрашивающийся в желтовато-зеленый цвет при закапывании в конъюнктивальный мешок 1% раствора флюоресцеина с последующим промыванием изотоническим раствором хлорида натрия.

Диагноз устанавливают на основании клинической картины.

Неотложная помощь. Инстилляция 1–2 капель 30% раствора сульфацила натрия, введение в конъюнктивальный мешок эмульсии синтомицина, тиаминовой мази. Больного направляют в офтальмологическое учреждение.

Госпитализации обычно не требуется.

Литература

1. «Неотложная медицинская помощь», под ред. Дж.Э. Тинтиналли, Рл. Кроума, Э. Руиза, Перевод с английского д-ра мед. наук В.И. Кандрора, д.м.н. М.В. Неверовой, д-ра мед. наук А.В. Сучкова, к.м.н. А.В. Низового, Ю.Л. Амченкова; под ред. д.м.н. В.Т. Ивашкина, д.м.н. П.Г. Брюсова; Москва «Медицина» 2001

2. Елисеев О.М. (составитель) Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи, «Лейла», СПБ, 1996 год

znakka4estva.ru

1. Боль в области лица. Боль в области лица и глазная боль

Похожие главы из других работ:

Виды раны и повреждения черепа

4. УШИБЫ И РАНЕНИЯ ЛИЦА

Повреждения лица подразделяются на закрытые и открытые. К закрытым повреждениям относятся ушибы, кровоизлияния, разрывы мышц, сухожилий и нервов, переломы костей и вывих нижней челюсти...

Здоровье и красота

2. Уход за кожей лица

Кожа непосредственно контактирует с окружающей средой. Содержащиеся в ней пыль, грязь и химические вещества заставляют нашу иммунную систему работать на полную мощность. Кто поддерживает свое тело в хорошей физической форме...

Лечение и осложнения челюстно-лицевых переломов

2. Компьютерная томография при травме лица и верхней челюсти

Компьютерная томография весьма информативна при оценке повреждений верхней челюсти и лица, определении переломов костей глазницы, травмы в средней части лица и потенциальной обструкции дыхательных путей...

Лечение и осложнения челюстно-лицевых переломов

3.2 Целлюлит лица

Тяжесть целлюлита зависит от вирулентности микроорганизмов, сопротивляемости организма хозяина, локализации процесса и распространения инфекции по фасциальным футлярам. Фасциальные пространства формируются глубокой фасцией шеи...

Методы клинического обследования больного

1.3.5 Выражение лица

Выражение лица - зеркало душевного и физического состояния больного. При ряде заболеваний выражение лица является важным диагностическим признаком...

Неотложная патология брюшной полости

1. БОЛЬ

Боль в животе может быть проявлением многих болезненных состояний, необязательно связанных с желудочно-кишечным трактом. Это особенно относится к детям в возрасте 3--6 лет с тонзиллитом и пневмонией...

Неотложные состояния в отологии

1. Боль в ухе

Боль в ухе может быть не только проявлением наружного или среднего отита, но и симптомом многих других заболеваний. Пациентов с оталгией необходимо консультировать у отоларинголога. Чувствительная сфера уха обеспечивается черепными нервами V...

Неотложные состояния в стоматологии

2. Боль

При болях одонтогенного происхождения пациенты обычно точно указывают их локализацию. Врач ОНП должен уметь распознавать и неодонтогенные причинные факторы боли в области лица и полости рта (например...

Парезы мышц лица и конечностей

1. Паралич мышц лица

...

Пилинг кожи лица в условиях салона красоты

1.4.3.1 Вакуумная чистка лица

Очень популярна вакуумная чистка лица, которая не только отслаивает эпидермис, но также способствует улучшению кровообращения в области лица...

Пилинг кожи лица в условиях салона красоты

1.4.3.2 Лазерная шлифовка лица

Лазерная шлифовка лица (лазерный пилинг) также относится к физическим методам пилинга. Он является одним из наиболее эффективных методов омоложения лица. Во время процедуры верхний слой кожи сжигается при помощи лазера...

Пилинг кожи лица в условиях салона красоты

1.4.4.1 Шлифовка лица

Шлифовка лица - один из методов механического пилинга, используется для устранения кожных дефектов в виде рубцов от прошлых высыпаний, неровностей кожи и т.д., а также в качестве омолаживающей процедуры. Обычно ее применяют в зрелом возрасте...

Роль акушерки в психопрофилактической подготовке беременных к родам

2.2 Боль

Отдельно можно поговорить о страхе боли. Как известно, роды -- это процесс, сопровождающийся достаточно интенсивными болевыми ощущениями, и каждая роженица мечтает о том, чтобы боль не помешала ей радоваться рождению крохи...

Сухая кожа

2.3 Уход за сухой кожей лица

Благотворное влияние на сухую кожу особенно в молодом возрасте оказывает, прежде всего, здоровый образ жизни: физические упражнения, правильное питание, достаточный ночной отдых, регулярные косметические процедуры...

Челюстно-лицевые переломы

1. ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ЛИЦА

Поскольку такие переломы можно разделить на несколько категорий в зависимости от их анатомической локализации, каждый тип перелома будет рассматриваться отдельно. Очевидно...

med.bobrodobro.ru

Боль в области лица и глазная боль

Министерство образования Российской Федерации

Пензенский Государственный Университет

Медицинский Институт

Кафедра Терапии

Реферат

на тему:

«Боль в области лица и глазная боль»

Пенза

2008

План

1. Боль в области лица

2. Боль глазная

2.1 Глаукома

2.2 Ириты и иридоциклиты

2.3 Конъюнктивит острый

2.4 Эрозия роговицы

Литература

1. Боль в области лица

Боль в области лица преимущественно возникает при различных поражения тройничного нерва, языкоглоточного нерва, крылонебного узла, коленчатого ганглия лицевого нерва, носоресничного нерва; может проявляться также в виде ангионевралгий, синдрома патологического прикуса.

При невралгии тройничного нерва наиболее характерный признак – интенсивная приступообразная боль в зоне иннервации ветвей нерва, которая может возникать как без видимой причины, так и от раздражения пусковых, так называемых курковых зон – участков кожи лица или слизистой оболочки полости рта. Болевые приступы сопровождаются гиперемией лица, слезоточивостью, повышенным потоотделением, иногда – отечностью, герпетическими высыпаниями, двигательной активностью мимической мускулатуры.

Иногда отмечается снижение кожной, главным образом тактильной, чувствительности в зоне иннервации тройничного нерва.

Для невралгии языкоглоточного нерва характерна сильная, приступообразная боль в области глотки, миндалин, корня языка, угла нижней челюсти, в слуховом проходе, впереди ушной раковины. Начало приступа болей может быть связано с разговором или приемом пищи. Приступ сопровождается сухостью во рту, появлением густой вязкой слюны.

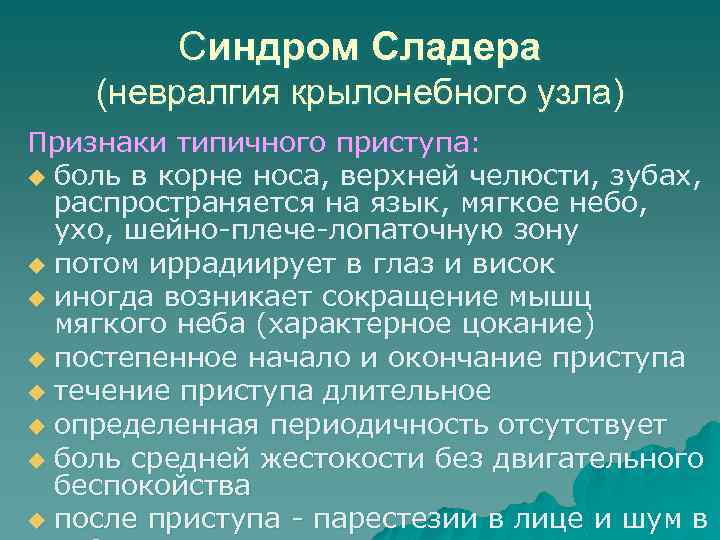

При невралгии крылонебного узла (синдром Сладера) приступообразная (в течение нескольких часов, а иногда и суток) распирающая боль появляется вначале в глубоких отделах лица, а затем распространяется на небо, язык, кожные покровы височной области, глазное яблоко. Наблюдаются отечность век, гиперемия конъюнктивы, обильное выделение слюны, носовой слизи, слезоточивость. Могут быть участки гиперемии на щеках.

Поражение коленчатого ганглия лицевого нерва вирусом опоясывающего лишая характеризуется появлением жгучей, приступообразной или постоянной боли в области уха, иррадиирующей на лицо, затылочную область и шею.

Возникают герпетические высыпания в наружном слуховом проходе, парезмимической мускулатуры, головокружение.

Невралгия носоресничного нерва характеризуется приступообразной мучительной болью в области глазного яблока и половине носа. Боль усиливается в ночное время. Кожа лба и носа отечна, гиперемирована; бывают сыпи. При осмотре глаза определяется конъюнктивит, кератит, иридоциклит и даже изъязвления. Слизистая оболочка носа гипертрофирована, гиперемирована; обильная ринорея. При пальпации определяется болезненность в области внутреннего угла глазницы и соответствующей половине носа. Заболевание связывают с патологическими изменениями в придаточных пазухах носа, с искривлением носовой перегородки, с заболеваниями зубочелюстной системы.

При ангионевралгии на фоне общего недомогания возникает приступообразная, сверлящая непродолжительная боль, которая распространяется по ходу ветвей наружной сонной артерии. Порой она тупая, давящая, иррадиирует в височно-теменную и лобную области, глазные яблоки, нос. Пальпаторно определяется болезненность в области проекции сосудов, уплотнение сосудистой стенки за счет периартериита. Нередко бывают конъюнктивит, увеличение небных миндалин, снижение остроты зрения. Болевой приступ может провоцироваться употреблением алкоголя, мороженого; чаще всего он возникает на фоне умственного утомления и эмоциональных стрессов. По ходу сосудов кожа гиперемирована, влажная; отмечается повышенная саливация и слезотечение.

При синдроме патологического прикуса боль появляется вначале в височной области, глазном яблоке, скуловой кости, области уха, а затем распространяется в затылочную область и область лица. Причиной боли могут быть полная или частичная адентия, нарушение прикуса, некоординированные движения нижней челюстью, различные дисфункции жевательных мышц. Страдают преимущественно лица с неуравновешенной нервно-эмоциональной сферой.

Неотложная помощь. При болевых приступах невралгии тройничного нерва назначается внутрь карбамазепин (финлепсин) по 0,05 г. с повышением дозы до 0,2 г, транквилизаторы (триоксазин по 0,3 г 3 раза в день, седуксен по 0,005 г. 2–3 раз в день), антигистаминные препараты (дипразин, пипольфен 0,025 г. 2–3 раза в день; димедрол 0,03 г. 3 раза в день) в сочетании с витаминами группы В и никотиновой кислотой.

При невралгиях языкоглоточного нерва неотложная помощь состоит в смазывании области небных миндалин 10% раствором новокаина.

Неотложная помощь при невралгии крылонебного узла состоит в смазывании дистального участка средней носовой раковины 3% раствором кокаина, что может служить и важным диагностическим тестом. Внутрь назначаются анальгетики, седуксен в обычных дозах.

При поражении коленчатого ганглия лицевого нерва назначаются внутрь анальгетики в обычных дозах, десенсибилизирующие средства (1 мл 2% раствора супрастина или 1 мл 1% раствора димедрола внутримышечно).

При невралгии носоресничного нерва слизистая оболочка переднего отдела носовой полости смазывается 5% раствором кокаина с адреналином.

Для снятия болевых приступов при ангионевралгиях проводятся новокаиновые блокады 1% раствором новокаина по ходу сосудов.

Неотложная помощь при болевом синдроме отологического прикуса заключается в назначении анальгетиков, малых транквилизаторов в обычных дозах.

Госпитализация показана при длительно текущих болевых приступах, трудно поддающихся купированию.

2. Боль глазная

Причиной глазной боли могут быть повреждения глаза и его придатков, ожоги, глаукома, воспаления сосудистой оболочки (ириты, иридоциклиты), роговой оболочки (кератиты), теноновой капсулы глаза (тенонит), острое воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивит).

2.1 Глаукома

Боль в глазу при глаукоме связана с повышением внутриглазного давления, наблюдается у части больных открытоугольной глаукомой, хотя и не является обязательным симптомом данного заболевания.

Боль в глазу сопровождается появлением тумана, радужных кругов. При осмотре – небольшая застойная инъекция, отек роговицы, зрачок шире зрачка другого глаза. Передняя камера мельче, чем обычно. При систематическом применении миотиков клиническая картина стушевана. При специальном исследовании выявляются повышение внутриглазного давления до 35–50 мм рт. ст… часто снижение остроты зрения, специфические изменения поля зрения (расширение слепого пятна, кольцевые скотомы, сужение границ).

Диагноз ставят на основании жалоб и данных комплексного обследования.

Неотложная помощь. Инстилляции 1–2 капель 1% или 2% раствора пилокарпина 2–3 раза в день. В ряде случаев инсталляции пилокарпина снижают болевой синдром в связи с понижением внутриглазного давления.

Госпитализация не показана. Однако во всех случаях, подозрительных на глаукому, необходимо направить больного к офтальмологу для детального обследования и подбора индивидуального мистического режима. При неэффективности медикаментозного лечения рекомендуется хирургическое вмешательство, дающее наилучшие результаты в начальных стадиях заболевания.

Глаукома, острый приступ. Боль в глазу может возникнуть при резком повышении внутриглазного давления в случаях декомпенсации глаукомы – так называемый острый приступ глаукомы. Она может появиться внезапно, впервые в виде острого приступа или же возникает на фоне обострения хронического течения заболевания.

Резкая боль в глазу, распространяющаяся на висок, затылочную область, по ходу тройничного нерва, тошнота, иногда рвота, слабость.

Желудочно-кишечная симптоматика симулирует иногда отравление, желудочно-кишечную интоксикацию. При осмотре определяется отек век, застойная инъекция глазного яблока, отек роговицы. Передняя камера мелкая, зрачок широкий, реакция на свет отсутствует. Зрение резко снижено. Глазное яблоко при пальпации болезненное, твердое. Внутриглазное давление достигает 50–60 мм рт. ст.

Диагноз. Острый приступ глаукомы следует дифференцировать от острого иридоциклита.

Неотложная помощь направлена на снижение внутриглазного давления.

Срочная инстилляция миотиков (2% раствор пилокарпина каждые 15 мин по 2 капли, 0,013% раствор фосфакола по 2 капли 2–3 раза в день, 0,05% раствор армина по 2 капли 3–4 раза в день), закладывание на веко лекарственной пленки с пилокарпином. Внутрь – диакарб (фонурит) по 0,25–0,5 г 3–4 раза в день, 30% раствор глицерина в изотоническом растворе хлорида натрия по 100–200 г. Одновременно проводят отвлекающую терапию (пиявки на висок, горчичники на затылок и икры, горячие ножные ванны). Для дегидратации применяют слабительное, повторные внутривенные вливания 40% раствора глюкозы по 20 мл. Назначают в обычных дозах седативные средства, снотворные. В тяжелых случаях вводят внутримышечно литическую смесь (1 мл 2,5% раствора аминазина, 1 мл 2% раствора промедола, 1 мл 1% раствора димедрола или 2,5% раствора пипольфена).

Госпитализация в офтальмологический стационар. Некупирующийся острый приступ глаукомы – показание к экстренному хирургическому вмешательству.

2.2 Ириты и иридоциклиты

Боль обусловливается воспалительным процессом в радужке и цилиарном теле (иридоциклит), реже изолированно в радужке (ирит). Причиной заболеваний могут быть инфекция или токсико-аллергический процесс. Инфекционные ириты и иридоциклиты возникают в результате эндогенного распространения процесса при сифилисе, туберкулезе, воспалении миндалин, поражениях пазух носа, кариесе зубов, токсоплазмозе и некоторых других заболеваниях. Причиной токсикоаллергических процессов в сосудистой оболочке глаза являются ревматизм, хронические полиартриты, болезнь Рейтера, болезни обмена веществ.

Симптомы. При остром ирите сильная боль в глазу сопровождается выраженной светобоязнью, перикорнеальной инъекцией, «запотелостью» эндотелия роговицы. Радужка гиперемирована, зрачок сужен, иногда неправильной формы в связи с образованием задних синехий, отложение пигмента на передней поверхности хрусталика. При иридоциклите с описанным проявлением воспаления присоединяются отложения на задней поверхности роговицы (преципитаты), экссудация в стекловидном теле, усиливающаяся при вовлечении в процесс всего сосудистого тракта (увеит).

Диагноз устанавливают на основании клинической картины и данных обследования, заболевание дифференцируют от острого приступа глаукомы и банального конъюнктивита.

Неотложная помощь должна оказываться офтальмологом, при задержке специализированной помощи лечение проводится любым врачом.

Общим для всех иритов и иридоциклитов лечением является назначение внутрь антибиотиков широкого спектра действия, бутадиона, иногда кортикостероидов. Место обязательно закапывание мидриатиков: 0,25% раствор скополамина 4–6 раз в день по 2 капли, 1% раствор атропина 4 раза в день по 2 капли. При отсутствии расширения зрачка – инстилляция 1–2 капель 1% раствора адреналина гидрокарбоната или инъекции 1 мл 0,1% раствора адреналина гидрохлорида, или 1 мл 1% раствора мезатона под конъюнктиву. Обязательно назначение кортикостероидов в виде инстилляций по 1–2 капли 4–6 раз в день (дексаметазон или гидрокортизон), в условиях офтальмологического стационара – в виде инъекций под конъюнктиву по 0,2–0,4 мл ежедневно; иногда назначают антибиотики в инъекциях под конъюнктиву. Проводят отвлекающую терапию (пиявки на височную область, горчичники на затылок и икры).

Госпитализация в офтальмологическое учреждение показана при отсутствии эффекта от медикаментозного лечения.

2.3 Конъюнктивит острый

Различают инфекционный, аллергический, острый эпидемический и острый аденовирусный конъюнктивит.

Инфекционный конъюнктивит. Причиной чаще всего являются стафилококк, пневмококк, стрептококк, палочка Моракса-Аксенфельда.

Симптомы: режущая боль в глазах, гиперемия конъюнктивы век и глазного яблока, слезотечение, обильное гнойное отделение.

Диагноз – первичный на основании клинических проявлений; в специализированном учреждении лабораторными методами выявляется возбудитель заболевания.

Неотложная помощь. Инстилляция сульфаниламидных препаратов и (или) антибиотиков (30% раствор сульфацила натрия, 10% раствор сульфапиридазина натрия, 10% раствор норсульфазола, 0,25% раствор левомицетина, раствор пенициллина 100000 ЕД на 10 мл изотонического раствора хлорида натрия и пр.) по 2 капли 4–6 раз в день и в виде глазных мазей (1% мазь тетрациклина, 30% мазь сульфапиридазина натрия и пр.) 2–3 раза в день.

Наиболее эффективно назначение глазных лекарственных пленок с сульфапиридазином или канамицином 1 – 2 раза в день в конъюнктивальную полость за нижнее веко.

В первые часы заболевания эффективно применение экспресс-метода лечения: закапывание растворов антибиотиков каждые 15 мин в течение 2 ч, а затем ежечасно в течение 10–12 ч. На палочку Моракса-Аксенфельда специфически действует 0,25 раствор сульфацита цинка в 2% растворе борной кислоты. Закапывание 3–4 раза в день по 1 – 2 капли.

Аллергический конъюнктивит возникает при аллергических реакциях на лекарственные препараты, применяемые пациентами, на косметические средства, различные пищевые и другие аллергены.

Резь и болевые ощущения в глазах, отек век, слизистой оболочки век и глазного яблока, гиперемия кожи век и слизистой оболочки, в ряде случаев появляются фолликулы в переходной складке век.

Неотложная помощь. Инстилляция в конъюнктиьальный мешок растворов кортикостероидов (0,1% раствор дексаметазона, 1% раствор гидрокотизона), смазывание век 1% мазью гидрокортизона. Внутрь – димедрол, супрастин, глюконат кальция и другие десенсибилизирующие препараты. Рекомендуется исключить из пищи продукты или не применять средства, вызывающие аллергию.

Острый аденовирусный конъюнктивит обусловлен аденовирусами серотипов 3, 4, 6, 7, 7a, 10, 11. Серотипы 3, 7a, 11 обычно выявляются при эпидемических вспышках, серотипы 4, 6, 7, 10 – в спорадических случаях заболевания.

Вирус передается от больного здоровому путем прямого контакта. Начало заболевания острое, обычно на одном глазу, через 1–3 дня процесс развивается на другом глазу.

Слезотечение, гиперемия и отек конъюнктивы век и глазного яблока, серозное отделяемое, чувство рези и жжения в глазах. При осмотре фолликулы конъюнктивы век более выражены в переходных складках, отмечается поражение околоушных лимфатических узлов. Иногда наблюдаются понижение чувствительности роговицы, гиперемия сосочков конъюнктивы.

В редких случаях наблюдается поражение роговицы в виде поверхностных нежных инфильтратов. Часто возникают общие проявления: поражение верхних дыхательных путей, головная боль, диспепсические расстройства.

Диагноз ставят на основании клинической картины, дифференцируют с инфекционным конъюнктивитом.

Эпидемический конъюнктивит вызывается аденовирусами серотипов 8, 11, 19,29.

Светобоязнь, слезотечение, значительное отделяемое, отек век, гиперемия и отек слизистой оболочки век, образование фолликулов, понижение чувствительности роговицы, поражение роговой оболочки, околоушный и затылочный лимфаденит.

Неотложную помощь оказывает офтальмолог. Выраженное терапевтическое действие при аденовирусном и эпидемическом конъюнктивитах оказывают те препараты, которые обладают противовирусной активностью, а именно флореналь (0,5% мазь или глазные пленки), теброфен (0,25–1% мазь), интерферон (капли). Вводят внутримышечно гаммаглобулин.

Больные острым конъюнктивитом любой этиологии нуждаются в наблюдении окулиста.

Госпитализации, как правило, не требуется, при тяжелых осложнениях неотложная госпитализация в специализированное отделение.

2.4 Эрозия роговицы

ЭРОЗИЯ РОГОВИЦЫ развивается вследствие поверхностных повреждений роговицы.

Сильная боль, резь в глазу, слезотечение, светобоязнь. При обследовании – гиперемия конъюнктивы век и глазного яблока. На роговице отмечается дефект эпителия, окрашивающийся в желтовато-зеленый цвет при закапывании в конъюнктивальный мешок 1% раствора флюоресцеина с последующим промыванием изотоническим раствором хлорида натрия.

Диагноз устанавливают на основании клинической картины.

Неотложная помощь. Инстилляция 1–2 капель 30% раствора сульфацила натрия, введение в конъюнктивальный мешок эмульсии синтомицина, тиаминовой мази. Больного направляют в офтальмологическое учреждение.

Госпитализации обычно не требуется.

Литература

1. «Неотложная медицинская помощь», под ред. Дж.Э. Тинтиналли, Рл. Кроума, Э. Руиза, Перевод с английского д-ра мед. наук В.И. Кандрора,д.м.н. М.В. Неверовой, д-ра мед. наук А.В. Сучкова,к.м.н. А.В. Низового, Ю.Л. Амченкова; под ред. д.м.н. В.Т. Ивашкина, д.м.н. П.Г. Брюсова; Москва «Медицина» 2001

2. Елисеев О.М. (составитель) Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи, «Лейла», СПБ, 1996 год

superbotanik.net

Боль в области лица и глазная боль

2

Министерство образования Российской Федерации

Пензенский Государственный Университет

Медицинский Институт

Кафедра Терапии

Реферат

на тему:

«Боль в области лица и глазная боль»

Пенза

2008

План

1. Боль в области лица

2. Боль глазная

2.1 Глаукома

2.2 Ириты и иридоциклиты

2.3 Конъюнктивит острый

2.4 Эрозия роговицы

Литература

1. Боль в области лица

Боль в области лица преимущественно возникает при различных поражения тройничного нерва, языкоглоточного нерва, крылонебного узла, коленчатого ганглия лицевого нерва, носоресничного нерва; может проявляться также в виде ангионевралгий, синдрома патологического прикуса.

При невралгии тройничного нерва наиболее характерный признак - интенсивная приступообразная боль в зоне иннервации ветвей нерва, которая может возникать как без видимой причины, так и от раздражения пусковых, так называемых курковых зон - участков кожи лица или слизистой оболочки полости рта. Болевые приступы сопровождаются гиперемией лица, слезоточивостью, повышенным потоотделением, иногда - отечностью, герпетическими высыпаниями, двигательной активностью мимической мускулатуры.

Иногда отмечается снижение кожной, главным образом тактильной, чувствительности в зоне иннервации тройничного нерва.

Для невралгии языкоглоточного нерва характерна сильная, приступообразная боль в области глотки, миндалин, корня языка, угла нижней челюсти, в слуховом проходе, впереди ушной раковины. Начало приступа болей может быть связано с разговором или приемом пищи. Приступ сопровождается сухостью во рту, появлением густой вязкой слюны.

При невралгии крылонебного узла (синдром Сладера) приступообразная (в течение нескольких часов, а иногда и суток) распирающая боль появляется вначале в глубоких отделах лица, а затем распространяется на небо, язык, кожные покровы височной области, глазное яблоко. Наблюдаются отечность век, гиперемия конъюнктивы, обильное выделение слюны, носовой слизи, слезоточивость. Могут быть участки гиперемии на щеках.

Поражение коленчатого ганглия лицевого нерва вирусом опоясывающего лишая характеризуется появлением жгучей, приступообразной или постоянной боли в области уха, иррадиирующей на лицо, затылочную область и шею.

Возникают герпетические высыпания в наружном слуховом проходе, парезмимической мускулатуры, головокружение.

Невралгия носоресничного нерва характеризуется приступообразной мучительной болью в области глазного яблока и половине носа. Боль усиливается в ночное время. Кожа лба и носа отечна, гиперемирована; бывают сыпи. При осмотре глаза определяется конъюнктивит, кератит, иридоциклит и даже изъязвления. Слизистая оболочка носа гипертрофирована, гиперемирована; обильная ринорея. При пальпации определяется болезненность в области внутреннего угла глазницы и соответствующей половине носа. Заболевание связывают с патологическими изменениями в придаточных пазухах носа, с искривлением носовой перегородки, с заболеваниями зубочелюстной системы.

При ангионевралгии на фоне общего недомогания возникает приступообразная, сверлящая непродолжительная боль, которая распространяется по ходу ветвей наружной сонной артерии. Порой она тупая, давящая, иррадиирует в височно-теменную и лобную области, глазные яблоки, нос. Пальпаторно определяется болезненность в области проекции сосудов, уплотнение сосудистой стенки за счет периартериита. Нередко бывают конъюнктивит, увеличение небных миндалин, снижение остроты зрения. Болевой приступ может провоцироваться употреблением алкоголя, мороженого; чаще всего он возникает на фоне умственного утомления и эмоциональных стрессов. По ходу сосудов кожа гиперемирована, влажная; отмечается повышенная саливация и слезотечение.

При синдроме патологического прикуса боль появляется вначале в височной области, глазном яблоке, скуловой кости, области уха, а затем распространяется в затылочную область и область лица. Причиной боли могут быть полная или частичная адентия, нарушение прикуса, некоординированные движения нижней челюстью, различные дисфункции жевательных мышц. Страдают преимущественно лица с неуравновешенной нервно-эмоциональной сферой.

Неотложная помощь. При болевых приступах невралгии тройничного нерва назначается внутрь карбамазепин (финлепсин) по 0,05 г. с повышением дозы до 0,2 г, транквилизаторы (триоксазин по 0,3 г 3 раза в день, седуксен по 0,005 г. 2-3 раз в день), антигистаминные препараты (дипразин, пипольфен 0,025 г. 2-3 раза в день; димедрол 0,03 г. 3 раза в день) в сочетании с витаминами группы В и никотиновой кислотой.

При невралгиях языкоглоточного нерва неотложная помощь состоит в смазывании области небных миндалин 10% раствором новокаина.

Неотложная помощь при невралгии крылонебного узла состоит в смазывании дистального участка средней носовой раковины 3% раствором кокаина, что может служить и важным диагностическим тестом. Внутрь назначаются анальгетики, седуксен в обычных дозах.

При поражении коленчатого ганглия лицевого нерва назначаются внутрь анальгетики в обычных дозах, десенсибилизирующие средства (1 мл 2% раствора супрастина или 1 мл 1% раствора димедрола внутримышечно).

При невралгии носоресничного нерва слизистая оболочка переднего отдела носовой полости смазывается 5% раствором кокаина с адреналином.

Для снятия болевых приступов при ангионевралгиях проводятся новокаиновые блокады 1% раствором новокаина по ходу сосудов.

Неотложная помощь при болевом синдроме отологического прикуса заключается в назначении анальгетиков, малых транквилизаторов в обычных дозах.

Госпитализация показана при длительно текущих болевых приступах, трудно поддающихся купированию.

2. Боль глазная

Причиной глазной боли могут быть повреждения глаза и его придатков, ожоги, глаукома, воспаления сосудистой оболочки (ириты, иридоциклиты), роговой оболочки (кератиты), теноновой капсулы глаза (тенонит), острое воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивит).

2.1 Глаукома

Боль в глазу при глаукоме связана с повышением внутриглазного давления, наблюдается у части больных открытоугольной глаукомой, хотя и не является обязательным симптомом данного заболевания.

Боль в глазу сопровождается появлением тумана, радужных кругов. При осмотре - небольшая застойная инъекция, отек роговицы, зрачок шире зрачка другого глаза. Передняя камера мельче, чем обычно. При систематическом применении миотиков клиническая картина стушевана. При специальном исследовании выявляются повышение внутриглазного давления до 35-50 мм рт. ст… часто снижение остроты зрения, специфические изменения поля зрения (расширение слепого пятна, кольцевые скотомы, сужение границ).

Диагноз ставят на основании жалоб и данных комплексного обследования.

Неотложная помощь. Инстилляции 1-2 капель 1% или 2% раствора пилокарпина 2-3 раза в день. В ряде случаев инсталляции пилокарпина снижают болевой синдром в связи с понижением внутриглазного давления.

Госпитализация не показана. При этом во всех случаях, подозрительных на глаукому, необходимо направить больного к офтальмологу для детального обследования и подбора индивидуального мистического режима. При неэффективности медикаментозного лечения рекомендуется хирургическое вмешательство, дающее наилучшие результаты в начальных стадиях заболевания.

Глаукома, острый приступ. Боль в глазу может возникнуть при резком повышении внутриглазного давления в случаях декомпенсации глаукомы - так называемый острый приступ глаукомы. Она может появиться внезапно, впервые в виде острого приступа или же возникает на фоне обострения хронического течения заболевания.

Резкая боль в глазу, распространяющаяся на висок, затылочную область, по ходу тройничного нерва, тошнота, иногда рвота, слабость.

Желудочно-кишечная симптоматика симулирует иногда отравление, желудочно-кишечную интоксикацию. При осмотре определяется отек век, застойная инъекция глазного яблока, отек роговицы. Передняя камера мелкая, зрачок широкий, реакция на свет отсутствует. Зрение резко снижено. Глазное яблоко при пальпации болезненное, твердое. Внутриглазное давление достигает 50-60 мм рт. ст.

Диагноз. Острый приступ глаукомы следует дифференцировать от острого иридоциклита.

Неотложная помощь направлена на снижение внутриглазного давления.

Срочная инстилляция миотиков (2% раствор пилокарпина каждые 15 мин по 2 капли, 0,013% раствор фосфакола по 2 капли 2-3 раза в день, 0,05% раствор армина по 2 капли 3-4 раза в день), закладывание на веко лекарственной пленки с пилокарпином. Внутрь - диакарб (фонурит) по 0,25-0,5 г 3-4 раза в день, 30% раствор глицерина в изотоническом растворе хлорида натрия по 100-200 г. Одновременно проводят отвлекающую терапию (пиявки на висок, горчичники на затылок и икры, горячие ножные ванны). Для дегидратации применяют слабительное, повторные внутривенные вливания 40% раствора глюкозы по 20 мл. Назначают в обычных дозах седативные средства, снотворные. В тяжелых случаях вводят внутримышечно литическую смесь (1 мл 2,5% раствора аминазина, 1 мл 2% раствора промедола, 1 мл 1% раствора димедрола или 2,5% раствора пипольфена).

Госпитализация в офтальмологический стационар. Некупирующийся острый приступ глаукомы - показание к экстренному хирургическому вмешательству.

2.2 Ириты и иридоциклиты

Боль обусловливается воспалительным процессом в радужке и цилиарном теле (иридоциклит), реже изолированно в радужке (ирит). Причиной заболеваний могут быть инфекция или токсико-аллергический процесс. Инфекционные ириты и иридоциклиты возникают в результате эндогенного распространения процесса при сифилисе, туберкулезе, воспалении миндалин, поражениях пазух носа, кариесе зубов, токсоплазмозе и некоторых других заболеваниях. Причиной токсикоаллергических процессов в сосудистой оболочке глаза являются ревматизм, хронические полиартриты, болезнь Рейтера, болезни обмена веществ.

Симптомы. При остром ирите сильная боль в глазу сопровождается выраженной светобоязнью, перикорнеальной инъекцией, «запотелостью» эндотелия роговицы. Радужка гиперемирована, зрачок сужен, иногда неправильной формы в связи с образованием задних синехий, отложение пигмента на передней поверхности хрусталика. При иридоциклите с описанным проявлением воспаления присоединяются отложения на задней поверхности роговицы (преципитаты), экссудация в стекловидном теле, усиливающаяся при вовлечении в процесс всего сосудистого тракта (увеит).

Диагноз устанавливают на основании клинической картины и данных обследования, заболевание дифференцируют от острого приступа глаукомы и банального конъюнктивита.

Неотложная помощь должна оказываться офтальмологом, при задержке специализированной помощи лечение проводится любым врачом.

Общим для всех иритов и иридоциклитов лечением является назначение внутрь антибиотиков широкого спектра действия, бутадиона, иногда кортикостероидов. Место обязательно закапывание мидриатиков: 0,25% раствор скополамина 4-6 раз в день по 2 капли, 1% раствор атропина 4 раза в день по 2 капли. При отсутствии расширения зрачка - инстилляция 1-2 капель 1% раствора адреналина гидрокарбоната или инъекции 1 мл 0,1% раствора адреналина гидрохлорида, или 1 мл 1% раствора мезатона под конъюнктиву. Обязательно назначение кортикостероидов в виде инстилляций по 1-2 капли 4-6 раз в день (дексаметазон или гидрокортизон), в условиях офтальмологического стационара - в виде инъекций под конъюнктиву по 0,2-0,4 мл ежедневно; иногда назначают антибиотики в инъекциях под конъюнктиву. Проводят отвлекающую терапию (пиявки на височную область, горчичники на затылок и икры).

Госпитализация в офтальмологическое учреждение показана при отсутствии эффекта от медикаментозного лечения.

2.3 Конъюнктивит острый

Различают инфекционный, аллергический, острый эпидемический и острый аденовирусный конъюнктивит.

Инфекционный конъюнктивит. Причиной чаще всего являются стафилококк, пневмококк, стрептококк, палочка Моракса-Аксенфельда.

Симптомы: режущая боль в глазах, гиперемия конъюнктивы век и глазного яблока, слезотечение, обильное гнойное отделение.

Диагноз - первичный на основании клинических проявлений; в специализированном учреждении лабораторными методами выявляется возбудитель заболевания.

Неотложная помощь. Инстилляция сульфаниламидных препаратов и (или) антибиотиков (30% раствор сульфацила натрия, 10% раствор сульфапиридазина натрия, 10% раствор норсульфазола, 0,25% раствор левомицетина, раствор пенициллина 100000 ЕД на 10 мл изотонического раствора хлорида натрия и пр.) по 2 капли 4-6 раз в день и в виде глазных мазей (1% мазь тетрациклина, 30% мазь сульфапиридазина натрия и пр.) 2-3 раза в день.

Наиболее эффективно назначение глазных лекарственных пленок с сульфапиридазином или канамицином 1 - 2 раза в день в конъюнктивальную полость за нижнее веко.

В первые часы заболевания эффективно применение экспресс-метода лечения: закапывание растворов антибиотиков каждые 15 мин в течение 2 ч, а затем ежечасно в течение 10-12 ч. На палочку Моракса-Аксенфельда специфически действует 0,25 раствор сульфацита цинка в 2% растворе борной кислоты. Закапывание 3-4 раза в день по 1 - 2 капли.

Аллергический конъюнктивит возникает при аллергических реакциях на лекарственные препараты, применяемые пациентами, на косметические средства, различные пищевые и другие аллергены.

Резь и болевые ощущения в глазах, отек век, слизистой оболочки век и глазного яблока, гиперемия кожи век и слизистой оболочки, в ряде случаев появляются фолликулы в переходной складке век.

Неотложная помощь. Инстилляция в конъюнктиьальный мешок растворов кортикостероидов (0,1% раствор дексаметазона, 1% раствор гидрокотизона), смазывание век 1% мазью гидрокортизона. Внутрь - димедрол, супрастин, глюконат кальция и другие десенсибилизирующие препараты. Рекомендуется исключить из пищи продукты или не применять средства, вызывающие аллергию.

Острый аденовирусный конъюнктивит обусловлен аденовирусами серотипов 3, 4, 6, 7, 7a, 10, 11. Серотипы 3, 7a, 11 обычно выявляются при эпидемических вспышках, серотипы 4, 6, 7, 10 - в спорадических случаях заболевания.

Вирус передается от больного здоровому путем прямого контакта. Начало заболевания острое, обычно на одном глазу, через 1-3 дня процесс развивается на другом глазу.

Слезотечение, гиперемия и отек конъюнктивы век и глазного яблока, серозное отделяемое, чувство рези и жжения в глазах. При осмотре фолликулы конъюнктивы век более выражены в переходных складках, отмечается поражение околоушных лимфатических узлов. Иногда наблюдаются понижение чувствительности роговицы, гиперемия сосочков конъюнктивы.

В редких случаях наблюдается поражение роговицы в виде поверхностных нежных инфильтратов. Часто возникают общие проявления: поражение верхних дыхательных путей, головная боль, диспепсические расстройства.

Диагноз ставят на основании клинической картины, дифференцируют с инфекционным конъюнктивитом.

Эпидемический конъюнктивит вызывается аденовирусами серотипов 8, 11, 19,29.

Светобоязнь, слезотечение, значительное отделяемое, отек век, гиперемия и отек слизистой оболочки век, образование фолликулов, понижение чувствительности роговицы, поражение роговой оболочки, околоушный и затылочный лимфаденит.

Неотложную помощь оказывает офтальмолог. Выраженное терапевтическое действие при аденовирусном и эпидемическом конъюнктивитах оказывают те препараты, которые обладают противовирусной активностью, а именно флореналь (0,5% мазь или глазные пленки), теброфен (0,25-1% мазь), интерферон (капли). Вводят внутримышечно гаммаглобулин.

Больные острым конъюнктивитом любой этиологии нуждаются в наблюдении окулиста.

Госпитализации, как правило, не требуется, при тяжелых осложнениях неотложная госпитализация в специализированное отделение.

2.4 Эрозия роговицы

ЭРОЗИЯ РОГОВИЦЫ развивается вследствие поверхностных повреждений роговицы.

Сильная боль, резь в глазу, слезотечение, светобоязнь. При обследовании - гиперемия конъюнктивы век и глазного яблока. На роговице отмечается дефект эпителия, окрашивающийся в желтовато-зеленый цвет при закапывании в конъюнктивальный мешок 1% раствора флюоресцеина с последующим промыванием изотоническим раствором хлорида натрия.

Диагноз устанавливают на основании клинической картины.

Неотложная помощь. Инстилляция 1-2 капель 30% раствора сульфацила натрия, введение в конъюнктивальный мешок эмульсии синтомицина, тиаминовой мази. Больного направляют в офтальмологическое учреждение.

Госпитализации обычно не требуется.

Литература

1. «Неотложная медицинская помощь», под ред. Дж.Э. Тинтиналли, Рл. Кроума, Э. Руиза, Перевод с английского д-ра мед. наук В.И. Кандрора, д.м.н. М.В. Неверовой, д-ра мед. наук А.В. Сучкова, к.м.н. А.В. Низового, Ю.Л. Амченкова; под ред. д.м.н. В.Т. Ивашкина, д.м.н. П.Г. Брюсова; Москва «Медицина» 2001

2. Елисеев О.М. (составитель) Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи, «Лейла», СПБ, 1996 год

referatwork.ru

Боль в области лица и глазная боль

Министерство образования Российской Федерации

Пензенский Государственный Университет

Медицинский Институт

Кафедра Терапии

Реферат

на тему:

«Боль в области лица и глазная боль»

Пенза

2008

План

1. Боль в области лица

2. Боль глазная

2.1 Глаукома

2.2 Ириты и иридоциклиты

2.3 Конъюнктивит острый

2.4 Эрозия роговицы

Литература

1. Боль в области лица

Боль в области лица преимущественно возникает при различных поражения тройничного нерва, языкоглоточного нерва, крылонебного узла, коленчатого ганглия лицевого нерва, носоресничного нерва; может проявляться также в виде ангионевралгий, синдрома патологического прикуса.

При невралгии тройничного нерва наиболее характерный признак – интенсивная приступообразная боль в зоне иннервации ветвей нерва, которая может возникать как без видимой причины, так и от раздражения пусковых, так называемых курковых зон – участков кожи лица или слизистой оболочки полости рта. Болевые приступы сопровождаются гиперемией лица, слезоточивостью, повышенным потоотделением, иногда – отечностью, герпетическими высыпаниями, двигательной активностью мимической мускулатуры.

Иногда отмечается снижение кожной, главным образом тактильной, чувствительности в зоне иннервации тройничного нерва.

Для невралгии языкоглоточного нерва характерна сильная, приступообразная боль в области глотки, миндалин, корня языка, угла нижней челюсти, в слуховом проходе, впереди ушной раковины. Начало приступа болей может быть связано с разговором или приемом пищи. Приступ сопровождается сухостью во рту, появлением густой вязкой слюны.

При невралгии крылонебного узла (синдром Сладера) приступообразная (в течение нескольких часов, а иногда и суток) распирающая боль появляется вначале в глубоких отделах лица, а затем распространяется на небо, язык, кожные покровы височной области, глазное яблоко. Наблюдаются отечность век, гиперемия конъюнктивы, обильное выделение слюны, носовой слизи, слезоточивость. Могут быть участки гиперемии на щеках.

Поражение коленчатого ганглия лицевого нерва вирусом опоясывающего лишая характеризуется появлением жгучей, приступообразной или постоянной боли в области уха, иррадиирующей на лицо, затылочную область и шею.

Возникают герпетические высыпания в наружном слуховом проходе, парезмимической мускулатуры, головокружение.

Невралгия носоресничного нерва характеризуется приступообразной мучительной болью в области глазного яблока и половине носа. Боль усиливается в ночное время. Кожа лба и носа отечна, гиперемирована; бывают сыпи. При осмотре глаза определяется конъюнктивит, кератит, иридоциклит и даже изъязвления. Слизистая оболочка носа гипертрофирована, гиперемирована; обильная ринорея. При пальпации определяется болезненность в области внутреннего угла глазницы и соответствующей половине носа. Заболевание связывают с патологическими изменениями в придаточных пазухах носа, с искривлением носовой перегородки, с заболеваниями зубочелюстной системы.

При ангионевралгии на фоне общего недомогания возникает приступообразная, сверлящая непродолжительная боль, которая распространяется по ходу ветвей наружной сонной артерии. Порой она тупая, давящая, иррадиирует в височно-теменную и лобную области, глазные яблоки, нос. Пальпаторно определяется болезненность в области проекции сосудов, уплотнение сосудистой стенки за счет периартериита. Нередко бывают конъюнктивит, увеличение небных миндалин, снижение остроты зрения. Болевой приступ может провоцироваться употреблением алкоголя, мороженого; чаще всего он возникает на фоне умственного утомления и эмоциональных стрессов. По ходу сосудов кожа гиперемирована, влажная; отмечается повышенная саливация и слезотечение.

При синдроме патологического прикуса боль появляется вначале в височной области, глазном яблоке, скуловой кости, области уха, а затем распространяется в затылочную область и область лица. Причиной боли могут быть полная или частичная адентия, нарушение прикуса, некоординированные движения нижней челюстью, различные дисфункции жевательных мышц. Страдают преимущественно лица с неуравновешенной нервно-эмоциональной сферой.

Неотложная помощь. При болевых приступах невралгии тройничного нерва назначается внутрь карбамазепин (финлепсин) по 0,05 г. с повышением дозы до 0,2 г, транквилизаторы (триоксазин по 0,3 г 3 раза в день, седуксен по 0,005 г. 2–3 раз в день), антигистаминные препараты (дипразин, пипольфен 0,025 г. 2–3 раза в день; димедрол 0,03 г. 3 раза в день) в сочетании с витаминами группы В и никотиновой кислотой.

При невралгиях языкоглоточного нерва неотложная помощь состоит в смазывании области небных миндалин 10% раствором новокаина.

Неотложная помощь при невралгии крылонебного узла состоит в смазывании дистального участка средней носовой раковины 3% раствором кокаина, что может служить и важным диагностическим тестом. Внутрь назначаются анальгетики, седуксен в обычных дозах.

При поражении коленчатого ганглия лицевого нерва назначаются внутрь анальгетики в обычных дозах, десенсибилизирующие средства (1 мл 2% раствора супрастина или 1 мл 1% раствора димедрола внутримышечно).

При невралгии носоресничного нерва слизистая оболочка переднего отдела носовой полости смазывается 5% раствором кокаина с адреналином.

Для снятия болевых приступов при ангионевралгиях проводятся новокаиновые блокады 1% раствором новокаина по ходу сосудов.

Неотложная помощь при болевом синдроме отологического прикуса заключается в назначении анальгетиков, малых транквилизаторов в обычных дозах.

Госпитализация показана при длительно текущих болевых приступах, трудно поддающихся купированию.

2. Боль глазная

Причиной глазной боли могут быть повреждения глаза и его придатков, ожоги, глаукома, воспаления сосудистой оболочки (ириты, иридоциклиты), роговой оболочки (кератиты), теноновой капсулы глаза (тенонит), острое воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивит).

2.1 Глаукома

Боль в глазу при глаукоме связана с повышением внутриглазного давления, наблюдается у части больных открытоугольной глаукомой, хотя и не является обязательным симптомом данного заболевания.

Боль в глазу сопровождается появлением тумана, радужных кругов. При осмотре – небольшая застойная инъекция, отек роговицы, зрачок шире зрачка другого глаза. Передняя камера мельче, чем обычно. При систематическом применении миотиков клиническая картина стушевана. При специальном исследовании выявляются повышение внутриглазного давления до 35–50 мм рт. ст… часто снижение остроты зрения, специфические изменения поля зрения (расширение слепого пятна, кольцевые скотомы, сужение границ).

Диагноз ставят на основании жалоб и данных комплексного обследования.

Неотложная помощь. Инстилляции 1–2 капель 1% или 2% раствора пилокарпина 2–3 раза в день. В ряде случаев инсталляции пилокарпина снижают болевой синдром в связи с понижением внутриглазного давления.

Госпитализация не показана. Однако во всех случаях, подозрительных на глаукому, необходимо направить больного к офтальмологу для детального обследования и подбора индивидуального мистического режима. При неэффективности медикаментозного лечения рекомендуется хирургическое вмешательство, дающее наилучшие результаты в начальных стадиях заболевания.

Глаукома, острый приступ. Боль в глазу может возникнуть при резком повышении внутриглазного давления в случаях декомпенсации глаукомы – так называемый острый приступ глаукомы. Она может появиться внезапно, впервые в виде острого приступа или же возникает на фоне обострения хронического течения заболевания.

Резкая боль в глазу, распространяющаяся на висок, затылочную область, по ходу тройничного нерва, тошнота, иногда рвота, слабость.

Желудочно-кишечная симптоматика симулирует иногда отравление, желудочно-кишечную интоксикацию. При осмотре определяется отек век, застойная инъекция глазного яблока, отек роговицы. Передняя камера мелкая, зрачок широкий, реакция на свет отсутствует. Зрение резко снижено. Глазное яблоко при пальпации болезненное, твердое. Внутриглазное давление достигает 50–60 мм рт. ст.

Диагноз. Острый приступ глаукомы следует дифференцировать от острого иридоциклита.

Неотложная помощь направлена на снижение внутриглазного давления.

Срочная инстилляция миотиков (2% раствор пилокарпина каждые 15 мин по 2 капли, 0,013% раствор фосфакола по 2 капли 2–3 раза в день, 0,05% раствор армина по 2 капли 3–4 раза в день), закладывание на веко лекарственной пленки с пилокарпином. Внутрь – диакарб (фонурит) по 0,25–0,5 г 3–4 раза в день, 30% раствор глицерина в изотоническом растворе хлорида натрия по 100–200 г. Одновременно проводят отвлекающую терапию (пиявки на висок, горчичники на затылок и икры, горячие ножные ванны). Для дегидратации применяют слабительное, повторные внутривенные вливания 40% раствора глюкозы по 20 мл. Назначают в обычных дозах седативные средства, снотворные. В тяжелых случаях вводят внутримышечно литическую смесь (1 мл 2,5% раствора аминазина, 1 мл 2% раствора промедола, 1 мл 1% раствора димедрола или 2,5% раствора пипольфена).

Госпитализация в офтальмологический стационар. Некупирующийся острый приступ глаукомы – показание к экстренному хирургическому вмешательству.

2.2 Ириты и иридоциклиты

Боль обусловливается воспалительным процессом в радужке и цилиарном теле (иридоциклит), реже изолированно в радужке (ирит). Причиной заболеваний могут быть инфекция или токсико-аллергический процесс. Инфекционные ириты и иридоциклиты возникают в результате эндогенного распространения процесса при сифилисе, туберкулезе, воспалении миндалин, поражениях пазух носа, кариесе зубов, токсоплазмозе и некоторых других заболеваниях. Причиной токсикоаллергических процессов в сосудистой оболочке глаза являются ревматизм, хронические полиартриты, болезнь Рейтера, болезни обмена веществ.

Симптомы. При остром ирите сильная боль в глазу сопровождается выраженной светобоязнью, перикорнеальной инъекцией, «запотелостью» эндотелия роговицы. Радужка гиперемирована, зрачок сужен, иногда неправильной формы в связи с образованием задних синехий, отложение пигмента на передней поверхности хрусталика. При иридоциклите с описанным проявлением воспаления присоединяются отложения на задней поверхности роговицы (преципитаты), экссудация в стекловидном теле, усиливающаяся при вовлечении в процесс всего сосудистого тракта (увеит).

Диагноз устанавливают на основании клинической картины и данных обследования, заболевание дифференцируют от острого приступа глаукомы и банального конъюнктивита.

Неотложная помощь должна оказываться офтальмологом, при задержке специализированной помощи лечение проводится любым врачом.

Общим для всех иритов и иридоциклитов лечением является назначение внутрь антибиотиков широкого спектра действия, бутадиона, иногда кортикостероидов. Место обязательно закапывание мидриатиков: 0,25% раствор скополамина 4–6 раз в день по 2 капли, 1% раствор атропина 4 раза в день по 2 капли. При отсутствии расширения зрачка – инстилляция 1–2 капель 1% раствора адреналина гидрокарбоната или инъекции 1 мл 0,1% раствора адреналина гидрохлорида, или 1 мл 1% раствора мезатона под конъюнктиву. Обязательно назначение кортикостероидов в виде инстилляций по 1–2 капли 4–6 раз в день (дексаметазон или гидрокортизон), в условиях офтальмологического стационара – в виде инъекций под конъюнктиву по 0,2–0,4 мл ежедневно; иногда назначают антибиотики в инъекциях под конъюнктиву. Проводят отвлекающую терапию (пиявки на височную область, горчичники на затылок и икры).

Госпитализация в офтальмологическое учреждение показана при отсутствии эффекта от медикаментозного лечения.

2.3 Конъюнктивит острый

Различают инфекционный, аллергический, острый эпидемический и острый аденовирусный конъюнктивит.

Инфекционный конъюнктивит. Причиной чаще всего являются стафилококк, пневмококк, стрептококк, палочка Моракса-Аксенфельда.

Симптомы: режущая боль в глазах, гиперемия конъюнктивы век и глазного яблока, слезотечение, обильное гнойное отделение.

Диагноз – первичный на основании клинических проявлений; в специализированном учреждении лабораторными методами выявляется возбудитель заболевания.

Неотложная помощь. Инстилляция сульфаниламидных препаратов и (или) антибиотиков (30% раствор сульфацила натрия, 10% раствор сульфапиридазина натрия, 10% раствор норсульфазола, 0,25% раствор левомицетина, раствор пенициллина 100000 ЕД на 10 мл изотонического раствора хлорида натрия и пр.) по 2 капли 4–6 раз в день и в виде глазных мазей (1% мазь тетрациклина, 30% мазь сульфапиридазина натрия и пр.) 2–3 раза в день.

Наиболее эффективно назначение глазных лекарственных пленок с сульфапиридазином или канамицином 1 – 2 раза в день в конъюнктивальную полость за нижнее веко.

В первые часы заболевания эффективно применение экспресс-метода лечения: закапывание растворов антибиотиков каждые 15 мин в течение 2 ч, а затем ежечасно в течение 10–12 ч. На палочку Моракса-Аксенфельда специфически действует 0,25 раствор сульфацита цинка в 2% растворе борной кислоты. Закапывание 3–4 раза в день по 1 – 2 капли.

Аллергический конъюнктивит возникает при аллергических реакциях на лекарственные препараты, применяемые пациентами, на косметические средства, различные пищевые и другие аллергены.

Резь и болевые ощущения в глазах, отек век, слизистой оболочки век и глазного яблока, гиперемия кожи век и слизистой оболочки, в ряде случаев появляются фолликулы в переходной складке век.

Неотложная помощь. Инстилляция в конъюнктиьальный мешок растворов кортикостероидов (0,1% раствор дексаметазона, 1% раствор гидрокотизона), смазывание век 1% мазью гидрокортизона. Внутрь – димедрол, супрастин, глюконат кальция и другие десенсибилизирующие препараты. Рекомендуется исключить из пищи продукты или не применять средства, вызывающие аллергию.

Острый аденовирусный конъюнктивит обусловлен аденовирусами серотипов 3, 4, 6, 7, 7a, 10, 11. Серотипы 3, 7a, 11 обычно выявляются при эпидемических вспышках, серотипы 4, 6, 7, 10 – в спорадических случаях заболевания.

Вирус передается от больного здоровому путем прямого контакта. Начало заболевания острое, обычно на одном глазу, через 1–3 дня процесс развивается на другом глазу.

Слезотечение, гиперемия и отек конъюнктивы век и глазного яблока, серозное отделяемое, чувство рези и жжения в глазах. При осмотре фолликулы конъюнктивы век более выражены в переходных складках, отмечается поражение околоушных лимфатических узлов. Иногда наблюдаются понижение чувствительности роговицы, гиперемия сосочков конъюнктивы.

В редких случаях наблюдается поражение роговицы в виде поверхностных нежных инфильтратов. Часто возникают общие проявления: поражение верхних дыхательных путей, головная боль, диспепсические расстройства.

Диагноз ставят на основании клинической картины, дифференцируют с инфекционным конъюнктивитом.

Эпидемический конъюнктивит вызывается аденовирусами серотипов 8, 11, 19,29.

Светобоязнь, слезотечение, значительное отделяемое, отек век, гиперемия и отек слизистой оболочки век, образование фолликулов, понижение чувствительности роговицы, поражение роговой оболочки, околоушный и затылочный лимфаденит.

Неотложную помощь оказывает офтальмолог. Выраженное терапевтическое действие при аденовирусном и эпидемическом конъюнктивитах оказывают те препараты, которые обладают противовирусной активностью, а именно флореналь (0,5% мазь или глазные пленки), теброфен (0,25–1% мазь), интерферон (капли). Вводят внутримышечно гаммаглобулин.

Больные острым конъюнктивитом любой этиологии нуждаются в наблюдении окулиста.

Госпитализации, как правило, не требуется, при тяжелых осложнениях неотложная госпитализация в специализированное отделение.

2.4 Эрозия роговицы

ЭРОЗИЯ РОГОВИЦЫ развивается вследствие поверхностных повреждений роговицы.

Сильная боль, резь в глазу, слезотечение, светобоязнь. При обследовании – гиперемия конъюнктивы век и глазного яблока. На роговице отмечается дефект эпителия, окрашивающийся в желтовато-зеленый цвет при закапывании в конъюнктивальный мешок 1% раствора флюоресцеина с последующим промыванием изотоническим раствором хлорида натрия.

Диагноз устанавливают на основании клинической картины.

Неотложная помощь. Инстилляция 1–2 капель 30% раствора сульфацила натрия, введение в конъюнктивальный мешок эмульсии синтомицина, тиаминовой мази. Больного направляют в офтальмологическое учреждение.

Госпитализации обычно не требуется.

Литература

1. «Неотложная медицинская помощь», под ред. Дж.Э. Тинтиналли, Рл. Кроума, Э. Руиза, Перевод с английского д-ра мед. наук В.И. Кандрора, д.м.н. М.В. Неверовой, д-ра мед. наук А.В. Сучкова, к.м.н. А.В. Низового, Ю.Л. Амченкова; под ред. д.м.н. В.Т. Ивашкина, д.м.н. П.Г. Брюсова; Москва «Медицина» 2001

2. Елисеев О.М. (составитель) Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи, «Лейла», СПБ, 1996 год

www.referatmix.ru

Лицевые боли Лицевые боли могут быть проявлением

Лицевые боли

Лицевые боли

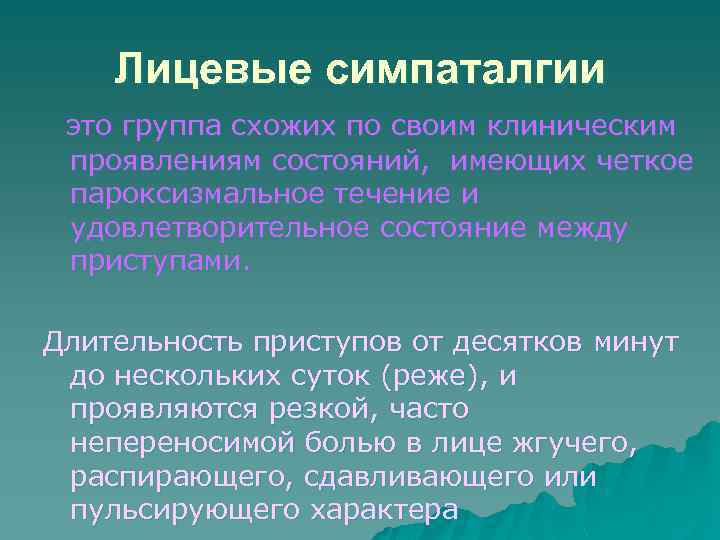

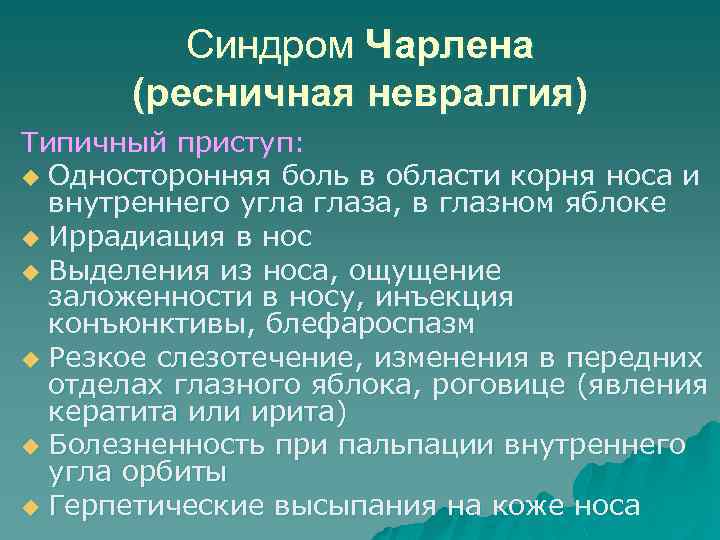

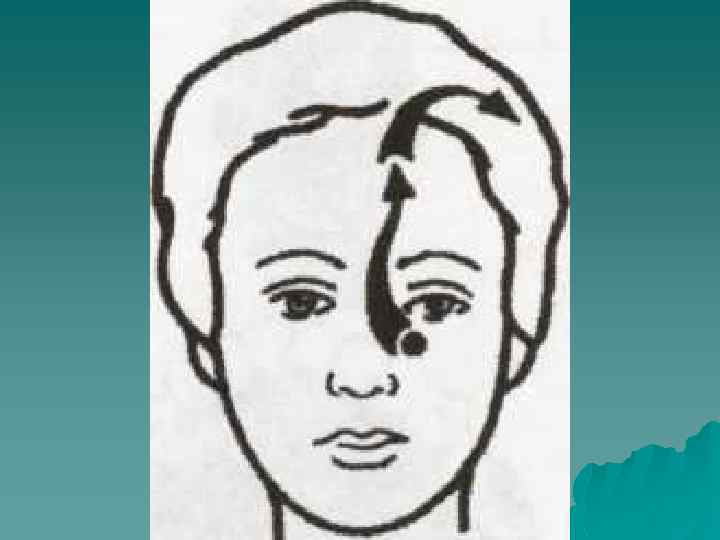

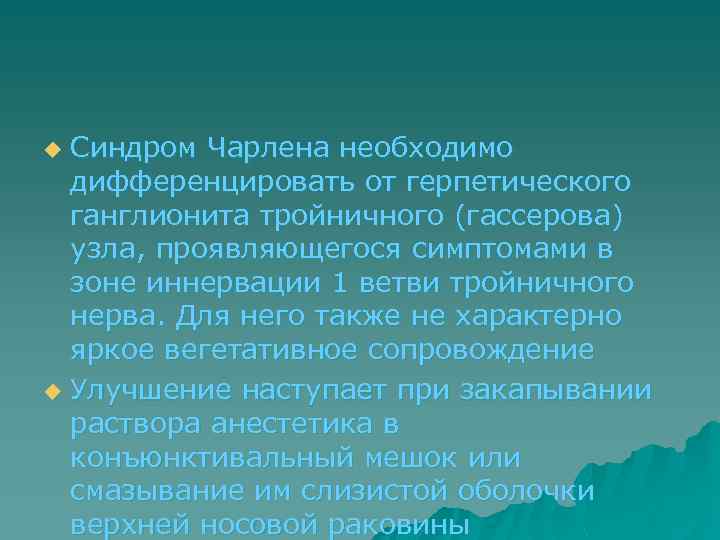

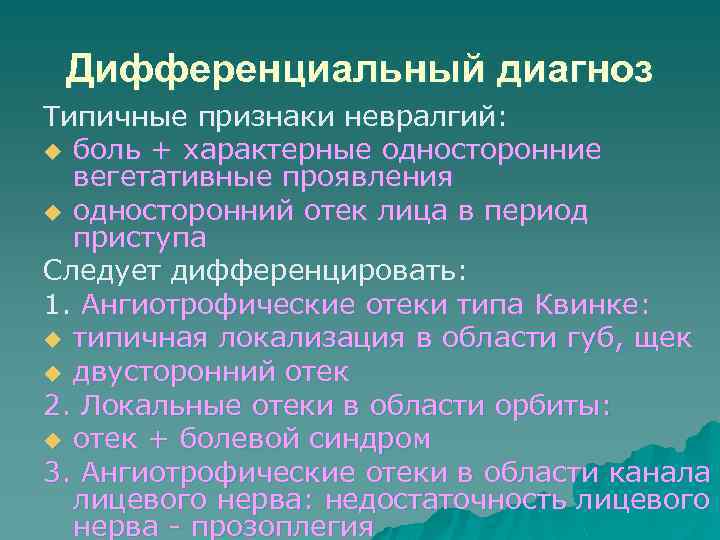

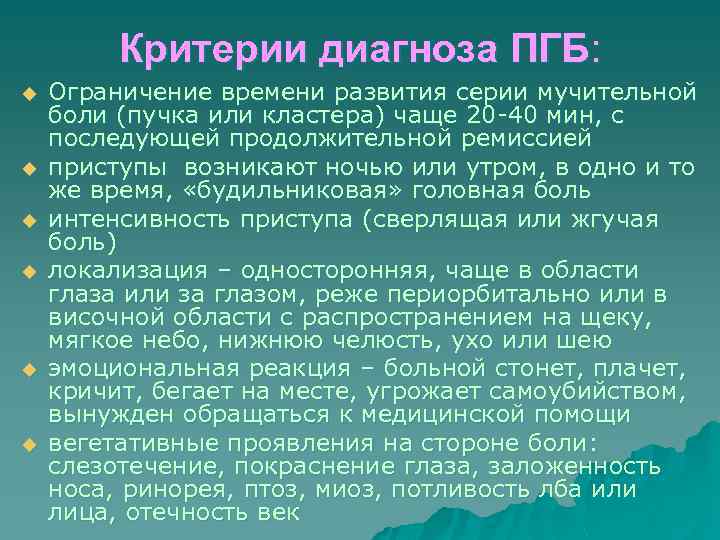

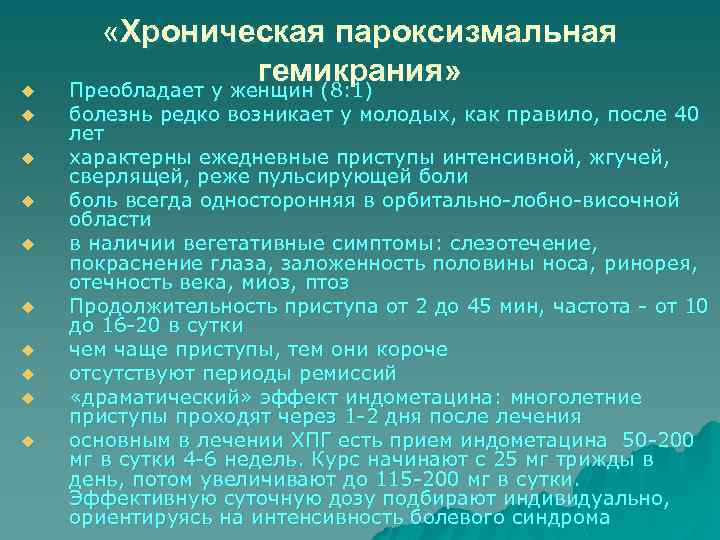

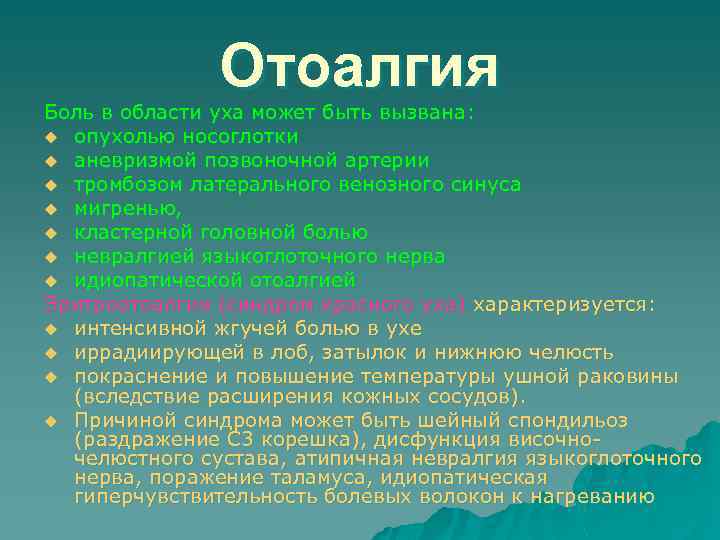

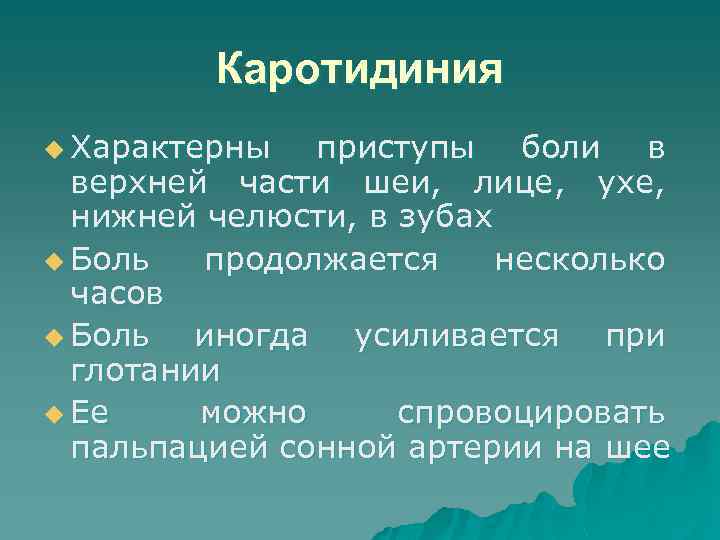

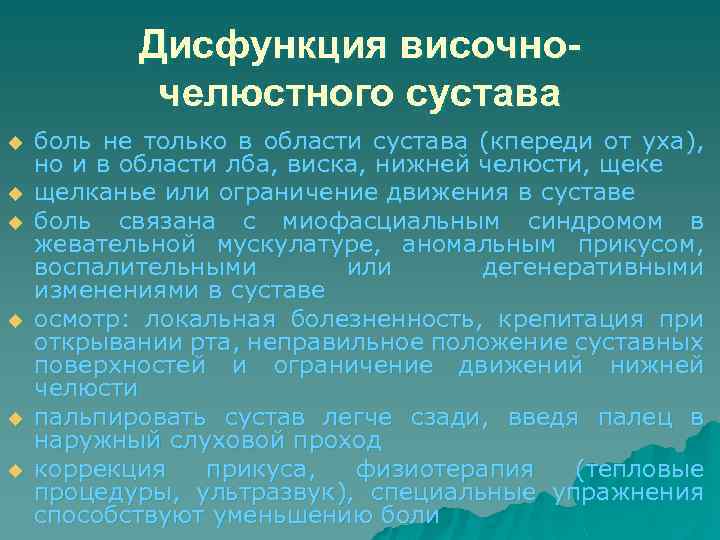

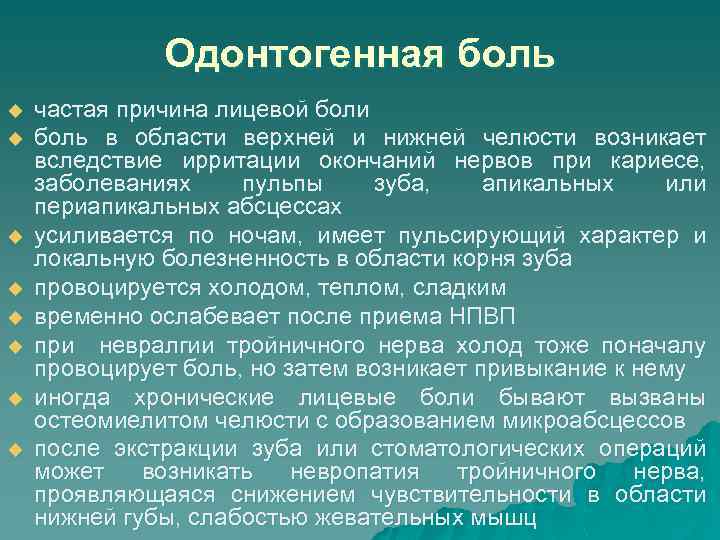

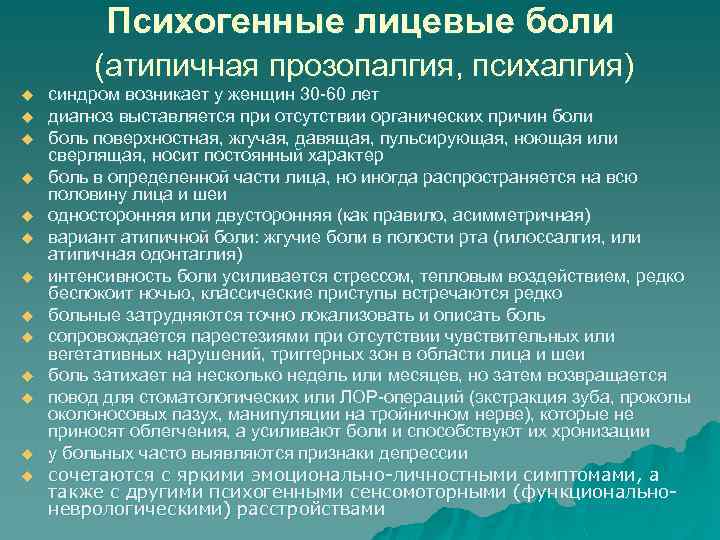

Лицевые боли могут быть проявлением четырех процессов: u Невралгии тройничного и (реже) языкоглоточного нервов u Лицевых форм мигрени, в том числе пучковых сосудистых болей u Симпаталгии Чарлена и Сладера u Психогенных головных болей

Лицевые боли могут быть проявлением четырех процессов: u Невралгии тройничного и (реже) языкоглоточного нервов u Лицевых форм мигрени, в том числе пучковых сосудистых болей u Симпаталгии Чарлена и Сладера u Психогенных головных болей

Краниальные невралгии и центральные причины боли

Краниальные невралгии и центральные причины боли

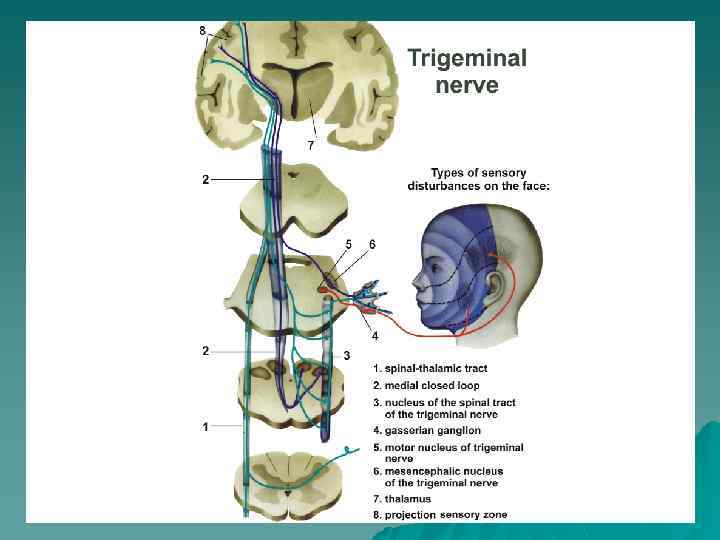

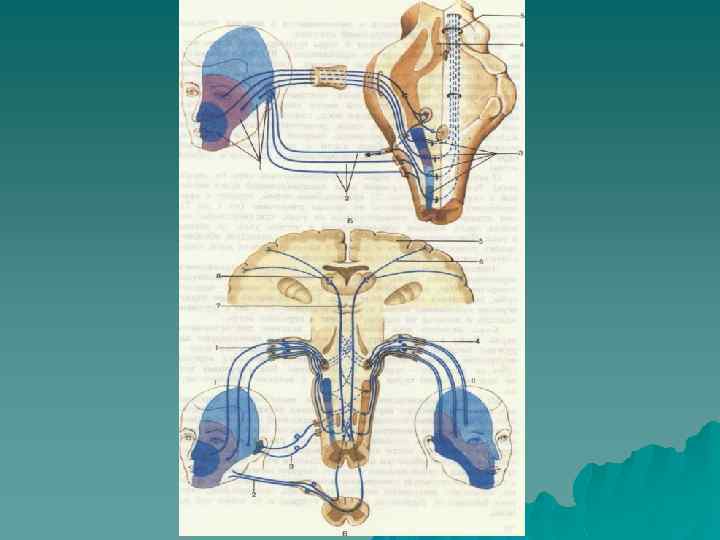

Невралгия тройничного нерва u Полиэтиологическое заболевание, возникающее преимущественно (более 90 % случаев) в возрасте старше 40 лет. Среди больных женщины составляют 60 -70 %. Наиболее частые причины: u Механическое сдавливание нерва u Образование склеротической бляшки u Инфекционные очаги в ротовой полости

Невралгия тройничного нерва u Полиэтиологическое заболевание, возникающее преимущественно (более 90 % случаев) в возрасте старше 40 лет. Среди больных женщины составляют 60 -70 %. Наиболее частые причины: u Механическое сдавливание нерва u Образование склеротической бляшки u Инфекционные очаги в ротовой полости

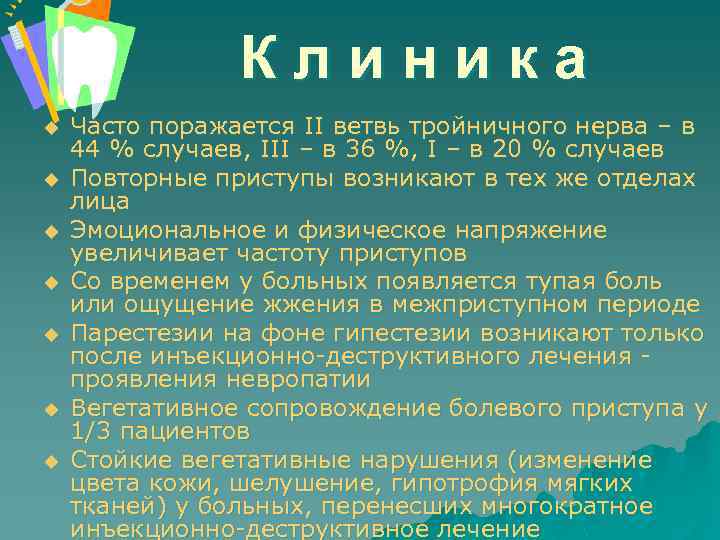

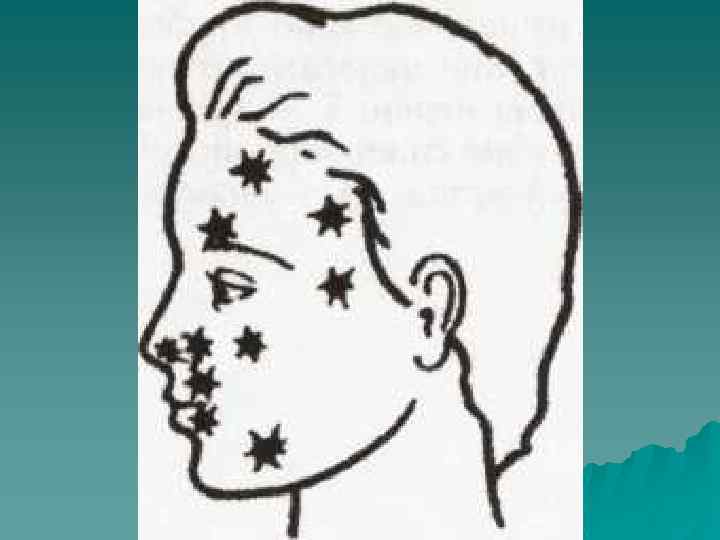

Клиника u u u u Часто поражается II ветвь тройничного нерва – в 44 % случаев, III – в 36 %, I – в 20 % случаев Повторные приступы возникают в тех же отделах лица Эмоциональное и физическое напряжение увеличивает частоту приступов Со временем у больных появляется тупая боль или ощущение жжения в межприступном периоде Парестезии на фоне гипестезии возникают только после инъекционно-деструктивного лечения проявления невропатии Вегетативное сопровождение болевого приступа у 1/3 пациентов Стойкие вегетативные нарушения (изменение цвета кожи, шелушение, гипотрофия мягких тканей) у больных, перенесших многократное инъекционно-деструктивное лечение

Клиника u u u u Часто поражается II ветвь тройничного нерва – в 44 % случаев, III – в 36 %, I – в 20 % случаев Повторные приступы возникают в тех же отделах лица Эмоциональное и физическое напряжение увеличивает частоту приступов Со временем у больных появляется тупая боль или ощущение жжения в межприступном периоде Парестезии на фоне гипестезии возникают только после инъекционно-деструктивного лечения проявления невропатии Вегетативное сопровождение болевого приступа у 1/3 пациентов Стойкие вегетативные нарушения (изменение цвета кожи, шелушение, гипотрофия мягких тканей) у больных, перенесших многократное инъекционно-деструктивное лечение

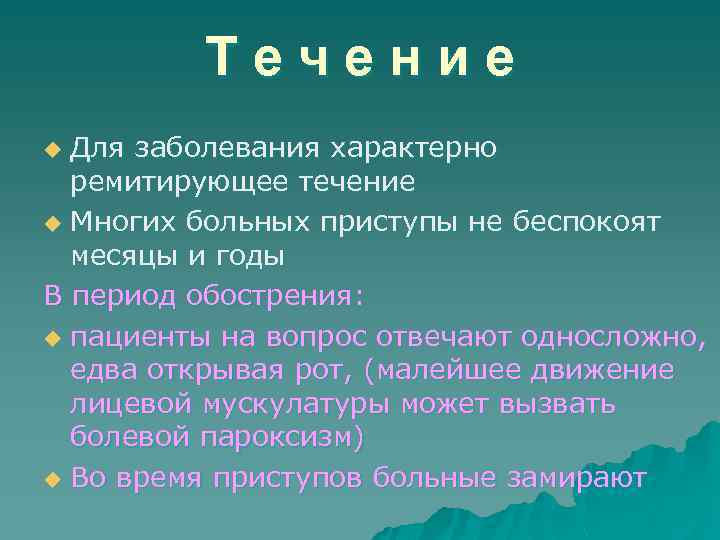

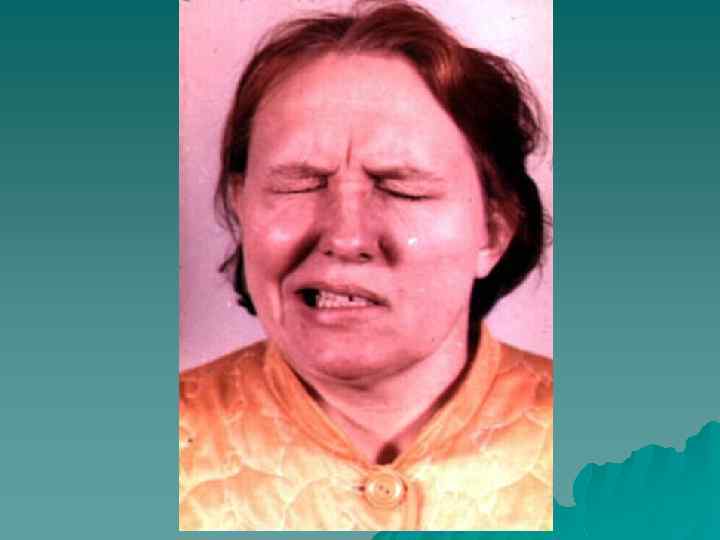

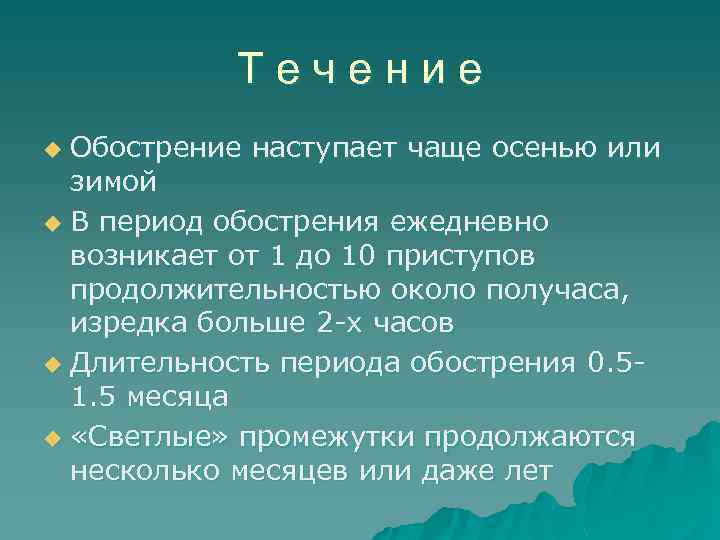

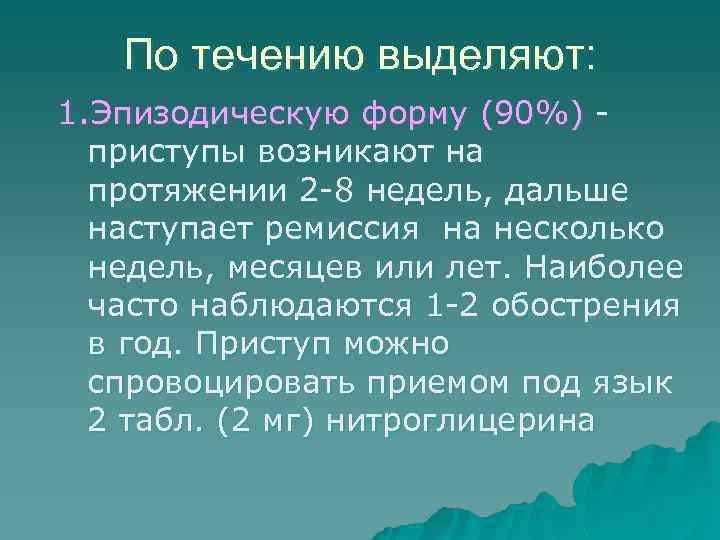

Течение Для заболевания характерно ремитирующее течение u Многих больных приступы не беспокоят месяцы и годы В период обострения: u пациенты на вопрос отвечают односложно, едва открывая рот, (малейшее движение лицевой мускулатуры может вызвать болевой пароксизм) u Во время приступов больные замирают u

Течение Для заболевания характерно ремитирующее течение u Многих больных приступы не беспокоят месяцы и годы В период обострения: u пациенты на вопрос отвечают односложно, едва открывая рот, (малейшее движение лицевой мускулатуры может вызвать болевой пароксизм) u Во время приступов больные замирают u

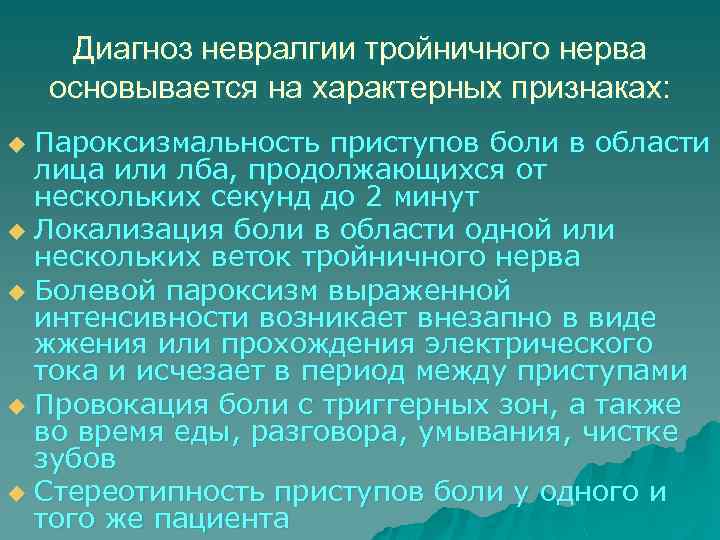

Диагноз невралгии тройничного нерва основывается на характерных признаках: Пароксизмальность приступов боли в области лица или лба, продолжающихся от нескольких секунд до 2 минут u Локализация боли в области одной или нескольких веток тройничного нерва u Болевой пароксизм выраженной интенсивности возникает внезапно в виде жжения или прохождения электрического тока и исчезает в период между приступами u Провокация боли с триггерных зон, а также во время еды, разговора, умывания, чистке зубов u Стереотипность приступов боли у одного и того же пациента u

Диагноз невралгии тройничного нерва основывается на характерных признаках: Пароксизмальность приступов боли в области лица или лба, продолжающихся от нескольких секунд до 2 минут u Локализация боли в области одной или нескольких веток тройничного нерва u Болевой пароксизм выраженной интенсивности возникает внезапно в виде жжения или прохождения электрического тока и исчезает в период между приступами u Провокация боли с триггерных зон, а также во время еды, разговора, умывания, чистке зубов u Стереотипность приступов боли у одного и того же пациента u

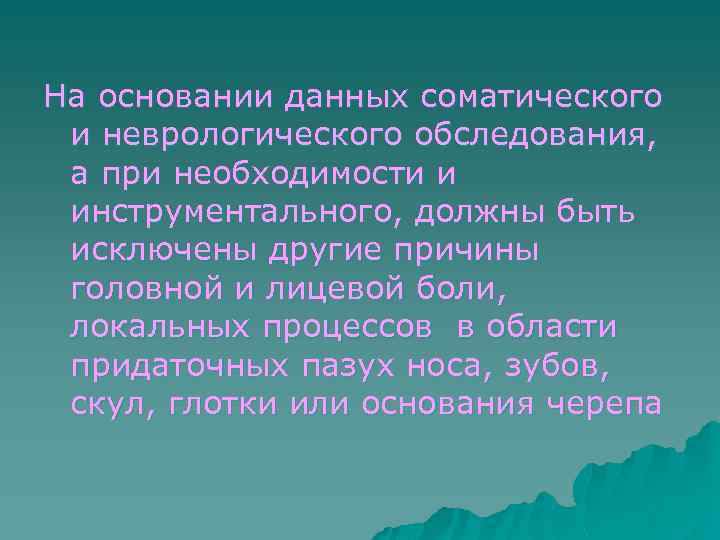

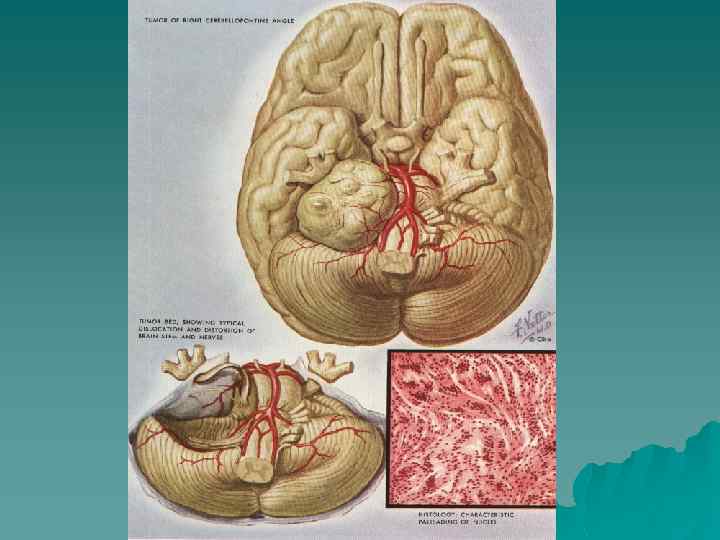

На основании данных соматического и неврологического обследования, а при необходимости и инструментального, должны быть исключены другие причины головной и лицевой боли, локальных процессов в области придаточных пазух носа, зубов, скул, глотки или основания черепа

На основании данных соматического и неврологического обследования, а при необходимости и инструментального, должны быть исключены другие причины головной и лицевой боли, локальных процессов в области придаточных пазух носа, зубов, скул, глотки или основания черепа

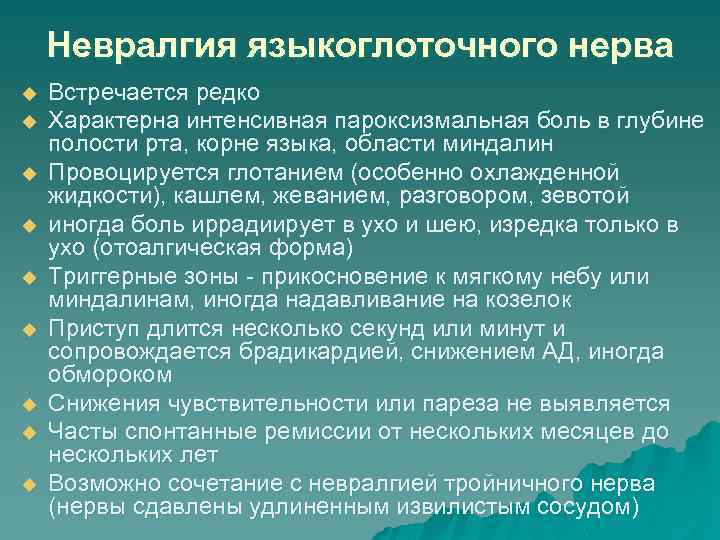

Невралгия языкоглоточного нерва u u u u u Встречается редко Характерна интенсивная пароксизмальная боль в глубине полости рта, корне языка, области миндалин Провоцируется глотанием (особенно охлажденной жидкости), кашлем, жеванием, разговором, зевотой иногда боль иррадиирует в ухо и шею, изредка только в ухо (отоалгическая форма) Триггерные зоны - прикосновение к мягкому небу или миндалинам, иногда надавливание на козелок Приступ длится несколько секунд или минут и сопровождается брадикардией, снижением АД, иногда обмороком Снижения чувствительности или пареза не выявляется Часты спонтанные ремиссии от нескольких месяцев до нескольких лет Возможно сочетание с невралгией тройничного нерва (нервы сдавлены удлиненным извилистым сосудом)

Невралгия языкоглоточного нерва u u u u u Встречается редко Характерна интенсивная пароксизмальная боль в глубине полости рта, корне языка, области миндалин Провоцируется глотанием (особенно охлажденной жидкости), кашлем, жеванием, разговором, зевотой иногда боль иррадиирует в ухо и шею, изредка только в ухо (отоалгическая форма) Триггерные зоны - прикосновение к мягкому небу или миндалинам, иногда надавливание на козелок Приступ длится несколько секунд или минут и сопровождается брадикардией, снижением АД, иногда обмороком Снижения чувствительности или пареза не выявляется Часты спонтанные ремиссии от нескольких месяцев до нескольких лет Возможно сочетание с невралгией тройничного нерва (нервы сдавлены удлиненным извилистым сосудом)