|

|

|

|

Far Far |

WinNavigator WinNavigator |

Frigate Frigate |

Norton

Commander Norton

Commander |

WinNC WinNC |

Dos

Navigator Dos

Navigator |

Servant

Salamander Servant

Salamander |

Turbo

Browser Turbo

Browser |

|

|

Winamp,

Skins, Plugins Winamp,

Skins, Plugins |

Необходимые

Утилиты Необходимые

Утилиты |

Текстовые

редакторы Текстовые

редакторы |

Юмор Юмор |

|

|

|

File managers and best utilites |

16.Характерные дефекты и повреждения деревянных конструкций. Дефекты и повреждения деревянных конструкций реферат

16.Характерные дефекты и повреждения деревянных конструкций

Несмотря на широкое применение железобетона, кирпича, металла и пластмассы, значительное место в строительстве занимает дерево благодаря таким свойствам, как хорошая обрабатываемость, долговечность, незначительный объемный вес, малый коэффициент линейного и температурного расширения и сравнительно большая прочность.

Деревянные конструкции могут служить много лет, однако неправильный отбор и неумелое использование древесины в конструкциях сокращает срок их службы. Деревянные конструкции при определенной температуре, влажности и других факторах подвергаются гниению в результате разрушения их грибами, а также жуками-точильщиками и иными видами древоточцев.

В зависимости от способа добывания органических веществ для питания грибы делятся на две основные группы:

паразитов

сапрофитов

К первой группе относятся грибы, развивающиеся на живых растениях, ко второй – грибы, развивающиеся только на мертвой древесине. Домовые грибы, разрушающие только древесину в строительных конструкциях, относятся к сапрофитам. Вследствие развития дереворазрушающих грибов, питающихся древесиной, происходит ее высыхание, растрескивание и гниение. Древесина начинает гнить при определенных условиях: при влажности более 25%, температуре от -3оС до +35-70оС, застойном воздухе и заражении ее грибами. Домовые грибы не развиваются на сухой древесине (с влажностью до 12%) и в древесине, находящейся в воздушно-сухом состоянии (15-18%). В полусухом состоянии древесина поражается некоторыми грибами. В сыром состоянии и при повышенной влажности она разрушается всеми видами грибов. В то же время древесина, находящаяся в воде и на сквозняке, грибами не разрушается. Для защиты древесины от гниения и разрушения надо создать вокруг эксплуатируемых конструкций такую температурно-влажностную среду, в которой не могли бы произрастать грибы. Если это осуществить нельзя, то древесину конструкций необходимо обработать специальными ядохимикатами – антисептировать.

Основным признаком появления домовых грибов служит наличие гиф (нитей гриба) на древесине. На более поздней стадии поражения древесина буреет, темнеет, покрывается трещинами. В зданиях дереворазрушающие грибы развиваются там, где возникают для этого благоприятные условия. Обычно это – сырые темные непроветриваемые помещения или их части. Такими местами могут быть:

подполья на сыром грунте и необитаемые подвалы;

неантисептированные концы балок в каменных стенах;

накаты перекрытий при неисправных крышах;

деревянные перегородки из сырого леса, оштукатуренные с двух сторон;

деревянные конструкции, увлажненные и плохо проветриваемые;

Участки древесины, пораженной грибами, вырезаются и сжигаются, после чего конструкция усиливается антисептированной древесиной или специальными протезами.

Вредителями древесины также являются жуки-точильщики, их личинки термиты. Участки древесины, пораженные жуками и их личинками, тщательно осматривают, после чего решается вопрос о несущей способности данного элемента, о необходимости его замены или протезирования. Пораженные участки всегда вырезаются и сжигаются.

Биологический процесс разрушения деревянных конструкций можно сравнительно просто предотвратить путем антисептической пропитки или покрытия малыми дозами ядохимикатов. Противогнилостная профилактика деревянных конструкций заключается в правильном выборе типа конструкции, расположении слоев, которые могут загнивать, в прокладке пароизоляции со стороны помещений с высокой влажностью и в обеспечении воздушной прослойки у наружной поверхности конструкции. Для предохранения деревянных конструкций от загнивания необходимо проводить строительную профилактику. В ходе эксплуатации зданий надо осуществлять эксплуатационную профилактику: не допускать увлажнения деревянных конструкций, своевременно ремонтировать кровлю, санитарно-технические устройства и другие элементы здания. Защита древесины от гниения может проводиться несколькими методами: поверхностной обработкой, пропиткой, диффузионным методом, а также химическим консервированием, т.е. введением в полости клеточных оболочек и самих клеток химических ядов – антисептиков, убивающих грибы и препятствующие их развитию.

Все деревянные конструкции с точки зрения антисептирования делятся на две группы. К первой относятся элементы конструкций открытых сооружений, находящихся в жестких условиях и требующих наиболее эффективной защиты – сваи, ростверки, а также элементы, находящиеся на открытом воздухе, - цоколи, фундаментные стойки деревянных зданий. Ко второй группе относятся конструкции, подверженные периодическим увлажнениям, - перекрытия первого этажа, наружные стены, санузлы, балки, лаги, подоконные доски и все тонкие внутренние деревянные элементы. Эти элементы антисептируются преимущественно в целях профилактики. Для защиты эксплуатируемых деревянных конструкций от возгорания применяют огнезащитные покрытия.

studfiles.net

Классификация повреждений деревянных строительных конструкций. Классификация повреждений деревянных

Описание презентации Классификация повреждений деревянных строительных конструкций. Классификация повреждений деревянных по слайдам

Классификация повреждений деревянных строительных конструкций

Классификация повреждений деревянных строительных конструкций

ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕФЕКТЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ • Дефекты конструкций — это отклонения формы и фактических размеров от проектных параметров, возникшие в процессе изготовления и монтажа. Повреждения конструкций — это снижение качества, нарушение формы и фактических размеров, возникшие в процессе эксплуатации под воздействием нагрузок и условий эксплуатации. • При инженерном обследовании деревянных конструкций особое внимание обращается на места, наиболее опасные в отношении увлажнения и загнивания древесины: дощатые настилы под рулонным ковром, ендовы и карнизные участки покрытия, конструкции у торцовых стен, опорные части конструкций, наличие и состояние гидроизоляции, подоконные участки, нижние брусья стен, верхние грани балок, арок, рам, ферм.

ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕФЕКТЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ • Дефекты конструкций — это отклонения формы и фактических размеров от проектных параметров, возникшие в процессе изготовления и монтажа. Повреждения конструкций — это снижение качества, нарушение формы и фактических размеров, возникшие в процессе эксплуатации под воздействием нагрузок и условий эксплуатации. • При инженерном обследовании деревянных конструкций особое внимание обращается на места, наиболее опасные в отношении увлажнения и загнивания древесины: дощатые настилы под рулонным ковром, ендовы и карнизные участки покрытия, конструкции у торцовых стен, опорные части конструкций, наличие и состояние гидроизоляции, подоконные участки, нижние брусья стен, верхние грани балок, арок, рам, ферм.

Наиболее часто встречаются следующие дефекты и повреждения деревянных конструкций: • загнивание древесины, поражение насекомыми • продольные усушенные трещины, разрывы растянутых элементов в местах ослабления сечения • отклонение от вертикали, выгиб из плоскости, местное выпучивание сжатых элементов • прогибы и изломы изгибаемых элементов • расслоения по клеевым швам клееных деревянных элементов • дефекты соединений (скалывание лобовых врубок и шпонок, срезы нагелей) • механические повреждения с ослаблением поперечного сечения элементов (см. рис. Механическое повреждение поперечного сечения клееной деревянной арки (отрыв четырех слоев на высоту 1, 5 м от опорного)

Наиболее часто встречаются следующие дефекты и повреждения деревянных конструкций: • загнивание древесины, поражение насекомыми • продольные усушенные трещины, разрывы растянутых элементов в местах ослабления сечения • отклонение от вертикали, выгиб из плоскости, местное выпучивание сжатых элементов • прогибы и изломы изгибаемых элементов • расслоения по клеевым швам клееных деревянных элементов • дефекты соединений (скалывание лобовых врубок и шпонок, срезы нагелей) • механические повреждения с ослаблением поперечного сечения элементов (см. рис. Механическое повреждение поперечного сечения клееной деревянной арки (отрыв четырех слоев на высоту 1, 5 м от опорного)

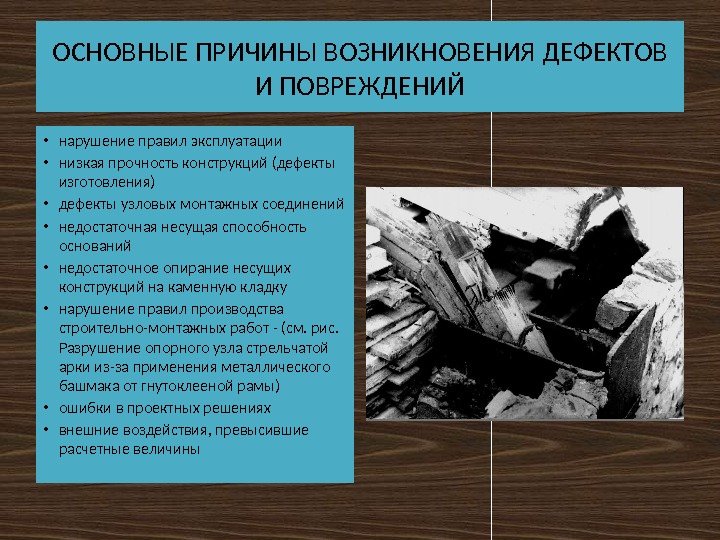

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ • нарушение правил эксплуатации • низкая прочность конструкций (дефекты изготовления) • дефекты узловых монтажных соединений • недостаточная несущая способность оснований • недостаточное опирание несущих конструкций на каменную кладку • нарушение правил производства строительно-монтажных работ — (см. рис. Разрушение опорного узла стрельчатой арки из-за применения металлического башмака от гнутоклееной рамы) • ошибки в проектных решениях • внешние воздействия, превысившие расчетные величины

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ • нарушение правил эксплуатации • низкая прочность конструкций (дефекты изготовления) • дефекты узловых монтажных соединений • недостаточная несущая способность оснований • недостаточное опирание несущих конструкций на каменную кладку • нарушение правил производства строительно-монтажных работ — (см. рис. Разрушение опорного узла стрельчатой арки из-за применения металлического башмака от гнутоклееной рамы) • ошибки в проектных решениях • внешние воздействия, превысившие расчетные величины

Нарушение правил эксплуатации • Большинство серьезных повреждений и аварий деревянных конструкций, как и других видов строительных конструкций, связано с нарушением правил эксплуатации зданий и сооружений. Чаще всего эти нарушения приводят к загниванию деревянных конструкций. Основные причины загнивания деревянных конструкций: прямое или конденсационное увлажнение, дефекты гидроизоляции, не соблюдение температурно-влажностного режима эксплуатации (см. рис. 1 -4). • Наиболее часто стропильные конструкции повреждаются у торцов зданий, из-за протечек в кровле ввиду небрежно выполненного примыкания рубероидного ковра к парапетным стенам. Возведение различных пристроек и надстроек к существующему зданию приводит к изменению схемы приложения снеговой нагрузки на покрытие и схемы водоотвода с крыши. Если эти вопросы решены неграмотно, то конструкции оказываются перегруженными в зоне снегового мешка, а нарушение водостока приводит к загниванию опорных частей конструкций. • Случаев загнивания КДК очень мало, в частности, отмечены случаи загнивания верхней зоны сечения арок под прогонами, а также зафиксировано загнивание арок, расположенных в противопожарных зонах складов минеральных удобрений. Для повышения огнестойкости арок, по требованию пожарников, поперечное сечение конструкций в этих зонах обшили оцинкованной жестью с прокладкой из асбеста. Сечение деревянного элемента оказалось в замкнутом пространстве без вентиляции, что привело к конденсации влаги на поверхности арок и загниванию древесины. После случаев обрушения таких арок было принято решение снять эту обшивку. • Характерная ошибка при эксплуатации чердачных помещений — глухая заделка слуховых окон (листами фанеры или остекление). Это не только нарушает режим проветривания деревянных конструкций, но и приводит в летний период к повышению температуры внутри чердачного помещения (t >50°С, особенно при использовании в покрытии кровельного железа). По этой причине наблюдается разрыв нижних растянутых поясов деревянных ферм из-за «текучести» древесины при высоких температурах. • Балки чердачных перекрытий в старых зданиях часто полностью засыпаются шлаком, что ведет к поверхностному загниванию деревянных балок на глубину 2. . . 3 см, однако при сверлении в глубину сечения древесина, судя по белому цвету стружки, зачастую имеет здоровый вид. Другой ошибкой является обертывание толем опорных концов балок или даже полное обертывание толем балок по всей длине, что способствует конденсации влаги на поверхности древесины и препятствует проветриванию конструкций. Достаточно проложить слой гидроизоляции под опорную подушку или опорную часть балки, соприкасающуюся с кирпичной стеной. • Механические повреждения деревянных конструкций случаются, как правило, при погрузочно-разгрузочных работах внутри зданий и сооружений.

Нарушение правил эксплуатации • Большинство серьезных повреждений и аварий деревянных конструкций, как и других видов строительных конструкций, связано с нарушением правил эксплуатации зданий и сооружений. Чаще всего эти нарушения приводят к загниванию деревянных конструкций. Основные причины загнивания деревянных конструкций: прямое или конденсационное увлажнение, дефекты гидроизоляции, не соблюдение температурно-влажностного режима эксплуатации (см. рис. 1 -4). • Наиболее часто стропильные конструкции повреждаются у торцов зданий, из-за протечек в кровле ввиду небрежно выполненного примыкания рубероидного ковра к парапетным стенам. Возведение различных пристроек и надстроек к существующему зданию приводит к изменению схемы приложения снеговой нагрузки на покрытие и схемы водоотвода с крыши. Если эти вопросы решены неграмотно, то конструкции оказываются перегруженными в зоне снегового мешка, а нарушение водостока приводит к загниванию опорных частей конструкций. • Случаев загнивания КДК очень мало, в частности, отмечены случаи загнивания верхней зоны сечения арок под прогонами, а также зафиксировано загнивание арок, расположенных в противопожарных зонах складов минеральных удобрений. Для повышения огнестойкости арок, по требованию пожарников, поперечное сечение конструкций в этих зонах обшили оцинкованной жестью с прокладкой из асбеста. Сечение деревянного элемента оказалось в замкнутом пространстве без вентиляции, что привело к конденсации влаги на поверхности арок и загниванию древесины. После случаев обрушения таких арок было принято решение снять эту обшивку. • Характерная ошибка при эксплуатации чердачных помещений — глухая заделка слуховых окон (листами фанеры или остекление). Это не только нарушает режим проветривания деревянных конструкций, но и приводит в летний период к повышению температуры внутри чердачного помещения (t >50°С, особенно при использовании в покрытии кровельного железа). По этой причине наблюдается разрыв нижних растянутых поясов деревянных ферм из-за «текучести» древесины при высоких температурах. • Балки чердачных перекрытий в старых зданиях часто полностью засыпаются шлаком, что ведет к поверхностному загниванию деревянных балок на глубину 2. . . 3 см, однако при сверлении в глубину сечения древесина, судя по белому цвету стружки, зачастую имеет здоровый вид. Другой ошибкой является обертывание толем опорных концов балок или даже полное обертывание толем балок по всей длине, что способствует конденсации влаги на поверхности древесины и препятствует проветриванию конструкций. Достаточно проложить слой гидроизоляции под опорную подушку или опорную часть балки, соприкасающуюся с кирпичной стеной. • Механические повреждения деревянных конструкций случаются, как правило, при погрузочно-разгрузочных работах внутри зданий и сооружений.

Загнивание опорной части деревянной балки с перекрестной дощатой стенкой на гвоздях (из-за нарушения водостока с кровли после пристройки слева более высокого здания)

Загнивание опорной части деревянной балки с перекрестной дощатой стенкой на гвоздях (из-за нарушения водостока с кровли после пристройки слева более высокого здания)

Загнивание и излом деревянных конструкций у торцовых стен зданий (из-за постоянного увлажнения атмосферными осадками ввиду разрыва кровли у примыкания к парапету): а) деревянной балки с перекрестной дощатой стенкой на гвоздях б) стропильной ноги

Загнивание и излом деревянных конструкций у торцовых стен зданий (из-за постоянного увлажнения атмосферными осадками ввиду разрыва кровли у примыкания к парапету): а) деревянной балки с перекрестной дощатой стенкой на гвоздях б) стропильной ноги

Загнивание деревянной балки подвесного потолка из-за протечек в кровле: а) вид сверху со стороны чердачного помещения б) вид снизу

Загнивание деревянной балки подвесного потолка из-за протечек в кровле: а) вид сверху со стороны чердачного помещения б) вид снизу

Низкая прочность конструкций (дефекты изготовления) • Другой, часто встречающейся причиной повреждений и аварий деревянных конструкций являются дефекты изготовления, которые возникают при нарушении технологического процесса производства конструкций. В частности, применение для изготовления конструкций сырой древесины (с влажностью более 20 %) приводит в процессе эксплуатации к появлению в деревянных элементах продольных усушечных трещин, которые мало влияют на несущую способность сжатых и изгибаемых элементов, но опасны в растянутых элементах и в коротких балках. • Для КДК наиболее характерны следующие нарушения технологического процесса: • сушка пиломатериалов при жестких режимах, что приводит к короблению досок, появлению значительных внутренних напряжений в клееных элементах и расслоению по клеевым швам • превышение нормативных сроков хранения синтетических смол, не соблюдение правил приготовления клеев, ошибки в дозировке отвердителя ведут к снижению прочности клеевых швов и их расслоению в процессе эксплуатации • низкое качество соединений заготовок по длине на зубчатый шип и возможное расположение в одном сечении элемента более 25 % стыков заготовок (см. рис. ). • Действующими инструкциями не регламентируется месторасположение зубчатых стыков отдельных заготовок по высоте клееного элемента, так как при массовом производстве конструкций длина заготовок (от 2 до 6, 5 м) — величина случайная и вероятность совмещения в одном поперечном сечении более 25% стыков заготовок мала. Однако в небольших цехах, при незначительных объемах выпуска КДК, необходим жесткий контроль над этим параметром. Иначе, например, при использовании досок длиной 4, 5 м для заготовочного блока конструкции длиной 9 м большинство стыков слоев может оказаться в одном, как правило, самом опасном сечении, что приводит к авариям конструкций.

Низкая прочность конструкций (дефекты изготовления) • Другой, часто встречающейся причиной повреждений и аварий деревянных конструкций являются дефекты изготовления, которые возникают при нарушении технологического процесса производства конструкций. В частности, применение для изготовления конструкций сырой древесины (с влажностью более 20 %) приводит в процессе эксплуатации к появлению в деревянных элементах продольных усушечных трещин, которые мало влияют на несущую способность сжатых и изгибаемых элементов, но опасны в растянутых элементах и в коротких балках. • Для КДК наиболее характерны следующие нарушения технологического процесса: • сушка пиломатериалов при жестких режимах, что приводит к короблению досок, появлению значительных внутренних напряжений в клееных элементах и расслоению по клеевым швам • превышение нормативных сроков хранения синтетических смол, не соблюдение правил приготовления клеев, ошибки в дозировке отвердителя ведут к снижению прочности клеевых швов и их расслоению в процессе эксплуатации • низкое качество соединений заготовок по длине на зубчатый шип и возможное расположение в одном сечении элемента более 25 % стыков заготовок (см. рис. ). • Действующими инструкциями не регламентируется месторасположение зубчатых стыков отдельных заготовок по высоте клееного элемента, так как при массовом производстве конструкций длина заготовок (от 2 до 6, 5 м) — величина случайная и вероятность совмещения в одном поперечном сечении более 25% стыков заготовок мала. Однако в небольших цехах, при незначительных объемах выпуска КДК, необходим жесткий контроль над этим параметром. Иначе, например, при использовании досок длиной 4, 5 м для заготовочного блока конструкции длиной 9 м большинство стыков слоев может оказаться в одном, как правило, самом опасном сечении, что приводит к авариям конструкций.

Фрагмент разрушенного карнизного узла гнутоклееной рамы (в карнизном сечении рамы оказалось более 70% стыков заготовок по длинне) Фрагмент разрушившейся стрельчатой арки (сечение ослаблено на 90%: из 8 слоев 7 оказались стыки заготовок по длине)

Фрагмент разрушенного карнизного узла гнутоклееной рамы (в карнизном сечении рамы оказалось более 70% стыков заготовок по длинне) Фрагмент разрушившейся стрельчатой арки (сечение ослаблено на 90%: из 8 слоев 7 оказались стыки заготовок по длине)

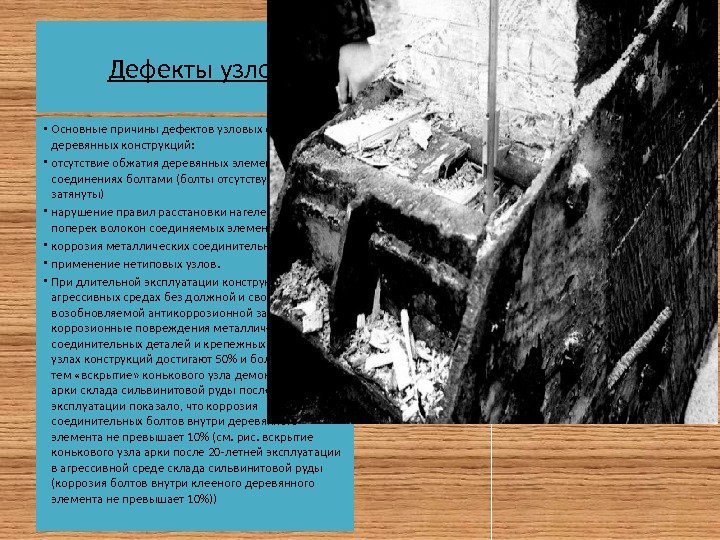

Дефекты узловых монтажных соединений • Основные причины дефектов узловых соединений деревянных конструкций: • отсутствие обжатия деревянных элементов в соединениях болтами (болты отсутствуют или не затянуты) • нарушение правил расстановки нагелей вдоль и поперек волокон соединяемых элементов • коррозия металлических соединительных деталей • применение нетиповых узлов. • При длительной эксплуатации конструкций в агрессивных средах без должной и своевременно возобновляемой антикоррозионной защиты, коррозионные повреждения металлических соединительных деталей и крепежных болтов в узлах конструкций достигают 50% и более. Вместе с тем «вскрытие» конькового узла демонтированной арки склада сильвинитовой руды после 20 — летней эксплуатации показало, что коррозия соединительных болтов внутри деревянного элемента не превышает 10% (см. рис. вскрытие конькового узла арки после 20 -летней эксплуатации в агрессивной среде склада сильвинитовой руды (коррозия болтов внутри клееного деревянного элемента не превышает 10%))

Дефекты узловых монтажных соединений • Основные причины дефектов узловых соединений деревянных конструкций: • отсутствие обжатия деревянных элементов в соединениях болтами (болты отсутствуют или не затянуты) • нарушение правил расстановки нагелей вдоль и поперек волокон соединяемых элементов • коррозия металлических соединительных деталей • применение нетиповых узлов. • При длительной эксплуатации конструкций в агрессивных средах без должной и своевременно возобновляемой антикоррозионной защиты, коррозионные повреждения металлических соединительных деталей и крепежных болтов в узлах конструкций достигают 50% и более. Вместе с тем «вскрытие» конькового узла демонтированной арки склада сильвинитовой руды после 20 — летней эксплуатации показало, что коррозия соединительных болтов внутри деревянного элемента не превышает 10% (см. рис. вскрытие конькового узла арки после 20 -летней эксплуатации в агрессивной среде склада сильвинитовой руды (коррозия болтов внутри клееного деревянного элемента не превышает 10%))

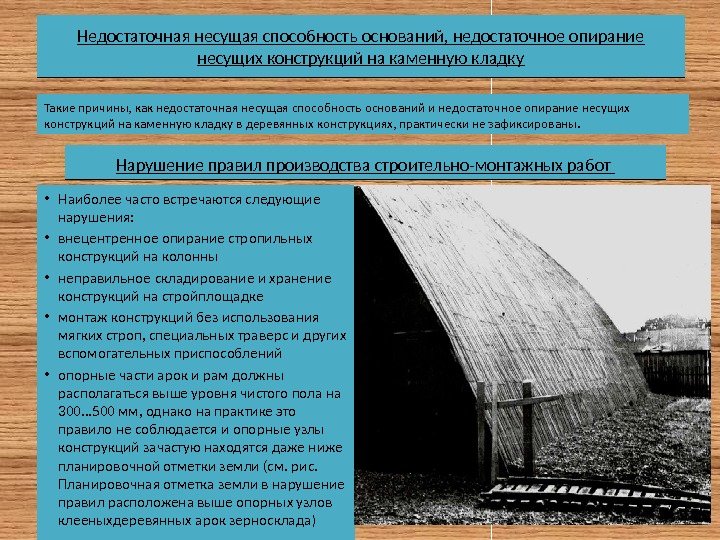

Недостаточная несущая способность оснований, недостаточное опирание несущих конструкций на каменную кладку Такие причины, как недостаточная несущая способность оснований и недостаточное опирание несущих конструкций на каменную кладку в деревянных конструкциях, практически не зафиксированы. • Наиболее часто встречаются следующие нарушения: • внецентренное опирание стропильных конструкций на колонны • неправильное складирование и хранение конструкций на строй площадке • монтаж конструкций без использования мягких строп, специальных траверс и других вспомогательных приспособлений • опорные части арок и рам должны располагаться выше уровня чистого пола на 300. . . 500 мм, однако на практике это правило не соблюдается и опорные узлы конструкций зачастую находятся даже ниже планировочной отметки земли (см. рис. Планировочная отметка земли в нарушение правил расположена выше опорных узлов клееныхдеревянных арок зерносклада )Нарушение правил производства строительно-монтажных работ

Недостаточная несущая способность оснований, недостаточное опирание несущих конструкций на каменную кладку Такие причины, как недостаточная несущая способность оснований и недостаточное опирание несущих конструкций на каменную кладку в деревянных конструкциях, практически не зафиксированы. • Наиболее часто встречаются следующие нарушения: • внецентренное опирание стропильных конструкций на колонны • неправильное складирование и хранение конструкций на строй площадке • монтаж конструкций без использования мягких строп, специальных траверс и других вспомогательных приспособлений • опорные части арок и рам должны располагаться выше уровня чистого пола на 300. . . 500 мм, однако на практике это правило не соблюдается и опорные узлы конструкций зачастую находятся даже ниже планировочной отметки земли (см. рис. Планировочная отметка земли в нарушение правил расположена выше опорных узлов клееныхдеревянных арок зерносклада )Нарушение правил производства строительно-монтажных работ

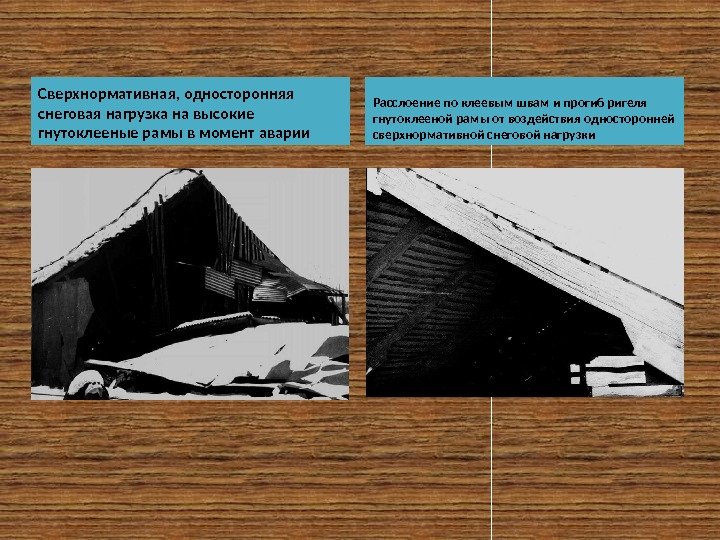

Внешние воздействия, превысившие расчетные величины Из внешних воздействий, превысивших расчетные значения, основной в Оренбургской области является снеговая нагрузка. Строители нередко возводят в Оренбургской области, где нормативная снеговая нагрузка составляет 1. 7 к. Н/м 2 , объекты по проектам, разработанным для европейской части страны, где снеговая нагрузка не превышает 1 к. Н/м 2 , что ведет к перегрузке несущих конструкций и возникновению аварийных ситуаций. Схемы отложения снега на покрытиях из стрельчатых арок и высоких гнутоклееных рам (угол наклона ригеля более 14°) значительно отличаются от соответствующих схем СНи. П и зависят от ориентации продольной оси объекта. При расположении продольной оси сооружения на местности в направлении восток-запад, то есть практически перпендикулярно направлению господствующих зимой ветров в Пермской области, снег с одной половины кровли сдувается, а на другой стороне образуется снеговой мешок высотой до 3 м (см. рис. ). Кроме того, фактическая величина снеговой нагрузки в момент аварий значительно (в 1, 6. . . 3 раза) превышает расчетные значения и из-за высокой плотности снега в феврале-марте, которая достигает 400. . . 600 кг/м 3 Сверхнормативная снеговая нагрузка на покрытии из стрельчатых арок пролетом 45 м в момент аварии (максимальная высота снежного покрова 2, 6 м)

Внешние воздействия, превысившие расчетные величины Из внешних воздействий, превысивших расчетные значения, основной в Оренбургской области является снеговая нагрузка. Строители нередко возводят в Оренбургской области, где нормативная снеговая нагрузка составляет 1. 7 к. Н/м 2 , объекты по проектам, разработанным для европейской части страны, где снеговая нагрузка не превышает 1 к. Н/м 2 , что ведет к перегрузке несущих конструкций и возникновению аварийных ситуаций. Схемы отложения снега на покрытиях из стрельчатых арок и высоких гнутоклееных рам (угол наклона ригеля более 14°) значительно отличаются от соответствующих схем СНи. П и зависят от ориентации продольной оси объекта. При расположении продольной оси сооружения на местности в направлении восток-запад, то есть практически перпендикулярно направлению господствующих зимой ветров в Пермской области, снег с одной половины кровли сдувается, а на другой стороне образуется снеговой мешок высотой до 3 м (см. рис. ). Кроме того, фактическая величина снеговой нагрузки в момент аварий значительно (в 1, 6. . . 3 раза) превышает расчетные значения и из-за высокой плотности снега в феврале-марте, которая достигает 400. . . 600 кг/м 3 Сверхнормативная снеговая нагрузка на покрытии из стрельчатых арок пролетом 45 м в момент аварии (максимальная высота снежного покрова 2, 6 м)

Сверхнормативная, односторонняя снеговая нагрузка на высокие гнутоклееные рамы в момент аварии Расслоение по клеевым швам и прогиб ригеля гнутоклееной рамы от воздействия односторонней сверхнормативной снеговой нагрузки

Сверхнормативная, односторонняя снеговая нагрузка на высокие гнутоклееные рамы в момент аварии Расслоение по клеевым швам и прогиб ригеля гнутоклееной рамы от воздействия односторонней сверхнормативной снеговой нагрузки

Общий вид складов из клееных деревянных конструкций после аварии из-за сверхнормативной односторонней снеговой нагрузки а) склад минеральных удобрений из стрельчатых арок б) склад готовой продукции из гнутоклееных рам. Прогиб прогонов покрытия в зоне сверхнормативного отложения снега превышает предельно допустимый прогиб в 2. . . 3 раза

Общий вид складов из клееных деревянных конструкций после аварии из-за сверхнормативной односторонней снеговой нагрузки а) склад минеральных удобрений из стрельчатых арок б) склад готовой продукции из гнутоклееных рам. Прогиб прогонов покрытия в зоне сверхнормативного отложения снега превышает предельно допустимый прогиб в 2. . . 3 раза

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОЧНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ Влияние длительности действия нагрузки Работы по исследованию влияния продолжительности действия нагрузки на прочность древесины были проведены проф. Ф. П. Белянкиным в 1931 — 1934 гг. Было установлено, что древесина обладает свойством ползучести, т. е. под воздействием приложенной постоянной нагрузки в древесине наблюдается рост деформаций, который со временем прекращается (затухает), если нагрузка не превышает определенного предела. В этом случае, после снятия нагрузки часть деформаций (упругие) исчезает сразу, другая часть (эластичные) — постепенно, а остаточные деформации остаются. Если же нагрузка превысила определенный предел, то деформации в деревянном элементе возрастают до разрушения образца. • Влияние влажности Влажностью древесины называется отношение массы влаги, содержащейся в данном объеме древесины, к массе абсолютно сухой древесины, выраженное в процентах. Зависимость прочности древесины на сжатие от влажности: увеличение влажности от 0 до 30 % приводит к снижению прочности и модуля упругости; повышение влажности выше 30 % не оказывает существенного влияния на прочность. Сушкой древесины называется процесс удаления влаги из древесины путем испарения. Используются три способа сушки пиломатериалов: естественная (атмосферная), искусственная (камерная) и комбинированная (атмосферная + камерная). Сушка древесины — важнейший этап в процессе изготовления деревянных конструкций. Неравномерная сушка приводит к деформациям деревянных элементов, появлению радиальных и продольных усушечных трещин. Чем медленнее идет процесс сушки, тем меньше внутренние напряжения, возникающие за счет изменения размеров деревянного элемента, и меньше вероятность появления дефектов. Пиломатериалы для изготовления несущих КДК рекомендуется сушить в две стадии: 1) естественная сушка до влажности 25. . . 30%, 2) камерная сушка при мягких режимах до стандартной влажности 12%.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРОЧНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ Влияние длительности действия нагрузки Работы по исследованию влияния продолжительности действия нагрузки на прочность древесины были проведены проф. Ф. П. Белянкиным в 1931 — 1934 гг. Было установлено, что древесина обладает свойством ползучести, т. е. под воздействием приложенной постоянной нагрузки в древесине наблюдается рост деформаций, который со временем прекращается (затухает), если нагрузка не превышает определенного предела. В этом случае, после снятия нагрузки часть деформаций (упругие) исчезает сразу, другая часть (эластичные) — постепенно, а остаточные деформации остаются. Если же нагрузка превысила определенный предел, то деформации в деревянном элементе возрастают до разрушения образца. • Влияние влажности Влажностью древесины называется отношение массы влаги, содержащейся в данном объеме древесины, к массе абсолютно сухой древесины, выраженное в процентах. Зависимость прочности древесины на сжатие от влажности: увеличение влажности от 0 до 30 % приводит к снижению прочности и модуля упругости; повышение влажности выше 30 % не оказывает существенного влияния на прочность. Сушкой древесины называется процесс удаления влаги из древесины путем испарения. Используются три способа сушки пиломатериалов: естественная (атмосферная), искусственная (камерная) и комбинированная (атмосферная + камерная). Сушка древесины — важнейший этап в процессе изготовления деревянных конструкций. Неравномерная сушка приводит к деформациям деревянных элементов, появлению радиальных и продольных усушечных трещин. Чем медленнее идет процесс сушки, тем меньше внутренние напряжения, возникающие за счет изменения размеров деревянного элемента, и меньше вероятность появления дефектов. Пиломатериалы для изготовления несущих КДК рекомендуется сушить в две стадии: 1) естественная сушка до влажности 25. . . 30%, 2) камерная сушка при мягких режимах до стандартной влажности 12%.

Влияние пороков древесины Пороками древесины называются изменения внешнего вида древесины, нарушения правильности ее строения, целостности ее тканей, клеточных оболочек и другие недостатки отдельных участков древесины, снижающие ее качество и ограничивающие возможность ее использования. Согласно ГОСТ 2140 81* «Видимые пороки древесины» , пороки подразделяются на группы, виды и разновидности. Основные группы пороков: сучки, трещины; пороки формы ствола; пороки строения древесины; химические окраски; грибные поражения; биологические повреждения; инородные включения, механические повреждения и пороки обработки; покоробленности. Пороки снижают прочность древесины: в меньшей степени при работе древесины на сжатие, смятие и изгиб, и в большей степени при работе древесины на растяжение и скалывание. Существенно влияют на прочность древесины следующие группы пороков. Сучки — части ветвей, заключенные в древесине ствола. Они нарушают однородность строения древесины, вызывают образование местных косослоев, затрудняют механическую обработку древесины. Пороки формы ствола: сбежистость — изменение диаметра по длине ствола дерева более чем на 0, 8 см на 1 м длины ствола; закомелистостъ — резкое увеличение диаметра комлевой части ствола; овальность; наросты; кривизна. Пороки строения древесины: наклон волокон (косослой) — отклонение волокон древесины от продольной оси ствола дерева; крень (местная, сплошная) — изменение строения древесины, выражающееся в увеличении ширины поздней зоны годичных слоев; свилеватость (волнистая, путанная) — извилистое или путаное расположение волокон древесины; сердцевина; двойная сердцевина; засмолок и др. В зависимости от наличия, количества и месторасположения тех или иных пороков в древесине, пиломатериалы подразделяются на сорта. Согласно СНи. П «Деревянные конструкции» для несущих элементов деревянных конструкций должна применяться древесина 1, 2 и 3 -го сортов с учетом указаний приложения № 1. Для деревянных конструкций, кроме требований ГОСТ 8486 -8 б*Е на пиломатериалы хвойных пород и ГОСТ 9463 -88* на лесоматериалы круглые хвойных пород, предъявляются дополнительные требования по ширине годичных слоев (не более 5 мм), содержанию в них поздней древесины (не менее 20%) и недопустимости сердцевины. В нормах учитывается также, что в брусьях имеется меньше перерезанных при распиловке волокон, чем в досках, а в бревнах их нет, поэтому для таких элементов расчетные сопротивления повышены. Кроме того, прочность при изгибе, при прочих равных условиях, зависит от формы поперечного сечения элементов и отношения h/b — для элементов прямоугольного сечения. На изгиб работают многие конструктивные элементы: балки, настилы. Изгибаемые элементы работают надежно и предупреждают об опасности обрушения заранее большими прогибами.

Влияние пороков древесины Пороками древесины называются изменения внешнего вида древесины, нарушения правильности ее строения, целостности ее тканей, клеточных оболочек и другие недостатки отдельных участков древесины, снижающие ее качество и ограничивающие возможность ее использования. Согласно ГОСТ 2140 81* «Видимые пороки древесины» , пороки подразделяются на группы, виды и разновидности. Основные группы пороков: сучки, трещины; пороки формы ствола; пороки строения древесины; химические окраски; грибные поражения; биологические повреждения; инородные включения, механические повреждения и пороки обработки; покоробленности. Пороки снижают прочность древесины: в меньшей степени при работе древесины на сжатие, смятие и изгиб, и в большей степени при работе древесины на растяжение и скалывание. Существенно влияют на прочность древесины следующие группы пороков. Сучки — части ветвей, заключенные в древесине ствола. Они нарушают однородность строения древесины, вызывают образование местных косослоев, затрудняют механическую обработку древесины. Пороки формы ствола: сбежистость — изменение диаметра по длине ствола дерева более чем на 0, 8 см на 1 м длины ствола; закомелистостъ — резкое увеличение диаметра комлевой части ствола; овальность; наросты; кривизна. Пороки строения древесины: наклон волокон (косослой) — отклонение волокон древесины от продольной оси ствола дерева; крень (местная, сплошная) — изменение строения древесины, выражающееся в увеличении ширины поздней зоны годичных слоев; свилеватость (волнистая, путанная) — извилистое или путаное расположение волокон древесины; сердцевина; двойная сердцевина; засмолок и др. В зависимости от наличия, количества и месторасположения тех или иных пороков в древесине, пиломатериалы подразделяются на сорта. Согласно СНи. П «Деревянные конструкции» для несущих элементов деревянных конструкций должна применяться древесина 1, 2 и 3 -го сортов с учетом указаний приложения № 1. Для деревянных конструкций, кроме требований ГОСТ 8486 -8 б*Е на пиломатериалы хвойных пород и ГОСТ 9463 -88* на лесоматериалы круглые хвойных пород, предъявляются дополнительные требования по ширине годичных слоев (не более 5 мм), содержанию в них поздней древесины (не менее 20%) и недопустимости сердцевины. В нормах учитывается также, что в брусьях имеется меньше перерезанных при распиловке волокон, чем в досках, а в бревнах их нет, поэтому для таких элементов расчетные сопротивления повышены. Кроме того, прочность при изгибе, при прочих равных условиях, зависит от формы поперечного сечения элементов и отношения h/b — для элементов прямоугольного сечения. На изгиб работают многие конструктивные элементы: балки, настилы. Изгибаемые элементы работают надежно и предупреждают об опасности обрушения заранее большими прогибами.

Влияние угла между усилием и направлением волокон древесины Древесина обладает ярко выраженной анизотропией строения: при изменении угла между направлением действующего усилия и направлением волокон древесины от 0 до 90° расчетное сопротивление древесины на сжатие и смятие по всей поверхности уменьшается примерно в 7 раз, например для 2 -го сорта, с 13 до 1, 8 МПа. • Влияние температуры На основе многочисленных испытаний установлено, что прочность древесины зависит и от температуры. С повышением температуры от 20 до 50°С предел прочности снижается в среднем (в %): при сжатии — на 20. . . 30; при растяжении — на 12. . . 15. С повышением температуры также понижается и модуль упругости. При отрицательных температурах предел прочности на сжатие при любой влажности несколько повышается за счет включения в работу замерзшей воды. Однако древесина при этом становится хрупкой и ее прочность на раскалывание снижается.

Влияние угла между усилием и направлением волокон древесины Древесина обладает ярко выраженной анизотропией строения: при изменении угла между направлением действующего усилия и направлением волокон древесины от 0 до 90° расчетное сопротивление древесины на сжатие и смятие по всей поверхности уменьшается примерно в 7 раз, например для 2 -го сорта, с 13 до 1, 8 МПа. • Влияние температуры На основе многочисленных испытаний установлено, что прочность древесины зависит и от температуры. С повышением температуры от 20 до 50°С предел прочности снижается в среднем (в %): при сжатии — на 20. . . 30; при растяжении — на 12. . . 15. С повышением температуры также понижается и модуль упругости. При отрицательных температурах предел прочности на сжатие при любой влажности несколько повышается за счет включения в работу замерзшей воды. Однако древесина при этом становится хрупкой и ее прочность на раскалывание снижается.

present5.com

Характерные дефекты деревянных конструкций

Поиск Лекций15. Недопустимые деформации и потеря устойчивости элементов

16. Гниение и поражение древесины жуками – точильщиками и др. насекомыми, грибками

17. Трещины, вследствие низкого качества древесины

18. Ослабление сечений при строительной и механической обработке (запилы, зарубы, обмятины) при эксплуатации

19. Расстройство сопряжений или отсутствие крепёжных деталей

20. Необоснованное удаление каких-либо элементов конструкций

21. Наличие пороков древесины: сучки, трещины и т.п.

22. Повреждение от повышенной температуры и огня (температура не должна быть <50оС в не клееных конструкциях и 35оС – в клееных)

23. Коррозия металлических деталей деревянных конструкций и их деформирование

24. Коррозия древесины от агрессивных сред (аммиак, хлор, окислые азота, сероводород и др.)

25. Усушка, разбухание и коробление при неблагоприятном температурно-влажностном режиме и отсутствии вентиляции

26. Ослабление клеевых, гвоздевых и др. видов соединений

27. Истираемость поверхности при эксплуатации

28. Отсутствие или разрушение связевых элементов

Характерные дефекты предварительно напряженных конструкций

12. Непроектная величина напряжения (часто недостаточная)

13. Плохая анкеровка концов затяжек металлических, деревянных и арматуры жбк

14. Некачественное инъекцирование каналов и заделка монтажных стыков элементов

15. Трещины в зоне анкеровки преднапряжённой арматуры в жбк

16. Коррозия арматуры, затяжек и конструкции в целом, вызванная агрессивным действием среды

17. Вертикальные трещины пролётных участков ж/б балок и плит

18. Недостаточная прочность бетона

19. Механические повреждения преднапряжённых конструкций в период транспортировки и монтажа

20. Нарушение технологии преднапряженной конструкции

21. Разрушение защитного слоя

22. Недопустимые деформации конструкций

Обследование грунтов оснований и фундаментов

Производят при высоких существующих нагрузках на фундамент или в связи с неравномерными деформациями, приводящими к образованию трещин в стенах эксплуатируемого здания. При этом грунты исследуются с помощью скважин и шурфов.

Количество разведочных скважин устанавливается по результатам изучения инженерно-геологической документации, данных натурного обследования конструкций и конфигурации здания.

Обследование грунтов основания производится с помощью шурфов. Шурфы откапываются у стен здания или у отдельно стоящих колонн на 1,5 м ниже отметки подошвы фундамента. Из шурфов отбираются пробы грунта для определения физико-механических характеристик:

1) Влажность

2) Плотность

3) Угол внутреннего трения

4) Удельное сцепление

5) Модуль деформаций грунта

Количество проб, необходимых для определения нормативных и расчетных характеристик устанавливается в зависимости от степени неоднородности грунта и класса здания.

Повреждения строительных конструкций

Повреждения строительных конструкций вызываются рядом причин среди которых:

1) Технические недоработки изготовления

2) Низкое качество монтажа

3) Неучтенные проектом силовые и температурные воздействия

4) Нарушение условий эксплуатации

Повреждения классифицируются по виду и значимости. К наиболее характерным повреждениям, образующимся при эксплуатации здания относятся:

1) Увлажнение конструкций

2) Коррозия материала

3) Возникновение трещин в конструкциях

4) Воздействие на конструкции высоких температур

5) Воздействие резкого охлаждения конструкций при пожарах

Увлажнение конструкций:

Повышенное влагосодержание характерно для многих конструкций, контактирующих с водой. Различают 5 видов увлажнения:

1) Технологическая влага (при изготовлении конструкций)\

2) Увлажнение атмосферными осадками

3) Увлажнение утечками из водопровода и канализационной сети

4) Увлажнение конденсатом водяных паров воздуха

5) Увлажнение капиллярным и электроосмотическим подсосом грунтовой воды

Повышенное влагосодержание отрицательно сказывается на эксплуатационных показателях несущих и ограждающих конструкций. С повышением влажности возрастает коэффициент теплопроводности материала, ухудшаются его теплотехнические свойства. Кроме того, при изменении влажности изменяется объем материала, а при многократном увлажнении разрушается структура материала и тем самым снижается его долговечность. Неблагоприятно сказывается переувлажнение и на состоянии среды помещений.

poisk-ru.ru

Повреждения деревянных конструкций и сооружений

Основным недостатком сооружений из непропитанных лесоматериалов является гниение древесины.

Наиболее подвержены гниению деревянные элементы, находящиеся в условиях переменной влажности, особенно, если эти колебания происходят в пределах, благоприятных для жизнедеятельности грибов. Так, например, влажность древесины шпал и переводных брусьев в местах, засыпанных балластом, колеблется от 40 до 80%, а столбов воздушных линий и свай в 75 см вверх и вниз от поверхности земли — от 25 до 120%, причем в 40 см вверх и вниз влажность наиболее оптимальна для развития грибов.

По этой причине шпалы в местах соприкосновения с балластом, столбы и сваи в зоне переменной влажности разрушаются в условиях Севера через 4—6 лет. Стойкость древесины, находящейся в земле, зависит от почвы. Лучше всего древесина сохраняется в глинистых грунтах и скорее разрушается в рыхлых почвах.

По исследованиям П. С. Подколзина, влажность древесины в подземных горных выработках колеблется в пределах 50—70%, независимо от первоначальной влажности при поступлении в шахту. Для стабилизации влажности рудничных стоек необходимо полтора-три месяца. Следовательно, даже предварительно высушенная древесина очень скоро приобретает влажность, оптимальную для развития грибов. Лесоматериалы в шахтах служат от 6 месяцев до 5 лет в зависимости от температуры и влажности рудничного воздуха, влажности грунта, интенсивности поступления грунтовых вод, скорости и направления вентиляционных потоков, породы древесины. Средний срок службы деревянного крепежа в шахтах Донбасса — около двух лет.

Пролетные строения деревянных постов при атмосферных осадках увлажняются неравномерно. В трещинах: верхней половины горизонтальных прогонов и балок вода скашивается больше и увлажняет древесину на значительную глубину. Вода пропитывает также накопившуюся на верхней части моста грязь и пыль, что способствует длительному увлажнению прогонов. По этой причине верхняя часть деревянных мостов разрушается через 8—12 лет.

Гниение свай в русле реки начинается на расстоянии 20 см от меженного горизонта воды и заканчивается в 80 см от него. По стойкости против загнивания при службе в условиях переменной влажности древесные породы можно расположить в следующем порядке: лиственница, дуб, сосна, кедр, ель и пихта. Береза и осина в этих, условиях разрушаются за 2—3 года.

Деревянные сооружения преждевременно разрушаются, как правило, потому, что строятся из непропитанной я непросушенной древесины (с влажностью выше 23%), не соблюдаются меры по быстрому ее просыханию во время службы, а также потому, что выбираются нерациональные конструкции, не способные предохранить древесину от действия атмосферной, грунтовой и конденсационной влаги.

По многолетним наблюдениям лаборатории древесиноведения Архангельского лесотехнического института, все преждевременные разрушения зданий от загнивания деревянных деталей связаны с периодическим или постоянным увлажнением древесины.

Известны сотни случаев, когда деревянные конструкции, построенные из сосны и ели, разрушались грибам и за 2—3 года и требовали полной замены, и, наоборот, есть многочисленные примеры, когда деревянные конструкции служат десятки и сотни лет.

Установилось твердое мнение, что дуб, лиственница, сосна, кедр и ель обладают достаточной стойкостью против гниения и могут широко употребляться в строительстве, а береза и осина для этой цели непригодны. Однако это утверждение справедливо только при службе деревянных конструкций ъ обстановке постоянного и периодического увлажнения древесины. Как показали исследования В. Н. Петри, проведенные в лабораторных и производственных условиях, стойкость сухой березы и осины против домовых грибов не уступает сосне. Поэтому для деревянных элементов отапливаемых зданий березу, осину и липу можно применять наравне с хвойными породами. В частности, из лиственных пород можно изготовлять щиты наката междуэтажных и чердачных перекрытий, лаги под дощатые полы, деревянные элементы несущих конструкций и обрешетку кровли.

Как показывают приведенные примеры, порча древесины во время ее хранения и службы в деревянных сооружениях связана с двумя основными факторами: температурой окружающего воздуха и влажностью самого материала.

При огромном размахе строительства в нашей стране лесная промышленность не в состоянии поставлять стройкам сухие лесоматериалы, поэтому подготовку древесины, в частности ее сушку, должны взять на себя строительные организации.

Мы не должны забывать также, что при скоростном строительстве некоторая часть древесины будет применяться сырой и что во всех частях зданий будет накапливаться строительная и монтажная влага, контактирующая с деревянными элементами. Это требует от строителей предупредительных мер против загнивания деревянных элементов зданий, уложенных в дело сырыми или увлажнившимися в процессе строительства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

www.activestudy.info

Дефекты деревянных конструкций | yfoxapuk

Дефекты деревянных конструкций

Дефектами деревянных конструкций, как и конструкций из других материалов, являются любые несоответствия деревянных конструкций требованиям ГОСТ, ТУ, норм проектирования, проекту. Дефекты конструкций, вызванные внешними воздействиями, называют повреждениями.

Дефекты деревянных конструкций могут возникнуть из-за ошибок при проектировании, отступлений от проекта при производстве строительных работ, нарушений правил эксплуатации зданий, воздействия пожара.

Для древесины характерны биоповреждения, вызванные жизнедеятельностью домовых грибов и насекомых.

Дефекты деревянных конструкций, вызванные ошибками при проектировании

В последнее время распространились крыши сложных форм: вальмовые и мансардные с переломом скатов, пирамидальные, с перепадами по высоте, сложным планом.

Архитекторы, разрабатывающие проект, не учитывают возможностей создания нормальных стропильных конструкций.

Наиболее надежной в эксплуатации является кровля по наслонным стропилам, однако они требуют, кроме наружных стен, промежуточные опоры, однако во многих случаях в проектах нужных промежуточных опор для крыши нет.

Встречаются проекты, в которых вентиляционные и дымовые трубы находятся в зоне разжелобков.

Не всегда конструкторы справляются с проектированием сложных крыш, а во многих случаях архитекторы обходятся без конструкторов, решая стропильную систему. В результате в проекте появляются элементы крыш, обладающие недостаточной несущей способностью и большой деформационностью, не обеспечивающие водопроницаемость кровли и необходимый температурно-влажностный режим в чердачных помещениях.

Лучшей кровлей является та, в которой нагрузка, действующая на крышу, передается наиболее коротким путем через несущие элементы крыши и наименьшее количество узлов сопряжения на стены здания.

При проектировании конструкций крыши главным является не только подбор сечения несущих элементов, но и разработка их узлов сопряжения.

Узлы сопряжения деревянных элементов должны быть просты в изготовлении, четко фиксировать места передачи усилий, воспринимать все действующие вертикальные и горизонтальные нагрузки, исключать появление распора там, где это возможно, препятствовать попаданию и застою влаги в узлах.

Для нормальной длительной эксплуатации деревянных конструкций необходимо исключить их увлажнение от атмосферных вод, протечек санитарно-технических систем, а также обеспечить нормальный температурно-влажностный режим и воздухообмен в чердачных помещениях и ограждениях мансард.

При проектировании деревянных конструкций следует учитывать. Что для образования и развития процесса гниения древесины нужно сочетание ряда факторов:

-наличие спор дереворазрушающих грибов;

-наличие кислорода;

-температура от 0 до 50град.;

-наличие влаги.

Если устранить хотя бы один из перечисленных факторов развитие грибов станет невозможным.

Первый фактор устранить нельзя, так как в воздухе и на конструкциях всегда имеется большое количество спор грибов.

Устранить возможность контакта конструкции с воздухом, если она расположена не в воде, также не представляется возможным.

Иметь постоянно температуру среды ниже 0град. и выше 50град. также невозможно.

Таким образом, при проектировании деревянных конструкций нужно использовать влияние фактора влажности.

Необходимо проектировать деревянные конструкции так, чтобы исключить увлажнение древесины(влажность ее должна быть не более 20%).

Так, как процесс гниения древесины сопровождается интенсивным выделение воды, то необходимо обеспечить деревянные конструкции достаточным для удаления влаги воздухообменом.

Для исключения увлажнения древесины атмосферными водами прежде всего нужно обеспечить целостность кровельного покрытия.

Целостность кровельного покрытия зависит от жесткости обрешетки и стропильной системы и правильного выбора материала кровельного покрытия. Нельзя делать уклоны кровли вне пределов допускаемого для выбранного кровельного материала.

Если применять кровлю из кровельной стали. То при уклонах меньших 16град. стоячие фальцы следует делать только двойными, а лежачие – с пропайкой.

Вторым условием исключения увлажнения деревянных конструкций является обеспечение нормального температурно-влажностного режима в чердачных помещениях, стеновых ограждениях перекрытиях. Температурно-влажностный режим должен исключить образование конденсации паров на деревянных элементах.

В современной стропильной практике устройства кровли получили распространение так называемые подкровельные материалы. При кровлях из металла укладывается гидроизоляционная противоконденсатная пленка. Эта пленка состоит из полипропиленовой ткани, заламинированной с двух сторон полипропиленовой пленкой. С нижней стороны пленки присоединен влагопоглощающий нетканый материал – вискоза. Ламинирование с двух сторон обеспечивает паронепроницаемость с одной стороны и гидроизоляционность с другой. Конденсируемая влага не стекает, а удерживается в ворсистом материале. Влага, попавшая в пространство между кровельным покрытием и пленкой, стекает наружу по зазору, образованному контррейкой, прибитой к стропильной ноге.

Этот зазор должен вентилироваться через надкарнизную щель и щель в коньке.

При так называемом «дышащем» кровельном покрытии(натуральная черепица, ондулин, катерпал и др.) используется «дышащая» пленка. Эта пленка представляет собой трехслойный материал: арматурная сетка из лавсановых полос и двух внешних слоев, изготовленных из полиэтиленовой пленки. Двухстороннее ламинирование обеспечивает пленке гидроизоляционные свойства. Пленка имеет микроперфорацию, которая делает ее паропроницаемой.

В утеплении ограждения мансард для исключения попадания влаги из помещения в утеплитель изнутри ограждения укладывается пароизоляционная пленка.

В утепленных ограждениях между гидроизоляционной пленкой и утеплителем оставляют зазор 20-40 мм. Этот зазор сообщается у карниза и у конька с наружным воздухом.

Также необходимо в проекте разработать надежное примыкание кровли к трубам, слуховым окнам и лазам, местами прохода и крепления антенн.

Любая недоработка в проекте конструкции кровли приводит к увлажнению деревянных элементов крыши и сокращению их срока службы.

Нормальный температурно-влажностный режим чердака или утепленной кровли должны исключать или уменьшать до минимума возможность таяния снега на кровле при отрицательной температуре наружного воздуха. Если это не соблюдается, то на свесах кровли, в настенных и подвесных желобах появляются наледи, а также сосульки на карнизах и наледи на тротуарах. В местах наледей на кровле создается напор воды и появляются протечки кровли.

Если применяется греющий провод в желобах, на свесах, в водосточных трубах, то необходимо проектировать и ливневую канализацию с обогревом. В противном случае на тротуарах и вокруг здания будут образовываться наледи.

При проектировании крыш и совмещенных утепленных кровель необходимо добиться того, чтобы при отрицательной температуре наружного воздуха температура кровли была не выше 0град. Нормативных требований к теплотехническому расчету, обеспечивающему эти условия, нет.

Предоставляется, что в этих расчетах нужно принимать температуру поверхности кровли -0,5 град., температуру наружного воздуха -3град., толщину снегового покрова из свежевыпавшего снега 0,05 м или уплотненного 0,2 м. Теплопроводность свежевыпавшего снега можно принять 0,12 ВТ/(м град), а для плотного снега 0,46 ВТ/(м град).

Эти расчеты позволят определить минимально допустимую степень утепления ограждения покрытия мансарды и минимально допустимую температуру воздуха на чердаке.

Для обеспечения максимально допустимой температуры воздуха в чердачных помещениях необходимо создать требуемое сопротивление теплопередачи чердачного перекрытия, утеплить двери и лазы на чердак из лестничных клеток, снизить теплопотери труб системы отопления, проходящих в чердачных помещениях, предусмотреть достаточное количество слуховых окон с жалюзийными решетками. Расположение слуховых окон должно обеспечивать сквозное проветривание чердачных помещений.

Деревянные балки межэтажных перекрытий обычно наглухо заделываются в кирпичных стенах без учета необходимости обеспечения вентиляции пространства вокруг конца балки. Это может привести к быстрому загниванию опорного конца балок.

В наружных кирпичных схемах должно быть исключено образование конденсата в гнездах балок. Конструкция гнезд для балок в наружных стенах зависит от толщины стены. Если толщина стены равна двум кирпичам, что характерно для многих зданий постройки ХХ века, то балка должна заделываться в стену наглухо. Глухая заделка предусматривает обертку с четырех сторон конца балки утеплителем и гидроизоляционным материалом, плотно примыкающим к кладке стены. Торец балки остается открытым и ничем не покрывается, кроме водорастворимым антисептиком.

При наружных стенах толщиной 0,64м и более, а также в случае утепления снаружи стен толщиной в два кирпича гнездо балки следует сделать открытым.В гнездо устанавливается ящик из антисептированных досок. Торец гнезда утепляется.

Во внутренних стенах любой толщины гнезда для балок следует предусматривать всегда открытыми. Балки должны опираться на слой гидроизоляции.

К сожалению, открытую заделку балок в стенах ранее применяли редко, а в настоящее время балки перекрытий в основном делают с глухой заделкой. Это отрицательно сказывается на долговечности деревянных балок.

Нельзя покрывать сверху деревянные балки чердачных перекрытий гидроизоляционным или пароизоляционным материалом, так как это нарушает воздухообмен у поверхности балок, что может привести к их загниванию.

При проектировании стропильной системы для дома с рубленными деревянными стенами следует правильно располагать выступы на концах стропильных ног, опираемых на верхний конец сруба. Если стропильная система имеет прогон, опираемый на стойки, или средняя стена имеет значительно большее количество венцов, чем наружная стена, то уступ на стропильной ноге должен располагаться с внутренней стороны наружной стены. Если отсутствует коньковый прогон, опираемый на стойки(стропильная система должна при этом иметь ригель), то уступ должен располагаться с внешней стороны наружной стены. Если это не соблюдать, то при осадке сруба верхние венцы наружных стен будут смещаться либо внутрь в первом случае, либо наружу – во втором.

При строительстве деревянных срубов часто применяют бревна, обработанные по скобу. Сруб из таких бревен выглядит привлекательно, но на самом деле противоречит эстетике конструкции из бревна с естественным сбегом. Кроме того бревна, обработанные под скобу (цилиндрованные), теряют наружный слой наиболее устойчивый к атмосферным осадкам.

Нижний венец сруба из бревен или бруса должен быть изолирован от кирпичного или бетонного цоколя слоем гидроизоляции. Однако при этом нельзя весь нижний венец покрывать гидроизоляцией, так как это исключит воздухообмен у поверхности венца и приведет к быстрому загниванию. Защиту нижних венцов от атмосферных вод лучше всего сделать в виде дощатого цоколя с обеспечением вентиляции пространства между срубом и обшивкой цоколя.

Учет в проектах деревянных конструкций перечисленных мероприятий позволит уже на стадии проектирования устранить возможность появления значительного количества дефектов деревянных конструкций.

Дефекты деревянных конструкций, вызываемые несоблюдением проекта и правил производства строительных работ

Недостаточная квалификация рабочих, особенно у плотников, приводит к появлению большого количества дефектов деревянных конструкций. Произвольно меняются сечения деревянных элементов, шаг балок перекрытий и стропильных ног. Особенно много ошибок при возведении деревянных конструкций встречается в исполнении узлов сопряжений.

Как уже отмечалось, для деревянных конструкций очень часто применяется древесина повышенной влажности. Нормами допускается древесина до 40% только для элементов, в которых усушка древесины не вызывает расстройства или увеличения податливаемости соединений.

Часто производят неэквивалентную замену сечений деревянных элементов при отсутствии предусмотренных проектом сечений пиломатериалов и бревен.

При обследовании деревянных конструкций строящихся зданий часто встречаются замены сечений балок, перекрытий, стропильных ног и прогонов, причем замена во всех случаях связана была с уменьшением размеров поперечных сечений элементов. В узлах сопряжения элементов площадки передачи усилий редко были перпендикулярны к усилиям. Как уже отмечалось, это приводит к появлению сдвигающих усилий там, где они по проекту не должны быть, и распору в конструкции, которая должна быть безраспорной.

Если делают врубку в мауэрлате из бруса для опирания стропильной ноги, то во врубке появляется возможность скопления влаги и развития грибов. Мауэрлат из бруса имеет горизонтальную площадку для опирания стропильной ноги, поэтому врубка в нем только ухудшает условия его работы.

При осуществлении соединения стойки стропильной системы с лежнем с помощью шипа также создаются условия скопления влаги в вырубленном гнезде. Гнезда для шипа также ослабляют сечение лежня и прогона. Более рациональным является соединение с помощью стального штыря, установленного в просверленной скважине. В прогоне приходится сверлить сквозную скважину сверху, в которую забивается штырь. Верхняя часть скважины в прогоне после забивки штыря должна быть заделана антисептической пастой. Если этого не сделать, то в скважине может скапливаться влага.

Обследования показывают, что не всегда в узлах сопряжения деревянных элементов ставятся все предусмотренные проектом соединительные элементы: болты, нагели, гвозди. скобы, скрутки. Это приводит к снижению несущей способности конструкций. При отсутствии в лобовой врубке страховочной шпильки в случае разрушения площадки скалывания произойдет обрушение деревянной фермы.

При техническом обследовании деревянных конструкций всегда отмечают наличие трещин от усушки древесины, однако количественной оценки влияния трещин на работу деревянных конструкций обычно не делают.

При производстве работ не всегда осуществляется защита от влаги в месте контакта древесины с кирпичной кладкой, бетоном и стальными конструкциями, где может образоваться конденсат.

Также не всегда в должной мере выполняется защита деревянных конструкций от биоповреждений и огня.

Нельзя допускать в процессе строительства увлажнение атмосферными водами деревянных конструкций, в особенности совмещенных покрытий с утеплителем.

Для этой цели следует не вести работы в период выпадения атмосферных осадков и укрывать пленкой деревянные конструкции в перерывах между работами. Если допущено увлажнение утеплителя и подшивки совмещенных покрытий, то практически невозможно продолжить устройство кровли без полного удаления увлажненного кровельного покрытия, утеплителя, подшивки и досок. В замкнутом пространстве увлажненные элементы совмещенного покрытия быстро поражаются гнилью.

Увлажнение элементов утепленной кровли может происходить и без замачивания ее атмосферными водами при неправильном применении подкровельных материалов. Так, если подкровельную пленку расположить поверх контррейки, то образуется замкнутое пространство между кровлей и пленкой, ограниченное обрешеткой , из которого затруднен выход влаги при «дышащей» кровле и не возможен при кровле из металла.

Если применять местами пароизоляционную пленку, которая должна лежать под утеплителем, на микроперфорированную пленку, которая должна располагаться выше утеплителя, то будет происходить конденсация паров на пароизоляционной пленке и увлажнение утеплителя.

Дефекты деревянных конструкций, вызываемые нарушением правил эксплуатации зданий

Главным дефектом деревянных конструкций, который появляется в результате нарушения правил эксплуатации здания, связан с ухудшением температурно-влажностного режима в помещениях, приводящего к повышению влажности древесины, является поражение ее домовыми грибами.

Несвоевременный или некачественный ремонт кровель, водосточных труб, санитарно-технических систем приводит к длительному увлажнению деревянных конструкций при отсутствии должного воздухообмена.

При повышении влажности древесины свыше 20%, появлении в древесине воды в капельно-жидком состоянии и положительной температуре воздуха начинают развиваться домовые грибы.

Поражению домовыми грибами подвергаются прежде всего мауэрлаты, лежни, стропильные ноги, обрешетки, концы деревянных балок, заделанных в наружных стенах, деревянные элементы перекрытий и перегородки в санузлах, нижние венцы деревянных срубов, подушки колод в них.

Если не принять во время соответствующие меры, то домовые грибы могут быстро поразить все деревянные конструкции здания.

При своевременном ремонте кровли и быстром устранении течи санитарно-технических систем и просушки увлажненных конструкций грибы могут вообще не успеть развиться, несмотря на то, что споры грибов в массовом количестве имеются на древесине любых конструкций.

Начавшийся процесс развития домовых грибов можно остановить путем устранения причин увлажнения деревянных конструкций, просушки сырых участков древесины, антисептированием и обеспечением постоянного воздухообмена пространства вокруг деревянных элементов.

Отсутствие должного освидетельствоания деревянных конструкций и своевременного устранения выявленных дефектов является основной причиной недолговечности деревянных конструкций. В то же время, практика эксплуатации зданий показала, что в нормальных условиях деревянные конструкции могут существовать сотни лет без снижения эксплуатационных свойств.

Дефекты деревянных конструкций, вызываемые огневым воздействием при пожаре

При огневом воздействии во время пожара деревянные конструкции получают различные повреждения вплоть до полного разрушения. При продолжительном пожаре деревянные конструкции даже покрытые антипиренами полностью превращаются в угль или сгорают.

Сопротивление древесины непосредственному воздействию огня довольно высоко, особенно если этому воздействию подвергаются элементы крупных поперечных сечений, удаленные друг от друга. Близко расположенные горящие элементы способствуют большому и быстрому подъему их температуры за счет излучения тепла. При пожаре отрицательное влияние оказывают разного рода щели и трещины в деревянных конструкциях. Выделяющиеся из древесины горючие газы воспламеняются от соприкосновения с открытым

Пламенем при температуре 215-260 град. При этом происходит движение продуктов горения из толщи древесины наружу к кислороду воздуха. Сгорание газов происходит вне зажженной древесины. При достижении древесины температуры около 280 град. газообразование становиться очень интенсивным, а сам процесс – экзотермическим.

Оставшийся после отгона газов уголь способен соединяться с кислородом воздуха лишь при условии притока к нему последнего извне.

Обугливание поверхности элементов для целей древесины происходит со скоростью 0,8-1,0 мм/мин.

Прочность абсолютно сухой древесины в 1,5-2 раза выше, чем древесины с влажностью 15-18%. Поэтому уменьшение сечения деревянного элемента вследствие обугливания при пожаре наружных слоев в некоторой мере комментируется возрастанием прочности высохшей древесины внутренних слоев.

Поэтому несущие крупные деревянные элементы(например, балки в старых зданиях) в огне теряют свою несущую способность постепенно и притом медленнее, чем стальные конструкции. При нагреве стали у нее быстро снижаются механические свойства(предел текучести, модуль упругости).

Однако нужно иметь в виду, что после тушения пожара водой прочность древесины постепенно принимает первоначальной значение.

Для деревянных конструкций представляет опасность не только непосредственное соприкосновение с огнем, но и другие формы нагрева, особенно при длительном воздействии. Под влиянием нагрева лучеиспусканием древесина может достигнуть температуры интенсивного экзотермического разложения. При этом может произойти самовозгорание выделяющихся из древесины газов. В результате происходящей при этом сухой перегонки древесины происходит значительное снижение ее прочности.

Меры, принимаемые для уменьшения пожароопасности древесины могут быть разделены на две группы: конструктивные и химические.

К конструктивным мерам относятся: применение деревянных элементов большого сечения; устранение пустот в деревянных конструкциях; устройство брандмауэров, уменьшающих протяженность деревянных конструкций; покрытие деревянных элементов разного рода ограждениями, затрудняющими доступ к ним воздуха, защищающими от нагрева лучеиспусканием и попадания искр на древесину. В качестве таких одежд применяют асбоцементные плиты, минераловатные плиты, облицовку кровельной сталью, штукатурку и др.

К химическим мерам, снижающим пожароопсность деревянных конструкций, относится применение разного рода антипиренов.

При нагреве химическое взаимодействие составляющие антипиренов приводят к снижению скорости выделения горючих газов из древесины. Достаточно высокий эффект химическое огнезащиты достигается при пропитке древесины фосфорнокислым и сернокислым аммонием, бурой.

Кроме пропитки древесины антипиренами применяют вспучивающие и невспучивающие огнезащитные поверхностные покрытия. Вспучивающие покрытия представляют собой смесь термостойких газообразных и волокнистых наполнителей в водном растворе полимерных связующих. При нагревании они вспучиваются.

Невспучивающееся покрытие получено на основе фосфатных цементов.

Отсутствие конструктивных и химических мер, снижающих пожароопасность деревянных конструкций или их неполное применение, является серьезным дефектом, который при выявлении должен срочно устраняться.

Статья с сайта компании ЗАО “Уездный город” http://www.uezdnyi-gorod.ru/

Компания ЗАО “Уездный город” http://www.uezdnyi-gorod.ru/b6.htm

Знакомства для интима фотоРазвлекательный портал железногорска знакомстваОставить анкету в знакомства без регистрацииКрасивые девушки знакомстваИскусство знакомства с мужчинами

Like this:

Like Loading...

Related

yfoxapuk.wordpress.com

|

|

..:::Счетчики:::.. |

|

|

|

|

|

|

|

|