Заслуги Л. В. Щербы перед русской наукой и русским просвещением очень велики. С первых лет своей деятельности он много и плодотворно занимался популяризацией лингвистики и широкой научной пропагандой. Еще в 1913 г. он опубликовал перевод (с дополнениями и редакционной переработкой для русского читателя) книги Элизе Рихтер «Как мы говорим». На первом съезде преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях в 1904 г. он сделал доклад «О служебном и самостоятельном значении грамматики как учебного предмета».

Всю жизнь он уделял время разработке вопросов обучения родному и иностранным языкам, организации русской школы — от первой ступени до университета, и трудно сказать, чем был он больше увлечен в последние годы жизни — лингвистикой или своим участием в деятельности Академии педагогических наук и Наркомпроса. Его помощь строительству советской школы и повышению качества работы советских гуманитарных вузов была очевидна и высоко оценена. Он редактировал, шлифовал, дополнял стабильные учебники русского языка и иностранных языков, много работал над школьными планами и программами.

В годы полного господства у нас формализма в школьной грамматике, порой доводимого до абсурда некоторыми московскими эпигонами фортунатовской школы, Л. В. Щерба в одиночестве смело выступал против этого уклона, вскрывал его методологические ошибки, призывал к здоровому синтезу методов смыслового и формального синтаксического анализа. На Петроградском съезде преподавателей русского языка в 1921 г. он выступил с докладом «Формальное направление грамматики»; под этим заголовком вышла его статья в журнале «Родной язык в школе» (1923, № 1).

Начиная с 1915 г., когда Л. В. Щерба написал «Особое мнение по вопросу о роли языков в средней школе», и после доклада на Первом Всероссийском съезде преподавателей русского языка средней школы, состоявшемся в 1917 г. в Москве, на тему «Филология как одна из основ общего образования» — он до последних дней жизни был рыцарем филологии, не изменявшим ей в годы самых больших потерь, унижений и нападок на филологическое образование. Впоследствии, уже тяжело больной, он продолжал везде, где это было целесообразно, добиваться восстановления филологии в средней школе и подъема ее в высшей школе. Эти усилия Л. В. Щербы оказались не безуспешными, хотя многие его идеи, планы и предложения остались заветом для светлого будущего русской школы.

2Большие теоретические проблемы стояли в центре исследовательских интересов Л. В. Щербы, но это никогда не мешало ему подолгу заниматься практическими вопросами русского языка, языковой политики, трудные отнюдь не в исследовательском плане, а потому и гораздо менее для него увлекательными.

Реформа русской орфографии, а затем не прекращавшаяся до последнего года его жизни работа над дальнейшей рационализацией и упорядочением реформированной орфографии проходили при постоянном участии и все возраставшем влиянии идей и предложений Л. В. Щербы. Сорок лет назад, в Русском филологическом вестнике» за 1905 г., была напечатана его статья «Несколько слов по поводу Предварительного сообщения орфографической подкомиссии». В 1911 г. он опубликовал «Дополнения и поправки к «Русскому правописанию» Я. К. Грота». В 1930 г. в журнале «Русский язык в школе» он поместил статью «К вопросу о реформе орфографии». Два года, проведенные в Нолинске во время последней войны, посвящены были в числе других работ и составлению обширной «Теории русского правописания» в двух частях.

Как крупный языковед и теоретик, он вносил в разработку вопросов прикладного языкознания последовательную принципиальность и большую перспективу громадного научного кругозора. Книга «Теория русского правописания»» (еще не опубликованная и не совсем законченная во второй части) представляет замечательное по замыслу и ювелирно отделанное в деталях произведение этого выдающегося мыслителя и практика-языковеда. В ней дано блестящее завершение, почина, сделанного учителем Л. В. Щербы — проф. И. А. Бодуэном де Куртенэ в известной работе «Об отношении русского письма к русскому языку». Ни одна из старейших по разработке европейских орфографий не получила такого тщательного, глубокого и систематического анализа и истолкования. В отличие от работы Бодуэна де Куртенэ, в книге Л. В. Щербы вскрыта система русской орфографии, дана апология высоких достоинств некоторых наших орфографических традиций, намечены пути завершающей кодификации ее. Как и в других работах Л. В. Щербы, здесь обильно рассыпаны поучительные и интереснейшие сопоставления с материалами из истории орфографических норм многих других языков. Они позволяют как бы осязать закономерную механику орфографических норм. Для учителя, для студента эта книга долго будет важнейшим настольным руководством.

Нельзя забывать и о большой помощи Л. В. Щербы в реформах правописания других народов СССР после Октябрьской революции. Прежде всего укажу на его руководящую роль на Бакинском тюркологическом съезде 1926 г., посвященном латинизации письменности тюркских народов. Там он сделал доклад «Основные принципы орфографии и их социальное значение», напечатанный в трудах этого съезда.

Второй большой проблемой в области прикладного языкознания, которая занимала Л. В. Щербу, была орфоэпия. В 1910 г. он поместил в ««Известиях ОРЯС», т. XV, «Критические заметки по поводу книги д-ра Фринты о чешском произношении». В 1911 г. он напечатал «Court expose de la prononciation russe». Вершиной в этой области был его доклад 1915 г. в петербургском Неофилологическом обществе «О разных стилях произношения и об идеальном фонетическом составе слов» («Записки Неофилологического общества». Т. VIII. Пг., 1915). Эта работа останется крупнейшей вехой в истории теоретического осмысления орфоэпии. Научное открытие Л. В. Щербы сразу прояснило много запутанных рассуждений, разрешило долголетние, казавшиеся безнадежными споры, указало пути дальнейших орфоэпических наблюдений.

В 1916 г. Л. В. Щерба изложил на французском языке главные отличия французской звуковой системы от русской («Краткий обзор деятельности Педагогического музея военно-учебных заведений за 1913-1914 гг.». Вып. IV, 1916). В 1936 г. в журнале «Русский язык в советской школе» (№ 5) появилась его заметка «К вопросу об орфоэпии», а в 1937 г. — первое издание «Фонетики французского языка. Очерк французского произношения сравнительно с русским», которая надолго останется образцовой книгой в изучении орфоэпии.

3О нормативных научных построениях в области русской грамматики и словаря Л. В. Щерба размышлял и писал много раз и сумел поднять престиж нормализации языка, так скомпрометированной у нас реакционными и невежественными пуристами дореволюционной поры.

Л. В. Щерба подготовил первый том «Нормативной грамматики русского языка АН СССР», содержащий отдел фонетики. Редакторская работа тут перешла в авторскую, он почти целиком и заново написал этот том. Вместе с акад. С. П. Обнорским он начал редактировать второй том, посвященный морфологии.

Под влиянием Л. В. Щербы руководство академическою Словаря современного русского языка отошло от традиций шахматовского Thesaurus'a и решительно поставило задачей словарного отдела составление именно нормативного словаря, отражающего существующие в нашу эпоху системные связи и противопоставления слов и понятий русского языка с их социалыю-стилистической приуроченностью. Сам Л. В. Щерба написал часть одного из томов этого словаря на букву И (в 1933 г. был напечатан один выпуск его).

Обобщение своего большого словарного опыта Л. В. Щерба дал в первой части незаконченной работы «Опыт общей теории лексикографии» («Известия ОЛЯ АН СССР», 1940, № 3). Эта работа остается драгоценным наследием Щербы не только в русской, но и в мировой науке уже по одному тому, что она не имеет предшественников. В истории русской лексикографии и словари, написанные Л. В. Щербой (русско-французский) или его учениками под его руководством, и только что названная обобщающая теоретическая работа являются большим достижением. Зарубежная критика не раз отмечала блестящее развитие словарного дела в СССР после революции (Р. Якобсон, Л. Теньер, А. Мейе, Б. Унбегаун и др.). В этом успехе русских языковедов Л. В. Щербе принадлежит, несомненно, наибольшая заслуга как теоретическому лидеру. Наше словарное дело шагнуло далеко вперед не только от своего дореволюционного этапа, но и в кругу европейской лексикографии, — оно признано теперь и поучительным и образцовым как в теоретическом, так и в техническом отношении.

4Идеи Л. В. Щербы по вопросам общего построения синтаксиса и системы русского синтаксиса почти не воплощены в законченных, напечатанных его трудах. Разработка apхива его рукописей позволит полнее оценить значительный вклад его теоретических исканий в назревшую коренную ломку наших синтаксических традиций. Известно, какое большое впечатление оставила его статья «О частях речи в русском языке» («Русская речь». Новая серия. Кн. 2. Л., 1928), отразившаяся в дальнейших теоретических работах по русскому синтаксису (прежде всего в обширном труде В. В. Виноградова «Современный русский язык». Вып. 1–2. М., 1938).

Чаще всего вспоминал и наиболее ценил Л. В. Щерба одну свою небольшую статью — «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» («Известия АН СССР», 1931). Эта статья была декларацией новых теоретических позиций. Она явилась результатом острого и болезненного кризиса методологии Л. В. Щербы и его школы. Он нашел пути преодоления идеалистических концепций французской лингвистики (Фердинанда де Соссюра, Антуана Мейе) и философски порочного психологизма.

Отчасти продолжая и углубляя материалистические положения своего учителя — И. А. Бодуэна де Куртенэ, отчасти освобождаясь от его психологических излишеств, Л. В. Щерба в этой своей декларации заложил основы плодотворной теории языка как системы, имманентно содержащейся в социальном опыте и организующей языковой материал речевого общения, — «как системы, составляющей величайшее культурное достояние народа».

Л. В. Щерба вскрывает внутреннюю противоречивость понятий «индивидуальная психо-физиологическая организация», или, короче, «индивидуальный язык», — понятия, фундирующего у крупнейших языковедов старшего поколения (начиная с Германа Пауля в Германии и кончая Шахматовым у нас). Взамен его Л. В. Щерба выдвигает, как основополагающее, понятие «языковой системы», которое он определяет так: «… то, что объективно заложено в данном «языковом материале» и что продолжается в «индивидуальных языковых системах», возникающих под влиянием этого языкового материала. Следовательно, в языковом материале и надо искать единство языка внутри данной общественной группы» («О трояком аспекте...», с. 117).

«Языковой материал» — как третий аспект языковых явлений — противопоставлен 1) речевой деятельности и 2) системе языка. Этим Л. В. Щерба снимает антиномию индивидуального и социального, разоблачает миф-идеал реальной и тем не менее метафизической сущности языка.

«Языковой материал» поэтому оказывается первым и важнейшим, непосредственно доступным объектом языкознания. В исследовании его возможен и необходим эксперимент, что представляет важное преимущество лингвистики перед другими гуманитарными науками. Новым было указание на эксперимент в области не только фонетики, но и грамматики, словаря, стилистики.

Однако эксперимент возможен без больших ограничений лишь при изучении живых языков. Он очень ограничен в применении к мертвым языкам. Отсюда — призыв к изучению в первую очередь живых языков, к изучению бесписьменных языков, к изучению языков далеких, неродственных по строю. Иными путями, с иной аргументацией к этому же положению пришли раньше И. А. Бодуэн де Куртенэ и Н. Я. Марр. Эти теоретические положения не оставались одной декларацией: Л. В. Щерба много лет деятельно помогал научной разработке палеоазиатских языков (например, эвенского, нивхского), а также иранских (таджикского, вершикского), тюркских и др.

«Языковой материал» — в литературных текстах и в записях разговорной речи, в словарных фондах — был постоянным объектом его исследований. Менее всего свойственны ему были замкнутость и отрешенность кабинетного ученого. Неустанно и мастерски вел он наблюдения над живыми языками.

5Особенно много сил и времени в зрелый период своей научной деятельности отдал Щерба диалектологии — сначала итальянской, потом чешской и лужицкой и, наконец, русской.

В 1940 г. Щерба был поставлен во главе Всесоюзной диалектологической комиссии, и только война помешала наметившемуся огромному размаху работ этой комиссии.

Горячий патриот, Лев Владимирович Щерба был чужд всякой национальной кичливости, великодержавного национализма. Убежденный франкофил, исключительный знаток немецкой культуры, он вел пропаганду лучших традиций романо-германской филологии и лингвистики, он всегда призывал к изучению и максимальному использованию западноевропейских научных достижений. Но при этом он больше, чем многие противники «буржуазных влияний», якобы оберегающие нас от этой «чумы», верил в одаренность наших ученых и великое будущее русской науки, русской культуры. Именно уверенность в наших незаурядных силах и была всегда в основе западничества Л. В. Щербы.

Он тщательно изучал диалектологическую литературу и особенно — многочисленные лингвистические атласы западноевропейских языков: французский и немецкий, итальянский и польский, швейцарский к каталонский. Он делал доклады о них, пристально следил за ходом работ по подготовке русского атласа и был самым суровым судьей, самым взыскательным и придирчивым критиком наших начинаний, наших первых опытов в области лингвистической географии.

Еще в июле 1944 г., во время тяжелой болезни, истощившей его жизненные силы, он руководил работой Диалектологической конференции по севернорусским говорам в Вологде и, верный своему основному лозунгу — везде и всегда учиться и искать новых путей, — провел для собравшихся на конференции опытных русских диалектологов увлекательный семинар по фонетике; записи этих десяти чтений Л. В. Щербы, надеюсь, будут опубликованы.

6Не на последнем месте стояли в кругу его интересов задачи разработки русской стилистики. И в этой области Л. В. Щерба был смелым начинателем работ широкого кругозора и дальнего прицела.

В предисловии к первому выпуску «Русской речи», основанного им органа ленинградских языковедов, он писал: «В истории науки о языке за последние 50 лет обращает на себя внимание ее расхождение с филологией и, я бы сказал, с самим языком, понимаемым как выразительное средство… Нельзя не признать, что это имело своим последствием ослабление интересов к языковедению в широких кругах образованного общества: тогда как в начале XIX века вопросы языка могли быть предметом обсуждения на страницах литературных журналов, в настоящее время они почитаются скучными и чересчур специальными» (Русская речь. Вып. 1. Пг., 1923, с. 7–8). И ниже: «[Настоящий сборник] ставит своей задачей исследование русского литературного языка во всем разнообразии его форм, а также в его основных источниках. В связи с этим главный интерес сборника направлен на семантику, словоупотребление, синтаксис, эстетику языка — вообще на все то, что делает наш язык выразителем и властителем наших дум. А поэтому он адресуется не только к лингвистам, но и ко всем тем читателям из широких слоев образованного общества, в которых жива любовь к слову, как к выразительному средству».

Этот первый сборник открывается статьей его редактора «Опыты лингвистического толкования стихотворений. I. «Воспоминание» Пушкина». Тринадцать лет спустя Л. В. Щерба опубликовал анализ стихотворения Лермонтова «Сосна» (в сборнике «Советское языкознание». Т. II. Посвящ. В. Ф. Шишмареву. Л., 1936). Обе эти статьи резко противостоят всей нашей старой литературе по стилистике, кстати сказать, и до сих пор еще бедной и отсталой.

Анализ стихотворений в плане заостренного лингвистического и стилистического истолкования, как осуществил его Л. В. Щерба, остается непревзойденным образцом как по строгости метода, так и по мастерству изложения. К нашему большому сожалению, остались не обработанными и не опубликованными этюды Щербы по стилистике «Медного всадника», «Героя нашего времени», басен Крылова и Лафонтена.

Дальнейшим этапом этих увлечений Л. В. Щербы была пропаганда филологического образования, которой, как уже сказано, он горячо отдавался в последние годы жизни.

Если суждено его идеям найти широкое применение, — это приведет к новому расцвету русской художественной литературы, как и литературы других народов Союза, и тогда мы должны будем помянуть благодарным словом пионера современного неофилологического образования — академика Л. В. Щербу.

7Вокруг Л. В. Щербы давно сложилась научная школа. В большой и постоянной связи с ним вели свою научную деятельность акад. Б. Я. Владимирцов, акад. А. П. Баранников, В. В. Виноградов, Л. П. Якубинский, И. И. Зарубин, С. К. Боянус, Я. В. Лоя, С. Г. Бархударов, О. И. Никонова, Л. Р. Зиндер, М. И. Матусевич, С. И. Бернштейн, И. П. Сунцова, покойный А. Н. Генко и многие другие.

Чем привлек к себе Лев Владимирович такую плеяду талантливых русских языковедов? Подобно Бодуэну де Куртенэ, он восхищал своих учеников острым критическим анализом обветшалых традиционных догм западной и нашей науки, силой своей творческой мысли, изяществом и законченностью своих построений, изощренностью своего стилистического вкуса и такта.

Кто узнал Льва Владимировича в годы его смертельной болезни, тот не может, конечно, при всем напряжении воображения, представить себе его в расцвете сил, во всем блеске его педагогического и исследовательского таланта. Может быть, поэтому ему пришлось изведать в последние годы не только радость всеобщего признания и почета, но и ослиное ляганье.

Критика младограмматических теорий была им начата еще в годы первой заграничной командировки, что и определило недоброжелательное отношение к нему многих немецких ученых, сказывавшееся до последних лет. Зрелым выражением его новых воззрений была книга «Восточнолужицкое наречие», 1915 г. В том же году вслед за этой книгой вышли в печати «Некоторые выводы из моих диалектологических лужицких наблюдений». Здесь в лаконической формулировке даны все важнейшие идеи дальнейших работ Л.В. Щербы. Он остался верен до конца большим открытиям самой творческой и самой революционной поры своей научной деятельности. Едва ли не наиболее характерной для него и и является преемственность идей при постоянных размышлениях, при теоретическом созерцании текущей языковой действительности. Упорно и остро анализирует он всегда текущий языковой опыт своего народа; обостренно ощущает живой и наиболее активный процесс его; умело применяет в этих наблюдениях все новые достижения своей науки, совершенствуя методы наблюдения, анализа, истолкования и обобщения.

В декабре 1944 г., в последние дни свои, между двумя операциями — в больнице, Лев Владимирович написал большую статью «Очередные проблемы языковедения» (54 страницы крупного формата).

В первой части изложены его взгляды по общим вопросам: об изучении языка животных, о различии строя языков и обусловленности этого различия, о существующих морфологических классификациях языков, о двуязычии; о понятиях слова, синтагмы, предложения; об изучении языка жестов и речи афатиков, о проблеме понимания.

Вторая часть содержит наблюдения и размышления над современным русским языком и его научной разработкой. Самыми актуальными Л. В. Щерба считает у нас задачи создания русских грамматики и словаря, которые отвечали бы языковой действительности и свободны были бы от всяких традиционных и формалистических предрассудков схоластической школьной грамматики. Он пишет о том, что дети изучают родной язык вопреки школьной грамматике, силою своего здорового языкового чутья и говорят по своей выработанной из опыта грамматике, какой еще не написали, но должны написать лингвисты.

Широкому рассмотрению подвергает далее Л. В. Щерба разграничение или противоположение словаря и грамматики, устанавливая необходимость еще третьего основного раздела — лексикологии, куда относится, например, вся теория частей речи. Все правила образования слов и групп слов, а также языковых единств высшего порядка относятся к грамматике, как и нормы формообразования, но творческие неологизмы неповторимого характера — к словарю. Глаголы-связки должны быть перечислены в грамматике, но формы спряжения глаголов дать, есть и глагола быть относятся к словарю.

Заключительный раздел этой последней работы посвящен различию грамматики пассивного и активного аспектов. Грамматика активного аспекта — самая неразработанная область современной лингвистики. Она должна систематически осветить вопросы выражения на данном языке категории мысли, например предикативности, логического суждения с его S и Р, независимости действия от воли лица действующего, предикативного качественного определения, количества вещества и т. п. Множество свежих иллюстративных материалов из русской языковой практики наших дней оживляет эту работу и делает ее своеобразным документом эпохи не только в плане развития русского языкознания.

8В грозе и бурях революции и двух мировых воин нашим поколениям достались тяжкие испытания. Даже «кроты» или «премудрые пискари» не могли прожить эти десятилетия безмятежно и благополучно.

Такой высокий человек, такой целеустремленный, несгибаемый в верности своим принципам борец и искатель — жил беспокойно, напряженно, порой бедственно. Этой полной превратностей и несчастливой жизнью он напоминал нам не раз Рыцаря Печального Образа, в его биографии были и встречи с разбойниками на большой дороге, и схватки с ветряными мельницами. Но он знал и счастье побед, дожил до признания и почета. То ли надо было больше беречь этого хрупкого телом и сильного духом человека, то ли не может быть долговечным такой яркий и неспокойный человек, но мы потеряли его слишком рано…

Заветы Л. В. Щербы нам дороги и долго еще будут вдохновлять нас. Идеи его будут жить и станут достоянием многих-многих — и даже тех, кто никогда не услышит и не узнает имени Щербы.

Список литературыБ.А. Ларин. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ АКАДЕМИКА Л.В. ЩЕРБЫ В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ.

www.ronl.ru

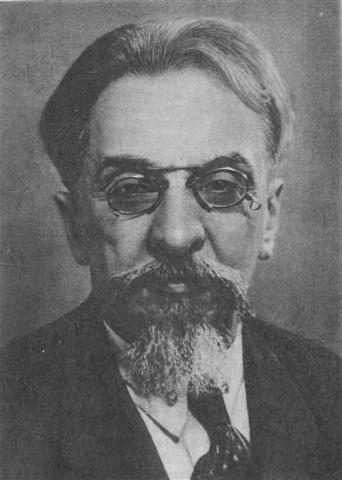

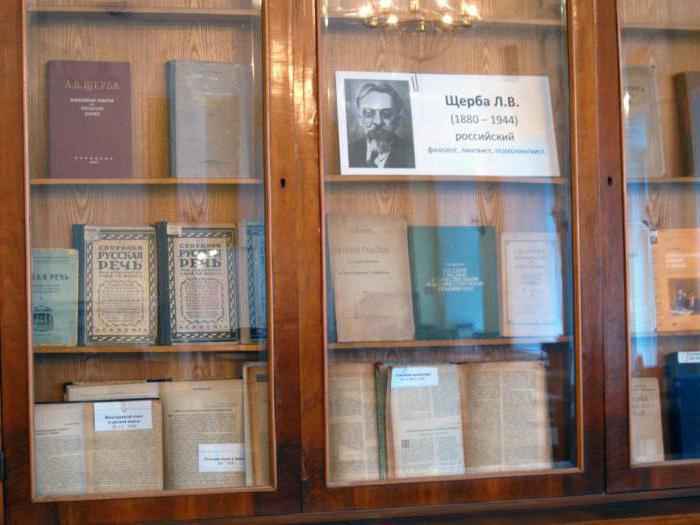

Щерба Лев Владимирович - выдающийся русский лингвист, считающийся основателем Петербургской фонологической школы. Его имя знает каждый филолог. Этого ученого интересовал не только русский литературный язык, но и многие другие, а также их взаимоотношения. Его деятельность способствовала активному развитию лингвистики. Все это - повод познакомиться поближе с таким выдающимся ученым, как Лев Щерба. Биография его представлена в этой статье.

В 1898 году он окончил киевскую гимназию с золотой медалью, а затем поступил в Киевский университет, на естественный факультет. В следующем году Лев Владимирович перешел в Санкт-Петербургский университет, на историко-филологическое отделение. Здесь он занимался в основном психологией. На 3-м курсе он слушал лекции по введению в языкознание профессора Бодуэна-де-Куртенэ. Он увлекся его подходом к научным вопросам и стал заниматься под руководством этого профессора. Щерба Лев Владимирович на старшем курсе написал сочинение, удостоенное золотой медали. Называется оно "Психический элемент в фонетике". В 1903 году он завершил обучение в университете, и Бодуэн-де-Куртенэ оставил Щербу при кафедре санскрита и сравнительной грамматики.

Санкт-Петербургский университет в 1906 году командировал за границу Льва Владимировича. Он провел год в Северной Италии, изучая самостоятельно тосканские диалекты. Затем, в 1907 году, Щерба переехал в Париж. Он познакомился с аппаратурой в лаборатории экспериментальной фонетики, изучил французское и английское произношение по фонетическому методу и работал самостоятельно над экспериментальным материалом.

В Германии Лев Владимирович провел осенние каникулы 1907 и 1908 года. Он изучал в окрестностях г. Мускау диалект лужицкого языка. Интерес к этому славянскому языку крестьян вызвал в нем Бодуэн-де-Куртенэ. Изучение его было необходимо для разработки теории смешения языков. Лев Владимирович поселился в окрестности г. Мускау, в деревне, не понимая на изучаемом диалекте ни полслова. Щерба выучил язык, живя в принявшей его семье, участвуя в полевых работах вместе с ней, деля воскресные развлечения. Лев Владимирович оформил собранные материалы в книгу, которая была представлена Щербой на соискание докторской степени. В Праге он провел конец заграничной командировки, изучая чешский язык.

Щерба Лев Владимирович, возвратившись в Петербург, стал работать в кабинете экспериментальной фонетики, который был основан еще в 1899 году при университете, но находился долгое время в запущенном состоянии. Этот кабинет - любимое детище Щербы. Добившись дотаций, он выписал и построил специальную аппаратуру, постоянно пополнял библиотеку. В течение более 30-ти лет под его руководством здесь непрерывно велись исследования, посвященные фонологическим системам и фонетике языков различных народов Советского Союза. Впервые в России в своей лаборатории Лев Щерба организовал обучение произношению языков Западной Европы. Лев Владимирович в начале 1920 годов создал проект Лингвистического института с привлечением различных специалистов. Для него всегда были ясны связи фонетики со многими другими дисциплинами, такими как физика, психология, физиология, неврология, психиатрия и др.

Начиная с 1910 года, Лев Щерба читал лекции по введению в такой предмет, как лингвистика (языкознание) в Психоневрологическом институте, а также вел занятия по фонетике на специальных курсах, предназначенных для учителей глухонемых. В 1929 году в лаборатории для группы логопедов и врачей был организован семинар по экспериментальной фонетике.

Щерба Лев Владимирович несколько раз выступал в Обществе врачей-отоларингологов с докладами. Его связи со специалистами по постановке голоса и дикции, с теоретиками пения и с артистическим миром были не менее живыми. В начале 20-х годов советский лингвист Щерба работал в Институте живого слова. В 1930 годах он выступал с лекциями по русскому языку и фонетике в Русском театральном обществе, а также читал доклад в Ленинградской Государственной консерватории, на вокальном факультете.

В 1920-1930 годах его лаборатория стала первоклассным научно-исследовательским учреждением. В ней было установлено новое оборудование, состав ее сотрудников постепенно увеличивался, расширялся круг ее работ. Сюда начали съезжаться исследователи со всех концов страны, в основном из национальных республик.

С 1909 по 1916 г. - очень плодотворный период жизни Щербы в научном отношении. Он написал за эти 6 лет 2 книги и защитил их, став сначала магистром, а затем и доктором. Кроме того, Лев Владимирович вел семинары по языковедению, старославянскому и русскому языку, по экспериментальной фонетике. Он проводил занятия по сравнительной грамматике индоевропейских языков, каждый год строя свой курс на материале нового языка.

Доктор филологических наук Лев Щерба с 1914 года руководил студенческим кружком, в котором изучался живой русский язык. Активными его участниками были: С. Г. Бархударов, С. А. Еремин, С. М. Бонди, Ю. Н. Тынянов.

В это же время Лев Владимирович стал исполнять административные обязанности в нескольких учебных учреждениях. Щерба искал возможности изменить организацию преподавания, поднять его до уровня последних достижений науки. Лев Владимирович неуклонно боролся с рутиной и формализмом в педагогической деятельности, и никогда не поступался своими идеалами. Например, в 1913 году он ушел из Санкт-Петербургского учительского института, поскольку теперь в нем главным для преподавателя стало не сообщение знаний, а исполнение чиновничьих правил, которые вытесняли науку и препятствовали самодеятельности учащихся.

В 1920 годах важнейшим его достижением стала разработка фонетического метода преподавания иностранного языка, а также распространение этого метода. Особое внимание Щерба уделял правильности и чистоте произношения. При этом все фонетические явления языка имели научное освещение и усваивались учащимися сознательно. Важное место в преподавательской деятельности Щербы занимает слушание пластинок с иностранными текстами. Все обучение, в идеале, должно быть построено на этом методе, как считал Щерба. Следует подобрать пластинки в определенной системе. Не случайно Лев Владимирович столько внимания уделял звуковой стороне языка. Он считал, что полное понимание речи на иностранном языке тесно связано с правильным воспроизведением звуковой формы, вплоть до интонаций. Эта идея - часть общей лингвистической концепции Щербы, который полагал, что устная форма языка является самой существенной для него как средства общения.

Лев Владимирович в 1924 году был избран во Всесоюзную Академию наук в качестве ее члена-корреспондента. Тогда же он начал работу в Словарной комиссии. Ее задачей стало издание словаря русского языка, попытку создания которого предпринял еще А. А. Шахматов. У Льва Владимировича в результате этой работы появились собственные идеи в сфере лексикографии. Работу над составлением словаря он осуществлял во второй половине 1920 годов, стремясь применить теоретические построения на практике.

Лев Щерба в 1930 году начал составлять также русско-французский словарь. Он создал теорию дифференциальной лексикографии, которая была изложена вкратце в предисловии ко 2-му изданию книги, которая была результатом работ Щербы в течение десяти лет. Это не только одно из лучших пособий по французскому языку времен Советского Союза. Система и принципы этой книги были положены в основу работ над подобными словарями.

Однако Лев Владимирович этим не ограничился. В середине 1930 годов он издал еще одно пособие по французскому языку - "Фонетику французского языка". Это итог его двадцатилетней педагогической и исследовательской работой над произношением. Книга построена на сопоставлении с русским произношением французского.

Лев Владимирович в 1937 году возглавил общеуниверситетскую кафедру иностранных языков. Щерба реорганизовал их преподавание, внедряя собственную методику чтения и понимания текстов на других языках. С этой целью Щерба вел специальный методический семинар для преподавателей, демонстрируя на латинском материале свои приемы. Брошюра, в которой нашли отражение его идеи, называется "Как надо изучать иностранные языки". Лев Владимирович за 2 года заведывания кафедрой значительно поднял уровень их владения студентов.

Щербу интересовал также и русский литературный язык. Лев Владимирович участвовал в широко развернувшихся в то время работах по урегулированию и стандартизации орфографии и грамматике русского языка. Он стал членом коллегии, которая редактировала школьный учебник Бархударова.

Лев Владимирович в октябре 1941 года эвакуировался в Кировскую область, в г. Молотовск. Он переехал в Москву летом 1943 года, где вернулся к привычному образу жизни, уйдя с головой в педагогическую, научную и организационную деятельность. С августа 1944 года Щерба был серьезно болен, а 26 декабря 1944 года умер Щерба Лев Владимирович.

Вклад в русский язык этого человека был огромным, а работы его актуальны и по сей день. Они считаются классикой. Русская лингвистика, фонология, лексикография, психолингвистика до сих пор опираются на его труды.

fb.ru

ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ АКАДЕМИКА Л.В. ЩЕРБЫ В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

1

Заслуги Л. В. Щербы перед русской наукой и русским просвещением очень велики. С первых лет своей деятельности он много и плодотворно занимался популяризацией лингвистики и широкой научной пропагандой. Еще в 1913 г. он опубликовал перевод (с дополнениями и редакционной переработкой для русского читателя) книги Элизе Рихтер «Как мы говорим». На первом съезде преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях в 1904 г. он сделал доклад «О служебном и самостоятельном значении грамматики как учебного предмета».

Всю жизнь он уделял время разработке вопросов обучения родному и иностранным языкам, организации русской школы - от первой ступени до университета, и трудно сказать, чем был он больше увлечен в последние годы жизни - лингвистикой или своим участием в деятельности Академии педагогических наук и Наркомпроса. Его помощь строительству советской школы и повышению качества работы советских гуманитарных вузов была очевидна и высоко оценена. Он редактировал, шлифовал, дополнял стабильные учебники русского языка и иностранных языков, много работал над школьными планами и программами.

В годы полного господства у нас формализма в школьной грамматике, порой доводимого до абсурда некоторыми московскими эпигонами фортунатовской школы, Л. В. Щерба в одиночестве смело выступал против этого уклона, вскрывал его методологические ошибки, призывал к здоровому синтезу методов смыслового и формального синтаксического анализа. На Петроградском съезде преподавателей русского языка в 1921 г. он выступил с докладом «Формальное направление грамматики»; под этим заголовком вышла его статья в журнале «Родной язык в школе» (1923, № 1).

Начиная с 1915 г., когда Л. В. Щерба написал «Особое мнение по вопросу о роли языков в средней школе», и после доклада на Первом Всероссийском съезде преподавателей русского языка средней школы, состоявшемся в 1917 г. в Москве, на тему «Филология как одна из основ общего образования» - он до последних дней жизни был рыцарем филологии, не изменявшим ей в годы самых больших потерь, унижений и нападок на филологическое образование. Впоследствии, уже тяжело больной, он продолжал везде, где это было целесообразно, добиваться восстановления филологии в средней школе и подъема ее в высшей школе. Эти усилия Л. В. Щербы оказались не безуспешными, хотя многие его идеи, планы и предложения остались заветом для светлого будущего русской школы.

2

Большие теоретические проблемы стояли в центре исследовательских интересов Л. В. Щербы, но это никогда не мешало ему подолгу заниматься практическими вопросами русского языка, языковой политики, трудные отнюдь не в исследовательском плане, а потому и гораздо менее для него увлекательными.

Реформа русской орфографии, а затем не прекращавшаяся до последнего года его жизни работа над дальнейшей рационализацией и упорядочением реформированной орфографии проходили при постоянном участии и все возраставшем влиянии идей и предложений Л. В. Щербы. Сорок лет назад, в Русском филологическом вестнике» за 1905 г., была напечатана его статья «Несколько слов по поводу Предварительного сообщения орфографической подкомиссии». В 1911 г. он опубликовал «Дополнения и поправки к "Русскому правописанию" Я. К. Грота». В 1930 г. в журнале «Русский язык в школе» он поместил статью «К вопросу о реформе орфографии». Два года, проведенные в Нолинске во время последней войны, посвящены были в числе других работ и составлению обширной «Теории русского правописания» в двух частях.

Как крупный языковед и теоретик, он вносил в разработку вопросов прикладного языкознания последовательную принципиальность и большую перспективу громадного научного кругозора. Книга «Теория русского правописания»» (еще не опубликованная и не совсем законченная во второй части) представляет замечательное по замыслу и ювелирно отделанное в деталях произведение этого выдающегося мыслителя и практика-языковеда. В ней дано блестящее завершение, почина, сделанного учителем Л. В. Щербы - проф. И. А. Бодуэном де Куртенэ в известной работе «Об отношении русского письма к русскому языку». Ни одна из старейших по разработке европейских орфографий не получила такого тщательного, глубокого и систематического анализа и истолкования. В отличие от работы Бодуэна де Куртенэ, в книге Л. В. Щербы вскрыта система русской орфографии, дана апология высоких достоинств некоторых наших орфографических традиций, намечены пути завершающей кодификации ее. Как и в других работах Л. В. Щербы,здесь обильно рассыпаны поучительные и интереснейшие сопоставления с материалами из истории орфографических норм многих других языков. Они позволяют как бы осязать закономерную механику орфографических норм. Для учителя, для студента эта книга долго будет важнейшим настольным руководством.

Нельзя забывать и о большой помощи Л. В. Щербы в реформах правописания других народов СССР после Октябрьской революции. Прежде всего укажу на его руководящую роль на Бакинском тюркологическом съезде 1926 г., посвященном латинизации письменности тюркских народов. Там он сделал доклад «Основные принципы орфографии и их социальное значение», напечатанный в трудах этого съезда.

Второй большой проблемой в области прикладного языкознания, которая занимала Л. В. Щербу, была орфоэпия. В 1910 г. он поместил в ««Известиях ОРЯС», т. XV, «Критические заметки по поводу книги д-ра Фринты о чешском произношении». В 1911 г. он напечатал «Court expose de la prononciation russe». Вершиной в этой области был его доклад 1915 г. в петербургском Неофилологическом обществе «О разных стилях произношения и об идеальном фонетическом составе слов» («Записки Неофилологического общества». Т. VIII. Пг., 1915). Эта работа останется крупнейшей вехой в истории теоретического осмысления орфоэпии. Научное открытие Л. В. Щербы сразу прояснило много запутанных рассуждений, разрешило долголетние, казавшиеся безнадежными споры, указало пути дальнейших орфоэпических наблюдений.

В 1916 г. Л. В. Щерба изложил на французском языке главные отличия французской звуковой системы от русской («Краткий обзор деятельности Педагогического музея военно-учебных заведений за 1913-1914 гг.». Вып. IV, 1916). В 1936 г. в журнале «Русский язык в советской школе» (№ 5) появилась его заметка «К вопросу об орфоэпии», а в 1937 г. - первое издание «Фонетики французского языка. Очерк французского произношения сравнительно с русским», которая надолго останется образцовой книгой в изучении орфоэпии.

3

О нормативных научных построениях в области русской грамматики и словаря Л. В. Щерба размышлял и писал много раз и сумел поднять престиж нормализации языка, так скомпрометированной у нас реакционными и невежественными пуристами дореволюционной поры.

Л. В. Щерба подготовил первый том «Нормативной грамматики русского языка АН СССР», содержащий отдел фонетики. Редакторская работа тут перешла в авторскую, он почти целиком и заново написал этот том. Вместе с акад. С. П. Обнорским он начал редактировать второй том, посвященный морфологии.

Под влиянием Л. В. Щербы руководство академическою Словаря современного русского языка отошло от традиций шахматовского Thesaurus'a и решительно поставило задачей словарного отдела составление именно нормативного словаря, отражающего существующие в нашу эпоху системные связи и противопоставления слов и понятий русского языка с их социалыю-стилистической приуроченностью. Сам Л. В. Щерба написал часть одного из томов этого словаря на букву И (в 1933 г. был напечатан один выпуск его).

Обобщение своего большого словарного опыта Л. В. Щерба дал в первой части незаконченной работы «Опыт общей теории лексикографии» («Известия ОЛЯ АН СССР», 1940, № 3). Эта работа остается драгоценным наследием Щербы не только в русской, но и в мировой науке уже по одному тому, что она не имеет предшественников. В истории русской лексикографии и словари, написанные Л. В. Щербой (русско-французский) или его учениками под его руководством, и только что названная обобщающая теоретическая работа являются большим достижением. Зарубежная критика не раз отмечала блестящее развитие словарного дела в СССР после революции (Р. Якобсон, Л. Теньер, А. Мейе, Б. Унбегаун и др.). В этом успехе русских языковедов Л. В. Щербе принадлежит, несомненно, наибольшая заслуга как теоретическому лидеру. Наше словарное дело шагнуло далеко вперед не только от своего дореволюционного этапа, но и в кругу европейской лексикографии, — оно признано теперь и поучительным и образцовым как в теоретическом, так и в техническом отношении.

4

Идеи Л. В. Щербы по вопросам общего построения синтаксиса и системы русского синтаксиса почти не воплощены в законченных, напечатанных его трудах. Разработка apхива его рукописей позволит полнее оценить значительный вклад его теоретических исканий в назревшую коренную ломку наших синтаксических традиций. Известно, какое большое впечатление оставила его статья «О частях речи в русском языке» («Русская речь». Новая серия. Кн. 2. Л., 1928), отразившаяся в дальнейших теоретических работах по русскому синтаксису (прежде всего в обширном труде В. В. Виноградова «Современный русский язык». Вып. 1–2. М., 1938).

Чаще всего вспоминал и наиболее ценил Л. В. Щерба одну свою небольшую статью - «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» («Известия АН СССР», 1931). Эта статья была декларацией новых теоретических позиций. Она явилась результатом острого и болезненного кризиса методологии Л. В. Щербы и его школы. Он нашел пути преодоления идеалистических концепций французской лингвистики (Фердинанда де Соссюра, Антуана Мейе) и философски порочного психологизма.

Отчасти продолжая и углубляя материалистические положения своего учителя - И. А. Бодуэна де Куртенэ, отчасти освобождаясь от его психологических излишеств, Л. В. Щерба в этой своей декларации заложил основы плодотворной теории языка как системы, имманентно содержащейся в социальном опыте и организующей языковой материал речевого общения, - «как системы, составляющей величайшее культурное достояние народа».

Л. В. Щерба вскрывает внутреннюю противоречивость понятий «индивидуальная психо-физиологическая организация», или, короче, «индивидуальный язык», - понятия, фундирующего у крупнейших языковедов старшего поколения (начиная с Германа Пауля в Германии и кончая Шахматовым у нас). Взамен его Л. В. Щерба выдвигает, как основополагающее, понятие «языковой системы», которое он определяет так: «... то, что объективно заложено в данном "языковом материале" и что продолжается в "индивидуальных языковых системах", возникающих под влиянием этого языкового материала. Следовательно, в языковом материале и надо искать единство языка внутри данной общественной группы» («О трояком аспекте...», с. 117).

«Языковой материал» - как третий аспект языковых явлений - противопоставлен 1) речевой деятельности и 2) системе языка. Этим Л. В. Щерба снимает антиномию индивидуального и социального, разоблачает миф-идеал реальной и тем не менее метафизической сущности языка.

«Языковой материал» поэтому оказывается первым и важнейшим, непосредственно доступным объектом языкознания. В исследовании его возможен и необходим эксперимент, что представляет важное преимущество лингвистики перед другими гуманитарными науками. Новым было указание на эксперимент в области не только фонетики, но и грамматики, словаря, стилистики.

Однако эксперимент возможен без больших ограничений лишь при изучении живых языков. Он очень ограничен в применении к мертвым языкам. Отсюда - призыв к изучению в первую очередь живых языков, к изучению бесписьменных языков, к изучению языков далеких, неродственных по строю. Иными путями, с иной аргументацией к этому же положению пришли раньше И. А. Бодуэн де Куртенэ и Н. Я. Марр. Эти теоретические положения не оставались одной декларацией: Л. В. Щерба много лет деятельно помогал научной разработке палеоазиатских языков (например, эвенского, нивхского), а также иранских (таджикского, вершикского), тюркских и др.

«Языковой материал» - в литературных текстах и в записях разговорной речи, в словарных фондах - был постоянным объектом его исследований. Менее всего свойственны ему были замкнутость и отрешенность кабинетного ученого. Неустанно и мастерски вел он наблюдения над живыми языками.

5

Особенно много сил и времени в зрелый период своей научной деятельности отдал Щерба диалектологии - сначала итальянской, потом чешской и лужицкой и, наконец, русской.

В 1940 г. Щерба был поставлен во главе Всесоюзной диалектологической комиссии, и только война помешала наметившемуся огромному размаху работ этой комиссии.

Горячий патриот, Лев Владимирович Щерба был чужд всякой национальной кичливости, великодержавного национализма. Убежденный франкофил, исключительный знаток немецкой культуры, он вел пропаганду лучших традиций романо-германской филологии и лингвистики, он всегда призывал к изучению и максимальному использованию западноевропейских научных достижений. Но при этом он больше, чем многие противники «буржуазных влияний», якобы оберегающие нас от этой «чумы», верил в одаренность наших ученых и великое будущее русской науки, русской культуры. Именно уверенность в наших незаурядных силах и была всегда в основе западничества Л. В. Щербы.

Он тщательно изучал диалектологическую литературу и особенно - многочисленные лингвистические атласы западноевропейских языков: французский и немецкий, итальянский и польский, швейцарский к каталонский. Он делал доклады о них, пристально следил за ходом работ по подготовке русского атласа и был самым суровым судьей, самым взыскательным и придирчивым критиком наших начинаний, наших первых опытов в области лингвистической географии.

Еще в июле 1944 г., во время тяжелой болезни, истощившей его жизненные силы, он руководил работой Диалектологической конференции по севернорусским говорам в Вологде и, верный своему основному лозунгу - везде и всегда учиться и искать новых путей, - провел для собравшихся на конференции опытных русских диалектологов увлекательный семинар по фонетике; записи этих десяти чтений Л. В. Щербы, надеюсь, будут опубликованы.

6

Не на последнем месте стояли в кругу его интересов задачи разработки русской стилистики. И в этой области Л. В. Щерба был смелым начинателем работ широкого кругозора и дальнего прицела.

В предисловии к первому выпуску «Русской речи», основанного им органа ленинградских языковедов, он писал: «В истории науки о языке за последние 50 лет обращает на себя внимание ее расхождение с филологией и, я бы сказал, с самим языком, понимаемым как выразительное средство... Нельзя не признать, что это имело своим последствием ослабление интересов к языковедению в широких кругах образованного общества: тогда как в начале XIX века вопросы языка могли быть предметом обсуждения на страницах литературных журналов, в настоящее время они почитаются скучными и чересчур специальными» (Русская речь. Вып. 1. Пг., 1923, с. 7–8). И ниже: «[Настоящий сборник] ставит своей задачей исследование русского литературного языка во всем разнообразии его форм, а также в его основных источниках. В связи с этим главный интерес сборника направлен на семантику, словоупотребление, синтаксис, эстетику языка — вообще на все то, что делает наш язык выразителем и властителем наших дум. А поэтому он адресуется не только к лингвистам, но и ко всем тем читателям из широких слоев образованного общества, в которых жива любовь к слову, как к выразительному средству».

Этот первый сборник открывается статьей его редактора «Опыты лингвистического толкования стихотворений. I. "Воспоминание" Пушкина». Тринадцать лет спустя Л. В. Щерба опубликовал анализ стихотворения Лермонтова «Сосна» (в сборнике «Советское языкознание». Т. II. Посвящ. В. Ф. Шишмареву. Л., 1936). Обе эти статьи резко противостоят всей нашей старой литературе по стилистике, кстати сказать, и до сих пор еще бедной и отсталой.

Анализ стихотворений в плане заостренного лингвистического и стилистического истолкования, как осуществил его Л. В. Щерба, остается непревзойденным образцом как по строгости метода, так и по мастерству изложения. К нашему большому сожалению, остались не обработанными и не опубликованными этюды Щербы по стилистике «Медного всадника», «Героя нашего времени», басен Крылова и Лафонтена.

Дальнейшим этапом этих увлечений Л. В. Щербы была пропаганда филологического образования, которой, как уже сказано, он горячо отдавался в последние годы жизни.

Если суждено его идеям найти широкое применение, - это приведет к новому расцвету русской художественной литературы, как и литературы других народов Союза, и тогда мы должны будем помянуть благодарным словом пионера современного неофилологического образования — академика Л. В. Щербу.

7

Вокруг Л. В. Щербы давно сложилась научная школа. В большой и постоянной связи с ним вели свою научную деятельность акад. Б. Я. Владимирцов, акад. А. П. Баранников, В. В. Виноградов, Л. П. Якубинский, И. И. Зарубин, С. К. Боянус, Я. В. Лоя, С. Г. Бархударов, О. И. Никонова, Л. Р. Зиндер, М. И. Матусевич, С. И. Бернштейн, И. П. Сунцова, покойный А. Н. Генко и многие другие.

Чем привлек к себе Лев Владимирович такую плеяду талантливых русских языковедов? Подобно Бодуэну де Куртенэ, он восхищал своих учеников острым критическим анализом обветшалых традиционных догм западной и нашей науки, силой своей творческой мысли, изяществом и законченностью своих построений, изощренностью своего стилистического вкуса и такта.

Кто узнал Льва Владимировича в годы его смертельной болезни, тот не может, конечно, при всем напряжении воображения, представить себе его в расцвете сил, во всем блеске его педагогического и исследовательского таланта. Может быть, поэтому ему пришлось изведать в последние годы не только радость всеобщего признания и почета, но и ослиное ляганье.

Критика младограмматических теорий была им начата еще в годы первой заграничной командировки, что и определило недоброжелательное отношение к нему многих немецких ученых, сказывавшееся до последних лет. Зрелым выражением его новых воззрений была книга «Восточнолужицкое наречие», 1915 г. В том же году вслед за этой книгой вышли в печати «Некоторые выводы из моих диалектологических лужицких наблюдений». Здесь в лаконической формулировке даны все важнейшие идеи дальнейших работ Л .В. Щербы. Он остался верен до конца большим открытиям самой творческой и самой революционной поры своей научной деятельности. Едва ли не наиболее характерной для него и и является преемственность идей при постоянных размышлениях, при теоретическом созерцании текущей языковой действительности. Упорно и остро анализирует он всегда текущий языковой опыт своего народа; обостренно ощущает живой и наиболее активный процесс его; умело применяет в этих наблюдениях все новые достижения своей науки, совершенствуя методы наблюдения, анализа, истолкования и обобщения.

В декабре 1944 г., в последние дни свои, между двумя операциями - в больнице, Лев Владимирович написал большую статью «Очередные проблемы языковедения» (54 страницы крупного формата).

В первой части изложены его взгляды по общим вопросам: об изучении языка животных, о различии строя языков и обусловленности этого различия, о существующих морфологических классификациях языков, о двуязычии; о понятиях слова, синтагмы, предложения; об изучении языка жестов и речи афатиков, о проблеме понимания.

Вторая часть содержит наблюдения и размышления над современным русским языком и его научной разработкой. Самыми актуальными Л. В. Щерба считает у нас задачи создания русских грамматики и словаря, которые отвечали бы языковой действительности и свободны были бы от всяких традиционных и формалистических предрассудков схоластической школьной грамматики. Он пишет о том, что дети изучают родной язык вопреки школьной грамматике, силою своего здорового языкового чутья и говорят по своей выработанной из опыта грамматике, какой еще не написали, но должны написать лингвисты.

Широкому рассмотрению подвергает далее Л. В. Щерба разграничение или противоположение словаря и грамматики, устанавливая необходимость еще третьего основного раздела - лексикологии, куда относится, например, вся теория частей речи. Все правила образования слов и групп слов, а также языковых единств высшего порядка относятся к грамматике, как и нормы формообразования, но творческие неологизмы неповторимого характера - к словарю. Глаголы-связки должны быть перечислены в грамматике, но формы спряжения глаголов дать, есть и глагола быть относятся к словарю.

Заключительный раздел этой последней работы посвящен различию грамматики пассивного и активного аспектов. Грамматика активного аспекта - самая неразработанная область современной лингвистики. Она должна систематически осветить вопросы выражения на данном языке категории мысли, например предикативности, логического суждения с его S и Р, независимости действия от воли лица действующего, предикативного качественного определения, количества вещества и т. п. Множество свежих иллюстративных материалов из русской языковой практики наших дней оживляет эту работу и делает ее своеобразным документом эпохи не только в плане развития русского языкознания.

8

В грозе и бурях революции и двух мировых воин нашим поколениям достались тяжкие испытания. Даже «кроты» или «премудрые пискари» не могли прожить эти десятилетия безмятежно и благополучно.

Такой высокий человек, такой целеустремленный, несгибаемый в верности своим принципам борец и искатель - жил беспокойно, напряженно, порой бедственно. Этой полной превратностей и несчастливой жизнью он напоминал нам не раз Рыцаря Печального Образа, в его биографии были и встречи с разбойниками на большой дороге, и схватки с ветряными мельницами. Но он знал и счастье побед, дожил до признания и почета. То ли надо было больше беречь этого хрупкого телом и сильного духом человека, то ли не может быть долговечным такой яркий и неспокойный человек, но мы потеряли его слишком рано...

Заветы Л. В. Щербы нам дороги и долго еще будут вдохновлять нас. Идеи его будут жить и станут достоянием многих-многих - и даже тех, кто никогда не услышит и не узнает имени Щербы.

Список литературы

Б.А. Ларин. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ АКАДЕМИКА Л.В. ЩЕРБЫ В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ.

www.referatmix.ru

ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ АКАДЕМИКА Л.В. ЩЕРБЫ В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

1

Заслуги Л. В. Щербы перед русской наукой и русским просвещением очень велики. С первых лет своей деятельности он много и плодотворно занимался популяризацией лингвистики и широкой научной пропагандой. Еще в 1913 г. он опубликовал перевод (с дополнениями и редакционной переработкой для русского читателя) книги Элизе Рихтер «Как мы говорим». На первом съезде преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях в 1904 г. он сделал доклад «О служебном и самостоятельном значении грамматики как учебного предмета».

Всю жизнь он уделял время разработке вопросов обучения родному и иностранным языкам, организации русской школы - от первой ступени до университета, и трудно сказать, чем был он больше увлечен в последние годы жизни - лингвистикой или своим участием в деятельности Академии педагогических наук и Наркомпроса. Его помощь строительству советской школы и повышению качества работы советских гуманитарных вузов была очевидна и высоко оценена. Он редактировал, шлифовал, дополнял стабильные учебники русского языка и иностранных языков, много работал над школьными планами и программами.

В годы полного господства у нас формализма в школьной грамматике, порой доводимого до абсурда некоторыми московскими эпигонами фортунатовской школы, Л. В. Щерба в одиночестве смело выступал против этого уклона, вскрывал его методологические ошибки, призывал к здоровому синтезу методов смыслового и формального синтаксического анализа. На Петроградском съезде преподавателей русского языка в 1921 г. он выступил с докладом «Формальное направление грамматики»; под этим заголовком вышла его статья в журнале «Родной язык в школе» (1923, № 1).

Начиная с 1915 г., когда Л. В. Щерба написал «Особое мнение по вопросу о роли языков в средней школе», и после доклада на Первом Всероссийском съезде преподавателей русского языка средней школы, состоявшемся в 1917 г. в Москве, на тему «Филология как одна из основ общего образования» - он до последних дней жизни был рыцарем филологии, не изменявшим ей в годы самых больших потерь, унижений и нападок на филологическое образование. Впоследствии, уже тяжело больной, он продолжал везде, где это было целесообразно, добиваться восстановления филологии в средней школе и подъема ее в высшей школе. Эти усилия Л. В. Щербы оказались не безуспешными, хотя многие его идеи, планы и предложения остались заветом для светлого будущего русской школы.

2

Большие теоретические проблемы стояли в центре исследовательских интересов Л. В. Щербы, но это никогда не мешало ему подолгу заниматься практическими вопросами русского языка, языковой политики, трудные отнюдь не в исследовательском плане, а потому и гораздо менее для него увлекательными.

Реформа русской орфографии, а затем не прекращавшаяся до последнего года его жизни работа над дальнейшей рационализацией и упорядочением реформированной орфографии проходили при постоянном участии и все возраставшем влиянии идей и предложений Л. В. Щербы. Сорок лет назад, в Русском филологическом вестнике» за 1905 г., была напечатана его статья «Несколько слов по поводу Предварительного сообщения орфографической подкомиссии». В 1911 г. он опубликовал «Дополнения и поправки к "Русскому правописанию" Я. К. Грота». В 1930 г. в журнале «Русский язык в школе» он поместил статью «К вопросу о реформе орфографии». Два года, проведенные в Нолинске во время последней войны, посвящены были в числе других работ и составлению обширной «Теории русского правописания» в двух частях.

Как крупный языковед и теоретик, он вносил в разработку вопросов прикладного языкознания последовательную принципиальность и большую перспективу громадного научного кругозора. Книга «Теория русского правописания»» (еще не опубликованная и не совсем законченная во второй части) представляет замечательное по замыслу и ювелирно отделанное в деталях произведение этого выдающегося мыслителя и практика-языковеда. В ней дано блестящее завершение, почина, сделанного учителем Л. В. Щербы - проф. И. А. Бодуэном де Куртенэ в известной работе «Об отношении русского письма к русскому языку». Ни одна из старейших по разработке европейских орфографий не получила такого тщательного, глубокого и систематического анализа и истолкования. В отличие от работы Бодуэна де Куртенэ, в книге Л. В. Щербы вскрыта система русской орфографии, дана апология высоких достоинств некоторых наших орфографических традиций, намечены пути завершающей кодификации ее. Как и в других работах Л. В. Щербы,здесь обильно рассыпаны поучительные и интереснейшие сопоставления с материалами из истории орфографических норм многих других языков. Они позволяют как бы осязать закономерную механику орфографических норм. Для учителя, для студента эта книга долго будет важнейшим настольным руководством.

Нельзя забывать и о большой помощи Л. В. Щербы в реформах правописания других народов СССР после Октябрьской революции. Прежде всего укажу на его руководящую роль на Бакинском тюркологическом съезде 1926 г., посвященном латинизации письменности тюркских народов. Там он сделал доклад «Основные принципы орфографии и их социальное значение», напечатанный в трудах этого съезда.

Второй большой проблемой в области прикладного языкознания, которая занимала Л. В. Щербу, была орфоэпия. В 1910 г. он поместил в ««Известиях ОРЯС», т. XV, «Критические заметки по поводу книги д-ра Фринты о чешском произношении». В 1911 г. он напечатал «Court expose de la prononciation russe». Вершиной в этой области был его доклад 1915 г. в петербургском Неофилологическом обществе «О разных стилях произношения и об идеальном фонетическом составе слов» («Записки Неофилологического общества». Т. VIII. Пг., 1915). Эта работа останется крупнейшей вехой в истории теоретического осмысления орфоэпии. Научное открытие Л. В. Щербы сразу прояснило много запутанных рассуждений, разрешило долголетние, казавшиеся безнадежными споры, указало пути дальнейших орфоэпических наблюдений.

В 1916 г. Л. В. Щерба изложил на французском языке главные отличия французской звуковой системы от русской («Краткий обзор деятельности Педагогического музея военно-учебных заведений за 1913-1914 гг.». Вып. IV, 1916). В 1936 г. в журнале «Русский язык в советской школе» (№ 5) появилась его заметка «К вопросу об орфоэпии», а в 1937 г. - первое издание «Фонетики французского языка. Очерк французского произношения сравнительно с русским», которая надолго останется образцовой книгой в изучении орфоэпии.

3

О нормативных научных построениях в области русской грамматики и словаря Л. В. Щерба размышлял и писал много раз и сумел поднять престиж нормализации языка, так скомпрометированной у нас реакционными и невежественными пуристами дореволюционной поры.

Л. В. Щерба подготовил первый том «Нормативной грамматики русского языка АН СССР», содержащий отдел фонетики. Редакторская работа тут перешла в авторскую, он почти целиком и заново написал этот том. Вместе с акад. С. П. Обнорским он начал редактировать второй том, посвященный морфологии.

Под влиянием Л. В. Щербы руководство академическою Словаря современного русского языка отошло от традиций шахматовского Thesaurus'a и решительно поставило задачей словарного отдела составление именно нормативного словаря, отражающего существующие в нашу эпоху системные связи и противопоставления слов и понятий русского языка с их социалыю-стилистической приуроченностью. Сам Л. В. Щерба написал часть одного из томов этого словаря на букву И (в 1933 г. был напечатан один выпуск его).

Обобщение своего большого словарного опыта Л. В. Щерба дал в первой части незаконченной работы «Опыт общей теории лексикографии» («Известия ОЛЯ АН СССР», 1940, № 3). Эта работа остается драгоценным наследием Щербы не только в русской, но и в мировой науке уже по одному тому, что она не имеет предшественников. В истории русской лексикографии и словари, написанные Л. В. Щербой (русско-французский) или его учениками под его руководством, и только что названная обобщающая теоретическая работа являются большим достижением. Зарубежная критика не раз отмечала блестящее развитие словарного дела в СССР после революции (Р. Якобсон, Л. Теньер, А. Мейе, Б. Унбегаун и др.). В этом успехе русских языковедов Л. В. Щербе принадлежит, несомненно, наибольшая заслуга как теоретическому лидеру. Наше словарное дело шагнуло далеко вперед не только от своего дореволюционного этапа, но и в кругу европейской лексикографии, — оно признано теперь и поучительным и образцовым как в теоретическом, так и в техническом отношении.

4

Идеи Л. В. Щербы по вопросам общего построения синтаксиса и системы русского синтаксиса почти не воплощены в законченных, напечатанных его трудах. Разработка apхива его рукописей позволит полнее оценить значительный вклад его теоретических исканий в назревшую коренную ломку наших синтаксических традиций. Известно, какое большое впечатление оставила его статья «О частях речи в русском языке» («Русская речь». Новая серия. Кн. 2. Л., 1928), отразившаяся в дальнейших теоретических работах по русскому синтаксису (прежде всего в обширном труде В. В. Виноградова «Современный русский язык». Вып. 1–2. М., 1938).

Чаще всего вспоминал и наиболее ценил Л. В. Щерба одну свою небольшую статью - «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» («Известия АН СССР», 1931). Эта статья была декларацией новых теоретических позиций. Она явилась результатом острого и болезненного кризиса методологии Л. В. Щербы и его школы. Он нашел пути преодоления идеалистических концепций французской лингвистики (Фердинанда де Соссюра, Антуана Мейе) и философски порочного психологизма.

Отчасти продолжая и углубляя материалистические положения своего учителя - И. А. Бодуэна де Куртенэ, отчасти освобождаясь от его психологических излишеств, Л. В. Щерба в этой своей декларации заложил основы плодотворной теории языка как системы, имманентно содержащейся в социальном опыте и организующей языковой материал речевого общения, - «как системы, составляющей величайшее культурное достояние народа».

Л. В. Щерба вскрывает внутреннюю противоречивость понятий «индивидуальная психо-физиологическая организация», или, короче, «индивидуальный язык», - понятия, фундирующего у крупнейших языковедов старшего поколения (начиная с Германа Пауля в Германии и кончая Шахматовым у нас). Взамен его Л. В. Щерба выдвигает, как основополагающее, понятие «языковой системы», которое он определяет так: «... то, что объективно заложено в данном "языковом материале" и что продолжается в "индивидуальных языковых системах", возникающих под влиянием этого языкового материала. Следовательно, в языковом материале и надо искать единство языка внутри данной общественной группы» («О трояком аспекте...», с. 117).

«Языковой материал» - как третий аспект языковых явлений - противопоставлен 1) речевой деятельности и 2) системе языка. Этим Л. В. Щерба снимает антиномию индивидуального и социального, разоблачает миф-идеал реальной и тем не менее метафизической сущности языка.

«Языковой материал» поэтому оказывается первым и важнейшим, непосредственно доступным объектом языкознания. В исследовании его возможен и необходим эксперимент, что представляет важное преимущество лингвистики перед другими гуманитарными науками. Новым было указание на эксперимент в области не только фонетики, но и грамматики, словаря, стилистики.

Однако эксперимент возможен без больших ограничений лишь при изучении живых языков. Он очень ограничен в применении к мертвым языкам. Отсюда - призыв к изучению в первую очередь живых языков, к изучению бесписьменных языков, к изучению языков далеких, неродственных по строю. Иными путями, с иной аргументацией к этому же положению пришли раньше И. А. Бодуэн де Куртенэ и Н. Я. Марр. Эти теоретические положения не оставались одной декларацией: Л. В. Щерба много лет деятельно помогал научной разработке палеоазиатских языков (например, эвенского, нивхского), а также иранских (таджикского, вершикского), тюркских и др.

«Языковой материал» - в литературных текстах и в записях разговорной речи, в словарных фондах - был постоянным объектом его исследований. Менее всего свойственны ему были замкнутость и отрешенность кабинетного ученого. Неустанно и мастерски вел он наблюдения над живыми языками.

5

Особенно много сил и времени в зрелый период своей научной деятельности отдал Щерба диалектологии - сначала итальянской, потом чешской и лужицкой и, наконец, русской.

В 1940 г. Щерба был поставлен во главе Всесоюзной диалектологической комиссии, и только война помешала наметившемуся огромному размаху работ этой комиссии.

Горячий патриот, Лев Владимирович Щерба был чужд всякой национальной кичливости, великодержавного национализма. Убежденный франкофил, исключительный знаток немецкой культуры, он вел пропаганду лучших традиций романо-германской филологии и лингвистики, он всегда призывал к изучению и максимальному использованию западноевропейских научных достижений. Но при этом он больше, чем многие противники «буржуазных влияний», якобы оберегающие нас от этой «чумы», верил в одаренность наших ученых и великое будущее русской науки, русской культуры. Именно уверенность в наших незаурядных силах и была всегда в основе западничества Л. В. Щербы.

Он тщательно изучал диалектологическую литературу и особенно - многочисленные лингвистические атласы западноевропейских языков: французский и немецкий, итальянский и польский, швейцарский к каталонский. Он делал доклады о них, пристально следил за ходом работ по подготовке русского атласа и был самым суровым судьей, самым взыскательным и придирчивым критиком наших начинаний, наших первых опытов в области лингвистической географии.

Еще в июле 1944 г., во время тяжелой болезни, истощившей его жизненные силы, он руководил работой Диалектологической конференции по севернорусским говорам в Вологде и, верный своему основному лозунгу - везде и всегда учиться и искать новых путей, - провел для собравшихся на конференции опытных русских диалектологов увлекательный семинар по фонетике; записи этих десяти чтений Л. В. Щербы, надеюсь, будут опубликованы.

6

Не на последнем месте стояли в кругу его интересов задачи разработки русской стилистики. И в этой области Л. В. Щерба был смелым начинателем работ широкого кругозора и дальнего прицела.

В предисловии к первому выпуску «Русской речи», основанного им органа ленинградских языковедов, он писал: «В истории науки о языке за последние 50 лет обращает на себя внимание ее расхождение с филологией и, я бы сказал, с самим языком, понимаемым как выразительное средство... Нельзя не признать, что это имело своим последствием ослабление интересов к языковедению в широких кругах образованного общества: тогда как в начале XIX века вопросы языка могли быть предметом обсуждения на страницах литературных журналов, в настоящее время они почитаются скучными и чересчур специальными» (Русская речь. Вып. 1. Пг., 1923, с. 7–8). И ниже: «[Настоящий сборник] ставит своей задачей исследование русского литературного языка во всем разнообразии его форм, а также в его основных источниках. В связи с этим главный интерес сборника направлен на семантику, словоупотребление, синтаксис, эстетику языка — вообще на все то, что делает наш язык выразителем и властителем наших дум. А поэтому он адресуется не только к лингвистам, но и ко всем тем читателям из широких слоев образованного общества, в которых жива любовь к слову, как к выразительному средству».

Этот первый сборник открывается статьей его редактора «Опыты лингвистического толкования стихотворений. I. "Воспоминание" Пушкина». Тринадцать лет спустя Л. В. Щерба опубликовал анализ стихотворения Лермонтова «Сосна» (в сборнике «Советское языкознание». Т. II. Посвящ. В. Ф. Шишмареву. Л., 1936). Обе эти статьи резко противостоят всей нашей старой литературе по стилистике, кстати сказать, и до сих пор еще бедной и отсталой.

Анализ стихотворений в плане заостренного лингвистического и стилистического истолкования, как осуществил его Л. В. Щерба, остается непревзойденным образцом как по строгости метода, так и по мастерству изложения. К нашему большому сожалению, остались не обработанными и не опубликованными этюды Щербы по стилистике «Медного всадника», «Героя нашего времени», басен Крылова и Лафонтена.

Дальнейшим этапом этих увлечений Л. В. Щербы была пропаганда филологического образования, которой, как уже сказано, он горячо отдавался в последние годы жизни.

Если суждено его идеям найти широкое применение, - это приведет к новому расцвету русской художественной литературы, как и литературы других народов Союза, и тогда мы должны будем помянуть благодарным словом пионера современного неофилологического образования — академика Л. В. Щербу.

7

Вокруг Л. В. Щербы давно сложилась научная школа. В большой и постоянной связи с ним вели свою научную деятельность акад. Б. Я. Владимирцов, акад. А. П. Баранников, В. В. Виноградов, Л. П. Якубинский, И. И. Зарубин, С. К. Боянус, Я. В. Лоя, С. Г. Бархударов, О. И. Никонова, Л. Р. Зиндер, М. И. Матусевич, С. И. Бернштейн, И. П. Сунцова, покойный А. Н. Генко и многие другие.

Чем привлек к себе Лев Владимирович такую плеяду талантливых русских языковедов? Подобно Бодуэну де Куртенэ, он восхищал своих учеников острым критическим анализом обветшалых традиционных догм западной и нашей науки, силой своей творческой мысли, изяществом и законченностью своих построений, изощренностью своего стилистического вкуса и такта.

Кто узнал Льва Владимировича в годы его смертельной болезни, тот не может, конечно, при всем напряжении воображения, представить себе его в расцвете сил, во всем блеске его педагогического и исследовательского таланта. Может быть, поэтому ему пришлось изведать в последние годы не только радость всеобщего признания и почета, но и ослиное ляганье.

Критика младограмматических теорий была им начата еще в годы первой заграничной командировки, что и определило недоброжелательное отношение к нему многих немецких ученых, сказывавшееся до последних лет. Зрелым выражением его новых воззрений была книга «Восточнолужицкое наречие», 1915 г. В том же году вслед за этой книгой вышли в печати «Некоторые выводы из моих диалектологических лужицких наблюдений». Здесь в лаконической формулировке даны все важнейшие идеи дальнейших работ Л .В. Щербы. Он остался верен до конца большим открытиям самой творческой и самой революционной поры своей научной деятельности. Едва ли не наиболее характерной для него и и является преемственность идей при постоянных размышлениях, при теоретическом созерцании текущей языковой действительности. Упорно и остро анализирует он всегда текущий языковой опыт своего народа; обостренно ощущает живой и наиболее активный процесс его; умело применяет в этих наблюдениях все новые достижения своей науки, совершенствуя методы наблюдения, анализа, истолкования и обобщения.

В декабре 1944 г., в последние дни свои, между двумя операциями - в больнице, Лев Владимирович написал большую статью «Очередные проблемы языковедения» (54 страницы крупного формата).

В первой части изложены его взгляды по общим вопросам: об изучении языка животных, о различии строя языков и обусловленности этого различия, о существующих морфологических классификациях языков, о двуязычии; о понятиях слова, синтагмы, предложения; об изучении языка жестов и речи афатиков, о проблеме понимания.

Вторая часть содержит наблюдения и размышления над современным русским языком и его научной разработкой. Самыми актуальными Л. В. Щерба считает у нас задачи создания русских грамматики и словаря, которые отвечали бы языковой действительности и свободны были бы от всяких традиционных и формалистических предрассудков схоластической школьной грамматики. Он пишет о том, что дети изучают родной язык вопреки школьной грамматике, силою своего здорового языкового чутья и говорят по своей выработанной из опыта грамматике, какой еще не написали, но должны написать лингвисты.

Широкому рассмотрению подвергает далее Л. В. Щерба разграничение или противоположение словаря и грамматики, устанавливая необходимость еще третьего основного раздела - лексикологии, куда относится, например, вся теория частей речи. Все правила образования слов и групп слов, а также языковых единств высшего порядка относятся к грамматике, как и нормы формообразования, но творческие неологизмы неповторимого характера - к словарю. Глаголы-связки должны быть перечислены в грамматике, но формы спряжения глаголов дать, есть и глагола быть относятся к словарю.

Заключительный раздел этой последней работы посвящен различию грамматики пассивного и активного аспектов. Грамматика активного аспекта - самая неразработанная область современной лингвистики. Она должна систематически осветить вопросы выражения на данном языке категории мысли, например предикативности, логического суждения с его S и Р, независимости действия от воли лица действующего, предикативного качественного определения, количества вещества и т. п. Множество свежих иллюстративных материалов из русской языковой практики наших дней оживляет эту работу и делает ее своеобразным документом эпохи не только в плане развития русского языкознания.

8

В грозе и бурях революции и двух мировых воин нашим поколениям достались тяжкие испытания. Даже «кроты» или «премудрые пискари» не могли прожить эти десятилетия безмятежно и благополучно.

Такой высокий человек, такой целеустремленный, несгибаемый в верности своим принципам борец и искатель - жил беспокойно, напряженно, порой бедственно. Этой полной превратностей и несчастливой жизнью он напоминал нам не раз Рыцаря Печального Образа, в его биографии были и встречи с разбойниками на большой дороге, и схватки с ветряными мельницами. Но он знал и счастье побед, дожил до признания и почета. То ли надо было больше беречь этого хрупкого телом и сильного духом человека, то ли не может быть долговечным такой яркий и неспокойный человек, но мы потеряли его слишком рано...

Заветы Л. В. Щербы нам дороги и долго еще будут вдохновлять нас. Идеи его будут жить и станут достоянием многих-многих - и даже тех, кто никогда не услышит и не узнает имени Щербы.

Список литературы

Б.А. Ларин. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ АКАДЕМИКА Л.В. ЩЕРБЫ В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ.

topref.ru