Курсовая работа: Содержание образования. Реферат содержание образования

Реферат - Содержание образования - Педагогика

Содержание

Введение

1. Современное понятие содержания образования, его цели и задачи

2. Теории и виды образования

Заключение

Список использованной литературы

В ведение

Обучение — процесс социально обусловленный, вызванный необходимостью воспроизводства человека как субъекта общественных отношений. Строительным материалом, источником «создания» личности служит мировая культура — духовная и материальная, отражающая все богатство накопленного человечеством опыта.

Под содержанием образования следует понимать ту систему научных знаний, практических умений и навыков, а также мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, которыми необходимо овладеть учащимся в процессе обучения, это та часть общественного опыта поколении, которая отбирается в соответствии с поставленными целями развития человека и в виде и формации передается ему. Образование можно представить как процесс и результат усвоения определённой системы знаний, умений и навыков, способов мышления, обеспечения на этой основе соответствующего уровня развития личности. В этом и заключается актуальность выбранной темы.

Теоретическое значение темы обозначено тем, что разработка новых образовательных методик, проведение исследований по этой теме направлены на совершенствование современной системы образования. А применение на практике новейших образовательных технологий, в свою очередь, положительным образом сказывается на формировании личности, соответствующей социальным требованиям, это и обуславливает практическое значение темы данной работы.

Цель данной работы – проанализировать содержание образования.

Задачи:

1. Дать современное понятие содержанию образования, определить его цели и задачи.

2. Рассмотреть основные теории и виды образования.

Структура работы: введение, два параграфа, заключение, список использованной литературы.

Список литературы включает в себя учебные пособия по педагогике, учебное пособие под редакцией В. В. Краевского и И. Я. Лернера «Теоретические основы содержания общего среднего образования», в которых отражены теоретические основы современной системы образования, труд А. М. Новикова «Методология образования», в котором описаны основные теории образования, а также статьи Н. И. Заикина «Цели и содержание современного образования» и М. П. Карпенко «Цели и задачи современного образования», в которых в полной мере отражены цели, задачи и современное понятие содержания образования.Образование во все времена было и остается соразмерным процессу исторического развития человеческого сообщества. Осмысление сущностных и глубинных целей образования и его содержания во все времена было и остается основным компонентом образовательного процесса — объективным требованием времени. Изучение содержания образования — следующая логическая ступень в формировании образа школы. И это изучение должно быть проведено не только на основе экспертных оценок, пусть даже коллективных и очень компетентных (например, уважаемых представителей учебно-методических объединений), но и посредством обоснованных — научно доказанных фактов.

Перед общим образованием ставится цель вооружить человека знаниями и умениями пользоваться материальными и духовными продуктами, средствами информации, массовой коммуникации и передвижения, грамотно ориентироваться в огромном мире окружающих нас вещей.[1]

Потребности этой профессиональной сферы человека должны определять цели и содержание общего образования. Путей их реализации может быть выделено много. Наиболее важными являются следующие восемь содержательных направлений развития общего образования.

Первое, что мы должны дать в общем образовании это — адекватную реальности естественнонаучную картину мира. «Без естествознания, нет спасения современному человеку,» — справедливо еще в прошлом веке писал А.И. Герцен, — «без него где-нибудь в душе остается монашеская келья и в ней мистическое зерно».[2]

Второе требование, как логическое продолжение первой задачи, заключается в доведении до обучающихся правил их поведения в социуме. «Создает человека природа, но развивает и образует его общество», — подчеркивал В.Г.Белинский.[3] Поэтому уже со школьной скамьи человек должен знать установленные обществом социальные нормы и традиции социума, к которому он принадлежит. Третье направление связано с физическими началами в человеке как части природы. Здесь актуальными выступают проблемы его безопасности и выживания. Уже с древних времен, например, в школах Пифагора и Платона, были установлены правила физической гигиены человека, с которыми нам — людям конца II тысячелетия необходимо считаться и развивать, особенно в современных неблагополучных экологических условиях. Четвертая задача общего образования сопряжена с тенденцией значительного ухудшения здоровья молодого поколения. Пятое направление общего образования целесообразно связать с развитием природных способностей молодого поколения. Шестой путь развития общего образования обусловлен необходимостью приобщения юношей и девушек к достижениям культуры, формированию у них навыков ориентации в ее многообразных проявлениях. Седьмое, предполагается обязательное овладение не только родным, но и иностранными языками. Их незнание ведет к нашей изоляции от мирового образовательного пространства и ограничению межкультурного общения. Наконец, результатом восьмого направления в общем образовании, как уже было подмечено, должен стать человек как профессионально грамотный потребитель материальных и духовных продуктов общества. Проблема целей и содержания образования должна занять статус, соответствующий ее роли в обществе.

Итак, образование — это процесс и результат усвоения человеком систематизированных знаний, навыков и умений, развитие ума и чувства, формирование мировоззрения и познавательных процессов.

На содержание образования оказывают большое влияние методологические позиции разных ученых-педагогов.

Рассмотрим теории образования, которые влияли в прошлом на содержание школьного образования. Теория формального образования (Локк, Песталоцци, Кант, Гербарт) ставила целью не столько овладение учениками фактическими знаниями, сколько развитие их ума, их способностей к анализу, синтезу, логическому мышлению, а лучшим средством для этого считалось изучение греческого и латинского языков, математики.

Теория материального образования (Спенсер) доказывала, что обучать надо преимущественно естественнонаучным знаниям, критерием отбора учебного материала должна быть степень его пригодности для жизни, для непосредственной практической деятельности учащихся в будущем.[4]

Весьма аргументирование критиковал теории формального и материального образования К. Д. Ушинский. Он отмечал, что так называемое «формальное развитие», оторванное от усвоения знаний, есть пустая выдумка, надо не только развивать учащихся, но и вооружать их знаниями, которые были бы полезными в дальнейшей деятельности. В то же время нельзя сводить обучение лишь к утилитарной пригодности, поскольку знания, связанные с жизнью опосредованно не менее важны, чем прикладные знания. Например, древняя история не может быть непосредственно приложима к практической деятельности людей, но, тем не менее, необходима для обогащения кругозора людей, для формирования миропонимания и уяснения закономерностей исторического развития человечества.[5]

Известный представитель прагматизма в педагогике Джон Дьюи внедрял идею о необходимости положить в основу школьного образования организацию практической деятельности детей, вооружив их умениями и навыками в различных сферах жизни. Он утверждал: «Материал обучения нужно брать из опыта ребенка», «Ребенок должен определять как качество, так и количество обучения», «Заранее составленные учебные курсы не нужны». Его последователь У. Килпатрик в 20-е гг. XX в. разработал «проектную систему обучения», когда дети, исходя из своих интересов, проектировали вместе с учителем решение какой-либо практической задачи, например сооружение игрушечного домика, включались в практическую деятельности и в ходе ее овладевали теми или иным) сведениями по языку, математике и другим предметам. Эта теория способствовала снижению уровня образования в массовой школе.

Образование — это результат обучения. В буквальном смысле оно означает формирование образов, законченных представлений об изучаемых предметах. Образование — это объем систематизированных знаний, умений, навыков, способов мышления, которыми овладел обучаемый. Образованным принято называть человека, который овладел определенным объемом систематизированных знаний и, кроме того, привык логически, выделяя причины и следствия, мыслить.[6]

Главный критерий образованности — системность знаний и системность мышления, проявляющиеся в том, что человек способен самостоятельно восстанавливать недостающие звенья в системе знаний с помощью логических рассуждений. В зависимости от объема полученных знаний и достигнутого уровня самостоятельности мышления различают начальное, среднее и высшее образование. По характеру и направленности образование подразделяется на общее, профессиональное и политехническое.

Важным этапом в системе образования является начальная школа. Сюда ребенок попадает в возрасте семи лет и готовится к получению основных знаний до десяти, одиннадцати лет. Отличительной чертой начальной школы является, наличие всего нескольких преподавателей и более лояльная, можно сказать игровая форма обучения. Начальная школа призвана обеспечить ребенка знаниями, на базе которых будет проводиться его дальнейшее обучение в школе.

Школьное обучение, включая начальную школу, длится от девяти до одиннадцати лет, в зависимости от категории учебного заведения и личного выбора учащихся. Общепринятой нормой является, то, что до девятого класса ребенок в школе получает неполное среднее образование, а до одиннадцатого полное среднее образование.

Аттестат о получении среднего образования дает возможность ученику поступить в дальнейшем в училище, техникум или какое либо высшее учебное заведение. Отдавая ребенка в школу, родители сталкиваются с непростым выбором, раньше, когда существовали только лишь общеобразовательные школы, такой проблемы не было, теперь же в России появились школы различных направлений; гуманитарные, физико-математические, с углубленным изучением иностранных языков и так далее.

Общее образование дает знание основ наук о природе, обществе, человеке, формирует диалектико-материалистическое мировоззрение, развивает познавательные способности. Общее образование дает понимание основных закономерностей развития в окружающем человека мире, необходимые каждому человеку учебные и трудовые умения, разнообразные практические навыки.[7]

В училище, как правило, поступают на базе неполного среднего образования, то есть девяти классов. Срок обучения обычно длится три, четыре года. Недостатком полученного средне-специального образования является то, что его обладатель не сможет занимать руководящих должностей, для этого ему придется продолжить свое обучение в высшем или хотя бы среднетехническом учебном заведении. Но, несмотря на это подобные учебные заведения пользуются достаточно большой популярностью, ведь они дают возможность за достаточно небольшое время получить необходимую специальность.

Политехническое образование знакомит с основными принципами современного производства, вырабатывает навыки обращения с простейшими орудиями труда, которые применяются в быту и повседневной жизни.

Среднетехническое образование позволяет занимать его обладателю руководящие должности, то есть стать руководителем среднего звена. Обучение в техникуме длится, как правило, четыре года. Поступить в техникум можно после окончания девяти классов. Выбор технических специальностей достаточно велик. Данное образование помимо руководящих должностей позволяет занимать какую — либо рабочую должность.

Срок обучения в институте может быть от четырех до шести лет. Институт это одно из самых популярных высших учебных заведений. Существует несколько форм получения высшего образования; заочное обучение, стационарное обучение и дистанционное обучение.

При учебе на стационаре студент должен посещать все лекции и сдавать экзамены в соответствии с учебными планами, при этом студентам дается вся необходимая информация для подготовки к экзаменам так сказать в развернутом виде. При обучении же на заочном отделении студенты посещают лекции достаточно не продолжительное время перед сдачей экзаменов. Обязательным является посещение сессий и своевременная сдача всех необходимых работ.

При заочном обучении студентам дается лишь часть необходимого материала во время установочных сессий, остальное остается на самостоятельное изучение.

При дистанционном обучении, всю необходимую информацию студент получает по почте или сети Интернет – через электронную почту. Преимуществом такой формы обучения является то, что студент может сам контролировать свой учебный процесс и заниматься тогда, когда есть свободное время. Такая форма обучения очень удобна для взрослых людей, желающих поднять уровень своего образования, но у которых не хватает времени на посещение лекций.

З аключение

Под содержанием образования следует понимать ту систему научных знаний, практических умений и навыков, а также мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, которыми необходимо овладеть учащимся в процессе обучения, это та часть общественного опыта поколении, которая отбирается в соответствии с поставленными целями развития человека и в виде и формации передается ему.

Содержание образования фиксируется в учебных планах, учебных программах, учебниках и учебных пособиях. Учебные программы могут строиться по концентрическому и линейному принципам. При концентрическом способе построения программ материал данной ступени обучения в более усложненном виде проходят на последующих ступенях обучения. И зарубежные, и отечественные ученые отмечают, что система образования не удовлетворяет современным требованиям и вследствие этого находится в состоянии кризиса.

Суть мирового кризиса образования видится, прежде всего, в обращенности сложившейся системы образования (так называемое «поддерживающее обучение») в прошлое, ориентированности ее на прошлый опыт, в отсутствии ориентации на будущее.

Современное развитие общества требует новой системы образования — «инновационного обучения», которое сформировало бы у обучаемых способность к проективной детерминации будущего и ответственность за него В нашей стране кризис образования имеет двойную природу. Во-первых, он является проявлением глобального кризиса образования. Во-вторых, он происходит в обстановке и под мощным воздействием кризиса государства, всей социально-экономической и общественно-политической системы.

С писок использованной литературы

1. Заикина, Н.И. Цели и содержание современного образования / Н.И. Заикина // Педагогика.- 2007.- №7. – 69 с.

2. Карпенко, М.П. Цели и задачи современного образования / М.П. Карпенко // Психологическая наука и образование.- 1999.- № 3 – 4. – 78 с.

3. Лихачев, Б.Т. Педагогика: Курс лекций / Учеб. пособие для студентов педагог, учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК. / Б.Т. Лихачев. — М.: Юрайт-М, 2003. – 607с.

4. Новиков, А.М. Методология образования. / А.М. Новиков. – М.: Эгвес, 2005. – 148 с.5. Педагогика: Учебное пособие / под ред. П.И. Пидкасистого.- М.: Российское педагогическое агентство, 2000.- 480с.6. Педагогика: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и пед. колледжей. / под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – 608 с.7. Теоретические основы содержания общего среднего образования / под ред. В.В. Краевского, И.Я. Лернера.- М.: Владос, 2003. – 350с.[1] Новиков, А.М. Методология образования. / А.М. Новиков. – М.: Эгвес, 2005. – С. 27.

[2] Заикина, Н.И. Цели и содержание современного образования / Н.И. Заикина // Педагогика.- 2007.- №7, С.34

[3] Карпенко, М.П. Цели и задачи современного образования / М.П. Карпенко // Психологическая наука и образование.- 1999.- № 3.- С. 33

[4] Педагогика: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и пед. колледжей. / под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – С. 402.

[5] Педагогика: Учебное пособие. / под ред. П.И. Пидкасистого.- М.: Российское педагогическое агентство, 2000.- С. 96.

[6] Лихачев, Б.Т. Педагогика: Курс лекций / Учеб. пособие для студентов педагог, учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК. / Б.Т. Лихачев. — М.: Юрайт-М, 2005.- С. 39

[7] Теоретические основы содержания общего среднего образования. / под ред. В.В. Краевского, И.Я. Лернера.- М.: Владос, 2003. -С. 169.www.ronl.ru

Реферат по педагогике

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСТИТЕТ

Институт Детства

РЕФЕРАТ

Дисциплина: Педагогика

На тему: Содержание обучения

Выполнила: Уйданова Екатерина Павловна 26 группа

Преподаватель: Кузнецова Альвина Яковлевна

Новосибирск

2013г

Содержание

Содержание обучения……………………………………………………..4

Элементы содержания……………………………………………………13

Учебные планы и программы…………………………………………..15

Учебники и пособия………………………………………………………20

Заключение…………………………………………………………………24

Проверь себя……………………………………………………………….24

Литаратура…………………………………………………………………27

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Годы обучения в начальных классах – это целый период нравственного, интеллектуального, эмоционального, физического, эстетического развития, которое будет реальным делом, а не пустым разговором лишь в том случае, когда ребенок живет богатой жизнью сегодня, а не только готовится к овладению знаниями завтра. В.Л. Сухомлинский

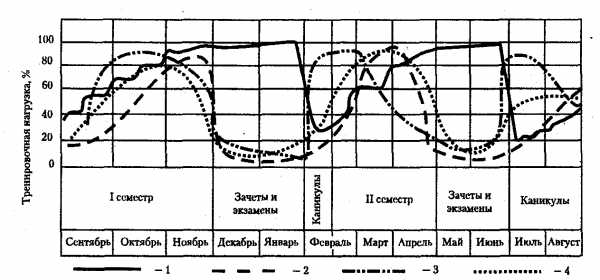

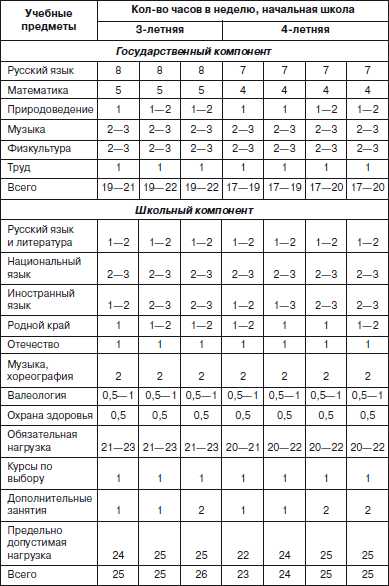

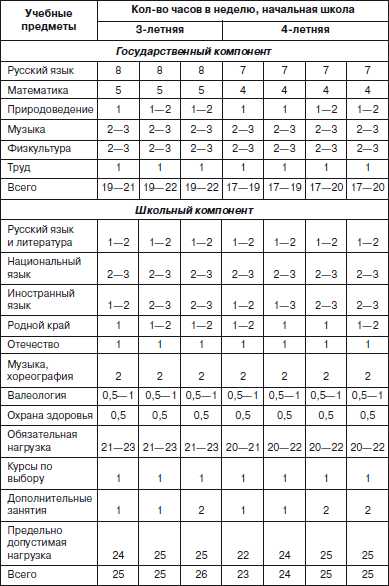

^ Содержание обучения Ответ на один из главных вопросов дидактики, чему учить, выводит нас на содержание обучения. Под этим понимается система знаний, умений, способов мышления и деятельности, отобранных для изучения в начальной школе. Чему учить в начальной школе, какие знания отобрать из богатств, накопленных человечеством, – очень сложный и дискуссионный вопрос. От его правильного решения зависит, насколько прочным будет фундамент начального образования, каким увидят окружающий мир и человеческую культуру наши дети. Содержание начального образования составляет основу для всестороннего развития учеников, формирования их мышления, познавательных интересов, подготовки к продолжению образования и будущей трудовой деятельности. Являясь средством воплощения в жизнь целей обучения (образования), содержание отражает как текущие, так и перспективные потребности общества, составляющих его людей. Именно потребности личные и общественные в наибольшей степени направляют формирование содержания. Оно создается сложно и противоречиво, ибо несет на себе отпечаток приоритетов многих людей и групп. Свои взгляды на то, каким должно быть содержание образования в младшей школе, имеют все – от родителей и самих учеников до министров и академиков. Поэтому формирование содержания чаще всего происходит на основе взаимных соглашений. Среди причин, в наибольшей степени обусловливающих формирование содержания начального обучения, выделяются: 1) цели образования; 2) социальные и научные достижения; 3) общественные потребности; 4) личные потребности; 5) педагогические возможности и др. Потребности (общественные и личные) являются приоритетным фактором формирования содержания. На нынешнем этапе построения новой российской школы образование должно стать основой создания нового демократического государства, культурного и духовного возрождения, эпохальных преобразований во всех сферах человеческой деятельности, становления демократического общества и рыночных отношений, повышения уровня развития отечественной науки и техники до лучших мировых стандартов. Должна быть решена проблема, как наилучшим образом соединить общественные и личностные интересы, как, не ослабляя ориентации на удовлетворение общественных потребностей, сделать образование личностно значимым и необходимым для каждого. Возможности регулируют уровень оснащения педагогического процесса, его материально-технические и экономические ресурсы. Имеются и ограничения возрастного характера. Начавшееся в 70-е гг. в мировой дидактике движение за совершенствование содержания начального образования путем введения в школьные программы сложных разделов, изучавшихся ранее только в старших классах, не увенчалось успехом, еще раз подтвердив наличие возрастных возможностей обучения, с которыми необходимо считаться. Уже отмечалось, что запомнить ребенок может очень много, и чем моложе, тем больше и быстрее; другое дело – осмыслить, понять, сознательно усвоить все это он может только на определенном уровне развития. Требования к содержанию обучения в начальной школе определяются государственной стратегией. В ней прослеживаются два аспекта – национальный и общечеловеческий. В государственных документах определены общие основы формирования содержания школьного образования: гуманизация, интеграция, дифференциация, направленность на всестороннее развитие личности и формирование гражданина, научная и практическая значимость, соответствие сложности образования возрастным возможностям, широкое применение новых информационных технологий. Особое внимание уделяется гуманизации содержания обучения. Школьную науку ученики теперь усваивают вместе с знаниями о человеке, его жизни, что ведет к формированию гуманистического типа мышления, оптимистических взглядов на проблемы жизни и выживания, пониманию смысла жизни. Приоритетная роль в гуманизации школы принадлежит языковому и литературному образованию, эстетическому воспитанию, человековедческим курсам, позволяющим детям лучше познать себя и окружающий мир. Разработка содержания основывается на государственном стандарте общего среднего образования. Государственный стандарт отражает общественный идеал образования, отвечающий его реальным возможностям. С одной стороны, он определяет общественные гарантии на получение образования определенного уровня и качества, гарантии относительно образовательных услуг, которые государство обязуется предоставлять бесплатно всем, кто желает получить среднее образование. С другой – определяет требования к тем, кто претендует на документ об определенном уровне образования. Государственный стандарт включает: • базисный учебный план общеобразовательной средней школы, который дает целостное представление о содержательном наполнении по годам обучения и его структуре; • образовательные стандарты в целом для школы и для всех учебных предметов как конкретизация целей общеобразовательной подготовки; • государственные требования к минимальному уровню усвоения содержания общего среднего образования для каждой ступени обучения (начальной, основной и старшей школы). Согласно государственному стандарту содержание обучения в целом и каждого предмета состоит из двух частей – инвариантного (неизменяемого) ядра и вариативной части – оболочки, которая систематически обновляется и пересматривается. При формировании содержания для начальной школы руководствуются не максимумом того, что может усвоить ребенок, а тем, насколько оно отвечает социальному заказу и что дает ребенку для дальнейшего развития. В начальном звене образование направлено на всестороннее развитие детей и полноценное овладение всеми компонентами учебной деятельности. Поэтому при его формировании учитываются: последовательность и перспективность; потенциальные возможности для решения проблем обучения, воспитания, развития; достаточность по длительности и частоте влияний на конечные результаты; возможности организации деятельности учеников на различных уровнях сложности. Принципиально важно достичь фундаментальности начального образования. По критериям ЮНЕСКО, результаты его на 80 % относятся к обязательным, т.е. из того, что может, должен знать и уметь каждый человек, 80 % усваивается в начальной школе. Поэтому базовый компонент начального образования (его инвариантная часть) не зависит от региональных особенностей и природной среды. Особенность современной школы – интеграция знаний о развитии мира и общества. У детей рано складывается своя «картина мира». Несмотря на ее несовершенство, она имеет свое преимущество – целостность, которая с приходом в школу нарушается из-за границ между предметами. В результате знания, приобретенные детьми, мало связаны между собой. Некоторые учителя используют на своих уроках межпредметные связи, но это имеет эпизодический характер и не может решить проблему в целом. Чтобы устранить барьеры между предметами, их объединяют вокруг главных понятий или тем. Это позволяет рассматривать предмет с разных сторон, раскрывать все его взаимосвязи. Можно гораздо лучше использовать анализ, синтез, сравнение, объединение. Это очень важно для формирования мировоззрения, человеческих, экологических, коммуникативных знаний и умений. Появляются и интегрированные курсы, построенные на основе слияния двух-трех предметов или интеграции отдельных тем в блоки. Кроме уже названных преимуществ, появляется возможность более широкого охвата содержания, экономии времени. Интеграция дает возможность уменьшить количество обязательных предметов. В начальной школе она осуществляется вокруг системообразующих понятий – таких, как слово, величина, форма, размер, пространство, время и др. Уже введены интегрированные курсы «Мир вокруг нас», «Художественный труд», «Ознакомление с окружающим», «Родной край», «Музыка и движение». Началась апробация обобщенных курсов «Мастерская слова», «Глаголь и добро», «Грамота» (математика, язык, ознакомление с окружающим миром). Рассматриваются вопросы интегративного построения предметов – «Художественная культура», «Мир и человек», «Я и мир вокруг», «Мир, природа и я», «Я и мой мир», «Валеология», «Развитие познавательных способностей» т.д. Нужно отметить, что в зарубежных школах (Англия, США, Япония) интегративные курсы используются очень широко и объединяют знания о живой и неживой природе, технике, человеке и т.д. Дифференцированный подход к построению содержания образования является обязательным принципом. Он проявляется в том, что одни и те же цели начальной школы достигаются на различном материале. Например, обучая детей грамоте, учитель выбирает один из возможных вариантов, зафиксированный в определенном букваре. Предмет, не меняя своего названия и назначения, изучается по иной программе или учебнику. Проходят опытную проверку такие альтернативные курсы и учебники, как «Наша Родина и современный мир», «Родная земля», «Твоя Вселенная», «Сказание о великих битвах и подвигах», «Шахматы – школе», «Путешествие в страну „Символики“», «Информационная культура», «Глаголь и добро», «Моя любимая азбука», «Детская риторика» и др. Содержание образования может изменяться в зависимости от типа школы, региональных и других особенностей. Существуют различные учебники для массовых школ, прогимназий, авторских школ. Учитывается уровень готовности детей к школе. В частности, для одаренных и тех, кому обучение дается с трудом, нужны различные учебные программы и учебники, но с обязательным сохранением инвариантной части. Дифференциация проявляется и в сужении или расширении информационной части, изменении темпа усвоения, способов подачи материала. Кроме внешней (на уровне содержания предметов и различных способов организации их усвоения) используется дифференциация внутренняя. Она предполагает дифференцирование содержания учебного материала для учеников с различной подготовкой в пределах темы или раздела и дает возможность более сильным ученикам изучать учебный материал быстрее, что стимулирует их развитие, а более слабым облегчает усвоение программного минимума. Содержание должно быть подобрано так, чтобы учителя имели возможность индивидуализировать свою учебно-воспитательную работу с учетом интересов и способностей учеников. Содержание учебного процесса может иметь различную структуру изложения, где отдельные знания или их элементы (шаги, порции) «сцепляются» между собой различным образом. Наиболее распространенными являются линейная, концентрическая, спиральная и смешанная структуры. При линейной отдельные части учебного материала образуют непрерывную последовательность тесно связанных между собой звеньев, прорабатываемых за время школьного обучения, как правило, только один раз. Концентрическая структура предполагает возвращение к изучаемым знаниям. Один и тот же вопрос повторяется несколько раз, причем его содержание постепенно расширяется, обогащается новыми сведениями, связями и зависимостями. На первых ступенях обучения даются элементарные представления, которые по мере накопления знаний и роста познавательных возможностей углубляются и расширяются. Характерной особенностью спиральной структуры изложения является то, что ученики, не теряя из поля зрения исходную проблему, постепенно расширяют круг связанных с ней знаний. В этой структуре нет перерывов, характерных для концентрической, нет и одноразовости в изучении знаний, которая отличает линейную структуру. Составители учебных книг сегодня все больше используют возможности смешанной структуры, являющейся комбинацией всех трех структур. Она позволяет маневрировать при организации содержания, излагать отдельные его части различными способами. При выборе структуры организации содержания учитываются цели обучения, требования к уровню обученности, характер и особенности изучаемых знаний, а также, по возможности, особенности тех групп учеников, которым будет адресовано разрабатываемое содержание. Какой характер должно иметь образование, что оно должно давать ученику? По этим вопросам существуют различные точки зрения. Наибольшую популярность приобрели два подхода к образованию: материальный (энциклопедический) и формальный (выборочный). Сторонники первого разделяют точку зрения Я.А. Коменского, согласно которой основная цель школы состоит в передаче учащимся как можно большего объема знаний из различных областей науки. Выпускник, прошедший хорошую начальную школу, должен знать уже достаточно много. А после средней должен быть энциклопедически образованным. Эта модель была принята в большинстве престижных учебных заведений Европы и, в частности, в классических гимназиях России. Имеет она своих сторонников и сегодня. Возрождаемые по типу дореволюционных современные прогимназии во многом копируют классическую структуру учебных предметов. Наряду с несомненными преимуществами она имеет и свои недостатки: слабую связь между курсами, переполненность учебным материалом, не всегда нужным для развития учеников. В этих условиях учитель вынужден торопливо, нередко поверхностно преподавать предмет, а программы обучения составлять только по линейной схеме. В противоположность этому сторонники формального образования придерживаются древнего афоризма: многознание уму не научает. Обучение должно быть гимнастикой ума. Безразлично, каким будет содержание, лишь бы ученики учились размышлять. Сторонники такого обучения обращают внимание на развитие способностей, познавательных интересов учеников, внимания, памяти, мышления. Средством для развития этих качеств могут быть языки, математика, а предметы гуманитарные не столь важны. Дидактический утилитаризм исходит из признания практической пользы обучения. Зачем терять годы на учение, если оно ничего не дает для жизни? Обучение должно удовлетворять индивидуальные потребности ученика. Он должен заниматься только теми видами деятельности, которые он и его родители считают нужными или которые ему по способностям. В школах, где принят такой подход, детей учат практическим навыкам – готовить еду, шить, приобщают к рукоделию, учат уходу за садом, огородом, дают простые ремесленнические навыки и т.д. Подобное содержание обучения чаще всего избирают в специальных школах для инвалидов, умственно отсталых детей. Вокруг этих простых и полезных знаний и умений концентрируются более общие знания и умения. Но ими овладевают не все. ... Таким образом, содержание начального образования составляет основу для всестороннего развития учеников, формирования их мышления, познавательных интересов, подготовки к продолжению образования и будущей трудовой деятельности. Оно должно формироваться на основе государственного стандарта. Общие основы формирования содержания школьного образования: гуманизация, интеграция, дифференциация, направленность на всестороннее развитие личности и формирование гражданина, научная и практическая значимость, соответствие сложности образования возрастным возможностям, широкое применение новых информационных технологий. Наиболее распространенными являются линейная, концентрическая, спиральная и смешанная структуры изложения содержания. Распространение получили два подхода к содержанию образования – материальный (энциклопедический) и формальный (выборочный). ^ Элементы содержания Содержание начального образования складывается из отдельных элементов. Определяющим элементом являются знания – отраженные в сознании ученика представления, факты, суждения, понятия. Знания могут быть обыденными и научными (теоретическими). Первые ребенок получает в процессе жизни, общения, собственных наблюдений и размышлений; вторые формируются в результате целенаправленного обучения и самообучения. Знания обычно связаны с речью, умением выразить их словами. От знаний умения неотделимы. Умение – это знание в действии, т.е. овладение совокупностью определенных операций, способов осуществления действия. Умения делятся на умственные и практические. В процессе обучения ученик овладевает большим количеством умений – общеучебных, специальных (вычислительных, речевых), игровых, трудовых, спортивных, эстетических, моральных и т.д. Общеучебными являются, например, умения планировать учебную деятельность, работать с книгой, выделять главное, анализировать, сравнивать, запоминать изученное, осуществлять самоконтроль и т.п. После многократных повторений умения превращаются в навыки. Навык – это умение, доведенное до автоматизма. Некоторые умения быстро превращаются в устойчивые навыки, например, навыки правильного и быстрого чтения, некоторые в навыки не переходят никогда, например, решение нестандартных задач. Для сформированных навыков характерны быстрота и точность повторения действия. Учитель будет следить за формированием навыков, чтобы понапрасну не расходовать силы учеников на многократное повторение ненужного, например, на выразительное чтение, если оно не связано с жизненными планами ученика. Когда-то именно по этой причине отказались от каллиграфии. Конечно, хотелось бы, чтобы дети писали красиво, но на формирование этого навыка потребуется очень много времени. Достаточно, если ученик будет хорошо понимать смысл прочитанного, а навык выразительного чтения приобретет, если в том будет необходимость. Следующим компонентом содержания является опыт творческой деятельности. Это система общих способов мышления и учебной деятельности, опыт эмоционального, волевого, нравственного, эстетического отношения к действительности. Овладевая им, учащийся научается: • переносить ранее усвоенные знания и умения на новую область, в новую ситуацию; • обобщать несколько ранее изученных (известных) способов в один; • понимать проблемные задания, находить способы их решения. Необходимо отметить, что данный элемент в начальной школе реализуется не в полном объеме. Учебные проблемы, как таковые, вводятся только на 3-4-м году обучения, а вот переносить полученные знания на новые области детей учат уже в первые годы. Не в полном объеме реализуется еще один элемент – опыт эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, деятельности, научным знаниям, моральным нормам, идеалам. У педагогов часто не хватает времени, чтобы выяснить отношение детей к тому, что они выучили. Все же время от времени это необходимо делать. Учителя предпочитают больше говорить о целенаправленном воспитательном влиянии содержания обучения и школьных предметов. Каждый из них предоставляет широкие возможности для воспитания здорового способа жизни, культуры поведения, гражданских и всех других качеств личности. ... Итак, содержание начального образования многоэлементно (многокомпонентно). Оно содержит систему знаний, умений, навыков по отдельным предметам, а также межпредметные учебные умения и навыки, способы поведения и эмоционально-ценностного отношения к изучаемым предметам, знаниям, людям, природе, миру. Знания, умения, навыки формируются в неразрывном единстве. Если они не сформированы на необходимом уровне, то у ребенка будут возникать проблемы с дальнейшим обучением. Вот почему педагог начальной школы должен прилагать все усилия, чтобы научить детей и в полном объеме реализовать намеченные цели. ^ Учебные планы и программы Содержание учебного процесса определяется учебными планами, программами по предметам, фиксируется в учебниках, электронных накопителях информации (видеодисках, видеокассетах, компьютерных программах). Учебный план – это документ, определяющий: 1) продолжительность учебного года, длительность четвертей и каникул; 2) полный перечень предметов, изучаемых в начальной школе; 3) распределение предметов по годам обучения; 4) количество часов по каждому предмету за все время обучения и на изучение предмета в каждом классе; 5) количество часов в неделю на изучение каждого предмета. В нем находят отражение принятый обществом воспитательный идеал, намеченные цели, победившая концепция формирования содержания. Планы разрабатываются на основе государственного стандарта, но сами по себе они – дискуссионная проблема, поэтому, как и программы, отличаются большим многообразием. В современных учебных планах выделяются два компонента – государственный (федеральный) и региональный (школьный). Первый обеспечивает социально необходимый для каждого школьника объем и уровень знаний, умений, навыков, способов деятельности; содержит языково-литературную часть, математику с основами информатики, общественные, естественные, эстетические и оздоровительно-трудовые дисциплины. Федеральный компонент школьного образования представлен обязательными для изучения во всех типах учебных заведений и всеми учащимися предметами, основоположными знаниями, умениями, объем которых не превышает 40 % от общего объема изучаемых знаний. Он предполагает изучение в школе государственного языка, математики, музыки и изобразительного искусства, физической культуры, природоведения, трудового обучения. Соотношение между предметами в большинстве стран следующее: гуманитарный блок 40–46 %, естественно-математический 30–35, естественный 7-11, оздоровительно-трудовой 16–20 %. Планы национальных школ дополняются родным языком, литературой, краеведением, родной историей и другими важными для региона предметами. А школьный компонент объединяет предметы, предложенные учениками, их родителями, администрацией региона. Его цель – удовлетворить потребности определенного региона, запросы школьников, способствовать дифференциации обучения. На школьный компонент отводится от 20 до 60 % общего бюджета времени. Он содержит важные и необходимые для развития детей данного региона предметы: национальный язык, история, география родного края, иностранные языки, этика, валеология, охрана здоровья и т.д. Иногда часы школьного компонента используют для углубленного изучения предметов государственного компонента. Приказом Минобразования от 9 февраля 1998 г. № 322 утвержден Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. На его основе могут составляться различные варианты планов с учетом типа школы, возрастных возможностей детей, объема учебного времени; приводим один из них (табл. 1). Таблица 1 ^ Вариант учебного плана для начальных школ  В 4-летней начальной школе, которая устанавливается в России с 2004 г., изменилось соотношение времени на изучение различных предметов, изменено содержание образования по предметным областям. Филология, например, состоит из образовательных компонентов «Русский язык» и «Литературное чтение» и изучается в том же объеме. Вызывает обеспокоенность уменьшение уроков математики – основного предмета, развивающего ум ребенка. Зато значительно увеличилось количество часов на эстетическо-художественный блок, физкультуру. Предмет «Окружающий мир» изучается в 1–2 классах, а в 3–4 разбивается на «Природоведение» и «Введение в историю». Сюда же включено и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для начальной школы. Изменения в содержании начального образования свидетельствуют о наличии больших и сложных проблем в подготовке подрастающих поколений к жизни. Еще не заработали новые учебные планы, а уже высказываются сомнения в правильности избранного пути. Вместо того чтобы формировать фундаментальные базисные качества растущего человека – ум и нравственность, продолжается распыление драгоценного времени на изучение все новых и не самых важных предметов. Вместо того чтобы бесконечно рассказывать детям о правилах дорожного движения, съедобных и несъедобных грибах, защите от посягательств и т.п., нужно воспитать главное – уважение и послушание. Почему произошел несчастный случай с ребенком? Потому что ослушался родителей и учителей – был в том месте, где не должен находиться, делал то, что запрещено. Рассказываем о СПИДе, учим детей пользоваться противозачаточными средствами, решаем другие вопросы вместо того, чтобы проповедовать вечную истину – половая связь до совершеннолетия и брака должна быть исключена. Пока школа не вернется к простым и ясным положениям качественного обучения и воспитания, пока она в бесплодных попытках будет соединять несоединимое, проблем у нее не убавится. ... Задание Вернитесь к теме «Цели и задачи воспитания». Сопоставьте задачи с учебными планами. Проведите дискуссию «Начальная школа и требования жизни». Обсудите проекты (модели) более совершенной школы. На основе учебного плана составляются учебные программы по предметам, которые содержат: 1) объяснительную записку о целях изучения данного предмета, основных требованиях к знаниям и умениям учеников, рекомендуемых формах и методах обучения; 2) тематическое содержание изучаемого материала; 3) ориентировочное количество времени, которое учитель может потратить на изучение отдельных вопросов; 4) перечень основных элементов содержания; 5) указания по реализации межпредметных связей; 6) перечень учебного оборудования и наглядных пособий; 8) рекомендуемую литературу. В связи с углублением процессов дифференциации образования разрабатываются альтернативные варианты учебных программ. В любом учебном заведении сегодня могут применяться одновременно несколько вариантов программ по одному и тому же предмету, с учетом интересов и возможностей учеников. Решение о введении дифференцированных программ и классов с углубленным или, наоборот, облегченным изучением предмета принимают школьные советы. ^ Учебники и пособия Содержание образования подробно раскрывается в учебной литературе. К ней относятся: школьные учебники, пособия, справочники, книги для дополнительного чтения, атласы, карты, сборники задач и упражнений, тетради на печатной основе и т.п. От качества учебной литературы зависит результативность обучения. Учебник – главный источник знаний по предмету. К нему предъявляются высокие требования, поскольку он должен обеспечивать сознательное, активное участие школьников в процессе обучения, полное освоение учебного материала. В связи с решением этих задач учебник выполняет следующие дидактические функции: – Мотивационную, которая заключается в создании таких стимулов для учеников, которые побуждают их к изучению данного предмета, формируют интерес и позитивное отношение к работе. – Информационную, позволяющую ученикам расширять объем знаний всеми доступными способами преподнесения информации. – Контрольно-корректирующую (тренировочную), которая предполагает возможность проверки, самооценки и коррекции хода и результатов обучения, а также выполнение тренировочных упражнений для формирования необходимых умений и навыков. Основные принципы реализации в современных учебниках гуманистической личностно-ориентированной модели обучения следующие: • диалог как форма организации сотрудничества. Учебник содержит задания для организации диалога учителя с учеником, задания для работы в парах, группах, фронтальной и индивидуальной работы; • свободный выбор заданий. Должны быть предусмотрены ситуации такого выбора, наличие обязательного и необязательного материала; •соответствие возможностям и уровню подготовки учеников; • оптимальный объем; • четкая структура, цветовое и шрифтовое выделение, а также качественная полиграфия; • возможности дифференциации обучения; • источник положительной мотивации; • соответствие принятой концепции; • построение в соответствии с определенной педагогической технологией, чтобы предоставлять учителю образец сценария организации учебной деятельности. Кроме того, хороший учебник должен отвечать всем требованиям, предъявляемым к содержанию обучения, быть интересным для учащихся, по возможности кратким, доступным, хорошо иллюстрированным, эстетически оформленным, стабильным и мобильным одновременно, т.е. иметь устойчивую основу и в то же время обеспечивать возможности введения нового без нарушения основы. Этой цели способствует блочная конструкция учебника, допускающая вставки, расширяющие блоки. Требования, предъявляемые к учебнику, настолько многогранны и противоречивы, что всегда ощущается дефицит хороших учебников, имеющий тенденцию к увеличению по мере роста объема знаний и новых требований. В экономически развитых странах издаются альтернативные учебники, благодаря чему есть возможность выбирать лучшие. Учебник отличается от учебного пособия тем, что первый составлен в полном соответствии с программой, а второй может от нее отступать. Требования к учебным пособиям те же, что и к учебникам. Что из них принять за основу – решает учитель. Наряду с традиционными пособиями все шире применяются видеодиски, видеокассеты и др. Дидактические оценки этих необычных средств обучения пока противоречивы – от восторженных инноваций в образовании до унылой констатации их низкой результативности и бесполезности. Можно ожидать, что там, где требуется образное, эмоциональное изложение фактического материала, видеоучебники принесут пользу, но с их помощью трудно развивать продуктивное мышление, тренировать умения и навыки, решать другие задачи. Поэтому их целесообразно применять в комплексе с традиционными учебными материалами. Абстрактное мышление успешно развивают компьютерные обучающие программы. Однако знания, переданные компьютером, неизбежно являются неполными, формализованными, малоэффективными при изучении отраслей, имеющих логическую структуру. Прекрасные возможности предоставляет ЭВМ для выполнения тренировочных упражнений, контроля и коррекции знаний. ... Мы установили, что от хороших учебников зависит очень многое. Учитель будет самым тщательным образом выбирать их, постоянно отвечая на главные вопросы: «Смогу ли я реализовать по ним требования государственного и регионального стандартов, подойдут ли они моим детям?» Скоро в начальную школу придут электронные учебники. Они уже составляются. Учеников станут обучать самостоятельному (и осмысленному!) поиску нужной информации в Интернете. Будущим педагогам к этим переменам нужно готовиться уже сейчас.

В 4-летней начальной школе, которая устанавливается в России с 2004 г., изменилось соотношение времени на изучение различных предметов, изменено содержание образования по предметным областям. Филология, например, состоит из образовательных компонентов «Русский язык» и «Литературное чтение» и изучается в том же объеме. Вызывает обеспокоенность уменьшение уроков математики – основного предмета, развивающего ум ребенка. Зато значительно увеличилось количество часов на эстетическо-художественный блок, физкультуру. Предмет «Окружающий мир» изучается в 1–2 классах, а в 3–4 разбивается на «Природоведение» и «Введение в историю». Сюда же включено и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для начальной школы. Изменения в содержании начального образования свидетельствуют о наличии больших и сложных проблем в подготовке подрастающих поколений к жизни. Еще не заработали новые учебные планы, а уже высказываются сомнения в правильности избранного пути. Вместо того чтобы формировать фундаментальные базисные качества растущего человека – ум и нравственность, продолжается распыление драгоценного времени на изучение все новых и не самых важных предметов. Вместо того чтобы бесконечно рассказывать детям о правилах дорожного движения, съедобных и несъедобных грибах, защите от посягательств и т.п., нужно воспитать главное – уважение и послушание. Почему произошел несчастный случай с ребенком? Потому что ослушался родителей и учителей – был в том месте, где не должен находиться, делал то, что запрещено. Рассказываем о СПИДе, учим детей пользоваться противозачаточными средствами, решаем другие вопросы вместо того, чтобы проповедовать вечную истину – половая связь до совершеннолетия и брака должна быть исключена. Пока школа не вернется к простым и ясным положениям качественного обучения и воспитания, пока она в бесплодных попытках будет соединять несоединимое, проблем у нее не убавится. ... Задание Вернитесь к теме «Цели и задачи воспитания». Сопоставьте задачи с учебными планами. Проведите дискуссию «Начальная школа и требования жизни». Обсудите проекты (модели) более совершенной школы. На основе учебного плана составляются учебные программы по предметам, которые содержат: 1) объяснительную записку о целях изучения данного предмета, основных требованиях к знаниям и умениям учеников, рекомендуемых формах и методах обучения; 2) тематическое содержание изучаемого материала; 3) ориентировочное количество времени, которое учитель может потратить на изучение отдельных вопросов; 4) перечень основных элементов содержания; 5) указания по реализации межпредметных связей; 6) перечень учебного оборудования и наглядных пособий; 8) рекомендуемую литературу. В связи с углублением процессов дифференциации образования разрабатываются альтернативные варианты учебных программ. В любом учебном заведении сегодня могут применяться одновременно несколько вариантов программ по одному и тому же предмету, с учетом интересов и возможностей учеников. Решение о введении дифференцированных программ и классов с углубленным или, наоборот, облегченным изучением предмета принимают школьные советы. ^ Учебники и пособия Содержание образования подробно раскрывается в учебной литературе. К ней относятся: школьные учебники, пособия, справочники, книги для дополнительного чтения, атласы, карты, сборники задач и упражнений, тетради на печатной основе и т.п. От качества учебной литературы зависит результативность обучения. Учебник – главный источник знаний по предмету. К нему предъявляются высокие требования, поскольку он должен обеспечивать сознательное, активное участие школьников в процессе обучения, полное освоение учебного материала. В связи с решением этих задач учебник выполняет следующие дидактические функции: – Мотивационную, которая заключается в создании таких стимулов для учеников, которые побуждают их к изучению данного предмета, формируют интерес и позитивное отношение к работе. – Информационную, позволяющую ученикам расширять объем знаний всеми доступными способами преподнесения информации. – Контрольно-корректирующую (тренировочную), которая предполагает возможность проверки, самооценки и коррекции хода и результатов обучения, а также выполнение тренировочных упражнений для формирования необходимых умений и навыков. Основные принципы реализации в современных учебниках гуманистической личностно-ориентированной модели обучения следующие: • диалог как форма организации сотрудничества. Учебник содержит задания для организации диалога учителя с учеником, задания для работы в парах, группах, фронтальной и индивидуальной работы; • свободный выбор заданий. Должны быть предусмотрены ситуации такого выбора, наличие обязательного и необязательного материала; •соответствие возможностям и уровню подготовки учеников; • оптимальный объем; • четкая структура, цветовое и шрифтовое выделение, а также качественная полиграфия; • возможности дифференциации обучения; • источник положительной мотивации; • соответствие принятой концепции; • построение в соответствии с определенной педагогической технологией, чтобы предоставлять учителю образец сценария организации учебной деятельности. Кроме того, хороший учебник должен отвечать всем требованиям, предъявляемым к содержанию обучения, быть интересным для учащихся, по возможности кратким, доступным, хорошо иллюстрированным, эстетически оформленным, стабильным и мобильным одновременно, т.е. иметь устойчивую основу и в то же время обеспечивать возможности введения нового без нарушения основы. Этой цели способствует блочная конструкция учебника, допускающая вставки, расширяющие блоки. Требования, предъявляемые к учебнику, настолько многогранны и противоречивы, что всегда ощущается дефицит хороших учебников, имеющий тенденцию к увеличению по мере роста объема знаний и новых требований. В экономически развитых странах издаются альтернативные учебники, благодаря чему есть возможность выбирать лучшие. Учебник отличается от учебного пособия тем, что первый составлен в полном соответствии с программой, а второй может от нее отступать. Требования к учебным пособиям те же, что и к учебникам. Что из них принять за основу – решает учитель. Наряду с традиционными пособиями все шире применяются видеодиски, видеокассеты и др. Дидактические оценки этих необычных средств обучения пока противоречивы – от восторженных инноваций в образовании до унылой констатации их низкой результативности и бесполезности. Можно ожидать, что там, где требуется образное, эмоциональное изложение фактического материала, видеоучебники принесут пользу, но с их помощью трудно развивать продуктивное мышление, тренировать умения и навыки, решать другие задачи. Поэтому их целесообразно применять в комплексе с традиционными учебными материалами. Абстрактное мышление успешно развивают компьютерные обучающие программы. Однако знания, переданные компьютером, неизбежно являются неполными, формализованными, малоэффективными при изучении отраслей, имеющих логическую структуру. Прекрасные возможности предоставляет ЭВМ для выполнения тренировочных упражнений, контроля и коррекции знаний. ... Мы установили, что от хороших учебников зависит очень многое. Учитель будет самым тщательным образом выбирать их, постоянно отвечая на главные вопросы: «Смогу ли я реализовать по ним требования государственного и регионального стандартов, подойдут ли они моим детям?» Скоро в начальную школу придут электронные учебники. Они уже составляются. Учеников станут обучать самостоятельному (и осмысленному!) поиску нужной информации в Интернете. Будущим педагогам к этим переменам нужно готовиться уже сейчас.

studfiles.net

Курсовая работа - Содержание образования

Содержание

Введение

1. Современное понятие содержания образования, его цели и задачи

2. Теории и виды образования

Заключение

Список использованной литературы

В ведение

Обучение — процесс социально обусловленный, вызванный необходимостью воспроизводства человека как субъекта общественных отношений. Строительным материалом, источником «создания» личности служит мировая культура — духовная и материальная, отражающая все богатство накопленного человечеством опыта.

Под содержанием образования следует понимать ту систему научных знаний, практических умений и навыков, а также мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, которыми необходимо овладеть учащимся в процессе обучения, это та часть общественного опыта поколении, которая отбирается в соответствии с поставленными целями развития человека и в виде и формации передается ему. Образование можно представить как процесс и результат усвоения определённой системы знаний, умений и навыков, способов мышления, обеспечения на этой основе соответствующего уровня развития личности. В этом и заключается актуальность выбранной темы.

Теоретическое значение темы обозначено тем, что разработка новых образовательных методик, проведение исследований по этой теме направлены на совершенствование современной системы образования. А применение на практике новейших образовательных технологий, в свою очередь, положительным образом сказывается на формировании личности, соответствующей социальным требованиям, это и обуславливает практическое значение темы данной работы.

Цель данной работы – проанализировать содержание образования.

Задачи:

1. Дать современное понятие содержанию образования, определить его цели и задачи.

2. Рассмотреть основные теории и виды образования.

Структура работы: введение, два параграфа, заключение, список использованной литературы.

Список литературы включает в себя учебные пособия по педагогике, учебное пособие под редакцией В. В. Краевского и И. Я. Лернера «Теоретические основы содержания общего среднего образования», в которых отражены теоретические основы современной системы образования, труд А. М. Новикова «Методология образования», в котором описаны основные теории образования, а также статьи Н. И. Заикина «Цели и содержание современного образования» и М. П. Карпенко «Цели и задачи современного образования», в которых в полной мере отражены цели, задачи и современное понятие содержания образования.Образование во все времена было и остается соразмерным процессу исторического развития человеческого сообщества. Осмысление сущностных и глубинных целей образования и его содержания во все времена было и остается основным компонентом образовательного процесса — объективным требованием времени. Изучение содержания образования — следующая логическая ступень в формировании образа школы. И это изучение должно быть проведено не только на основе экспертных оценок, пусть даже коллективных и очень компетентных (например, уважаемых представителей учебно-методических объединений), но и посредством обоснованных — научно доказанных фактов.

Перед общим образованием ставится цель вооружить человека знаниями и умениями пользоваться материальными и духовными продуктами, средствами информации, массовой коммуникации и передвижения, грамотно ориентироваться в огромном мире окружающих нас вещей.[1]

Потребности этой профессиональной сферы человека должны определять цели и содержание общего образования. Путей их реализации может быть выделено много. Наиболее важными являются следующие восемь содержательных направлений развития общего образования.

Первое, что мы должны дать в общем образовании это — адекватную реальности естественнонаучную картину мира. «Без естествознания, нет спасения современному человеку,» — справедливо еще в прошлом веке писал А.И. Герцен, — «без него где-нибудь в душе остается монашеская келья и в ней мистическое зерно».[2]

Второе требование, как логическое продолжение первой задачи, заключается в доведении до обучающихся правил их поведения в социуме. «Создает человека природа, но развивает и образует его общество», — подчеркивал В.Г.Белинский.[3] Поэтому уже со школьной скамьи человек должен знать установленные обществом социальные нормы и традиции социума, к которому он принадлежит. Третье направление связано с физическими началами в человеке как части природы. Здесь актуальными выступают проблемы его безопасности и выживания. Уже с древних времен, например, в школах Пифагора и Платона, были установлены правила физической гигиены человека, с которыми нам — людям конца II тысячелетия необходимо считаться и развивать, особенно в современных неблагополучных экологических условиях. Четвертая задача общего образования сопряжена с тенденцией значительного ухудшения здоровья молодого поколения. Пятое направление общего образования целесообразно связать с развитием природных способностей молодого поколения. Шестой путь развития общего образования обусловлен необходимостью приобщения юношей и девушек к достижениям культуры, формированию у них навыков ориентации в ее многообразных проявлениях. Седьмое, предполагается обязательное овладение не только родным, но и иностранными языками. Их незнание ведет к нашей изоляции от мирового образовательного пространства и ограничению межкультурного общения. Наконец, результатом восьмого направления в общем образовании, как уже было подмечено, должен стать человек как профессионально грамотный потребитель материальных и духовных продуктов общества. Проблема целей и содержания образования должна занять статус, соответствующий ее роли в обществе.

Итак, образование — это процесс и результат усвоения человеком систематизированных знаний, навыков и умений, развитие ума и чувства, формирование мировоззрения и познавательных процессов.

На содержание образования оказывают большое влияние методологические позиции разных ученых-педагогов.

Рассмотрим теории образования, которые влияли в прошлом на содержание школьного образования. Теория формального образования (Локк, Песталоцци, Кант, Гербарт) ставила целью не столько овладение учениками фактическими знаниями, сколько развитие их ума, их способностей к анализу, синтезу, логическому мышлению, а лучшим средством для этого считалось изучение греческого и латинского языков, математики.

Теория материального образования (Спенсер) доказывала, что обучать надо преимущественно естественнонаучным знаниям, критерием отбора учебного материала должна быть степень его пригодности для жизни, для непосредственной практической деятельности учащихся в будущем.[4]

Весьма аргументирование критиковал теории формального и материального образования К. Д. Ушинский. Он отмечал, что так называемое «формальное развитие», оторванное от усвоения знаний, есть пустая выдумка, надо не только развивать учащихся, но и вооружать их знаниями, которые были бы полезными в дальнейшей деятельности. В то же время нельзя сводить обучение лишь к утилитарной пригодности, поскольку знания, связанные с жизнью опосредованно не менее важны, чем прикладные знания. Например, древняя история не может быть непосредственно приложима к практической деятельности людей, но, тем не менее, необходима для обогащения кругозора людей, для формирования миропонимания и уяснения закономерностей исторического развития человечества.[5]

Известный представитель прагматизма в педагогике Джон Дьюи внедрял идею о необходимости положить в основу школьного образования организацию практической деятельности детей, вооружив их умениями и навыками в различных сферах жизни. Он утверждал: «Материал обучения нужно брать из опыта ребенка», «Ребенок должен определять как качество, так и количество обучения», «Заранее составленные учебные курсы не нужны». Его последователь У. Килпатрик в 20-е гг. XX в. разработал «проектную систему обучения», когда дети, исходя из своих интересов, проектировали вместе с учителем решение какой-либо практической задачи, например сооружение игрушечного домика, включались в практическую деятельности и в ходе ее овладевали теми или иным) сведениями по языку, математике и другим предметам. Эта теория способствовала снижению уровня образования в массовой школе.

Образование — это результат обучения. В буквальном смысле оно означает формирование образов, законченных представлений об изучаемых предметах. Образование — это объем систематизированных знаний, умений, навыков, способов мышления, которыми овладел обучаемый. Образованным принято называть человека, который овладел определенным объемом систематизированных знаний и, кроме того, привык логически, выделяя причины и следствия, мыслить.[6]

Главный критерий образованности — системность знаний и системность мышления, проявляющиеся в том, что человек способен самостоятельно восстанавливать недостающие звенья в системе знаний с помощью логических рассуждений. В зависимости от объема полученных знаний и достигнутого уровня самостоятельности мышления различают начальное, среднее и высшее образование. По характеру и направленности образование подразделяется на общее, профессиональное и политехническое.

Важным этапом в системе образования является начальная школа. Сюда ребенок попадает в возрасте семи лет и готовится к получению основных знаний до десяти, одиннадцати лет. Отличительной чертой начальной школы является, наличие всего нескольких преподавателей и более лояльная, можно сказать игровая форма обучения. Начальная школа призвана обеспечить ребенка знаниями, на базе которых будет проводиться его дальнейшее обучение в школе.

Школьное обучение, включая начальную школу, длится от девяти до одиннадцати лет, в зависимости от категории учебного заведения и личного выбора учащихся. Общепринятой нормой является, то, что до девятого класса ребенок в школе получает неполное среднее образование, а до одиннадцатого полное среднее образование.

Аттестат о получении среднего образования дает возможность ученику поступить в дальнейшем в училище, техникум или какое либо высшее учебное заведение. Отдавая ребенка в школу, родители сталкиваются с непростым выбором, раньше, когда существовали только лишь общеобразовательные школы, такой проблемы не было, теперь же в России появились школы различных направлений; гуманитарные, физико-математические, с углубленным изучением иностранных языков и так далее.

Общее образование дает знание основ наук о природе, обществе, человеке, формирует диалектико-материалистическое мировоззрение, развивает познавательные способности. Общее образование дает понимание основных закономерностей развития в окружающем человека мире, необходимые каждому человеку учебные и трудовые умения, разнообразные практические навыки.[7]

В училище, как правило, поступают на базе неполного среднего образования, то есть девяти классов. Срок обучения обычно длится три, четыре года. Недостатком полученного средне-специального образования является то, что его обладатель не сможет занимать руководящих должностей, для этого ему придется продолжить свое обучение в высшем или хотя бы среднетехническом учебном заведении. Но, несмотря на это подобные учебные заведения пользуются достаточно большой популярностью, ведь они дают возможность за достаточно небольшое время получить необходимую специальность.

Политехническое образование знакомит с основными принципами современного производства, вырабатывает навыки обращения с простейшими орудиями труда, которые применяются в быту и повседневной жизни.

Среднетехническое образование позволяет занимать его обладателю руководящие должности, то есть стать руководителем среднего звена. Обучение в техникуме длится, как правило, четыре года. Поступить в техникум можно после окончания девяти классов. Выбор технических специальностей достаточно велик. Данное образование помимо руководящих должностей позволяет занимать какую — либо рабочую должность.

Срок обучения в институте может быть от четырех до шести лет. Институт это одно из самых популярных высших учебных заведений. Существует несколько форм получения высшего образования; заочное обучение, стационарное обучение и дистанционное обучение.

При учебе на стационаре студент должен посещать все лекции и сдавать экзамены в соответствии с учебными планами, при этом студентам дается вся необходимая информация для подготовки к экзаменам так сказать в развернутом виде. При обучении же на заочном отделении студенты посещают лекции достаточно не продолжительное время перед сдачей экзаменов. Обязательным является посещение сессий и своевременная сдача всех необходимых работ.

При заочном обучении студентам дается лишь часть необходимого материала во время установочных сессий, остальное остается на самостоятельное изучение.

При дистанционном обучении, всю необходимую информацию студент получает по почте или сети Интернет – через электронную почту. Преимуществом такой формы обучения является то, что студент может сам контролировать свой учебный процесс и заниматься тогда, когда есть свободное время. Такая форма обучения очень удобна для взрослых людей, желающих поднять уровень своего образования, но у которых не хватает времени на посещение лекций.

З аключение

Под содержанием образования следует понимать ту систему научных знаний, практических умений и навыков, а также мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, которыми необходимо овладеть учащимся в процессе обучения, это та часть общественного опыта поколении, которая отбирается в соответствии с поставленными целями развития человека и в виде и формации передается ему.

Содержание образования фиксируется в учебных планах, учебных программах, учебниках и учебных пособиях. Учебные программы могут строиться по концентрическому и линейному принципам. При концентрическом способе построения программ материал данной ступени обучения в более усложненном виде проходят на последующих ступенях обучения. И зарубежные, и отечественные ученые отмечают, что система образования не удовлетворяет современным требованиям и вследствие этого находится в состоянии кризиса.

Суть мирового кризиса образования видится, прежде всего, в обращенности сложившейся системы образования (так называемое «поддерживающее обучение») в прошлое, ориентированности ее на прошлый опыт, в отсутствии ориентации на будущее.

Современное развитие общества требует новой системы образования — «инновационного обучения», которое сформировало бы у обучаемых способность к проективной детерминации будущего и ответственность за него В нашей стране кризис образования имеет двойную природу. Во-первых, он является проявлением глобального кризиса образования. Во-вторых, он происходит в обстановке и под мощным воздействием кризиса государства, всей социально-экономической и общественно-политической системы.

С писок использованной литературы

1. Заикина, Н.И. Цели и содержание современного образования / Н.И. Заикина // Педагогика.- 2007.- №7. – 69 с.

2. Карпенко, М.П. Цели и задачи современного образования / М.П. Карпенко // Психологическая наука и образование.- 1999.- № 3 – 4. – 78 с.

3. Лихачев, Б.Т. Педагогика: Курс лекций / Учеб. пособие для студентов педагог, учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК. / Б.Т. Лихачев. — М.: Юрайт-М, 2003. – 607с.

4. Новиков, А.М. Методология образования. / А.М. Новиков. – М.: Эгвес, 2005. – 148 с.5. Педагогика: Учебное пособие / под ред. П.И. Пидкасистого.- М.: Российское педагогическое агентство, 2000.- 480с.6. Педагогика: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и пед. колледжей. / под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – 608 с.7. Теоретические основы содержания общего среднего образования / под ред. В.В. Краевского, И.Я. Лернера.- М.: Владос, 2003. – 350с.[1] Новиков, А.М. Методология образования. / А.М. Новиков. – М.: Эгвес, 2005. – С. 27.

[2] Заикина, Н.И. Цели и содержание современного образования / Н.И. Заикина // Педагогика.- 2007.- №7, С.34

[3] Карпенко, М.П. Цели и задачи современного образования / М.П. Карпенко // Психологическая наука и образование.- 1999.- № 3.- С. 33

[4] Педагогика: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и пед. колледжей. / под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – С. 402.

[5] Педагогика: Учебное пособие. / под ред. П.И. Пидкасистого.- М.: Российское педагогическое агентство, 2000.- С. 96.

[6] Лихачев, Б.Т. Педагогика: Курс лекций / Учеб. пособие для студентов педагог, учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК. / Б.Т. Лихачев. — М.: Юрайт-М, 2005.- С. 39

[7] Теоретические основы содержания общего среднего образования. / под ред. В.В. Краевского, И.Я. Лернера.- М.: Владос, 2003. -С. 169.www.ronl.ru

Реферат Содержание образования 3

Федеральное агенство по образованию

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Казанский государственный технологический университет»Реферат на тему:

«Содержание образования»Исполнитель: студент

гр. 3181-23 Минибаев Р.Р.Рецензент: Надеева М.И.КАЗАНЬ 2010

Содержание:1. Введение2. Понятие и сущность содержания образования. Источники и факторы его формирования.3.Современные проблемы содержания образования.-3.1 Духовные основы содержания образования -3.2. Отражение социальной сферы жизни человека в содержании

образования 4. Заключение. 5. Список использованной литературы.

Введение

Образование рассматривается как социальный институт, как одна из социальных подструктур общества. Содержание образования отражает состояние общества, переход от одного его состояния к другому. В настоящее время — это переход от индустриального общества XX в. к постиндустриальному или информационному XXI в. Развитие и функционирование образования обусловлено всеми факторами и условиями существования общества: экономическими, политическими, социальными, культурными и другими.

Для того чтобы обучение и воспитание детей велось с учетом имеющихся научно-психологических знаний, в системе образования создается и функционирует психологическая служба. Работники психологической службы образования принимают участие в решении вопросов, касающихся судьбы ребенка, его обучения и воспитания, начиная с младенческого и кончая старшим школьным возрастом. На всем протяжении жизни ребенка он должен находиться в сфере внимания со стороны профессиональных психологов. В течение всего этого времени, занимающего в среднем от 16 до 18 лет, должно вестись систематическое наблюдение за психологическим развитием ребенка. В ходе него проходят регулярные психодиагностические обследования, оценивают характер и темпы психологического развития ребенка, дают рекомендации по его обучению и воспитанию, контролируют их реализацию.Понятие и сущность содержания образования. Источники и факторы его формирования. Понятие образования ( весьма сложное и многоаспектное. В самом общем

определении образование ( это процесс и результат усвоения человеком

систематизированных знаний, навыков и умений, развитие ума и чувства,

формирование мировоззрения и познавательных процессов. Образованным

человеком можно назвать такого, который владеет общими идеями,

принципами и методами, определяющими общий подход к рассмотрению

многообразных фактов и явлений, располагает высоким уровнем развитых

способностей, умением применять изученное к возможно большему числу

частных случаев; кто приобрел много знаний и, кроме того, привык быстро

и верно соображать, у кого понятия и чувства получили благородное и

возвышенное направление.

Следовательно, в понятие образования включены не только знания, навыки и

умения как результат обучения, но и умения критически мыслить, творить,

оценивать с нравственных позиций все происходящее вокруг как процесс

бесконечно развертывающийся в деятельности и общении человека с ему же

подобными. Достигается это путем включения человека в важнейшие виды

деятельности. Тем самым под образованием человека (в процессуальном

плане) понимается следующее.

Образование ( это общественное организуемый и нормируемый процесс (и его

результат) постоянной передачи предшествующими поколениями последующим

социально значимого опыта, представляющий собой в онтогенетическом плане

становление личности в соответствии в генетической программой и

социализацией личности.

В своем структурном срезе, образование, как, впрочем, и обучение

представляет собой триединый процесс, характеризующийся такими его

сторонами, как усвоение опыта, воспитание качеств поведения, физическое

и умственное развитие. Тем самым образование детерминировано

определенными представлениями о социальных функциях человека.

В современной отечественной педагогической науке, о чем подробно

говорится в работах В.В. Краевского, существуют разные концепции

содержания образования, корни которых уходят в прошлое ( в теорию

формального и теорию материального образования. Каждая из них связана с

определенной трактовкой места и функций человека в мире и обществе.

Истоки противостояния диктатуры, авторитаризма, с одной стороны, и

демократии и гуманизма, с другой, в конечном счете восходят к разному

пониманию этих функций: человек ( цель или средство, общество для него

или он для общества?

Даже временная уступка, теоретическая или практическая, в пользу

концепции человека как средства (авторитаризм), а не цели общественного

развития, не абсолютной ценности, с неизбежностью уводит в сторону от

гуманизма.

Обличья, которые принимают авторитаризм в определении содержания

образования в том, чему надо учить школьников, многообразны. Существуют

три наиболее распространенные концепции содержания образования с точки

зрения соответствия их задаче формирования творческого, самостоятельно

мыслящего человека демократического общества.

Одна из концепций содержания образования трактует его как педагогически

адаптированные основы наук, изучаемые в школе, оставляя в стороне

остальные качества личности, такие как способность к творчеству, умение

реализовать свободу выбора, справедливое отношение к людям и т.п. Данный

подход направлен на приобщение школьников к науке и производству, но не

к полноценной самостоятельной жизни в демократическом обществе.

Фактически человек выступает здесь как фактор производства.

Другая концепция рассматривает содержание образования как совокупность

знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены учениками. “Под

содержанием образования следует понимать ту систему научных знаний,

практических умений и навыков, а также мировоззренческих и

нравственно-эстетических идей, которыми необходимо овладеть учащимся в

процессе обучения” (И.Ф. Харламов. Педагогика. М., “Высшая школа”. 1990,

с.128). Это определение вполне согласуется с конформистскими

установками, поскольку не раскрывает характер этих знаний и умений и не

основано на анализе всего состава человеческой культуры. Предполагается,

что овладение знаниями и умениями (относящимися, главным образом, к тем

же основам наук) позволит человеку адекватно функционировать внутри

существующей общественной структуры. Достаточно потребовать от человека,

чтобы он знал и умел ( не более. В этом случае и требования к

образованию соответствующие: необходимо и достаточно передать

подрастающему поколению знания и навыки по родному языку, математике,

физике и другим учебным предметам.

В современных условиях развития Российской общеобразовательной школы

всего этого недостаточно. Решение задач, связанных с функционированием

отдельных сфер жизни общества, требует от учащихся не только овладения

определенным учебным содержанием, но и развития у них таких качеств, как

сила воли, ответственность за свои поступки, за судьбы общества и

страны, за охрану окружающей среды, нетерпимость к проявлению

своекорыстия, бездушия и несправедливости, недостаточного внимания к

техническому и общественному прогрессу и т.п. Развитие у воспитанников

именно таких качеств, как отмечает Ч. Куписевич, формирование у них

ценностно значимых запросов и намерений, наконец, приобщение их к

самообразованию ( вот факторы, которые, представляя собой важную сферу

общественной жизни, одновременно являются условиями функционирования

остальных ее сфер.

В наибольшей степени соответствует этим установкам гуманистического

мышления концепция содержания образования как педагогически

адаптированного социального опыта во всей его структурной полноте.

Помимо “готовых” знаний и опыта осуществления способов деятельности,

данная концепция включает также опыт творческой деятельности и опыт

эмоционально-ценностных отношений.

Каждый из отмеченных видов социального опыта представляет собой

специфический вид содержания образования:

- знания о природе, обществе, технике, мышлении и способах деятельности.