Содержание

1. Введение…………………………………………………… 2 стр.

2. Эллинистический этап. Архитектура эллинизма…….. 3-16 стр.

3. Заключение………………………………………………… 16-17 стр.

4. Список используемой литературы……………………… 17 стр.1. Введение.

Эпоха античной культуры начиналась с образования греческих полисов — городов-государств — на присредиземноморских землях Эллады и Малой Азии в начале I тысячелетия до н.э. и завершилась с падением Римской империи в V в. В Греции и Риме в эту эпоху интенсивно развивались скотоводство, земледелие, добыча металлов в рудниках, ремесла, торговля. Распадалась патриархальная родоплеменная организация общества. Росло имущественное неравенство семей. Родовая знать, наращивавшая богатство благодаря широкому использованию труда рабов, вела борьбу за власть. Общественная жизнь протекала бурно — в социальных конфликтах, войнах, смутах, политических переворотах.

Античная культура на протяжении всего времени своего существования оставалась в объятиях мифологии. Более того, она поглощала и перерабатывала разрозненные племенные мифы, сливая их в единую религиозно-мифологическую систему. В VIII—VII bb. до н.э. в поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея» и Гесиода «Теогония» и «Труды и дни» эта система приобретала тот вид, в котором она стала основой всего античного мировоззрения.

Однако динамика общественной жизни, усложнение социальных отношений, рост знаний подрывали архаические формы мифологического мышления. Научившись у финикийцев искусству алфавитного письма и усовершенствовав его введением букв, обозначавших гласные звуки, греки получили возможность записывать и накапливать исторические, географические, астрономические сведения, собирать наблюдения, касавшиеся явлений природы, технических изобретений, нравов и обычаев людей. Весь этот громадный материал было трудно уложить в каноны мифологических рассказов. Необходимость поддерживать общественный порядок в государстве требовала замены неписаных племенных норм поведения, закрепленных в мифах, логически четкими и упорядоченными кодексами законов. Публичная политическая жизнь стимулировала развитие ораторского мастерства, умения убеждать людей, способствуя росту культуры мышления и речи. Совершенствование производственно-ремесленного труда, городского строительства, военного искусства все дальше выходило за рамки освященных мифом ритуально-обрядовых образцов.

2.Эллинистический этап. Архитектура эллинизма.

Эллинистический этап охватывал около трех столетий (с конца IV в. н.э. до I в. до н.э., т.е. до начала завоеваний территории Египта Римом). Он связан с завоеваниями македонского царя и полководца Александра Македонского, который при поддержке греческой армии и армий других завоеванных им государств в течение 10 лет создал огромную империю. Она включала в себя Балканский полуостров, острова Эгейского моря, Египет, переднюю Азию, южные районы Средней Азии, часть Центральной Азии вплоть до нижнего течения Инда. После смерти Александра империя распалась на ряд монархий, во главе которых стояли его преемники (диадохи): Македонию, Египет со столицей в Александрии, Сирию со столицей в Антиохии и Пергамское царство с центром Пергам. Александр Македонский вошел в историю как выдающийся полководец, не проигравший ни одной битвы, человек, получивший прогрессивное и разностороннее по тем временам образование. Достаточно сказать, что его учителем был известный греческий философ-энциклопедист Аристотель, создатель трудов по политическому устройству государств, логике, этике, риторике, биологии, поэтике, филологии, философии и др. Идея всемирного космополитического царства, объединяющего многие народы и государства, создание единой культуры - такова была движущая сила завоеваний Александра. Однако ему не удалось до конца осуществить свою идею. Он умер в Вавилоне в 323г.

Искусство эллинизма - искусство огромных государств, образовавшихся после распада державы Александра Македонского, художественное явление того этапа, когда в жизни рабовладельческого общества основную роль начинала играть не полисная формация, а деспотическая монархия. Специфика эллинистического искусства не только в исключительно интенсивном развитии всех художественных форм, но, прежде всего в их связи, как с греческими, так и с "варварскими" принципами культуры.

Хронологическими границами эллинистического искусства принято считать, с одной стороны, смерть Александра Македонского - 323 год до н. э., с другой - год присоединения к Риму Египта - 30 год до н. э. В пределах эллинизма различают иногда периоды раннего (323 г. - середина III в. до н. э.), высокого (середина III - середина II в. до н. э.) и позднего эллинизма (середина II в. до н. э. - 30 г. до н. э.). Территориально эллинистическое искусство было распространено в широких рамках преимущественно восточного Средиземноморья. После ожесточенной борьбы диадохов за власть в первые два десятилетия раннего эллинизма образовались крупные монархии: Македонская, Геллеспонтская, Переднеазиатская и Египетская. Борьба их друг с другом и внутренние распри, длившиеся до середины III века до н. э., привели к отпадению от них и усилению многочисленных новых царств.

В период раннего эллинизма большую роль играли задававшие тон и управлявшие монархиями греки, оттеснявшие на второй план стремившуюся к власти местную знать. Это нашло отражение в характере многих памятников раннего эллинизма, еще сохранявших традиции классического искусства.

Высокий эллинизм совпал по времени с ожесточенными пуническими войнами, отвлекавшими внимание Рима от восточных областей Средиземноморья, и длился до завоевания римлянами Македонии в 168 году и разрушения ими Коринфа. В эти годы процветал Родос, играло огромную роль богатое Пергамское царство при Аттале I (241-197) и Евмене II (197-152), совдавались величественные памятники птолемеевского Египта. Этот период усиленного нажима местной знати на греко-македонскую правящую верхушку и бурной междоусобной войны характеризуется в искусстве не только появлением особенно патетических и драматических образов, сочетанием в искусстве трагических и идиллических тем, гигантизма и камерности, но и широким развитием садово-парковой декоративной скульптуры.

В искусстве позднего эллинизма ярко выступила противоречивость действительности, глубокая внутренняя дисгармония жизни в эллинистических городах. Обострилась борьба эллинских и "туземных" местных идей, вкусов и настроений, гипертрофированный индивидуализм сопровождался яростной борьбой за власть, страхом перед власть имущими, хищническими стремлениями к наживе. Это время экономического застоя на Родосе, значение которого перешло к Делосу, начало обнищания птолемеевского Египта, ослабленного династической борьбой, годы упадка Пергамского царства, завещанного последним из Аталлидов - Аталлом III в 133 году римлянам.

Искусство эллинистической эпохи было тесно связано с наукой и техникой, естествознанием и философией, литературой и религией того времени. Успехи архитектуры во многом зависели от возросшего по сравнению с прошлыми веками уровня строительных возможностей, от развития технической и научной мысли. Новшества в сюжетах и в характере стиля живописи, мозаик, скульптуры, вызванные новым отношением к явлениям, были созвучны тому, что находило отражение в философии, религии, литературе эллинизма.

Глубокая противоречивость эллинистической действительности вызывала в искусстве этой эпохи заметные контрасты, проявляясь в выражении чувств то драматических, то лирических. Эффект бурных эмоций в памятниках искусства сочетался подчас с холодной аналитичностью и рассудочностью, так же как новые тенденции и формы уживались с классицизмом и архаистикой. Мастера эллинизма, как в литературе, так и в изобразительном искусстве любили обыгрывать эффекты неожиданности, случайности, отличные от господствовавшей в V веке идеи неизбежности. Эллинистическое чувство безграничных просторов мира, проявившееся, в частности, в возникновении общегреческого языка койне, нашло яркое выражение в формах архитектуры.

Бурное развитие зодчества в эллинистическую эпоху связано во многом со стремлением правителей прославить мощь своих монархий в архитектурных памятниках, созданием больших городов в отдаленных районах античной периферии, куда достигали греческие воины.

Огромное количество новых городов возникло в эпоху эллинизма в различных частях античного мира. Назывались они чаще всего по имени воздвигавших их монархов - Александриями, Селевкиями, Антиохиями. Уже в последние годы царствования Александра Македонского, когда по его приказу было создано около семидесяти городов, а после его смерти диадохом Селевком - семьдесят пять новых, у строителей и архитекторов не было недостатка в работах. Выбор места для основания городов исключал случайные факторы и учитывал как природные условия (близость морской гавани, реки, плодородных земель), так и характер торговых и стратегических путей. Принципы целесообразности, всегда ставившиеся на первое место, исключали порой даже заманчивые перспективы грандиозности вида или внешней красоты будущего города. Так, Александр Македонский отверг лестное для него и восхитившее вначале предложение архитектора Дейнократа создать из горы Афон фигурное изваяние с огромным городом на ладони левой руки, узнав, что вблизи этого места нет плодородных почв.

Характер планировки эллинистических городов отличался строгой упорядоченностью. Прямизна иногда широких, от десяти до четырех метров, улиц (Пергам, Приена), пересечение их под прямым углом, расположение в центре особенно важных общественных и культовых зданий - все это было свойственно большинству новых городов, даже если они возникали на сложных рельефных участках, на склонах гор, где вводилась террасная планировка районов (Приена, Селевкия).

Особенно процветали в эллинистическую эпоху малоазийские города, служившие центрами оживленной торговли Востока и Запада, средоточием многих ремесел и производств, крупными очагами культуры и искусства. В Приене, Милете, Сардах, Магнезии на Меандре, Пергаме воздвигались в это время многочисленные и величественные сооружения.

Бурное строительство шло и на богатых торговых островах Эгейского моря - Родосе, Делосе, Косе, Самофраке. Грандиозные памятники создавались в построенной Дейнократом Александрии египетской. Широкие строительные работы велись в Афинах, уступавших, однако, в размахе архитектурных замыслов другим эллинистическим центрам.

В целях защиты эллинистические города не только имели мощные крепостные сооружения, но были подчас разделены на кварталы, с собственными оборонительными стенами (Антиохия, Деметриада). Порой для безопасности сельского населения города обносились дополнительным многокилометровым кольцом крепостных стен. Акрополи располагались обычно на возвышенностях, обеспечивавших возможность обороны, как в Приене и Пергаме.

Строительные материалы использовались в основном те же, что и в классическую эпоху - мрамор, известняк, дерево, сырцовые кирпичи, несколько чаще привлекался обожженный кирпич. Важно отметить, что инженерно-строительная сущность сооружения начинала отодвигать на второй план архитектурно-художественный образ памятника. Утрачивались постепенно цельность и органичность содержания, свойственные классическим произведениям, зато памятники начинали воздействовать более эмоционально, сильными средствами и на большее количество людей. Сохранилась в основном ордерная система, в которой, однако, наметилась тенденция к смешению различных ордеров и их элементов. Усложнялись и часто обогащались планы эллинистических сооружений, как гражданских, так и культовых. В архитектуре восточных районов использовались иногда арки (клинчатая арка на острове Самофраке) и своды (катакомбы Ком-Эль-Шукафа в Александрии).

Особенно много сооружалось в эти века гражданских зданий общественного назначения - булевтериев и экклезиастериев для собраний, пританеев для заседаний должностных лиц, гимнасиев для обучения юношей. Большое внимание уделялось строительству арсеналов (архитектор Филон), подземных водосборных цистерн (Александрия), морских гаваней, доков (Афины), волнорезов, маяков (Фаросский маяк) и других сооружений, необходимых для жизни огромных городов эллинизма. Высотное сооружение - Фаросский маяк - детище этого полного противоречий и дерзаний периода воспевали многие поэты древности.

Широкое развитие получала архитектура жилых домов (Делос, Приена), дворцов (Пергам, Пелла) и вилл, иногда плавучих, воздвигавшихся на огромных баржах (корабль Филопатора). В строительстве культовых зданий, хотя и уступавшем гражданскому, создавались величественные огромные храмы и алтари. В городах появилось огромное количество портиков-стой для отдыха в жаркие дни.

В характере многих крупных эллинистических центров архитекторами обыгрывалась грандиозность размаха городских кварталов, протяженность портиков-стой вширь и величественность уходящих ввысь сооружений акрополей, располагавшихся преимущественно на высоких скалистых холмах. В художественной компоновке зданий эллинистических акрополей после величаво спокойных классических ансамблей звучала новая тема - напряжение. Посещение Пергама связано с крутым подъемом в гору. Усложнение композиции построек, размещенных на склонах крутой возвышенности, человек испытывает физически, поднимаясь по священной дороге пергамского кремля, с которого открываются виды на холмы северной части Малой Азии.

Во многих памятниках пергамского акрополя можно заметить новизну художественных форм эллинизма. Театр Пергама имеет особенно крутые склоны зрительских мест. Орхестра кажется маленькой с верхних рядов этого фантастического по своей архитектуре эллинистического сооружения. Человек, который должен снизу подняться на верхние ряды, затрачивает немало усилий. Напряжение выступает везде и во всем.

Динамика эллинистических архитектурных форм нашла отражение и в алтарях крупных малоазийских центров. Уже в алтаре храма Афины в Приене (III в. до н. э.) заметно выдвижение вперед боковых крыльев, украшенных колоннадами, чувствуется эффект захватывания ими пространства и человека, воздействие втягивающей его и влекущей наверх лестницы. Продолженный в алтаре храма Артемиды в Магнесии на Меандре (II в. до н. э.), этот эллинистический принцип взаимодействия архитектуры с человеком особенно ярко выступил в алтаре Зевса в Пергаме (180 г. до н. э.). Величественная ионическая колоннада алтаря Зевса, будто воплощающая совершенство и могущество олимпийского пантеона, вырастает из хаотического потока фигур гигантомахии на фризе цоколя. Необычная для классического памятника система расположения рельефа не над колоннадой, а под нею воспринимается в этом сооружении оправданной и, более того, связанной с символикой архитектурно-пластического образа. Короткие и высокие ступени лестницы алтаря Зевса, сильно отличавшиеся от широких и невысоких классических ступеней, давали чувствам человека возможность ощутить пульсацию напряженной жизни эллинистических городов.

Зодчие эллинизма, не оставившие потомкам художественных образов, по глубине подобных Парфенону или Эрехтейону, превзошли классических мастеров в создании огромных строительных комплексов, стремились решить проблему размещения крупных ансамблей в пространстве, дали возможность в формах архитектуры почувствовать свойственную эллинизму динамику мировых просторов, подготовив в этом отношении почву для зодчих императорского Рима. В грандиозных ансамблях и величественных высотных сооружениях эллинизма находили отражение чувства, вырвавшиеся из тесных рамок полисной уравновешенности в бурный, дисгармоничный мир огромных монархий.

В эпоху эллинизма в связи с расцветом архитектуры широкое распространение получили фрески и особенно мозаики, плохо сохранившиеся до наших дней, о которых сообщают древние авторы, а также дают представление римские, помпеянские и геркуланумские копии. В Александрии, в работах художников Антифила, Эванта и Галатона возникали иногда сатирические образы, являвшиеся своеобразной живописной параллелью гротеску в скульптуре и терракотах. В произведениях художников Пергамского царства преобладали в возвышенно-героических сюжетах темы узнавания (Геракл и Телеф) или чудесного воспитания (Ахилл и кентавр Хирон). В работах мастера Тимомаха из Кизика звучала то любимая в эллинизме тема узнавания, драматизированная предполагавшимся жертвоприношением (Ифигения в Тавриде находит в приготовленном к жертве чужестранце брата Ореста), то изображение жестоких страданий Медеи перед убийством детей. Эллинистические мастера и в живописи предпочитали необычные, возбуждавшие, тревожившие сюжеты и темы.

В мозаиках, украшавших полы жилых домов и общественных зданий в Делосе, Приене, Херсонесе (мозаика с моющимися женщинами, дворцов в Пелле, в произведениях мастеров Сосия (неподметенный пол, голуби у чаши) и Диоскуриада с Самоса (уличные музыканты) мозаичисты обращались к бытовым сценкам из жизни и мифологическим образам, а также сюжетам, почерпнутым из современных им комедий или романов. В мозаиках находили выражение разные тенденции: свободная, живописная манера трактовки сюжета или подчеркнуто гармонизированная, тяготевшая к классической продуманности композиции и сдержанности в передаче любимых эллинизмом драматических сцен.

В расписной керамике эллинистические мастера преследовали преимущественно декоративные цели, используя не только живопись и рисунок, но чаще рельеф для украшения поверхности. Нарастало в то же время ремесленное отношение к форме и росписям. Достоинство видели в усложнении форм (лагиносы, эпихизисы), в изысканности цветовых решений (чернолаковые и краснолаковые сосуды), многофигурности мелких рельефных композиций ("мегарские чаши"). Распространение в III веке до н. э. получила черно-лаковая посуда с накладными росписями белой, золотисто-желтой, пурпуровой красками, так называемая "гнафия". Проявлением своеобразной архаизации явилось некоторое возрождение чернофигурной техники в пределах III века до н. э. в вазах группы Гадры из Александрии, служивших пеплохранильницами в эллинистических некрополях. Своеобразные керамические памятники возникали в эллинистических центрах Великой Греции и Сицилии в III веке до н. э. перед завоеванием их римлянами. В Чентуриппе (Сицилия) создавались большие, до полуметра высотой, сосуды, украшенные многокрасочными росписями, не подвергавшимися обжигу и плохо сохранившимися. В Канозе (юг Апеннинского полуострова) керамисты изготавливали огромные вазы с сильно выступающими рельефными изображениями голов горгоны Медузы или протом лошадей.

Изменился в эпоху эллинизма и характер декоративной скульптуры. Реже использовались фронтонные композиции и рельефы метоп и фризов (Новый Илион, храм Артемиды в Магнезии). Скульптурные украшения нередко переносились на нижние элементы здания - цоколь, базы колонны. Изменениям подвергались не только нижние части колонн, лишавшиеся до определенной высоты каннелюр (колоннада стой в Приене), а иногда и капители, получавшие фигурные изображения (портик Быков на Делосе).

Пластичность классической архитектуры, особенно ярко выразившаяся в формах Парфенона, в эллинизме утрачивалась. Нарастала отвлеченность декоративной скульптуры, предназначенной для украшения зданий. Распространялись барельефные композиции щитов, поножей, панцирей, шлемов и копий. Воинственно-патриотические чувства вызывались не изображением реальной битвы, а воспроизведением предметов вооружения и трофеев (Пергам, Святилище Афины).

Одно из самых значительных произведений архитектурного декора эпохи эллинизма, сохранившееся до наших дней, - фриз Пергамского алтаря Зевса. Борьба богов и гигантов, изображенная на фризе, должна была напоминать о победе, одержанной Пергамом над варварами-галлами. В рельефе показаны принимающие участие в битве огромные змеи, хищные звери. Шелест широко распахнутых крыльев, шорох змеиных тел, звон мечей и щитов создают звуковой аккомпанемент битвы. Мастера используют горельефные формы, показывая некоторые фигуры почти в круглой скульптуре: резец и бурав ваятеля глубоко врезаются в толщу мрамора, обрисовывая тяжелые складки одежд. Рельеф приобретает контрастность освещенных и затененных поверхностей. Светотеневые эффекты усиливают впечатление напряженности боя, ощущение трагизма обреченных гигантов и восторга победителей. Эпизоды борьбы, исполненные патетического накала, сменяются в ленте. фриза то изысканными в своем пластическом воплощении образами прекрасных богинь, то полными глухой скорби и подлинного отчаяния сценами гибели гигантов.

Условность изображенного сражения начинает здесь сопоставляться с реальным пространством: ступени, по которым поднимался человек, шедший к алтарю, служили и участникам яростной битвы. Они то опускаются коленями на эти же ступени, то восходят по ним подобно реальным существам. В действиях олимпийцев можно почувствовать отзвуки небожественных эмоций. Афина, показанная на одной из плит пергамского фриза поражающей гиганта Алкионея, уже не похожа на классическую богиню, которой достаточно было легкого движения руки, чтобы добиться победы. Решительно схватив противника за волосы, влечет она его за собой, чтобы довершить победу последним смертельным ударом.

Звучание пластических форм напряженных мускулов, трагические, обращенные к небу лики гигантов приобретают порой характер драматической феерии, разыгранной искусными актерами, сумевшими в своей трагедии передать чувства, волновавшие людей той бурной эпохи. И все же, несмотря на весь драматизм изображения яростной битвы, в рельефах фриза Пергамского алтаря Зевса все участники боя в полном смысле слова прекрасны. Здесь нет сцен, вызывающих ужас или отвращение. В эпоху, несколькими столетиями удаленную от классики, эллинистические скульпторы продолжали сохранять основу ее искусства.

Внутренний малый фриз Пергамского алтаря Зевса (170- 160 гг. до н. э.), не имеющий пластической силы обобщенно-космического характера большого, связан с более конкретными мифологическими сценами и повествует о жизни и судьбе Телефа, сына Геракла. Он меньше размерами, фигуры его спокойнее, сосредоточеннее, порой, что также характерно для эллинизма, элегичны; встречаются элементы пейзажа. В сохранившихся фрагментах изображен Геракл, устало опирающийся на палицу, греки, занятые постройкой корабля для путешествия аргонавтов. В сюжете малого фриза выступила излюбленная в эллинизме тема неожиданности, эффект узнавания Гераклом своего сына Телефа. Так патетическая закономерность гибели гигантов и случайность, господствующая в мире, определили темы двух эллинистических фризов алтаря Зевса.

В Пергаме было создано много выдающихся памятников скульптуры. На площадях Акрополя стояли статуи, среди которых были изваяния побежденных галлов. Один из них был изображен на своем щите поверженным, но не сдавшимся. Скульптор показал его с трудом подтягивающим ногу и опирающимся на слабеющую руку. Резкость композиции, угловатость очертаний фигуры отвечают напряженным чувствам и трагизму образа.

Эллинистические скульпторы любили волновать зрителя своими произведениями. Экспрессивность движений, острота ситуаций в эту эпоху особенно ценились. Мастер, обратившийся к мифу об Афине и Марсии, теперь изобразил не начало трагедии, как Мирон в V веке, а жестокую развязку события. В сохранившейся скульптурной группе представлены приготовленный к казни самонадеянный силен Марсии и палач-раб, точащий нож.

Характерен для эллинизма и другой памятник скульптуры-Лаокоон, дошедший до нашего времени в римских копиях. Троянский жрец, предупреждавший о хитрости ахейцев своих сограждан, собиравшихся свести в город троянского коня, изображен в момент наказания его богами, пославшими на него огромных ядовитых змей. Эллинистический скульптор показал могучего Лаокоона, борющегося с огромными змеями и стонущего сквозь стиснутые зубы. Его рот полуоткрыт, однако здесь нет аффекта, лишившего бы изваяние художественной ценности: человек показан в мучительной безнадежной борьбе, но погибает он с гордо поднятой головой. В фигурах сыновей Лаокоона скульптор дает разработку основной темы. Один из юношей еще живой и борется, снимая с ноги кольца змей. Другой, полузадушенный, теряет последние силы.

Трудно назвать другое произведение, в котором более отчетливо нашло бы выражение виртуозное мастерство скульпторов этой эпохи. Змеи нужны были ваятелю не только как один из элементов сюжета, они играли огромную композиционную роль. Без них распалась бы цельная трехчастная группа: как канатами скульптор змеями связывает воедино статуи борющихся.

В эллинистическом искусстве воплощено много трагических сцен. Гибнут гиганты под натиском богов на фризе Пергамского алтаря Зевса, умирает на своем щите галльский вождь, страшный бык собирается растоптать привязанную к нему злую царицу Дирку, глухо стонет Лаокоон, исполнены конвульсивных движений тела и мучительной боли и отчаяния лица Одиссея и его спутников из много-фигурной группы, найденной в гроте Сперлонга. Среди подчеркнутого драматизма эпохи лишь статуя Афродиты Мелосской воспринимается величавой и строгой в своей мудрой простоте. В ее позе нет ни кокетства, ни жеманства: перед глубокой сущностью этого божества, поиному понятой на исходе эллинизма, кажутся напрасными страдания окружающих ее героев. Величие, запечатленное в мраморной статуе, отражает жажду людей неспокойной эпохи к гармонии и любви. Не только физическая природа человека прекрасна, утверждает мастер Афродиты Мелосской. В идеальности пластических форм он воплощает то интуитивно понятое духовное совершенство, поискам которого человечество посвятит долгие последующие века. Великая мысль древнего скульптора дошла через тысячелетия до нашего времени. Сознание ее глубины и возвышенности потрясло Гейне. Глеб Успенский видел в этой статуе чудесный источник чувств, пробуждающих веру в возможности человека, поэты различных эпох писали о ней восторженные стихи. В изваянии скульптора Александра, а может быть Агесандра (часть букв его имени, высеченного на постаменте, оказалась сбитой), творившего в особенно трагические годы эллинской истории, гениальным озарением воспринимается уверенность в силе гармонии и красоты.

В годы, когда ваятель создавал статую Афродиты Мелосской, в эллинский мир вторгалась новая сила - римляне. Горели покоренные города, завоеватели несли гибель той великой культуре, которая в формах искусства, в поэтическом, порой сказочном облике мифа умела воплотить всеобъемлющие, общечеловеческие идеи. На смену метафорическому пониманию красоты мира эллинами приходила трезвая практическая оценка явлений.

3. Заключение.

Искусство эллинизма ярко и полно отражало идеи, волновавшие людей той бурной эпохи. Мастера чутко реагировали на настроения общества, несмотря на все возраставшую в условиях монархических режимов официозность, сохраняя в своих произведениях искренность и острую злободневность господствовавших настроений и чувств. Эллинистическое искусство оказало огромное влияние не только на характер много взявшего из его наследия римского искусства, но было основой дальнейшего художественного развития в таких областях Средиземноморья, как Египет, Сирия, Малая Азия, Балканский полуостров. В длительный период четырех столетий, когда эти земли были римскими провинциями, у населения их не угасало стремление выражать в произведениях искусства свои чувства и настроения. Не случайно именно в этих районах пышно расцвело впоследствии новаторское образами и формами, глубокое содержанием памятников византийское искусство.

4. Список используемой литературы.

1. Каган М.С., Солонин Ю.Н. Культурология. Учебник. Издательство: Высшее образование, 2007.

2. Дорогова Л.Н. Общая теория культуры. Учебное пособие. МПГУ, Москва, 2008.

3. Н. Соловьев "Культура Древней Греции"

4. WEB-ресурсы: ellada.spb.ru;Российский общеобразовательный портал

bukvasha.ru

Содержание

1. Введение…………………………………………………… 2 стр.

2. Эллинистический этап. Архитектура эллинизма…….. 3-16 стр.

3. Заключение………………………………………………… 16-17 стр.

4. Список используемой литературы……………………… 17 стр.1. Введение.

Эпоха античной культуры начиналась с образования греческих полисов — городов-государств — на присредиземноморских землях Эллады и Малой Азии в начале I тысячелетия до н.э. и завершилась с падением Римской империи в V в. В Греции и Риме в эту эпоху интенсивно развивались скотоводство, земледелие, добыча металлов в рудниках, ремесла, торговля. Распадалась патриархальная родоплеменная организация общества. Росло имущественное неравенство семей. Родовая знать, наращивавшая богатство благодаря широкому использованию труда рабов, вела борьбу за власть. Общественная жизнь протекала бурно — в социальных конфликтах, войнах, смутах, политических переворотах.

Античная культура на протяжении всего времени своего существования оставалась в объятиях мифологии. Более того, она поглощала и перерабатывала разрозненные племенные мифы, сливая их в единую религиозно-мифологическую систему. В VIII—VII bb. до н.э. в поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея» и Гесиода «Теогония» и «Труды и дни» эта система приобретала тот вид, в котором она стала основой всего античного мировоззрения.

Однако динамика общественной жизни, усложнение социальных отношений, рост знаний подрывали архаические формы мифологического мышления. Научившись у финикийцев искусству алфавитного письма и усовершенствовав его введением букв, обозначавших гласные звуки, греки получили возможность записывать и накапливать исторические, географические, астрономические сведения, собирать наблюдения, касавшиеся явлений природы, технических изобретений, нравов и обычаев людей. Весь этот громадный материал было трудно уложить в каноны мифологических рассказов. Необходимость поддерживать общественный порядок в государстве требовала замены неписаных племенных норм поведения, закрепленных в мифах, логически четкими и упорядоченными кодексами законов. Публичная политическая жизнь стимулировала развитие ораторского мастерства, умения убеждать людей, способствуя росту культуры мышления и речи. Совершенствование производственно-ремесленного труда, городского строительства, военного искусства все дальше выходило за рамки освященных мифом ритуально-обрядовых образцов.

2.Эллинистический этап. Архитектура эллинизма.

Эллинистический этап охватывал около трех столетий (с конца IV в. н.э. до I в. до н.э., т.е. до начала завоеваний территории Египта Римом). Он связан с завоеваниями македонского царя и полководца Александра Македонского, который при поддержке греческой армии и армий других завоеванных им государств в течение 10 лет создал огромную империю. Она включала в себя Балканский полуостров, острова Эгейского моря, Египет, переднюю Азию, южные районы Средней Азии, часть Центральной Азии вплоть до нижнего течения Инда. После смерти Александра империя распалась на ряд монархий, во главе которых стояли его преемники (диадохи): Македонию, Египет со столицей в Александрии, Сирию со столицей в Антиохии и Пергамское царство с центром Пергам. Александр Македонский вошел в историю как выдающийся полководец, не проигравший ни одной битвы, человек, получивший прогрессивное и разностороннее по тем временам образование. Достаточно сказать, что его учителем был известный греческий философ-энциклопедист Аристотель, создатель трудов по политическому устройству государств, логике, этике, риторике, биологии, поэтике, филологии, философии и др. Идея всемирного космополитического царства, объединяющего многие народы и государства, создание единой культуры - такова была движущая сила завоеваний Александра. Однако ему не удалось до конца осуществить свою идею. Он умер в Вавилоне в 323г.

Искусство эллинизма - искусство огромных государств, образовавшихся после распада державы Александра Македонского, художественное явление того этапа, когда в жизни рабовладельческого общества основную роль начинала играть не полисная формация, а деспотическая монархия. Специфика эллинистического искусства не только в исключительно интенсивном развитии всех художественных форм, но, прежде всего в их связи, как с греческими, так и с "варварскими" принципами культуры.

Хронологическими границами эллинистического искусства принято считать, с одной стороны, смерть Александра Македонского - 323 год до н. э., с другой - год присоединения к Риму Египта - 30 год до н. э. В пределах эллинизма различают иногда периоды раннего (323 г. - середина III в. до н. э.), высокого (середина III - середина II в. до н. э.) и позднего эллинизма (середина II в. до н. э. - 30 г. до н. э.). Территориально эллинистическое искусство было распространено в широких рамках преимущественно восточного Средиземноморья. После ожесточенной борьбы диадохов за власть в первые два десятилетия раннего эллинизма образовались крупные монархии: Македонская, Геллеспонтская, Переднеазиатская и Египетская. Борьба их друг с другом и внутренние распри, длившиеся до середины III века до н. э., привели к отпадению от них и усилению многочисленных новых царств.

В период раннего эллинизма большую роль играли задававшие тон и управлявшие монархиями греки, оттеснявшие на второй план стремившуюся к власти местную знать. Это нашло отражение в характере многих памятников раннего эллинизма, еще сохранявших традиции классического искусства.

Высокий эллинизм совпал по времени с ожесточенными пуническими войнами, отвлекавшими внимание Рима от восточных областей Средиземноморья, и длился до завоевания римлянами Македонии в 168 году и разрушения ими Коринфа. В эти годы процветал Родос, играло огромную роль богатое Пергамское царство при Аттале I (241-197) и Евмене II (197-152), совдавались величественные памятники птолемеевского Египта. Этот период усиленного нажима местной знати на греко-македонскую правящую верхушку и бурной междоусобной войны характеризуется в искусстве не только появлением особенно патетических и драматических образов, сочетанием в искусстве трагических и идиллических тем, гигантизма и камерности, но и широким развитием садово-парковой декоративной скульптуры.

В искусстве позднего эллинизма ярко выступила противоречивость действительности, глубокая внутренняя дисгармония жизни в эллинистических городах. Обострилась борьба эллинских и "туземных" местных идей, вкусов и настроений, гипертрофированный индивидуализм сопровождался яростной борьбой за власть, страхом перед власть имущими, хищническими стремлениями к наживе. Это время экономического застоя на Родосе, значение которого перешло к Делосу, начало обнищания птолемеевского Египта, ослабленного династической борьбой, годы упадка Пергамского царства, завещанного последним из Аталлидов - Аталлом III в 133 году римлянам.

Искусство эллинистической эпохи было тесно связано с наукой и техникой, естествознанием и философией, литературой и религией того времени. Успехи архитектуры во многом зависели от возросшего по сравнению с прошлыми веками уровня строительных возможностей, от развития технической и научной мысли. Новшества в сюжетах и в характере стиля живописи, мозаик, скульптуры, вызванные новым отношением к явлениям, были созвучны тому, что находило отражение в философии, религии, литературе эллинизма.

Глубокая противоречивость эллинистической действительности вызывала в искусстве этой эпохи заметные контрасты, проявляясь в выражении чувств то драматических, то лирических. Эффект бурных эмоций в памятниках искусства сочетался подчас с холодной аналитичностью и рассудочностью, так же как новые тенденции и формы уживались с классицизмом и архаистикой. Мастера эллинизма, как в литературе, так и в изобразительном искусстве любили обыгрывать эффекты неожиданности, случайности, отличные от господствовавшей в V веке идеи неизбежности. Эллинистическое чувство безграничных просторов мира, проявившееся, в частности, в возникновении общегреческого языка койне, нашло яркое выражение в формах архитектуры.

Бурное развитие зодчества в эллинистическую эпоху связано во многом со стремлением правителей прославить мощь своих монархий в архитектурных памятниках, созданием больших городов в отдаленных районах античной периферии, куда достигали греческие воины.

Огромное количество новых городов возникло в эпоху эллинизма в различных частях античного мира. Назывались они чаще всего по имени воздвигавших их монархов - Александриями, Селевкиями, Антиохиями. Уже в последние годы царствования Александра Македонского, когда по его приказу было создано около семидесяти городов, а после его смерти диадохом Селевком - семьдесят пять новых, у строителей и архитекторов не было недостатка в работах. Выбор места для основания городов исключал случайные факторы и учитывал как природные условия (близость морской гавани, реки, плодородных земель), так и характер торговых и стратегических путей. Принципы целесообразности, всегда ставившиеся на первое место, исключали порой даже заманчивые перспективы грандиозности вида или внешней красоты будущего города. Так, Александр Македонский отверг лестное для него и восхитившее вначале предложение архитектора Дейнократа создать из горы Афон фигурное изваяние с огромным городом на ладони левой руки, узнав, что вблизи этого места нет плодородных почв.

Характер планировки эллинистических городов отличался строгой упорядоченностью. Прямизна иногда широких, от десяти до четырех метров, улиц (Пергам, Приена), пересечение их под прямым углом, расположение в центре особенно важных общественных и культовых зданий - все это было свойственно большинству новых городов, даже если они возникали на сложных рельефных участках, на склонах гор, где вводилась террасная планировка районов (Приена, Селевкия).

Особенно процветали в эллинистическую эпоху малоазийские города, служившие центрами оживленной торговли Востока и Запада, средоточием многих ремесел и производств, крупными очагами культуры и искусства. В Приене, Милете, Сардах, Магнезии на Меандре, Пергаме воздвигались в это время многочисленные и величественные сооружения.

Бурное строительство шло и на богатых торговых островах Эгейского моря - Родосе, Делосе, Косе, Самофраке. Грандиозные памятники создавались в построенной Дейнократом Александрии египетской. Широкие строительные работы велись в Афинах, уступавших, однако, в размахе архитектурных замыслов другим эллинистическим центрам.

В целях защиты эллинистические города не только имели мощные крепостные сооружения, но были подчас разделены на кварталы, с собственными оборонительными стенами (Антиохия, Деметриада). Порой для безопасности сельского населения города обносились дополнительным многокилометровым кольцом крепостных стен. Акрополи располагались обычно на возвышенностях, обеспечивавших возможность обороны, как в Приене и Пергаме.

Строительные материалы использовались в основном те же, что и в классическую эпоху - мрамор, известняк, дерево, сырцовые кирпичи, несколько чаще привлекался обожженный кирпич. Важно отметить, что инженерно-строительная сущность сооружения начинала отодвигать на второй план архитектурно-художественный образ памятника. Утрачивались постепенно цельность и органичность содержания, свойственные классическим произведениям, зато памятники начинали воздействовать более эмоционально, сильными средствами и на большее количество людей. Сохранилась в основном ордерная система, в которой, однако, наметилась тенденция к смешению различных ордеров и их элементов. Усложнялись и часто обогащались планы эллинистических сооружений, как гражданских, так и культовых. В архитектуре восточных районов использовались иногда арки (клинчатая арка на острове Самофраке) и своды (катакомбы Ком-Эль-Шукафа в Александрии).

Особенно много сооружалось в эти века гражданских зданий общественного назначения - булевтериев и экклезиастериев для собраний, пританеев для заседаний должностных лиц, гимнасиев для обучения юношей. Большое внимание уделялось строительству арсеналов (архитектор Филон), подземных водосборных цистерн (Александрия), морских гаваней, доков (Афины), волнорезов, маяков (Фаросский маяк) и других сооружений, необходимых для жизни огромных городов эллинизма. Высотное сооружение - Фаросский маяк - детище этого полного противоречий и дерзаний периода воспевали многие поэты древности.

Широкое развитие получала архитектура жилых домов (Делос, Приена), дворцов (Пергам, Пелла) и вилл, иногда плавучих, воздвигавшихся на огромных баржах (корабль Филопатора). В строительстве культовых зданий, хотя и уступавшем гражданскому, создавались величественные огромные храмы и алтари. В городах появилось огромное количество портиков-стой для отдыха в жаркие дни.

В характере многих крупных эллинистических центров архитекторами обыгрывалась грандиозность размаха городских кварталов, протяженность портиков-стой вширь и величественность уходящих ввысь сооружений акрополей, располагавшихся преимущественно на высоких скалистых холмах. В художественной компоновке зданий эллинистических акрополей после величаво спокойных классических ансамблей звучала новая тема - напряжение. Посещение Пергама связано с крутым подъемом в гору. Усложнение композиции построек, размещенных на склонах крутой возвышенности, человек испытывает физически, поднимаясь по священной дороге пергамского кремля, с которого открываются виды на холмы северной части Малой Азии.

Во многих памятниках пергамского акрополя можно заметить новизну художественных форм эллинизма. Театр Пергама имеет особенно крутые склоны зрительских мест. Орхестра кажется маленькой с верхних рядов этого фантастического по своей архитектуре эллинистического сооружения. Человек, который должен снизу подняться на верхние ряды, затрачивает немало усилий. Напряжение выступает везде и во всем.

Динамика эллинистических архитектурных форм нашла отражение и в алтарях крупных малоазийских центров. Уже в алтаре храма Афины в Приене (III в. до н. э.) заметно выдвижение вперед боковых крыльев, украшенных колоннадами, чувствуется эффект захватывания ими пространства и человека, воздействие втягивающей его и влекущей наверх лестницы. Продолженный в алтаре храма Артемиды в Магнесии на Меандре (II в. до н. э.), этот эллинистический принцип взаимодействия архитектуры с человеком особенно ярко выступил в алтаре Зевса в Пергаме (180 г. до н. э.). Величественная ионическая колоннада алтаря Зевса, будто воплощающая совершенство и могущество олимпийского пантеона, вырастает из хаотического потока фигур гигантомахии на фризе цоколя. Необычная для классического памятника система расположения рельефа не над колоннадой, а под нею воспринимается в этом сооружении оправданной и, более того, связанной с символикой архитектурно-пластического образа. Короткие и высокие ступени лестницы алтаря Зевса, сильно отличавшиеся от широких и невысоких классических ступеней, давали чувствам человека возможность ощутить пульсацию напряженной жизни эллинистических городов.

Зодчие эллинизма, не оставившие потомкам художественных образов, по глубине подобных Парфенону или Эрехтейону, превзошли классических мастеров в создании огромных строительных комплексов, стремились решить проблему размещения крупных ансамблей в пространстве, дали возможность в формах архитектуры почувствовать свойственную эллинизму динамику мировых просторов, подготовив в этом отношении почву для зодчих императорского Рима. В грандиозных ансамблях и величественных высотных сооружениях эллинизма находили отражение чувства, вырвавшиеся из тесных рамок полисной уравновешенности в бурный, дисгармоничный мир огромных монархий.

В эпоху эллинизма в связи с расцветом архитектуры широкое распространение получили фрески и особенно мозаики, плохо сохранившиеся до наших дней, о которых сообщают древние авторы, а также дают представление римские, помпеянские и геркуланумские копии. В Александрии, в работах художников Антифила, Эванта и Галатона возникали иногда сатирические образы, являвшиеся своеобразной живописной параллелью гротеску в скульптуре и терракотах. В произведениях художников Пергамского царства преобладали в возвышенно-героических сюжетах темы узнавания (Геракл и Телеф) или чудесного воспитания (Ахилл и кентавр Хирон). В работах мастера Тимомаха из Кизика звучала то любимая в эллинизме тема узнавания, драматизированная предполагавшимся жертвоприношением (Ифигения в Тавриде находит в приготовленном к жертве чужестранце брата Ореста), то изображение жестоких страданий Медеи перед убийством детей. Эллинистические мастера и в живописи предпочитали необычные, возбуждавшие, тревожившие сюжеты и темы.

В мозаиках, украшавших полы жилых домов и общественных зданий в Делосе, Приене, Херсонесе (мозаика с моющимися женщинами, дворцов в Пелле, в произведениях мастеров Сосия (неподметенный пол, голуби у чаши) и Диоскуриада с Самоса (уличные музыканты) мозаичисты обращались к бытовым сценкам из жизни и мифологическим образам, а также сюжетам, почерпнутым из современных им комедий или романов. В мозаиках находили выражение разные тенденции: свободная, живописная манера трактовки сюжета или подчеркнуто гармонизированная, тяготевшая к классической продуманности композиции и сдержанности в передаче любимых эллинизмом драматических сцен.

В расписной керамике эллинистические мастера преследовали преимущественно декоративные цели, используя не только живопись и рисунок, но чаще рельеф для украшения поверхности. Нарастало в то же время ремесленное отношение к форме и росписям. Достоинство видели в усложнении форм (лагиносы, эпихизисы), в изысканности цветовых решений (чернолаковые и краснолаковые сосуды), многофигурности мелких рельефных композиций ("мегарские чаши"). Распространение в III веке до н. э. получила черно-лаковая посуда с накладными росписями белой, золотисто-желтой, пурпуровой красками, так называемая "гнафия". Проявлением своеобразной архаизации явилось некоторое возрождение чернофигурной техники в пределах III века до н. э. в вазах группы Гадры из Александрии, служивших пеплохранильницами в эллинистических некрополях. Своеобразные керамические памятники возникали в эллинистических центрах Великой Греции и Сицилии в III веке до н. э. перед завоеванием их римлянами. В Чентуриппе (Сицилия) создавались большие, до полуметра высотой, сосуды, украшенные многокрасочными росписями, не подвергавшимися обжигу и плохо сохранившимися. В Канозе (юг Апеннинского полуострова) керамисты изготавливали огромные вазы с сильно выступающими рельефными изображениями голов горгоны Медузы или протом лошадей.

Изменился в эпоху эллинизма и характер декоративной скульптуры. Реже использовались фронтонные композиции и рельефы метоп и фризов (Новый Илион, храм Артемиды в Магнезии). Скульптурные украшения нередко переносились на нижние элементы здания - цоколь, базы колонны. Изменениям подвергались не только нижние части колонн, лишавшиеся до определенной высоты каннелюр (колоннада стой в Приене), а иногда и капители, получавшие фигурные изображения (портик Быков на Делосе).

Пластичность классической архитектуры, особенно ярко выразившаяся в формах Парфенона, в эллинизме утрачивалась. Нарастала отвлеченность декоративной скульптуры, предназначенной для украшения зданий. Распространялись барельефные композиции щитов, поножей, панцирей, шлемов и копий. Воинственно-патриотические чувства вызывались не изображением реальной битвы, а воспроизведением предметов вооружения и трофеев (Пергам, Святилище Афины).

Одно из самых значительных произведений архитектурного декора эпохи эллинизма, сохранившееся до наших дней, - фриз Пергамского алтаря Зевса. Борьба богов и гигантов, изображенная на фризе, должна была напоминать о победе, одержанной Пергамом над варварами-галлами. В рельефе показаны принимающие участие в битве огромные змеи, хищные звери. Шелест широко распахнутых крыльев, шорох змеиных тел, звон мечей и щитов создают звуковой аккомпанемент битвы. Мастера используют горельефные формы, показывая некоторые фигуры почти в круглой скульптуре: резец и бурав ваятеля глубоко врезаются в толщу мрамора, обрисовывая тяжелые складки одежд. Рельеф приобретает контрастность освещенных и затененных поверхностей. Светотеневые эффекты усиливают впечатление напряженности боя, ощущение трагизма обреченных гигантов и восторга победителей. Эпизоды борьбы, исполненные патетического накала, сменяются в ленте. фриза то изысканными в своем пластическом воплощении образами прекрасных богинь, то полными глухой скорби и подлинного отчаяния сценами гибели гигантов.

Условность изображенного сражения начинает здесь сопоставляться с реальным пространством: ступени, по которым поднимался человек, шедший к алтарю, служили и участникам яростной битвы. Они то опускаются коленями на эти же ступени, то восходят по ним подобно реальным существам. В действиях олимпийцев можно почувствовать отзвуки небожественных эмоций. Афина, показанная на одной из плит пергамского фриза поражающей гиганта Алкионея, уже не похожа на классическую богиню, которой достаточно было легкого движения руки, чтобы добиться победы. Решительно схватив противника за волосы, влечет она его за собой, чтобы довершить победу последним смертельным ударом.

Звучание пластических форм напряженных мускулов, трагические, обращенные к небу лики гигантов приобретают порой характер драматической феерии, разыгранной искусными актерами, сумевшими в своей трагедии передать чувства, волновавшие людей той бурной эпохи. И все же, несмотря на весь драматизм изображения яростной битвы, в рельефах фриза Пергамского алтаря Зевса все участники боя в полном смысле слова прекрасны. Здесь нет сцен, вызывающих ужас или отвращение. В эпоху, несколькими столетиями удаленную от классики, эллинистические скульпторы продолжали сохранять основу ее искусства.

Внутренний малый фриз Пергамского алтаря Зевса (170- 160 гг. до н. э.), не имеющий пластической силы обобщенно-космического характера большого, связан с более конкретными мифологическими сценами и повествует о жизни и судьбе Телефа, сына Геракла. Он меньше размерами, фигуры его спокойнее, сосредоточеннее, порой, что также характерно для эллинизма, элегичны; встречаются элементы пейзажа. В сохранившихся фрагментах изображен Геракл, устало опирающийся на палицу, греки, занятые постройкой корабля для путешествия аргонавтов. В сюжете малого фриза выступила излюбленная в эллинизме тема неожиданности, эффект узнавания Гераклом своего сына Телефа. Так патетическая закономерность гибели гигантов и случайность, господствующая в мире, определили темы двух эллинистических фризов алтаря Зевса.

В Пергаме было создано много выдающихся памятников скульптуры. На площадях Акрополя стояли статуи, среди которых были изваяния побежденных галлов. Один из них был изображен на своем щите поверженным, но не сдавшимся. Скульптор показал его с трудом подтягивающим ногу и опирающимся на слабеющую руку. Резкость композиции, угловатость очертаний фигуры отвечают напряженным чувствам и трагизму образа.

Эллинистические скульпторы любили волновать зрителя своими произведениями. Экспрессивность движений, острота ситуаций в эту эпоху особенно ценились. Мастер, обратившийся к мифу об Афине и Марсии, теперь изобразил не начало трагедии, как Мирон в V веке, а жестокую развязку события. В сохранившейся скульптурной группе представлены приготовленный к казни самонадеянный силен Марсии и палач-раб, точащий нож.

Характерен для эллинизма и другой памятник скульптуры-Лаокоон, дошедший до нашего времени в римских копиях. Троянский жрец, предупреждавший о хитрости ахейцев своих сограждан, собиравшихся свести в город троянского коня, изображен в момент наказания его богами, пославшими на него огромных ядовитых змей. Эллинистический скульптор показал могучего Лаокоона, борющегося с огромными змеями и стонущего сквозь стиснутые зубы. Его рот полуоткрыт, однако здесь нет аффекта, лишившего бы изваяние художественной ценности: человек показан в мучительной безнадежной борьбе, но погибает он с гордо поднятой головой. В фигурах сыновей Лаокоона скульптор дает разработку основной темы. Один из юношей еще живой и борется, снимая с ноги кольца змей. Другой, полузадушенный, теряет последние силы.

Трудно назвать другое произведение, в котором более отчетливо нашло бы выражение виртуозное мастерство скульпторов этой эпохи. Змеи нужны были ваятелю не только как один из элементов сюжета, они играли огромную композиционную роль. Без них распалась бы цельная трехчастная группа: как канатами скульптор змеями связывает воедино статуи борющихся.

В эллинистическом искусстве воплощено много трагических сцен. Гибнут гиганты под натиском богов на фризе Пергамского алтаря Зевса, умирает на своем щите галльский вождь, страшный бык собирается растоптать привязанную к нему злую царицу Дирку, глухо стонет Лаокоон, исполнены конвульсивных движений тела и мучительной боли и отчаяния лица Одиссея и его спутников из много-фигурной группы, найденной в гроте Сперлонга. Среди подчеркнутого драматизма эпохи лишь статуя Афродиты Мелосской воспринимается величавой и строгой в своей мудрой простоте. В ее позе нет ни кокетства, ни жеманства: перед глубокой сущностью этого божества, поиному понятой на исходе эллинизма, кажутся напрасными страдания окружающих ее героев. Величие, запечатленное в мраморной статуе, отражает жажду людей неспокойной эпохи к гармонии и любви. Не только физическая природа человека прекрасна, утверждает мастер Афродиты Мелосской. В идеальности пластических форм он воплощает то интуитивно понятое духовное совершенство, поискам которого человечество посвятит долгие последующие века. Великая мысль древнего скульптора дошла через тысячелетия до нашего времени. Сознание ее глубины и возвышенности потрясло Гейне. Глеб Успенский видел в этой статуе чудесный источник чувств, пробуждающих веру в возможности человека, поэты различных эпох писали о ней восторженные стихи. В изваянии скульптора Александра, а может быть Агесандра (часть букв его имени, высеченного на постаменте, оказалась сбитой), творившего в особенно трагические годы эллинской истории, гениальным озарением воспринимается уверенность в силе гармонии и красоты.

В годы, когда ваятель создавал статую Афродиты Мелосской, в эллинский мир вторгалась новая сила - римляне. Горели покоренные города, завоеватели несли гибель той великой культуре, которая в формах искусства, в поэтическом, порой сказочном облике мифа умела воплотить всеобъемлющие, общечеловеческие идеи. На смену метафорическому пониманию красоты мира эллинами приходила трезвая практическая оценка явлений.

3. Заключение.

Искусство эллинизма ярко и полно отражало идеи, волновавшие людей той бурной эпохи. Мастера чутко реагировали на настроения общества, несмотря на все возраставшую в условиях монархических режимов официозность, сохраняя в своих произведениях искренность и острую злободневность господствовавших настроений и чувств. Эллинистическое искусство оказало огромное влияние не только на характер много взявшего из его наследия римского искусства, но было основой дальнейшего художественного развития в таких областях Средиземноморья, как Египет, Сирия, Малая Азия, Балканский полуостров. В длительный период четырех столетий, когда эти земли были римскими провинциями, у населения их не угасало стремление выражать в произведениях искусства свои чувства и настроения. Не случайно именно в этих районах пышно расцвело впоследствии новаторское образами и формами, глубокое содержанием памятников византийское искусство.

4. Список используемой литературы.

1. Каган М.С., Солонин Ю.Н. Культурология. Учебник. Издательство: Высшее образование, 2007.

2. Дорогова Л.Н. Общая теория культуры. Учебное пособие. МПГУ, Москва, 2008.

3. Н. Соловьев "Культура Древней Греции"

4. WEB-ресурсы: ellada.spb.ru;Российский общеобразовательный портал

www.coolreferat.com

Указатель категорий › Культурология › Эллинистический этап. Архитектура эллинизма

Описание.

Эпоха античной культуры начиналась с образования греческих полисов — городов-государств — на присредиземноморских землях Эллады и Малой Азии в начале I тысячелетия до н.э. и завершилась с падением Римской империи в V в. В Греции и Риме в эту эпоху интенсивно развивались скотоводство, земледелие, добыча металлов в рудниках, ремесла, торговля. Распадалась патриархальная родоплеменная организация общества. Росло имущественное неравенство семей.Выдержка из работы.

Содержание

Эпоха античной культуры начиналась с образования греческих полисов — городов-государств — на присредиземноморских землях Эллады и Малой Азии в начале I тысячелетия до н.э. и завершилась с падением Римской империи в V в. В Греции и Риме в эту эпоху интенсивно развивались скотоводство, земледелие, добыча металлов в рудниках, ремесла, торговля. Распадалась патриархальная родоплеменная организация общества. Росло имущественное неравенство семей. Родовая знать, наращивавшая богатство благодаря широкому использованию труда рабов, вела борьбу за власть. Общественная жизнь протекала бурно — в социальных конфликтах, войнах, смутах, политических переворотах.

Античная культура на протяжении всего времени своего существования оставалась в объятиях мифологии. Более того, она поглощала и перерабатывала разрозненные племенные мифы, сливая их в единую религиозно-мифологическую систему. В VIII—VII bb. до н.э. в поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея» и Гесиода «Теогония» и «Труды и дни» эта система приобретала тот вид, в котором она стала основой всего античного мировоззрения.

Однако динамика общественной жизни, усложнение социальных отношений, рост знаний подрывали архаические формы мифологического мышления. Научившись у финикийцев искусству алфавитного письма и усовершенствовав его введением букв, обозначавших гласные звуки, греки получили возможность записывать и накапливать исторические, географические, астрономические сведения, собирать наблюдения, касавшиеся явлений природы, технических изобретений, нравов и обычаев людей. Весь этот громадный материал было трудно уложить в каноны мифологических рассказов. Необходимость поддерживать общественный порядок в государстве требовала замены неписаных племенных норм поведения, закрепленных в мифах, логически четкими и упорядоченными кодексами законов. Публичная политическая жизнь стимулировала развитие ораторского мастерства, умения убеждать людей, способствуя росту культуры мышления и речи. Совершенствование производственно-ремесленного труда, городского строительства, военного искусства все дальше выходило за рамки освященных мифом ритуально-обрядовых образцов.

2.Эллинистический этап. Архитектура эллинизма.

Эллинистический этап охватывал около трех столетий (с конца IV в. н.э. до I в. до н.э., т.е. до начала завоеваний территории Египта Римом). Он связан с завоеваниями македонского царя и полководца Александра Македонского, который при поддержке греческой армии и армий других завоеванных им государств в течение 10 лет создал огромную империю. Она включала в себя Балканский полуостров, острова Эгейского моря, Египет, переднюю Азию, южные районы Средней Азии, часть Центральной Азии вплоть до нижнего течения Инда. После смерти Александра империя распалась на ряд монархий, во главе которых стояли его преемники (диадохи): Македонию, Египет со столицей в Александрии, Сирию со столицей в Антиохии и Пергамское царство с центром Пергам. Александр Македонский вошел в историю как выдающийся полководец, не проигравший ни одной битвы, человек, получивший прогрессивное и разностороннее по тем временам образование. Достаточно сказать, что его учителем был известный греческий философ-энциклопедист Аристотель, создатель трудов по политическому устройству государств, логике, этике, риторике, биологии, поэтике, филологии, философии и др. Идея всемирного космополитического царства, объединяющего многие народы и государства, создание единой культуры - такова была движущая сила завоеваний Александра. Однако ему не удалось до конца осуществить свою идею. Он умер в Вавилоне в 323г.

Искусство эллинизма - искусство огромных государств, образовавшихся после распада державы Александра Македонского, художественное явление того этапа, когда в жизни рабовладельческого общества основную роль начинала играть не полисная формация, а деспотическая монархия. Специфика эллинистического искусства не только в исключительно интенсивном развитии всех художественных форм, но, прежде всего в их связи, как с греческими, так и с "варварскими" принципами культуры.

Хронологическими границами эллинистического искусства принято считать, с одной стороны, смерть Александра Македонского - 323 год до н. э., с другой - год присоединения к Риму Египта - 30 год до н. э. В пределах эллинизма различают иногда периоды раннего (323 г. - середина III в. до н. э.), высокого (середина III - середина II в. до н. э.) и позднего эллинизма (середина II в. до н. э. - 30 г. до н. э.). Территориально эллинистическое искусство было распространено в широких рамках преимущественно восточного Средиземноморья. После ожесточенной борьбы диадохов за власть в первые два десятилетия раннего эллинизма образовались крупные монархии: Македонская, Геллеспонтская, Переднеазиатская и Египетская. Борьба их друг с другом и внутренние распри, длившиеся до середины III века до н. э., привели к отпадению от них и усилению многочисленных новых царств.

В период раннего эллинизма большую роль играли задававшие тон и управлявшие монархиями греки, оттеснявшие на второй план стремившуюся к власти местную знать. Это нашло отражение в характере многих памятников раннего эллинизма, еще сохранявших традиции классического искусства.

Высокий эллинизм совпал по времени с ожесточенными пуническими войнами, отвлекавшими внимание Рима от восточных областей Средиземноморья, и длился до завоевания римлянами Македонии в 168 году и разрушения ими Коринфа. В эти годы процветал Родос, играло огромную роль богатое Пергамское царство при Аттале I (241-197) и Евмене II (197-152), совдавались величественные памятники птолемеевского Египта. Этот период усиленного нажима местной знати на греко-македонскую правящую верхушку и бурной междоусобной войны характеризуется в искусстве не только появлением особенно патетических и драматических образов, сочетанием в искусстве трагических и идиллических тем, гигантизма и камерности, но и широким развитием садово-парковой декоративной скульптуры.

В искусстве позднего эллинизма ярко выступила противоречивость действительности, глубокая внутренняя дисгармония жизни в эллинистических городах. Обострилась борьба эллинских и "туземных" местных идей, вкусов и настроений, гипертрофированный индивидуализм сопровождался яростной борьбой за власть, страхом перед власть имущими, хищническими стремлениями к наживе. Это время экономического застоя на Родосе, значение которого перешло к Делосу, начало обнищания птолемеевского Египта, ослабленного династической борьбой, годы упадка Пергамского царства, завещанного последним из Аталлидов - Аталлом III в 133 году римлянам.

Искусство эллинистической эпохи было тесно связано с наукой и техникой, естествознанием и философией, литературой и религией того времени. Успехи архитектуры во многом зависели от возросшего по сравнению с прошлыми веками уровня строительных возможностей, от развития технической и научной мысли. Новшества в сюжетах и в характере стиля живописи, мозаик, скульптуры, вызванные новым отношением к явлениям, были созвучны тому, что находило отражение в философии, религии, литературе эллинизма.

Глубокая противоречивость эллинистической действительности вызывала в искусстве этой эпохи заметные контрасты, проявляясь в выражении чувств то драматических, то лирических. Эффект бурных эмоций в памятниках искусства сочетался подчас с холодной аналитичностью и рассудочностью, так же как новые тенденции и формы уживались с классицизмом и архаистикой. Мастера эллинизма, как в литературе, так и в изобразительном искусстве любили обыгрывать эффекты неожиданности, случайности, отличные от господствовавшей в V веке идеи неизбежности. Эллинистическое чувство безграничных просторов мира, проявившееся, в частности, в возникновении общегреческого языка койне, нашло яркое выражение в формах архитектуры.

Бурное развитие зодчества в эллинистическую эпоху связано во многом со стремлением правителей прославить мощь своих монархий в архитектурных памятниках, созданием больших городов в отдаленных районах античной периферии, куда достигали греческие воины.

Огромное количество новых городов возникло в эпоху эллинизма в различных частях античного мира. Назывались они чаще всего по имени воздвигавших их монархов - Александриями, Селевкиями, Антиохиями. Уже в последние годы царствования Александра Македонского, когда по его приказу было создано около семидесяти городов, а после его смерти диадохом Селевком - семьдесят пять новых, у строителей и архитекторов не было недостатка в работах. Выбор места для основания городов исключал случайные факторы и учитывал как природные условия (близость морской гавани, реки, плодородных земель), так и характер торговых и стратегических путей. Принципы целесообразности, всегда ставившиеся на первое место, исключали порой даже заманчивые перспективы грандиозности вида или внешней красоты будущего города. Так, Александр Македонский отверг лестное для него и восхитившее вначале предложение архитектора Дейнократа создать из горы Афон фигурное изваяние с огромным городом на ладони левой руки, узнав, что вблизи этого места нет плодородных почв.

Характер планировки эллинистических городов отличался строгой упорядоченностью. Прямизна иногда широких, от десяти до четырех метров, улиц (Пергам, Приена), пересечение их под прямым углом, расположение в центре особенно важных общественных и культовых зданий - все это было свойственно большинству новых городов, даже если они возникали на сложных рельефных участках, на склонах гор, где вводилась террасная планировка районов (Приена, Селевкия).

Особенно процветали в эллинистическую эпоху малоазийские города, служившие центрами оживленной торговли Востока и Запада, средоточием многих ремесел и производств, крупными очагами культуры и искусства. В Приене, Милете, Сардах, Магнезии на Меандре, Пергаме воздвигались в это время многочисленные и величественные сооружения.

Бурное строительство шло и на богатых торговых островах Эгейского моря - Родосе, Делосе, Косе, Самофраке. Грандиозные памятники создавались в построенной Дейнократом Александрии египетской. Широкие строительные работы велись в Афинах, уступавших, однако, в размахе архитектурных замыслов другим эллинистическим центрам.

В целях защиты эллинистические города не только имели мощные крепостные сооружения, но были подчас разделены на кварталы, с собственными оборонительными стенами (Антиохия, Деметриада). Порой для безопасности сельского населения города обносились дополнительным многокилометровым кольцом крепостных стен. Акрополи располагались обычно на возвышенностях, обеспечивавших возможность обороны, как в Приене и Пергаме.

Строительные материалы использовались в основном те же, что и в классическую эпоху - мрамор, известняк, дерево, сырцовые кирпичи, несколько чаще привлекался обожженный кирпич. Важно отметить, что инженерно-строительная сущность сооружения начинала отодвигать на второй план архитектурно-художественный образ памятника. Утрачивались постепенно цельность и органичность содержания, свойственные классическим произведениям, зато памятники начинали воздействовать более эмоционально, сильными средствами и на большее количество людей. Сохранилась в основном ордерная система, в которой, однако, наметилась тенденция к смешению различных ордеров и их элементов. Усложнялись и часто обогащались планы эллинистических сооружений, как гражданских, так и культовых. В архитектуре восточных районов использовались иногда арки (клинчатая арка на острове Самофраке) и своды (катакомбы Ком-Эль-Шукафа в Александрии).

Особенно много сооружалось в эти века гражданских зданий общественного назначения - булевтериев и экклезиастериев для собраний, пританеев для заседаний должностных лиц, гимнасиев для обучения юношей. Большое внимание уделялось строительству арсеналов (архитектор Филон), подземных водосборных цистерн (Александрия), морских гаваней, доков (Афины), волнорезов, маяков (Фаросский маяк) и других сооружений, необходимых для жизни огромных городов эллинизма. Высотное сооружение - Фаросский маяк - детище этого полного противоречий и дерзаний периода воспевали многие поэты древности.

Широкое развитие получала архитектура жилых домов (Делос, Приена), дворцов (Пергам, Пелла) и вилл, иногда плавучих, воздвигавшихся на огромных баржах (корабль Филопатора). В строительстве культовых зданий, хотя и уступавшем гражданскому, создавались величественные огромные храмы и алтари. В городах появилось огромное количество портиков-стой для отдыха в жаркие дни.

В характере многих крупных эллинистических центров архитекторами обыгрывалась грандиозность размаха городских кварталов, протяженность портиков-стой вширь и величественность уходящих ввысь сооружений акрополей, располагавшихся преимущественно на высоких скалистых холмах. В художественной компоновке зданий эллинистических акрополей после величаво спокойных классических ансамблей звучала новая тема - напряжение. Посещение Пергама связано с крутым подъемом в гору. Усложнение композиции построек, размещенных на склонах крутой возвышенности, человек испытывает физически, поднимаясь по священной дороге пергамского кремля, с которого открываются виды на холмы северной части Малой Азии.

Во многих памятниках пергамского акрополя можно заметить новизну художественных форм эллинизма. Театр Пергама имеет особенно крутые склоны зрительских мест. Орхестра кажется маленькой с верхних рядов этого фантастического по своей архитектуре эллинистического сооружения. Человек, который должен снизу подняться на верхние ряды, затрачивает немало усилий. Напряжение выступает везде и во всем.

Динамика эллинистических архитектурных форм нашла отражение и в алтарях крупных малоазийских центров. Уже в алтаре храма Афины в Приене (III в. до н. э.) заметно выдвижение вперед боковых крыльев, украшенных колоннадами, чувствуется эффект захватывания ими пространства и человека, воздействие втягивающей его и влекущей наверх лестницы. Продолженный в алтаре храма Артемиды в Магнесии на Меандре (II в. до н. э.), этот эллинистический принцип взаимодействия архитектуры с человеком особенно ярко выступил в алтаре Зевса в Пергаме (180 г. до н. э.). Величественная ионическая колоннада алтаря Зевса, будто воплощающая совершенство и могущество олимпийского пантеона, вырастает из хаотического потока фигур гигантомахии на фризе цоколя. Необычная для классического памятника система расположения рельефа не над колоннадой, а под нею воспринимается в этом сооружении оправданной и, более того, связанной с символикой архитектурно-пластического образа. Короткие и высокие ступени лестницы алтаря Зевса, сильно отличавшиеся от широких и невысоких классических ступеней, давали чувствам человека возможность ощутить пульсацию напряженной жизни эллинистических городов.

Зодчие эллинизма, не оставившие потомкам художественных образов, по глубине подобных Парфенону или Эрехтейону, превзошли классических мастеров в создании огромных строительных комплексов, стремились решить проблему размещения крупных ансамблей в пространстве, дали возможность в формах архитектуры почувствовать свойственную эллинизму динамику мировых просторов, подготовив в этом отношении почву для зодчих императорского Рима. В грандиозных ансамблях и величественных высотных сооружениях эллинизма находили отражение чувства, вырвавшиеся из тесных рамок полисной уравновешенности в бурный, дисгармоничный мир огромных монархий.

В эпоху эллинизма в связи с расцветом архитектуры широкое распространение получили фрески и особенно мозаики, плохо сохранившиеся до наших дней, о которых сообщают древние авторы, а также дают представление римские, помпеянские и геркуланумские копии. В Александрии, в работах художников Антифила, Эванта и Галатона возникали иногда сатирические образы, являвшиеся своеобразной живописной параллелью гротеску в скульптуре и терракотах. В произведениях художников Пергамского царства преобладали в возвышенно-героических сюжетах темы узнавания (Геракл и Телеф) или чудесного воспитания (Ахилл и кентавр Хирон). В работах мастера Тимомаха из Кизика звучала то любимая в эллинизме тема узнавания, драматизированная предполагавшимся жертвоприношением (Ифигения в Тавриде находит в приготовленном к жертве чужестранце брата Ореста), то изображение жестоких страданий Медеи перед убийством детей. Эллинистические мастера и в живописи предпочитали необычные, возбуждавшие, тревожившие сюжеты и темы.

dipland.ru

После смерти Александра Македонского его огромная империя распалась на несколько царств, во главе которых стояли диадохи (преемники), основавшие собственные династии. Эти государства, сформировавшиеся на развалинах империи Александра, получили название эллинистических, а период истории Древней Греции и Ближнего Востока от воцарения Александра Македонского до конца I в. до н. э. — эллинистического.

После походов Александра Македонского на завоёванные территории стали переселяться греки и македоняне, которые рассчитывали стать состоятельными крестьянами, ремесленниками, моряками или воинами-наёмниками, надеялись получить от царей плодородные земли, захватить пленников и богатства. На Востоке возникало множество новых военных поселений, деревень и городов.

Основанные царями города возводились с учётом новых принципов градостроительства, разработанных архитектором Гипподамом, жившим ещё в V в. до н. э.: они получали правильную планировку, делились на кварталы, имели удобные широкие улицы и дороги. В новых городах строились храмы, гимнасии, театры, стадионы, проводились водопроводы, для защиты от врагов возводились крепостные стены и ворота. Приморские города обзаводились удобными портовыми сооружениями для развития морской торговли. Многие города назывались в честь царей — Птолемаида в Египте, Антиохия и Селевкия в Сирии, Атталия в Пергамском царстве. Во всех новых, а также старых городах успешно развивалось ремесленное производство, судостроение, строительство, торговля. Города привлекали не только греков и македонян, но и представителей местных народов — египтян, сирийцев, персов.

Заметных успехов достигло строительство: появились грандиозные сооружения, которые требовали сложных архитектурных решений и строительных технологий. Среди таких знаменитых построек выделяются маяк в Александрии высотой 120 метров, алтарь бога Зевса в Пергаме.

В эллинистических государствах наметились определённые сдвиги в развитии хозяйственной жизни — на Востоке более широко распространялись товарно-денежные отношения, развивалась торговля, новые ремесленные технологии.

В эллинистический период изменилось само общество. Многие представители восточных народов восприняли культуру и традиции греков, их образ жизни, религию. Особенно активно протекала эллинизация в среде местной восточной знати. В городах дети из аристократических семей проходили воспитание и обучение в соответствии с греческими традициями, усваивали греческий язык и античную культуру. Значительная часть восточной знати вошла в состав господствующей части общества и заняла важные должности на государственной, военной или храмовой службе. В свою очередь, греки также испытывали влияние местных восточных традиций и культуры. Особенно заметным такое влияние оказалось в повседневной жизни, быту и религии. Материал с сайта http://wikiwhat.ru

Важным явлением в религиозной жизни эллинистических государств стало культовое почитание царей: царям при жизни оказывались божественные почести, в их честь устраивались религиозные празднества, торжественные процессии, жертвоприношения, строились храмы и алтари. Цари получали от греков культовые имена Сотер (Спаситель), Эвергет (Благодетель), Теос (Бог) и др.

Между эллинистическими государствами складывались сложные отношения, нередко вспыхивали войны. Во II—I вв. до н. э. эллинистические страны переживали внутренний кризис, который выразился в ослаблении власти, внутренних раздорах, обострении социальных противоречий. Этим воспользовалась Римская республика, которая постепенно завоевала эллинистические государства, присоединив их к своим владениям.

На этой странице материал по темам:

На этой странице материал по темам:  Вопросы к этой статье:

Вопросы к этой статье: wikiwhat.ru

works.tarefer.ru

Глава «Эллинистическая архитектура» подраздела «Архитектура эпохи эллинизма (323 гг. до н.э. — I в. н.э.)» раздела «Архитектура Древней Греции» из книги «Всеобщая история архитектуры. Том II. Архитектура античного мира (Греция и Рим)» под редакцией В.Ф. Маркузона. Автор: В.Е. Быков (Москва, Стройиздат, 1973)

Расширение тематики и средств художественной выразительности наряду со снижением идейной значимости характерной для архитектуры эпохи эллинизма. Поражает размах эллинистического строительства как в отношении размеров, так и в отношении количества сооружений; в это время заново реконструированы и построены сотни новых городов (один Александр Македонский согласно преданию, основал на пути своих завоеваний 70 «Александрий»). Строительство ряда новых городов диктовалось необходимостью создания широкой сети торговых и военных опорных пунктов для освоения новых территорий и обеспечения торговых путей на эллинистическом Переднем Востоке.

|

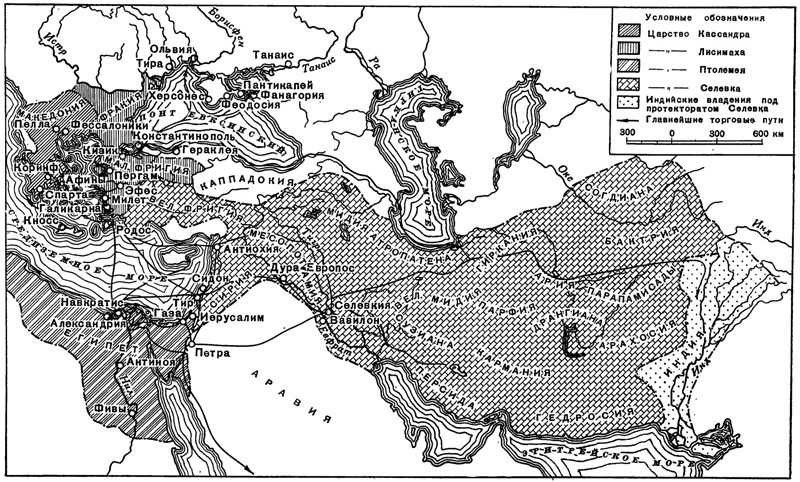

| Карта 3. Эллинистические монархии около 300 г. до н.э. |

Были основаны такие мировые столицы, как Александрия в Египте, ставшая культурным центром всего эллинистического мира, Антиохия в Сирии, Селевкия в Месопотамии с их огромными дворцами и храмовыми комплексами, садами и загородными виллами, а также знаменитая Александрийская гавань с ее монументальным маяком Фаросом, известным нам по описаниям и изображениям на монетах. Быстро растет обширная сеть благоустроенных дорог, связывавших торговые города империи. Это грандиозное строительство сопровождалось развитием архитектурной науки, выразившимся в ряде упоминаемых Витрувием трудов по теории и практике архитектуры.

В области строительства новых типов сооружений эпоха эллинизма, хотя и не делает существенного вклада, за исключением библиотек, дворцов монархов и некоторых видов культовых (монументальные алтари и гробницы) и инженерных (гавани, маяки) сооружений, но приводит к существенному обновлению ранее сложившихся, особенно таких общественных зданий, как залы собраний, рынки, театры, спортивные сооружения, которые наряду с храмами строятся из таких же дорогостоящих материалов и тщательно отделываются и украшаются.

Искусство «эллинизированных» восточных народов, имевших древние традиции (Египет, Финикия, Сирия и др.), хотя и получило новый толчок в своем развитии, сохранило, однако, и свои выработанные веками художественные черты. Так, например, египетские храмы в эпоху Птоломеев следуют в основном типам, выработанным Новым царством, а греческие влияния получают отражение в более свободной композиции ансамбля, живописной трактовке капителей и более разнообразном чередовании колонн различных ордеров (храмы в Эдфу и Дендера и ансамбль храмов на острове Филе).

В архитектуре эллинизма, так же как и в предшествовавшей греческой архитектуре, господствует ордерная система:

Приспособляемый к новым градостроительным задачам и к новым видам сооружений греческий ордер утрачивает в эпоху эллинизма строгость форм. Дорический и ионический ордера отныне не только свободнее сочетаются, друг с другом (например, двухъярусная колоннада — внизу дорическая, вверху ионическая — в перистиле храма Афины в Пергаме), но и смешиваются в своих элементах, например ионическая колоннада с дорическим антаблементом или триглифный фриз с зубчиками (там же).